張大千筆下的荷花

來源:中國書畫網 作者:張璋

張大千(1899~1983年),原名正權,后改名爰(yuán),字季爰,號大千,別號大千居士、下里巴人,齋名大風堂。四川內江人,祖籍廣東省番禺。

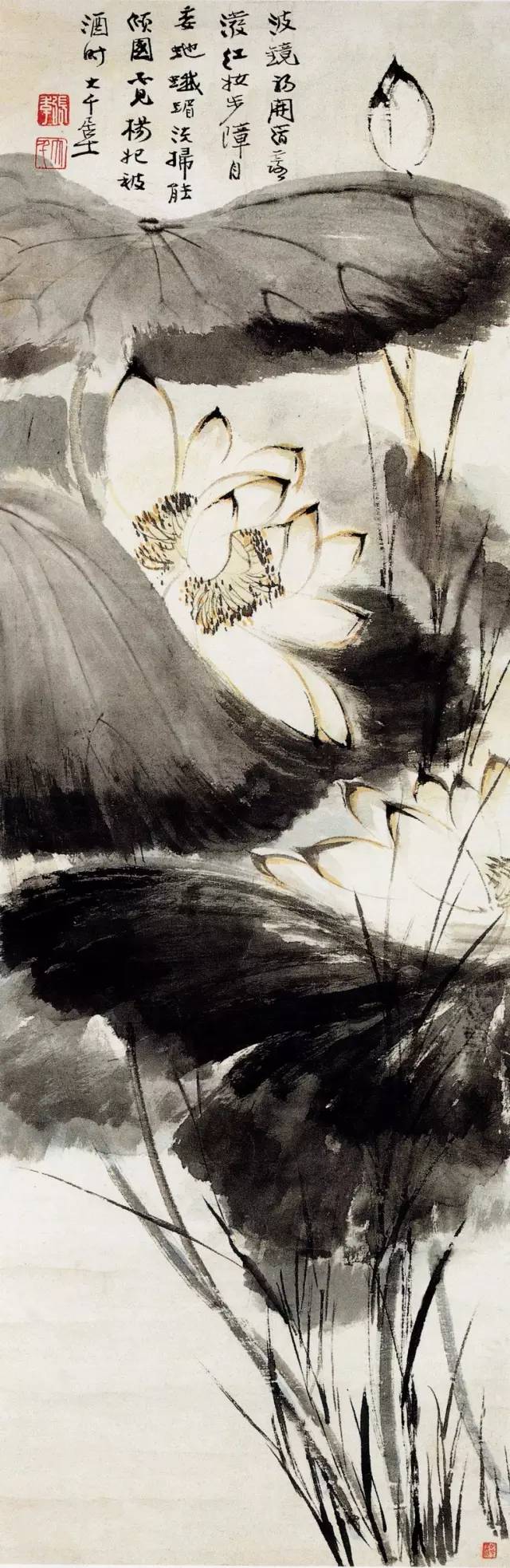

青年時隨兄到日本京都攻讀繪畫,又研究染織工藝。回國后曾從師學詩文書畫,后忽耽于佛學,度為僧,法號大干,后經還俗,以法號行。他擅繪畫,受八大山人、石濤的影響,尤長山水,喜好畫荷花及工筆人物,獨樹一幟,俱臻妙境。

與齊白石井有“南張北齊”之譽。50年代棲身海外,居巴西17年,1976年移居臺灣。張大于詩、書、畫、篆刻俱精,對于中國古字畫的鑒賞獨具慧眼。尤其他開創了淡墨潑色山水流派,推動了現代中國畫藝術發展,影響深遠,是中國杰出的藝術家。

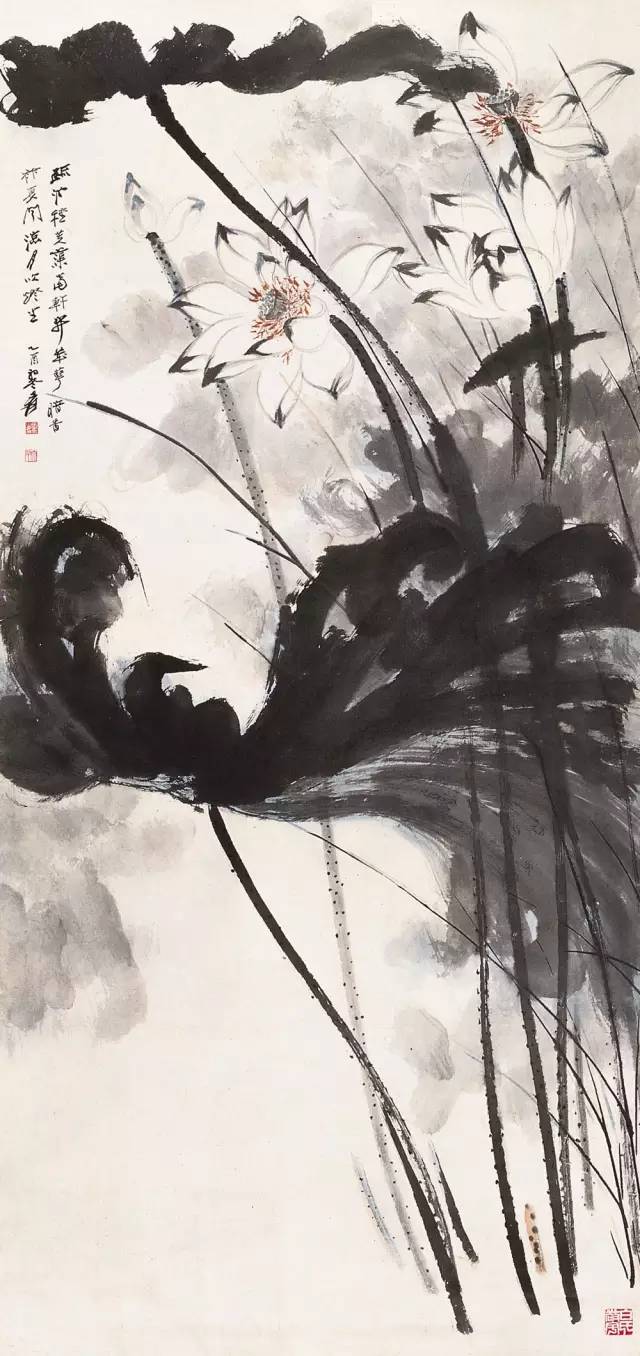

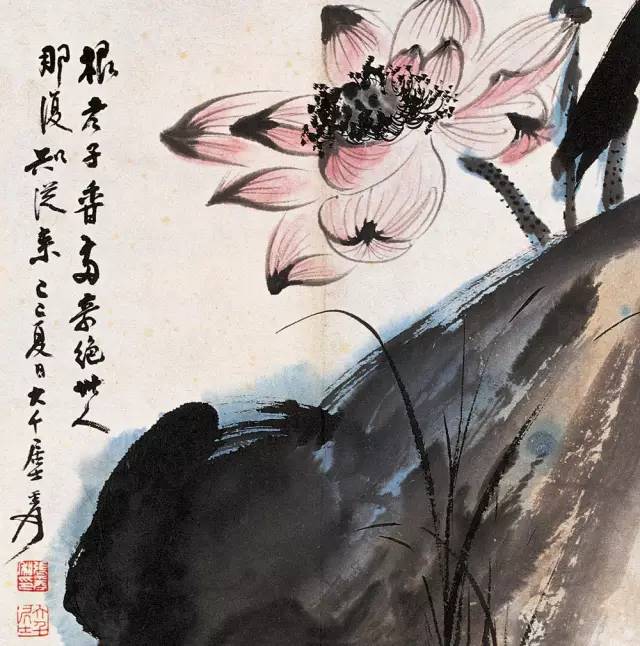

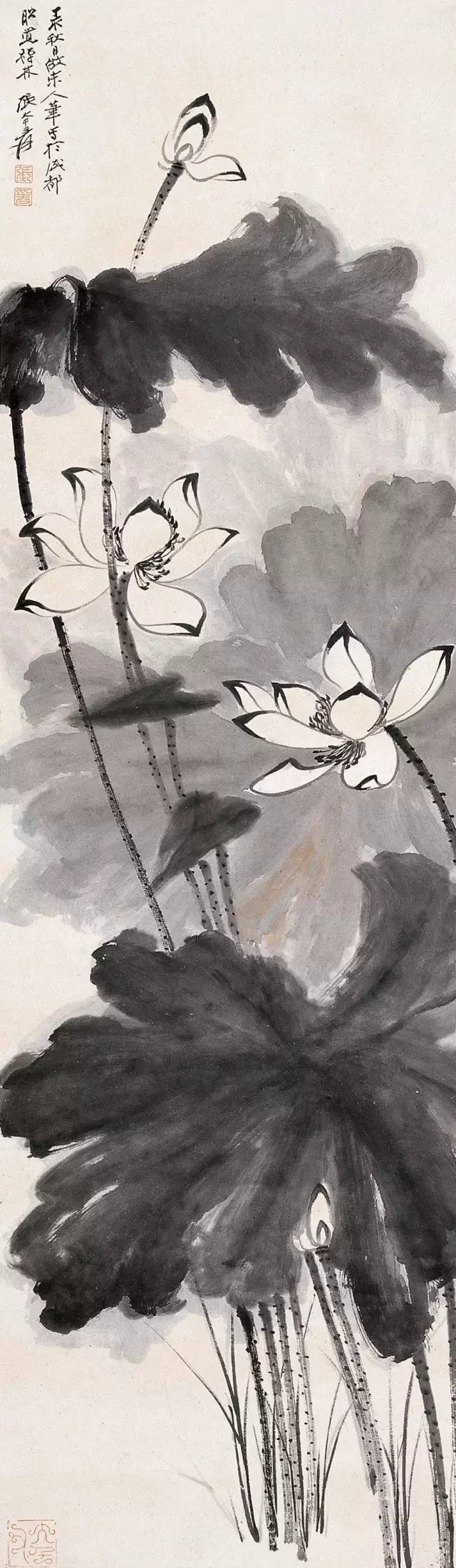

張大千愛荷,一生畫荷無數,他以“君子之風,其清穆如”喻荷,盛贊其高潔。每當花開時節,大千都要四處賞花、寫生,在居住的庭園內,通常要開辟池塘,遍植荷花,即便在環境稍局促的摩耶精舍,他仍用幾只大缸養滿荷花。

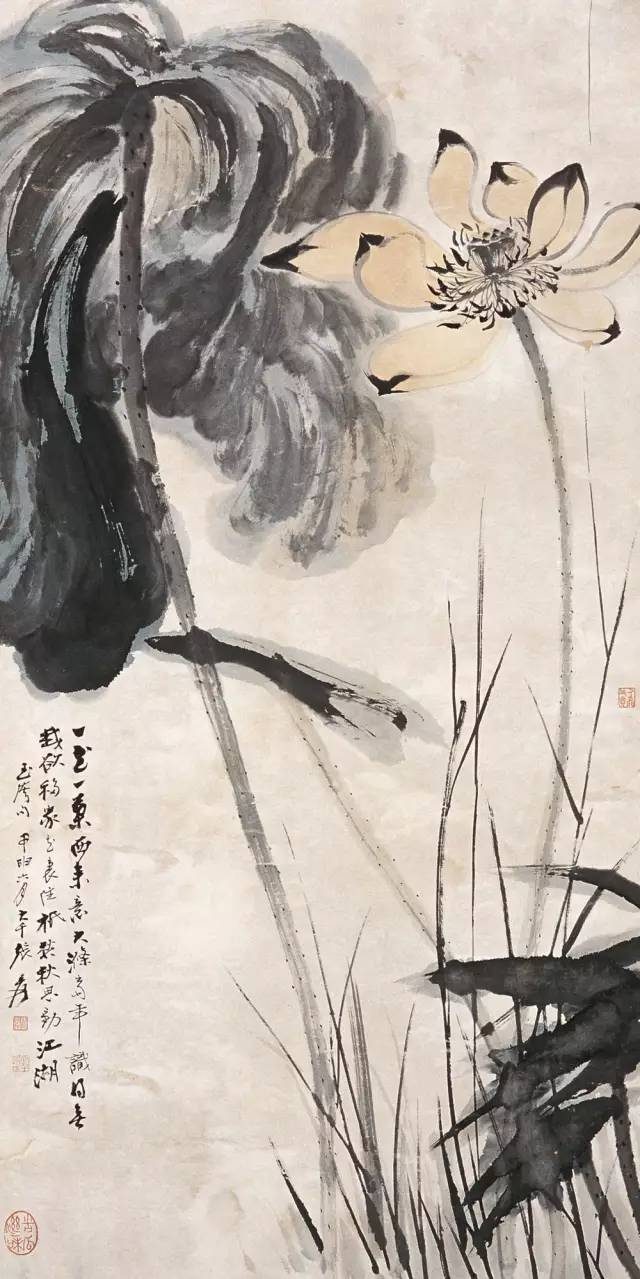

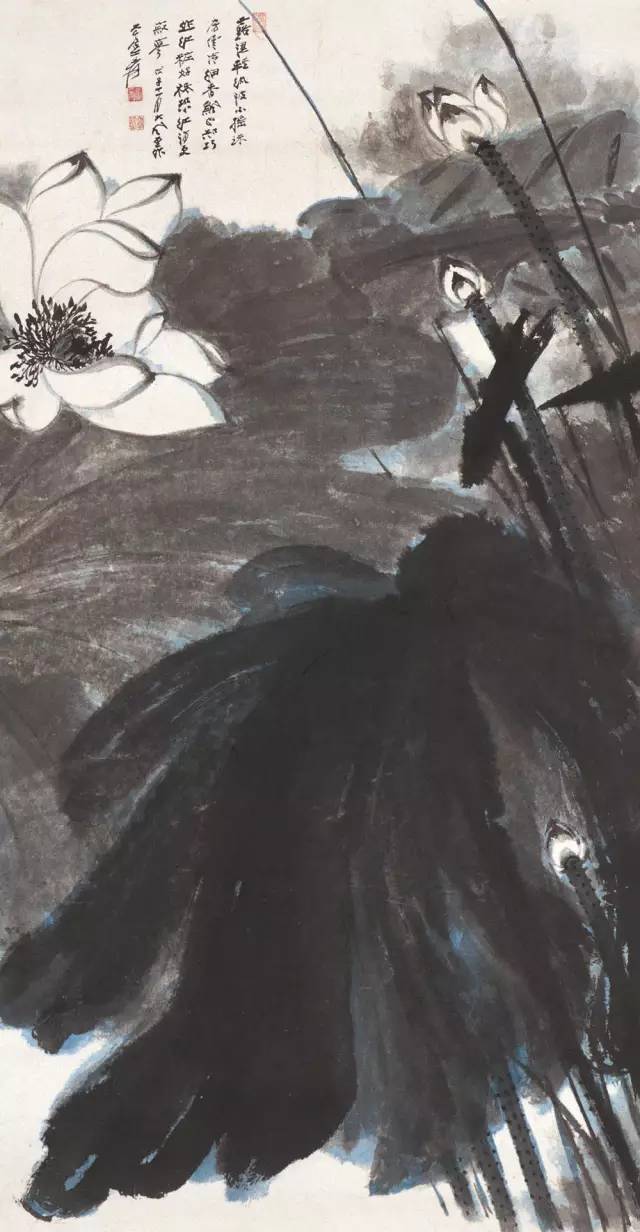

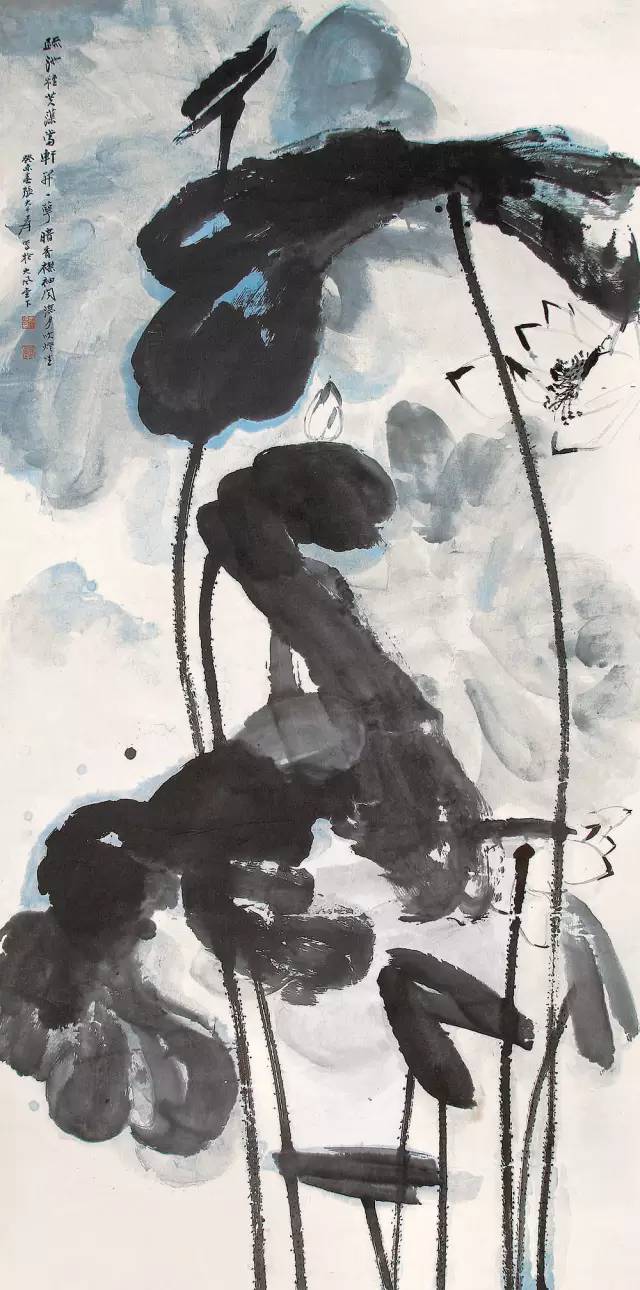

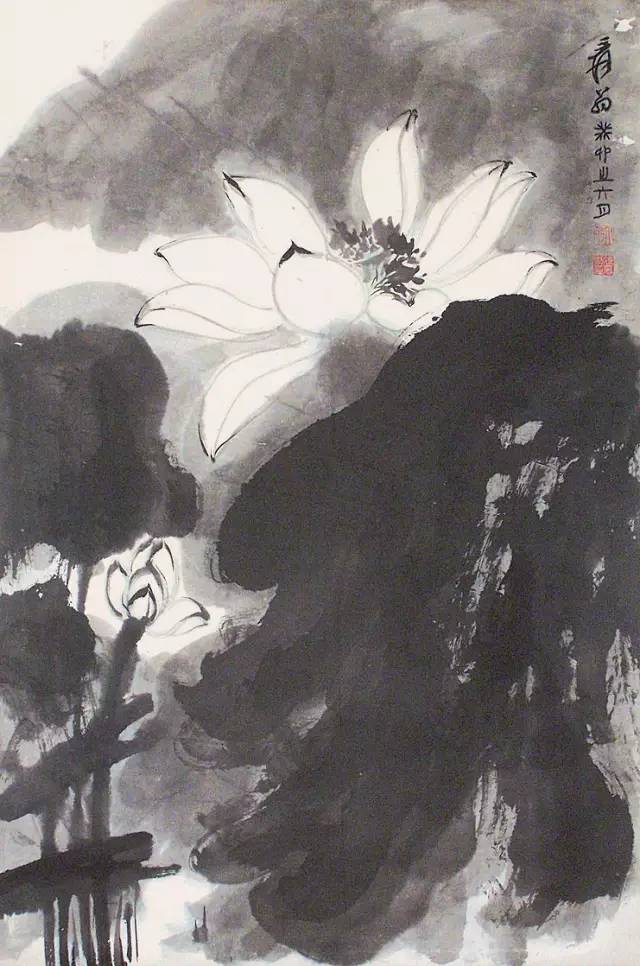

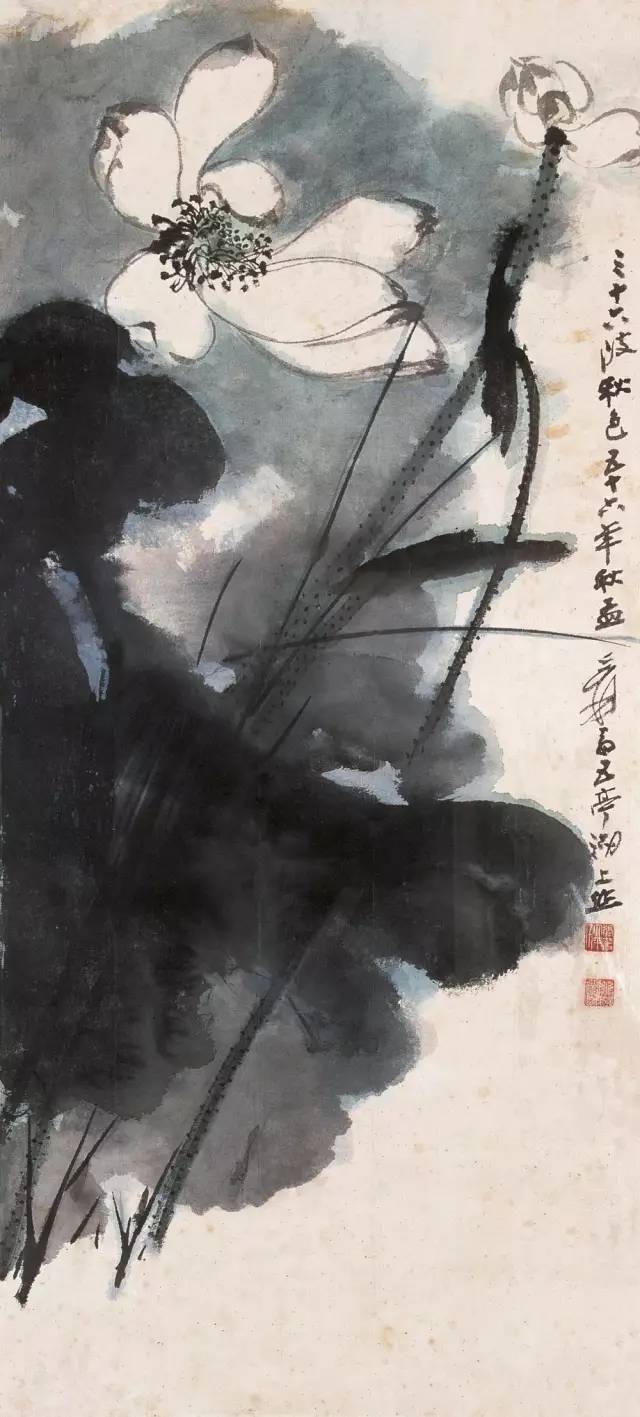

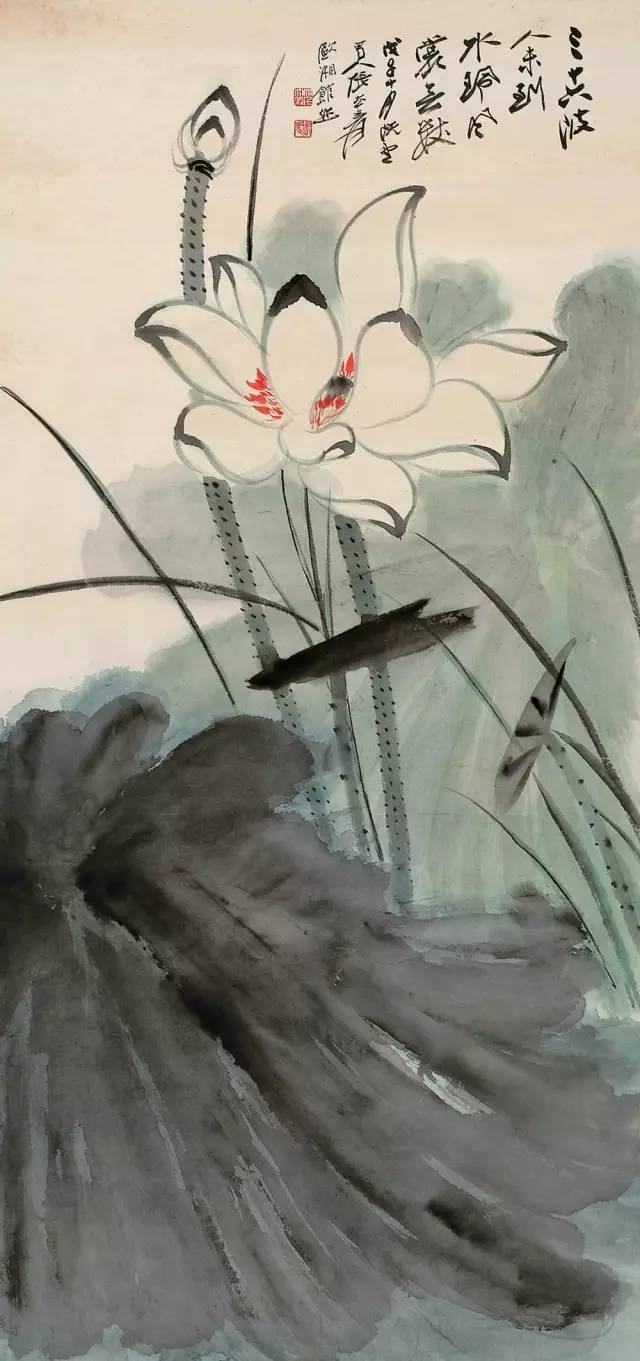

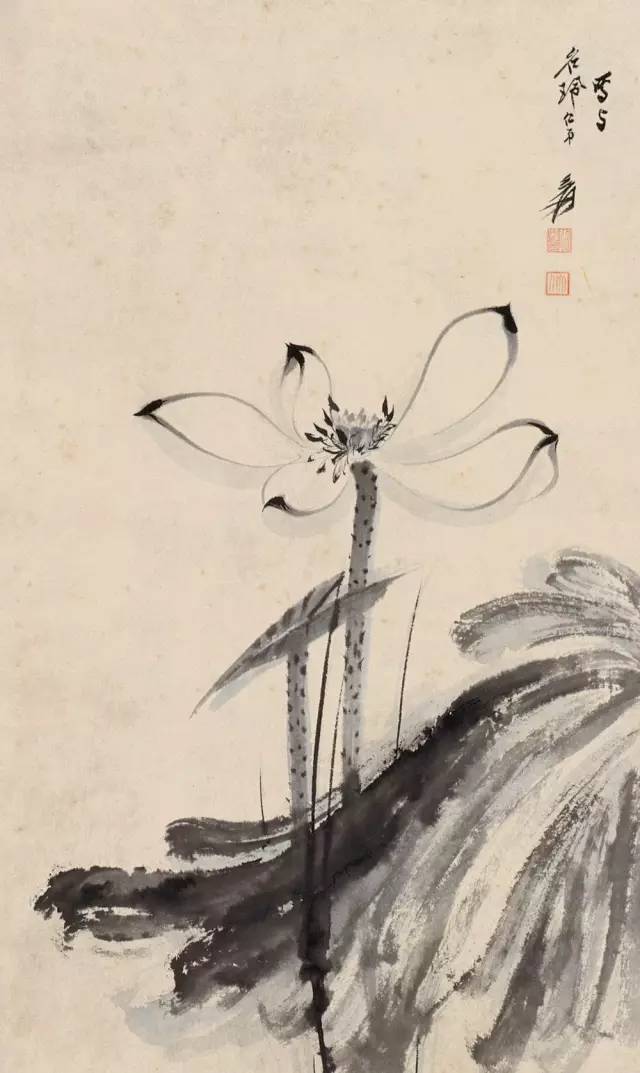

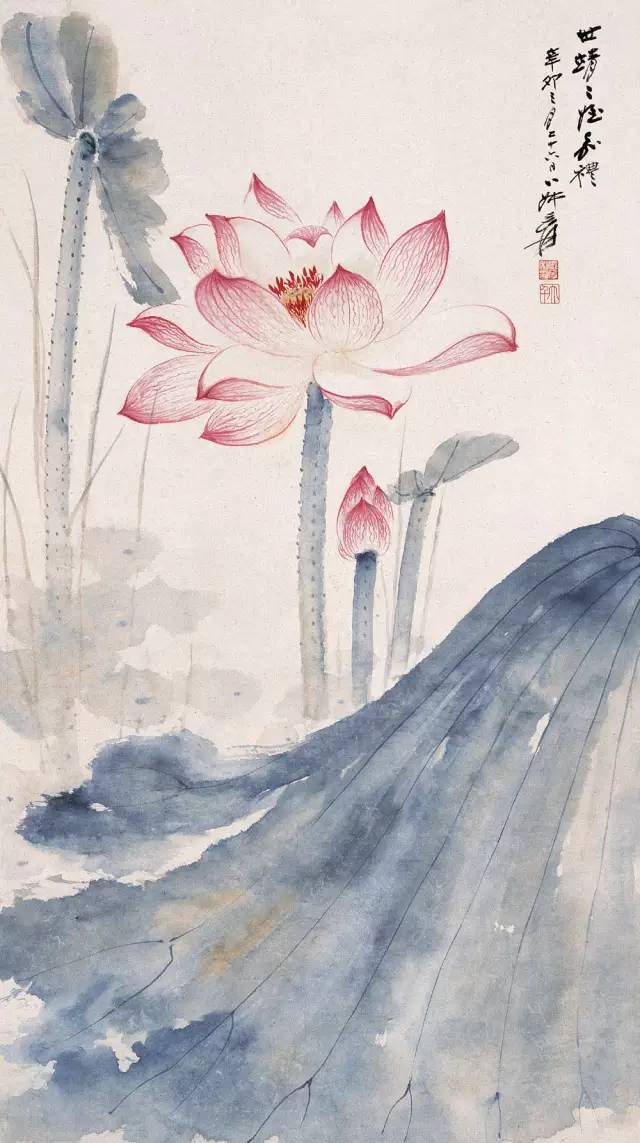

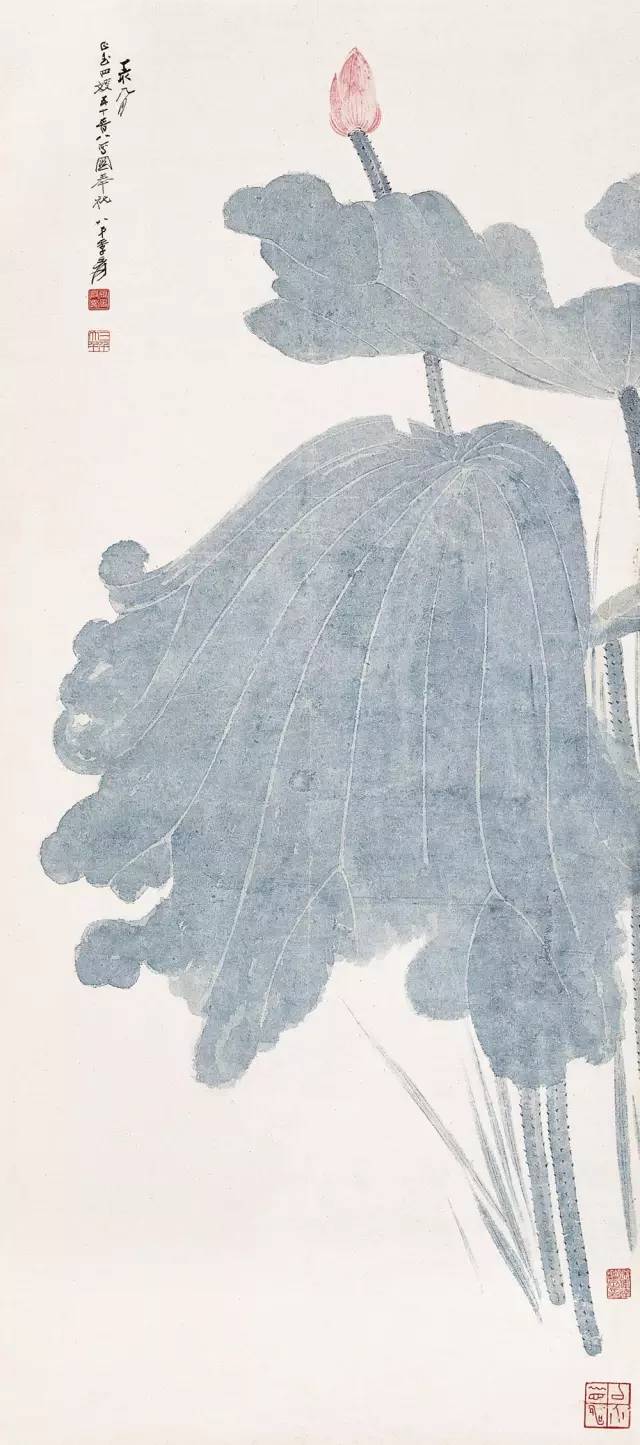

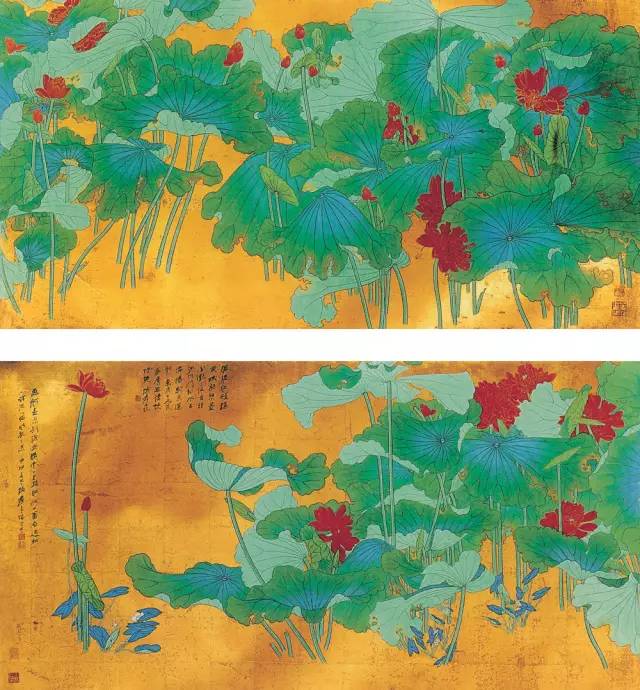

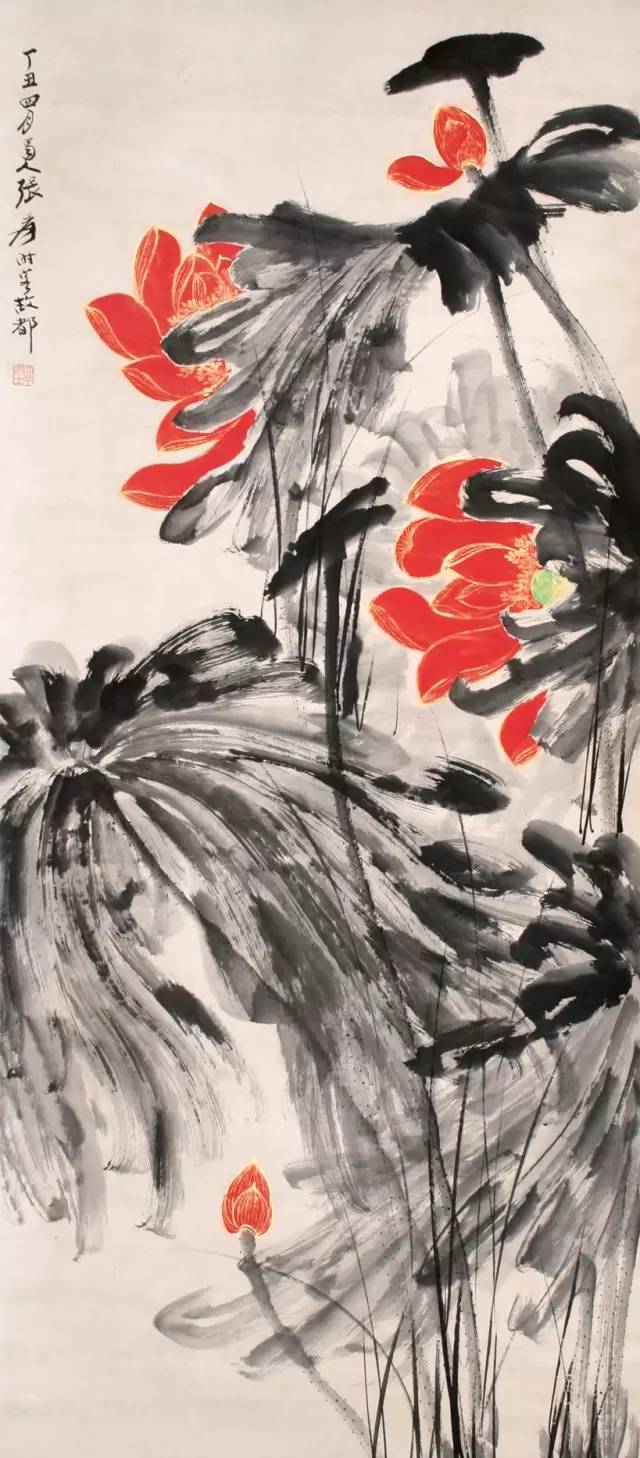

張大千先生晚年畫荷作品,其畫筆大多是沒骨、寫意或潑墨潑彩,格新韻古,且依舊是恪守他一以貫之的強調物理、物情、物態。此外,張大千先生在操持畫筆之際,始終特別注意繪畫與書法之間的關系,提出畫荷需用正、草、篆、隸四種書法技巧。

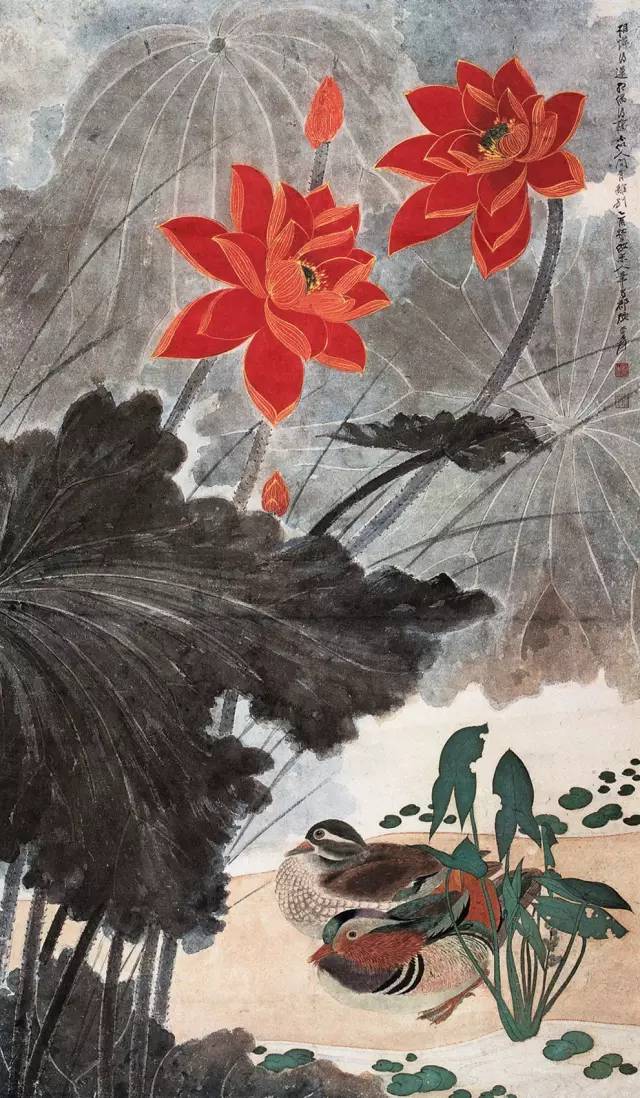

畫荷花的干,用篆書;葉,是隸書;瓣,則是楷書。大千觀察細致入微,他筆下的荷花形態各異,或正、倚、俯、仰,或靜、動、離、合,或大、小、殘、雅,在風、晴、雨、露中展現各種姿態,可謂“映日荷花別樣紅”,“風吹荷葉十八變”,讓人賞心悅目。

徐悲鴻在《張大千畫集》序中說:“大千代表山水作家,其清麗雅逸之筆,實令人神往。”

張大千以擅長畫荷花著稱,素有“古今畫荷的登峰造極”之譽,在眾多花卉題材中,張大千偏愛荷花。

張大千早年畫荷花,畫法多以明代畫家徐渭畫法為多,中年時是半工半寫者多,到了晚年最擅長以潑彩半抽象手法來畫荷花。