任伯年人物作品

來源:中國書畫網 作者:張璋

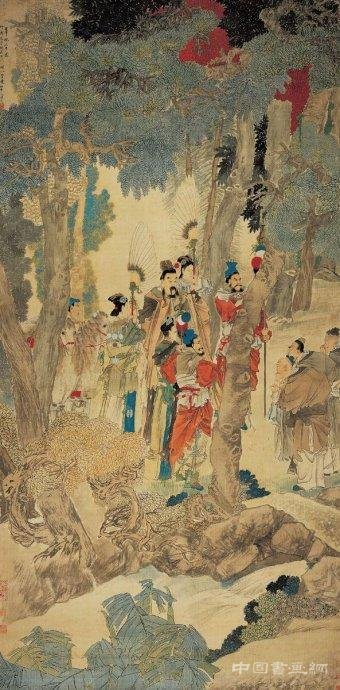

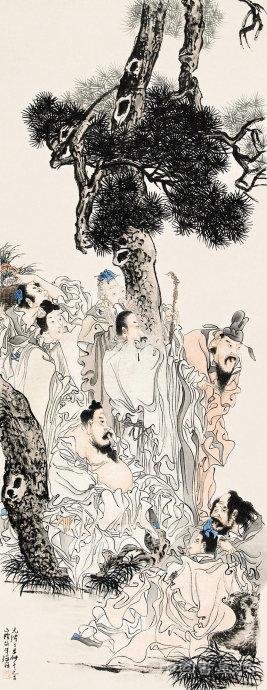

華祝三多圖 立軸 設色絹本 (1.67億元,2011年7月西泠印社)

款識:仰喬先生封翁大人開八榮慶。伯年任頤寫。鈐印:任頤印(白文)、任伯年(白文)

《華祝三多圖》又名《華峰三祝圖》,所繪的是一個歷史典故,出于莊子的《天地》篇。是講古帝堯出巡至華封古地的一個深山叢林中,華封人向堯三祝,堯三次辭謝的故事,表現了堯的君子之風和華封人對圣人的諷諫,是一個極富有哲學意蘊的古老主題。而這一典故卻在任伯年的筆下展現得栩栩如生、淋漓盡致。此圖所繪隨堯出巡的侍女,武士和馬佚,一行七人從透明的陽光里來到茵潤蓊郁的叢林里。華封三老從架臨飛泉的石梁上迎過來。在畫面的中幅組成了復雜的人物群,一株大樹隔為兩組,人物相向圍著,洋溢著歡悅的情調。居于畫中心的是帝堯,但目光所向,卻集中在畫右邊的三個老人,古貌奇偉,不知其有幾多壽。堯的隨行個個器宇軒昂,更襯托了堯的帝王之姿。人物與環境結合得那么自然,而又不可移易。高樹茂林,昂然直上,潺潺流泉,橫貫眼前;畫面濃蔭下露出空白,更將人們的視線引入充滿陽光的地方。三度空間的安排,運用了傳統的三遠法透視。而人物畫得古透渾厚,重彩大色,石青石綠的主調上,人物衣著五彩繽紛,仕女衣飾上勾著閃光的金色,岸草溪花更點綴得春光融融;芭蕉的翠綠映著潔白的流泉,濃翠的樹林間時而閃出朱砂的藤葉,處處散發著抒情的氣息。全幅詩情蕩漾,光感,空間感、色彩感、音樂感,交織成美妙的圖畫。由此可見任伯年運用多種藝術手段著意描繪藝術意境的卓絕造詣。任伯年很少在畫上題詩,可是他的作品卻很富有詩意。

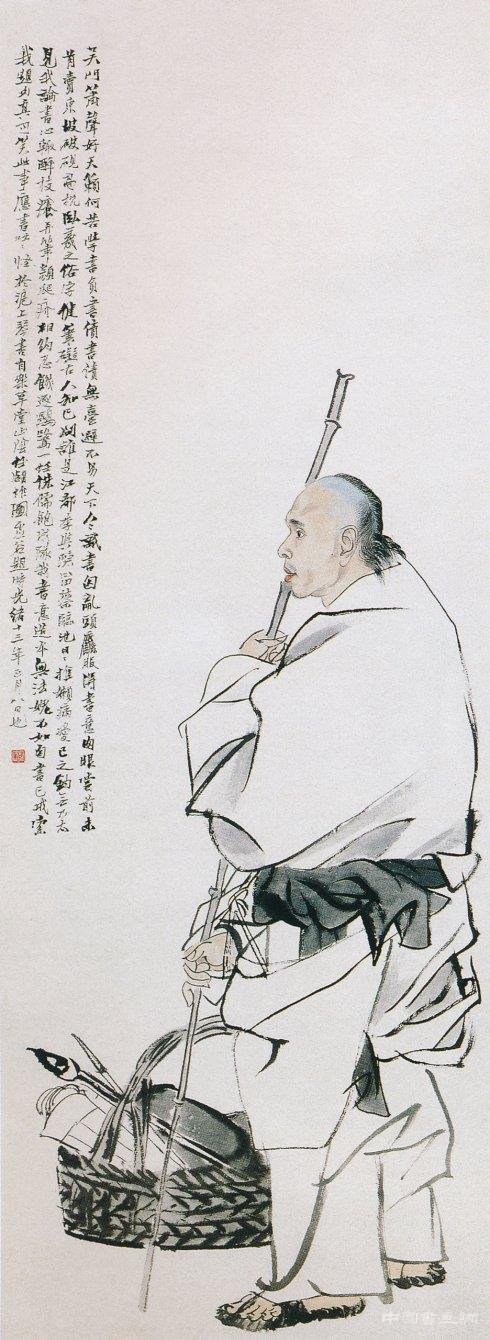

酸寒尉像 立軸 紙本設色 1888年作 浙江省博物館藏

款識:酸寒尉像。光緒戊子八月,昌碩屬任頤畫。鈐印:任伯年宜長年(白文正方)、頤印(白文正方)

題跋:尉年四十饒精神,萬一春雷起平地。變換氣味豈能定,願尉莫怕狂名崇。英雄暫與常人倫,未際升騰且擁鼻。世間幾個孟東野,會見東方擁千騎。

任頤曾多次為吳昌碩畫像,形態各不相同,而此件最為精彩。吳昌碩早期在上海任一小官,時值盛夏,日中歸來,疲乏至極,又不得不強打精神。任伯年見之,觸動畫思,當即為之寫照。畫中吳昌碩穿全套官服立于赤日炎炎之下,馬蹄袖交拱胸前,凝視端正,意態矜持而又酸楚,其狀可哂。淡筆草草勾寫面部,略加皴擦。馬褂、長袍直接用色墨即興隨手寫來,巧妙地把花卉沒骨法融會于立意構思之中,濃淡得宜,色中見筆,氣勢非凡,別開生面。通幅一氣呵成。這件作品充分表現出任頤超群出眾的藝術才華。此圖作于清光緒十四年(1888),吳昌碩時年四十五歲,任頤約五十歲。畫面左上方有與吳昌碩亦師亦友的書家、學者楊峴所作長詩題跋,當是這位七旬長者對逆境中的吳昌碩殷殷的勉勵與期許。

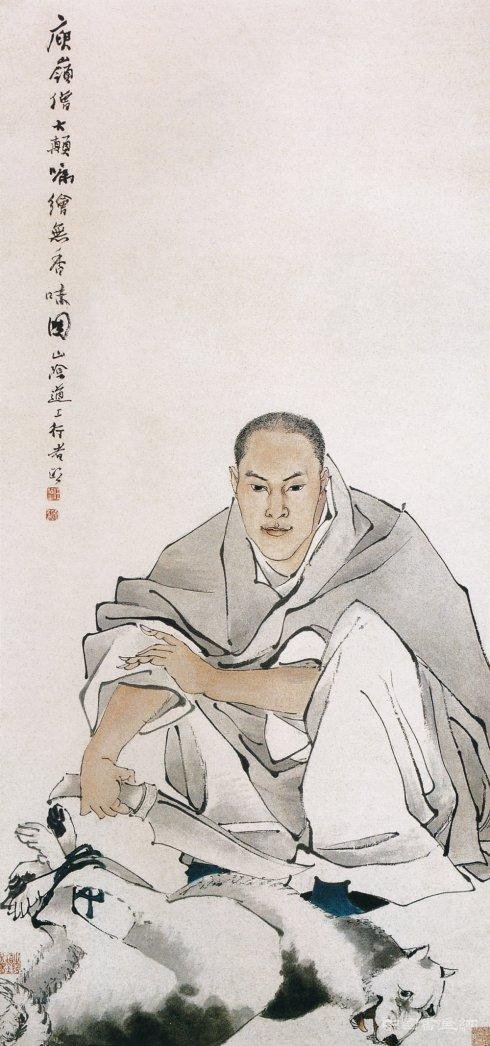

蕪青亭長像 1883年作 浙江安吉縣博物館藏

《蕪青亭長像》是任伯年為吳昌碩畫的第一幅肖像畫。1883年3月,吳昌碩赴津沽在上海候輪期間,首次在“頤頤草堂”裏拜望了慕名已久的海派書畫翹楚任伯年,這也是他們兩人的初次見面。畫裏的吳昌碩身著長衫,席地而坐,雙手放入袖中,目光炯炯有神,氣質溫文爾雅,頗有些少年老成。吳昌碩三十多歲時從故鄉遷往安吉城裏,他的新寓所裏有一個小園子,園中草木叢生,無人修葺,遂名為“蕪園”。吳昌碩盡心打理園子,不僅有修竹,還種植了三十多株梅花。這園子傾注了他的心血和感情,現在要離家外出,難免傷感。而任伯年構思的細膩精巧之處,就在於以蕪園為背景,前景是兩棵樹,依稀有著他成長的軌跡。此畫款曰:“蕪青亭長四十歲小影。癸未春三月,山陰弟任頤寫於頤頤草堂。”

外祖趙德昌夫婦肖像 1885年作

此畫是任伯年晚年肖像畫中比較典型的代表作之一。畫的右側署款:“外祖德昌趙公既祖妣魏太孺人之像”,從落款的年號可知,是任伯年45歲時為外祖趙德昌夫婦所畫。畫面背景為紙本素色,人物穿著傳統服飾,高低相鄰地坐在一起,表情安詳從容。老者披著深灰色的毛皮大襖,雙手拱入袖內,老婦人左手扶龍頭拐杖,右手執佛珠。人物下方鋪的是云鶴圖案的地毯,寓意“云鶴仙境”,意為健康長壽、和平祥瑞。此畫的重點在于對人物五官及神態的刻畫,面部凸凹的明暗體積仍然以線描為主,輪廓的轉折處再施以干筆皴擦和淡墨渲染稍加強化,增加其臉部輪廓的厚重感。人物的衣紋褶皺以典型的“釘頭鼠尾筆法勾描,衣服底色又以濕墨淡彩渲染,畫面清新雅致、寧靜和諧。

范湖居士(周閑)四十八歲小像 1867年作

周閑,字小園,號范湖居士,流寓吳門,賣畫自給。圖中周閑頭戴草笠,面龐清瘦俊逸,手執長杖,衣帶飄舉,意氣風發。衣紋勾勒用傳統的春蠶吐絲描法,中鋒用筆,線條延綿不斷,面部用墨骨法細線勾勒,形體準確,略用淡墨渲染結構,后敷以淡彩,表情生動,體現了周閑孤高和寡的精神面貌,使形與神達到完美的結合。

葛仲華像 1873年作

沈蘆汀讀畫圖 設色紙本

《沈蘆汀讀畫圖》是任伯年肖像畫釘頭鼠尾樣式的代表作。衣紋采用筆力遒勁的釘頭 鼠尾描法,線條的組織疏密有致,工寫之間恰如其分。

人物肖像 紙本設色 立軸 1871年作

款識:趙卿仁兄大人五十之像。同治辛未嘉平吉日,寫于春申滬上。伯年任頤。鈐印:任頤

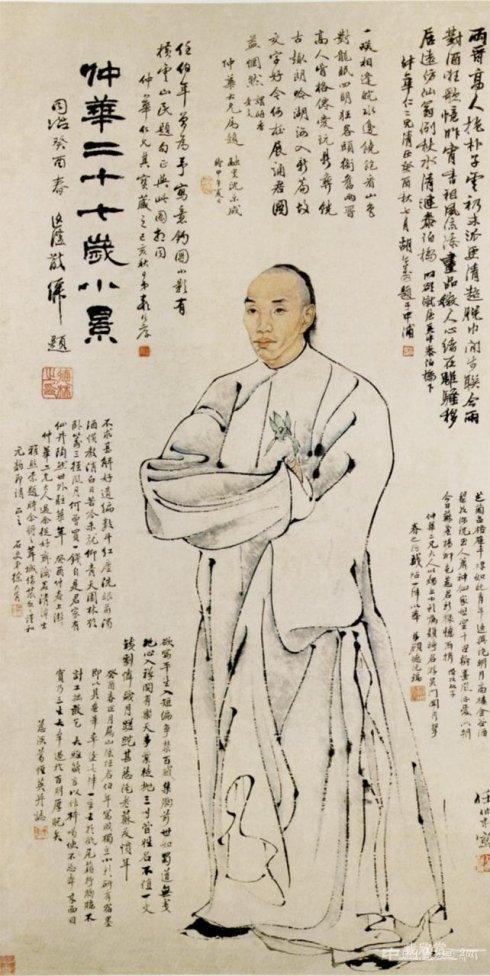

高邕之二十八歲像 上海博物館藏

此幅是任伯年為高邕所作的三幅肖像畫中的一幅。高邕(1850—1921年),為任伯年摯友,字邕之,杭州人,寓寄上海,工書,能以草書作畫。宣統元年,曾在上海創立書畫善會,任會長。辛亥革命后,黃冠儒服,賣字聊饑。任伯年的《高邕之像》,以出神入化的線條勾勒出人物的身形動態,十分生動。可以說是任氏作品中的精品。其拄杖面立、凝神注目、若有所思的神態,刻畫入微,且用線勁挺豪放,肆意揮灑,轉折頓挫極有力度。

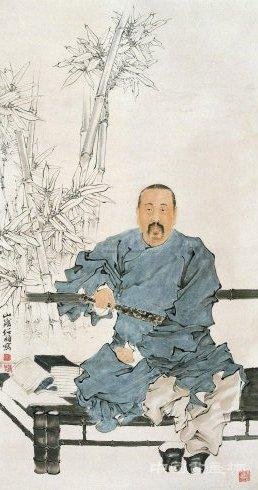

趙嘯云幽篁獨坐圖 1883年作 浙江省博物館藏

《幽篁獨坐圖》形象生動,構思奇妙,堪稱近代繪畫史上少見的佳作。任頤的人物畫 ,手法多樣,博采眾長,無論設色、水墨均能運用自如。得朱耷畫冊,他更能悟得用筆之法,雖極細之畫,必懸腕中鋒。他多用濕筆,運用淡墨尢有獨到處。尤其是他能在寫意畫中摻和著水彩畫法,頗有新意,形成了明快、溫馨、清新而又活潑的畫風。

立甫伯岳大人八十二歲像 立軸

無香味圖 1889年作

花容玉貌圖 團扇 絹本沒色 縱25厘米橫25厘米 南京博物院藏

任頤的寫意仕女畫開近代畫壇一代新風。圖中花人相對,顏容相映,突出了畫題。用筆簡練,墨彩揮灑自如,不拘成法,利用留白構成畫面。可謂匠心獨運。

人物 立軸 1863年作

公孫娘舞劍圖 立軸

題識:任伯年。鈐印:頤印

公孫大娘是唐代(公元618-907年)最優秀的舞蹈家之一,以舞劍而聞名于世并常應邀到宮廷表演,舞姿聞名。她繼承了中國劍舞傳統,又不斷創造新穎舞式。民間傳說她的舞姿啟發了唐代詩人杜甫和書法家張旭的創作靈感。杜甫年輕時曾觀賞公孫大娘之舞,其后寫下《劍器行》;張旭從公孫大娘之劍舞的活力取得靈感,寫得一手絕世狂草書法。畫中公孫大娘手持雙劍,只露側臉。附在長袍上輕薄的衣帶于空中隨風擺動,體現出公孫大娘動作的輕盈敏捷。任頤對肉色、頭發、臉和手逼真的描繪,突出了她的性格,表現了她的情緒和動作。任頤最杰出的肖像畫大多繪畫于十八世紀六、七十年代,這些畫作體現他堅實的素描基礎。他徹底改變了中國肖像畫的傳統,大膽剪裁畫中背景,加重及突出主角的人性。創作出令人感覺親切的肖像畫,正如《公孫大娘舞劍圖》中所見,一幅從不會過時、能切合當代觀眾審美眼光的歷史肖像圖。

麻姑獻壽 立軸 戊辰(1868年)作

題識:戊辰春二月上浣,吳道子畫法,任頤摹於甬上齋。鈐印:小樓任頤

任伯年此幅雖較早期之作,但為任氏極用心繪寫人物造形,花卉勾勒與仙鶴神態,都宗法陳老蓮,而更較為清新放逸。筆墨則比前輩任薰、任熊等都為遒勁,構圖精妙而層次分明,是任伯年中期代表作。

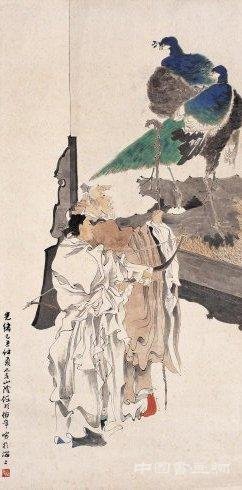

加官進爵 立軸 設色紙本 同治辛未(1871)年作

款識:同治辛未十月,伯年任頤寫于黃歇浦上。鈐印:頤印、伯年長壽

任伯年不僅對中國近代繪畫具有篳路藍縷之功,同時也是不可取代的海派繪畫開山鼻祖。他出身于民間藝術、成熟于傳統藝術、精進于西洋藝術、擅名于商業社會,啟發了一代又一代的后進畫家,影響至今不墜。以致徐悲鴻亦盛贊他是繼仇英之后中國畫家第一人,王雪濤則謂其用色造詣極高,尤其用粉近百年來無與比肩者。此圖作于同治辛未(1871),任伯年時年32歲,屬于傳統的加官進爵題材,從中可以領略其人物畫的風采。任伯年的人物畫早年師法陳洪綬、費曉樓、任薰、任熊等人,其奇偉夸張的人物造型得益于陳洪綬,裝飾性極強的鐵線描則取法自任薰。此時的任伯年已經吃透任薰筆意,深于老蓮畫風,藝術生涯步入成熟期。畫中男子身材頎長挺拔,雙手護持加官手詔,開相俊朗而飽滿,一雙丹鳳眼神情俊逸瀟灑,美髯翩翩,一派氣宇軒昂的廟堂之氣,不禁使人肅然起敬。一旁的侍女形容端麗,長裙飄逸,手托金盤將鳳冠奉與男子,并左顧而回眸瑞鶴。瑞鶴抬起一足,舉首注視著男子,似乎是天上派來的使者,祝賀男子的高升。全圖一氣寫就,長線行筆迅疾,盤曲回折,神完氣足。面部與手的勾勒細膩流暢,膚色層層烘染,富有質感。人物衣紋多用釘頭鼠尾描,在疊筆組合之中構成了婉轉頓挫 的韻律,起迄回旋,姿態萬千。畫家巧妙地融會了古今人物畫法,造型與筆墨皆臻于的完美統一的境地。這一吉祥題材在他筆下不落俗套,融入了傳統筆墨韻味與新興商業文明帶來清新氣息,因而成功具備了雅俗共賞的藝術魅力。最為值得稱道的是任伯年畢生苦心練就的線條功夫,看似輕松隨意,信筆而為,實則每一根線條都起著必不可少的作用,讓高古衣冠包裹下的人物,變得豐滿自信,切合此圖祥和而隆重的氛圍。人物服飾處理上也是可圈可點。任伯年安排了豐富服飾細節,男子的高冠、發簪、腰帶以及詔書的別子,女子的發型、頭飾、流蘇等道具體現了人物畫家不可或缺的服飾考證功力,恰如其分的展現了這一祝賀場景。

拱壽圖 立軸 設色紙本 南京博物院藏

任伯年人物畫早年師法蕭云從、陳洪綬、費曉樓、任熊等人。工細的仕女畫近費曉樓,夸張奇偉的人物畫法陳洪綬,裝飾性強的街頭描則學自任薰,后練習鉛筆速寫,變得較為奔逸,晚年吸收華巖筆意,更加簡逸靈活。此為四屏失群之一,圖繪《拱壽》之吉祥題材。古拙怪誕的人物造型特征似陳洪綬,以細筆描繪人物青絲,淡墨寫面部、手指;在對象面部、手部的刻畫中,滲入了極強的素描關系。面部都用極細致的白描勾勒,渲染時,中西融合,明暗對比不強烈,利用冷暖色的變化來表現體積感,層次分明,畫面簡練。衣紋線條流暢,起筆多頓點,用富有裝飾性的釘頭鼠尾描形成有節奏的白描效果。正是因為任伯年抱著積極和包容的藝術態度,接受并有選擇地運用了西畫中的造型技巧和手段,才使得他的人物畫突破了明清束縛久矣的陳規舊路,開創了一條中國畫傳統與西畫相結合的人物繪畫發展的新路。

八仙 立軸

高逸圖 絹本 乙亥(1875年)作

題識:輝山仁兄大人雅屬即正。乙亥夏日,伯年任頤寫于滬。鈐印:頤印

人物 立軸 1889年作

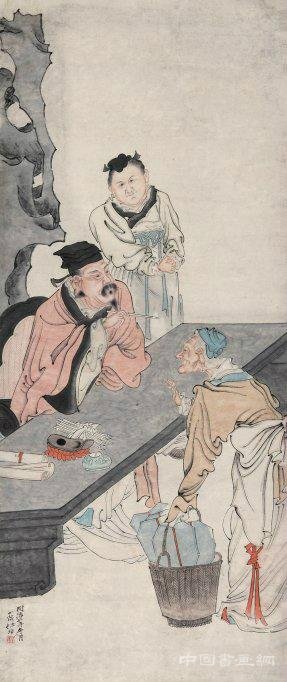

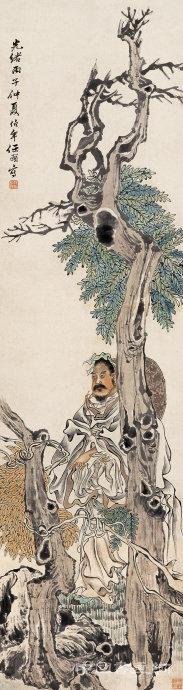

加官進爵 鏡片 設色紙本 丁丑(1877年)作

款識:光緒丁丑仲秋,伯年任頤寫于春申浦上。鈐印:任頤之印、伯年

任伯年的人物畫是晚清“海派人物畫”的代表。取老蓮、新羅一脈,自成一家,成為傳統有史以來最為突出的寫意人物畫大師。此件作品,畫家取傳統吉祥寓意,作人物畫。名曰:加官進爵。圖中,一古裝官人端坐于席,身后一迭衣服上放置一“冠”,“冠”與“官”諧音,加冠是指加官之意。前面有一人雙手高舉青銅爵杯過頭,意味高高進爵。“爵”乃古代飲酒的器具,寓爵位連連高升。畫中人物以釘頭鼠尾描寫出,周圍山石樹木皆以淡筆皴擦,整幅畫設色淡雅,人物情懷高古,寓意吉祥。

俠客圖 立軸 1876年作

人物 立軸 1878年作

款識:光緒戊寅夏五月伯年,任頤寫于滬上。鈐印:頤印、伯年

此畫近任薰筆意,高古奇駭,趣與神會,深得筆墨神髓。人物形象夸誕、偉岸,以釘頭鼠尾描法入畫,行筆方折,起落有致,剛健復而婀娜。線條剛柔并濟,略帶金石意味。枝葉簇生,密密匝匝,尤見作者傳統畫工之深厚。

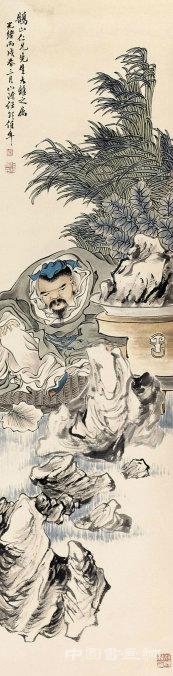

道家煉石圖 立軸 紙本設色 縱142.6厘米橫34.5厘米 南京博物院藏

此圖寫道士煉石,取縱向構圖,淡墨疾筆鉤斫奇石。人物面部刻畫細致,神情生動傳神。背后的葦草以雙鉤填彩寫出。畫面由下至上,形成色彩上的流動和筆法上的疏密變化。體現出作者小寫意人物畫的精湛技藝。

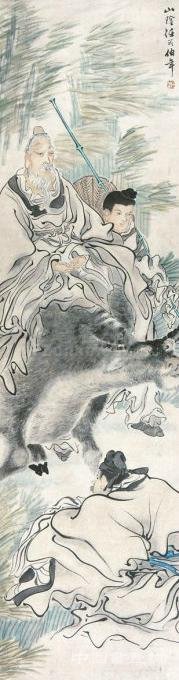

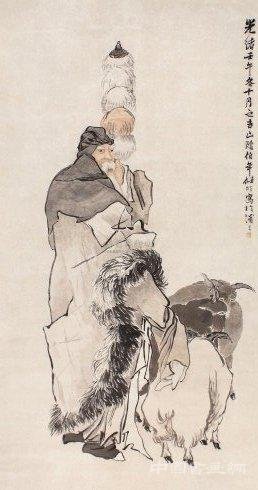

老子授經圖 紙本設色 南京博物院藏 老子授經圖 1880年作

史稱老子見周將亂,乘青牛西出函谷關,關令尹喜先見其真氣,知真人將過,果見老子,尹喜請其著書,遂得《道德經》五千言。此圖正是尹喜拜見老子的場面。老子仙風道骨,須發皆白,神安氣閑。人物著重面部的渲染刻畫,線條簡逸靈活,色彩清淡。青牛以干筆皴擦出皮毛質感,雙目圓睜上視,神態可掬。

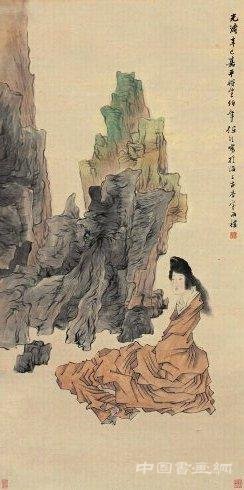

女媧煉石 立軸 設色紙本 1881年作

款識:光緒辛巳嘉平將望,伯年任頤寫于海上古香室西樓。鈐印:任頤印

任伯年從前人優秀的繪畫傳統中汲取營養,融各家之長,形成自己的獨特風格。其花鳥人物受陳洪綬影響最大,這幅仕女圖就無不體現著陳老蓮古拙怪誕的事物造型特征。以清圓細勁的筆力畫山石作陪襯,仕女低眉默坐于石頭旁邊,若有所思。細筆描繪仕女的黑絲盤發,淡墨修飾面部;衣紋線條流暢,起筆多頓點,富有節奏感。石頭設色清淡而有古韻,雅致明快;以夸張奇偉的手法畫仕女,靈活巧趣,筆墨不多而能得其神情。

風塵三俠 立軸紙本 光緒癸未(1883年)作

仕女 立軸 設色紙本 1888年作

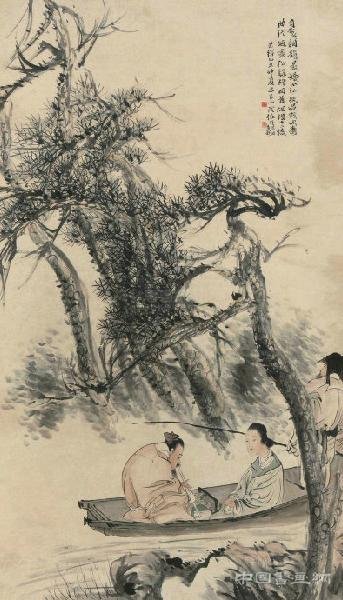

小紅低唱我吹簫 1889年作

本圖是寫詩意之畫。詩意委婉清幽,含幾分傷感,畫亦隨之同調。任氏作畫用筆多激亢,節奏感強烈。本圖卻平和簡靜,人物動態十分入情,女子低唱的面部表情與手勢刻畫得尤其精微傳神。松姿的運筆也變以往常見的蒼勁奇崛為柔潤婀娜,更烘托出本圖所畫詩意的深沉情境,實為其晚期絕妙佳作,極耐人尋味。

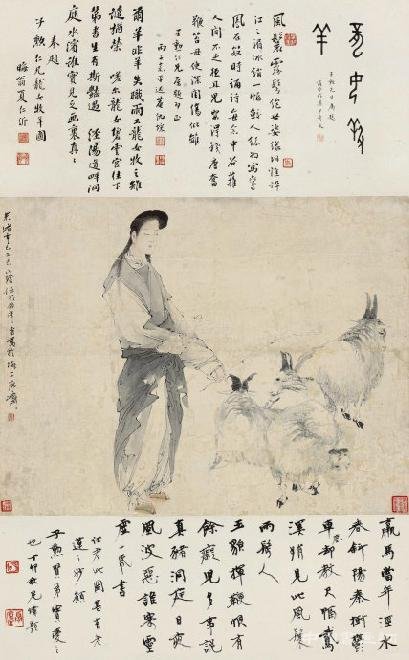

龍女牧羊 鏡心 設色紙本 1881年作 商承祚、仇采、夏仁沂、胡小石題跋

蘇武牧羊 設色紙本 壬午(1882年)作