醇厚拙對的《雅集圖》

來源:中國書畫網 作者:三少奶奶

《雅集圖》卷,明代,陳洪綬,紙本墨筆白描,手卷,縱29.8厘米,橫98.4厘米,上海博物館藏

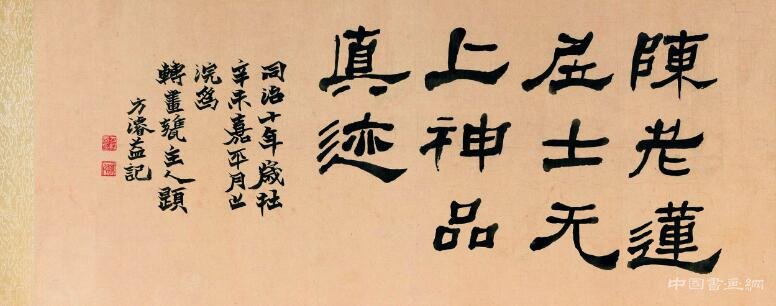

該卷《雅集圖》是陳洪綬的代表作,清方睿益隸書引首:陳老蓮居士無上神品真跡。同治十年(1871年)歲在辛未嘉平月上浣,為轉畫主人題。方睿益記。右上署“僧悔為去病道人作”。鈐印:悔遲、弗遲。收藏印:陶渻之印、去病父、沈氏藏印、梅花堂、云門讀書處、西遯遯等印。

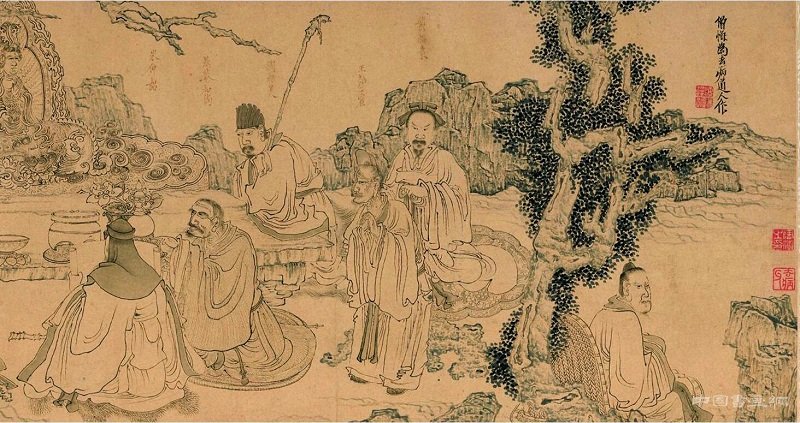

《雅集圖》卷居中處置一石案,案上端放一尊雕琢精致的觀音造像和供佛用的水盂、香爐、花瓶。案前一高士,面對造像,盤坐于獸皮之上,展卷吟讀。從圖中署名可知,即為米萬鍾仲詔。緊挨他右側,趺坐在蒲團之上,對著米仲詔若有所指的,就是愚庵和尚。在愚庵和尚之后,王靜虛雙手微握,鞠身而立。陶幼美扶杖伏案,黃昭素正襟危坐。陶君則背身側首,安坐于樹蔭之下。在米仲詔左側的老樹叢中,依次坐著三位高士。陶周望側身依樹,手指微微拈須。袁伯修雙手垂拱,端莊靜穆。而袁中郎則兩手支杖,身體向前微傾。畫中所有人物,雖各具姿態,都沉浸在米仲詔的吟讀聲中。

《雅集圖》卷局部,明代,陳洪綬,紙本墨筆白描,手卷,縱29.8厘米,橫98.4厘米

按史籍記載,圖中人物除愚庵和尚外大多生活于明萬歷年間,曾仕宦明廷。公務之余,雅好讀詩說文,揮毫弄墨,在當時頗著聲望。其中袁宗道、袁宏道兄弟倆,因力排王陽明、李東陽學說而倡導唐白樂天、宋蘇軾詩體,被世目為公安派。《雅集圖》即是描繪當時的社會藝文名流聚首雅集的情景,他們大多為陳洪綬所熟知,因此全圖用較為寫實之法,以米仲詔為中心,展現了特定環境中各個人物的典型特征。可以看出,人物形象,都經過精心描繪,在形似基礎上,力求突出名士風度,表達他們的思想情感和逼真動態。這一形式,與常見陳洪綬夸張畫格,軀干偉岸形象殊有不同,顯露了陳洪綬精湛深厚的寫實功底。可以斷定,畫家是懷著對這些名士的崇仰感悟,來繪制畫幅的。

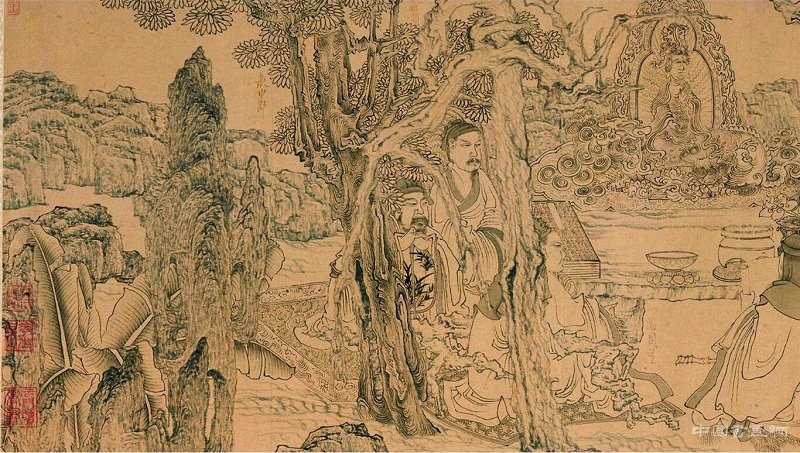

《雅集圖》卷局部,明代,陳洪綬,紙本墨筆白描,手卷,縱29.8厘米,橫98.4厘米

《雅集圖》畫中人物用白描勾勒,線條清圓細勁,有李公麟的筆意。他以吸取趙孟頫把書法融化到畫法上為基礎,熔鑄變化,產生出自己獨特的運筆方法,從而使他的線條即使是淡毫輕墨,也具有濃重的金石味。同時代的崔子忠,雖也以白描人物著稱,并有“南陳北崔”之譽,與陳洪綬相比,則又略遜一籌了。此圖的另一特點是,林木蒼郁,湖石奇秀,布景優美,力求創造典雅環境。而在技法上,以工帶寫,遠師王蒙,近法藍瑛,取王蒙之蒼潤,去藍瑛之媚俗,融會貫通,達到醇厚拙對的藝術效果。在整個畫面中,情景交融,莊重淡泊,起了重要的陪襯、烘托作用。

陳洪綬能師古,主張博學古人之長。在為林仲青畫《溪山清夏圖》卷的題識中,他寫道:“今人作家,學宋者失之匠,何也?不帶唐法也;學元者失之野,何也?不溯宋源也。如以唐之韻,運宋之板;宋之理,得元之格,則大成矣。”可見,他博覽宋、元名跡,是為了探究傳統正脈,使畫學振興,師古而不泥古。因此認為只有兼唐、宋、元人之長而盡去其短,才可“橫行天下”。這就是他的藝術思想。而《雅集圖》正是這一指導思想的創作實踐。