中國書畫網(wǎng) > 近現(xiàn)代書畫 > 山 水 > 李可染:山水畫創(chuàng)作中的意境和意匠問題。

李可染:山水畫創(chuàng)作中的意境和意匠問題。

來源:中國書畫網(wǎng) 作者:了

什么叫意境?要下一個確切的定義也不是那么容易。我在五十年代末,結(jié)合寫生創(chuàng)作的體會,寫了《漫談山水畫》一文(見《美術(shù)》59年5期)。內(nèi)中談了點山水畫的意境和意匠問題,這里我再簡略談一下自己的認識和體會。

意境是什么?意境是藝術(shù)的靈魂。是客觀事物精萃部分的集中,加上人的思想感情的陶鑄,經(jīng)過高度藝術(shù)加工達到情景交融;借景抒情,從而表現(xiàn)出來的藝術(shù)境界;詩的境界,就叫做意境。

藝術(shù)從生活中來,但它不等同于生活,毛主席講藝術(shù)與生活的辯證關(guān)系,生活是藝術(shù)唯一的源泉,藝術(shù)來源于生活,是現(xiàn)實生活的反映,但藝術(shù)中反映出來的生活,可以而且應當比實際的生活更高、更典型、更理想。就是說,藝術(shù)又要求對生活進行高度集中和概括,要求典型化、理想化、從而創(chuàng)造出比現(xiàn)實更美好、更富有詩意、更理想的藝術(shù)境界,創(chuàng)造出革命時代新的意境。這是革命的現(xiàn)實主義與革命的浪漫主義相結(jié)合的創(chuàng)作方法最基本的一條,也是其他的創(chuàng)作方法所不及、難以充分達到的。

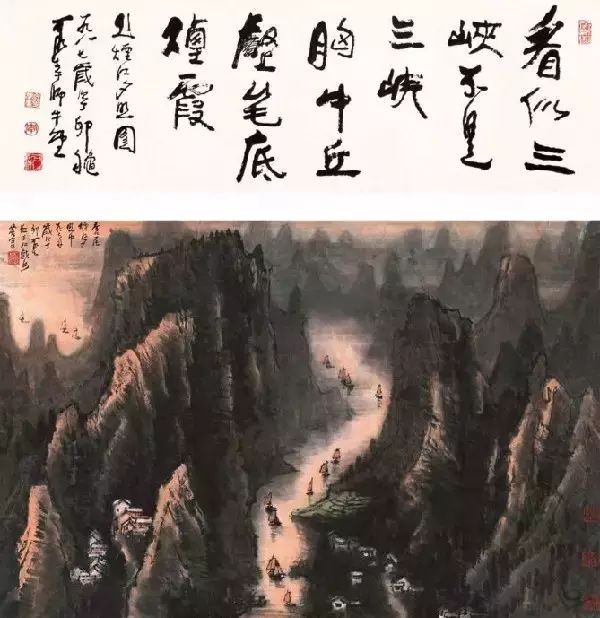

千余年來,中國山水畫為什么那么發(fā)達,這與河山壯麗分不開的。中國向來把江山、河山、山水作為祖國的象征或代詞。毛主席詞:“江山如此多嬌”,這“江山”就指的祖國。宋岳飛說:“還我河山”也是指的祖國疆土。我們在山水畫中描繪山山水水、一草一木,其主要思想在于歌頌祖國、美化祖國、把熱愛祖國的感情感染給廣大的人民。

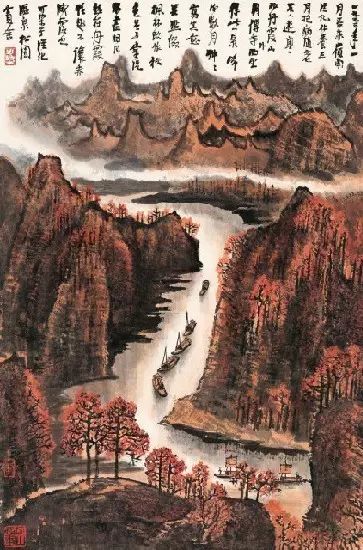

藝術(shù)家選擇物象必須是很嚴格的。要選擇生活中最美好、最典型的部分入畫,一幅好畫是精萃事物的集中。石濤說:“搜盡奇峰打草稿”,當你走遍了名山大川,才能從萬千氣象中取材,精萃而集中地反映出祖國河山的壯麗。再舉一個小小的例子:你站在嘉陵江邊看來往船只絡繹不絕,用電影機拍攝千百只,我看真正能入畫的可能只有極少的幾個。因為要選擇能表現(xiàn)船的結(jié)構(gòu)的最好角度和一定風向中行駛疾徐的動態(tài)。若是幾船并行,更要表現(xiàn)出相互呼應協(xié)調(diào)而不混亂的關(guān)系。這雖是小小的點景細物,經(jīng)過加工也能引人入勝,把人引入藝術(shù)的境界。

有人畫船,形象象一個側(cè)面的盤子,變成一個簡單的符號,其實他并沒有畫船,只像是寫一個船字,觀眾看了甚至毫無感覺。以上不過舉了個小小例子,其他畫山、樹、云、水……無不如此。作者對描畫的物件,必須要有深入的研究,有嚴格的選擇、有充沛的感情、有高度的加工。絕不能把描寫物件變成說明性的圖解或地理志,使觀者看了索然無味、無動于衷,這樣當然談不上什麼意境。

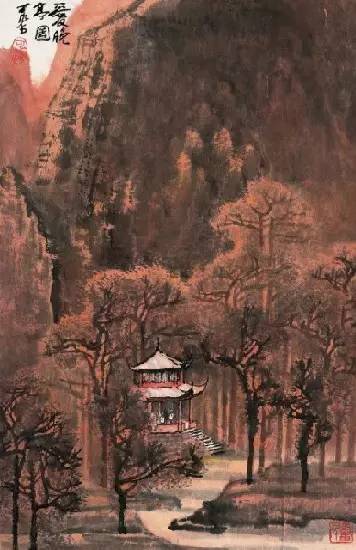

繪畫藝術(shù)要有意境,畫畫時首先作者自己要有充沛的感情,畫祖國河山就要反映出對祖國河山無限的尊崇和熱愛。要進入境界,感情要進去。我怕人看我畫畫是個人習慣,我感覺有人看,站在旁邊,就會使我精神分散。

意境,既是客觀事物精萃部分的集中反映,又是作者自己感情的化身,一筆一劃既是客觀形象的表現(xiàn),又是自己感情的抒發(fā)。一個藝術(shù)品,藝術(shù)家不進入境界是不會感動人的。你自己都沒有感動,怎麼能感動人的。你自己都沒有感動,怎麼能感動別人?

有些著名的戲劇演員,站在臺上一動不動,一句臺詞沒有,但卻渾身是戲。因為他們的精神已進入了藝術(shù)境界。我有一次看京劇《長板坡》,劉備吃了敗仗,在當陽道上露宿。當時劉備身邊坐著甘、糜兩位夫人。這時兩位夫人都是既沒有臺詞又沒有動作,但是我看糜夫人一身都是戲,而甘夫人一點戲也沒有。糜夫人抱著小孩,使人感到是在戰(zhàn)場上風塵僕僕,精神疲憊。而甘夫人完全走了神,使人看到的已不是甘夫人而是化了裝的演員。她這時可能想著下妝后趕快回家買菜、接孩子……

我以前看過余叔巖的戲,他化好妝、戴上髯口,對著鏡子靜靜地坐著,一句話不說,沒有出臺就已進入了境界。梅蘭芳說過,程硯秋演“竇娥冤”,梅蘭芳在后臺見他面帶憂怨之氣,完全浸沉在藝術(shù)境界之中。話劇演員金山演戲之前,白天一天不出門,在醞釀情緒。所以說,藝術(shù)要通過藝術(shù)家深厚的感情,正確地反映客觀世界。而有些演員在后臺又說又笑,就像我前面提到的那兩個青年,一邊寫生、一邊聊天。沒有進入境界,戲演不好;畫也是一定畫不好的。

意境的創(chuàng)造不是一件輕鬆的事情,我在畫水墨山水時,感覺到自己就象進入戰(zhàn)場,在槍林彈雨中。因為畫在宣紙上不能涂改,所以一點疏忽差錯都不行。每一筆都要解決形象問題,感情問題,遠近虛實、筆墨濃淡等問題。要集中全力反映客觀世界的實質(zhì),創(chuàng)造出有情有景的藝術(shù)境界,不是容易的事。正如前人所說“獅子搏象”;要全力以赴。

所以我認為,意境是山水畫的靈魂。沒有意境或意境不鮮明,絕對創(chuàng)作不出引人入勝的山水畫。為要獲得我們時代新的意境,最重要的有幾條;一是深刻認識客觀物件的精神實質(zhì),二是對我們的時代生活要有強烈、真摯的感情。客觀現(xiàn)實最本質(zhì)的美,經(jīng)過主觀的思想感情的陶鑄和藝術(shù)加工,才能創(chuàng)造出情景交融,蘊含著新意境的山水畫來。

表現(xiàn)意境的加工手段,叫“意匠”。在藝術(shù)上這個“匠”字是很高的譽詞,如“匠心”、“宗匠”等等。對藝術(shù)家來說,加工手段的高低關(guān)系著藝術(shù)造詣的高低,歷代卓越的藝術(shù)家沒有不在意匠上下功夫的。杜甫詩云:“意匠慘澹經(jīng)營中”,又云:“平生性癖耽佳句,語不驚人死不休。”慘澹經(jīng)營,寫不出感人的詩句,死了都不甘心,這是何等的精神。賈島詩句:“鳥宿池邊樹,僧敲月下門”,本來“敲”字想用“推”字,反復吟詠,猶豫不絕,后來還是韓愈給他決定用了“敲”字,“敲”就有聲音了,更能傳達出月夜幽深空寂的意境。千百年來,這推敲二字竟成了人們斟酌考慮事物的習慣用語。賈島另一首詩:“夜吟曉不休,苦吟神鬼愁,兩句三年得,一吟雙淚流。”王安石“春風又綠江南岸”一句,初云“又到江南岸”,圈去“到”字,改為“過”,又圈去,改為“入”,又改為“滿”,……如此經(jīng)過十多字的推敲選擇,最后才決定用一個“綠”字,非常形象生動,不但盎溢著春意,而且繪出了色彩。我不懂詩,但從這些詩句來看,我們的前輩藝術(shù)家對于意境創(chuàng)造、意匠經(jīng)營,一字一句、一筆一畫,反復琢磨,真是嘔心瀝血,所下的苦心是何等驚人!

在世界藝術(shù)中,我國繪畫藝術(shù)以講究意匠著稱。意匠加工在繪畫中,簡單說來不外是選材(選出最精萃部分),剪裁(去蕪存菁),夸張(全力強調(diào)主題)筆墨和構(gòu)圖等。

以上幾點,前邊已略略說過,現(xiàn)在就對構(gòu)圖問題多說幾句。

意境高低、能否引人入勝,構(gòu)圖關(guān)系很大。灕江的山水甲天下,如不苦心經(jīng)營,構(gòu)圖卻很不容易搞好。灕江兩岸都是如筍的尖峰。你坐東岸畫西岸,下邊是江;上邊是山。你坐西岸畫東岸,也是下邊是江;上邊是山。有人畫了二十層山,感到只有一層,只能得到水平線上一排景物,顯得非常單薄。江山堆砌,沒有曲折、深度和層次,看來也很平常,不是好構(gòu)圖。

紙是平面,上下推壘,左右分列都很容易,但表現(xiàn)出前后縱深,就要苦心經(jīng)營。

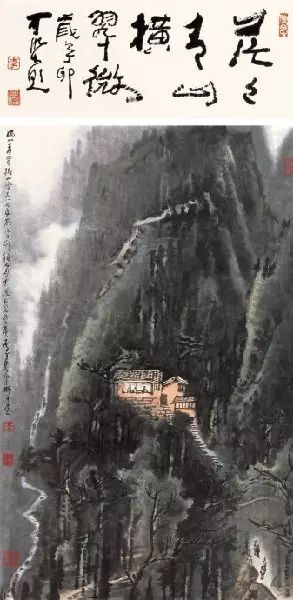

宋郭熙主張山水畫要使人仿佛身臨其境,他強調(diào)山水畫“可行、可望,不如可居、可游之為得”。正因為如此,他十分重視畫面的深度:畫遠山遠林都是很認真的,畫兩棵樹,后面又插一棵淡樹,使人從近樹透過去能見到遠樹,有縱深感、很豐富。石濤畫遠山遠樹也都有交待,能透進去。

《清明上河圖》是手卷、一般這樣的畫,構(gòu)圖上容易形成一字排列。但是這幅畫一點不使人感到平。景物安排巧妙,角度靈活多變化,一開始,那些路、村莊、街道都可以深進去。畫船,在平列的船,也有縱置的船,把水面推遠過去,有空間,這種構(gòu)圖自然引人入勝。

古代這些杰出的作品證明,構(gòu)圖取景不能僅僅看到上下左右,主要應該看到前后。要不怕麻煩東跑西轉(zhuǎn),最好能找出一個上下左右前后可以連接起來的角度,形成一個明確具體的空間深度,其中還要有些曲折和穿插。

“似奇而反正”是中國字畫結(jié)構(gòu)的規(guī)律,同于西畫的變化中求統(tǒng)一的構(gòu)圖法。奇是變化,正是均衡。奇、正相反相成,好的構(gòu)圖要在變化中求統(tǒng)一。比如說畫面一邊東西很多很實,一邊東西很少很虛,但看起來不偏不倚均衡統(tǒng)一。所以說好的構(gòu)圖象一桿秤。秤上稱五十斤柴草,體積很大,另一邊是秤鉈體積很小,但提起來兩邊均衡。

山水畫表現(xiàn)的景物比較大,相對說,透視關(guān)系不能大。你要畫泰山,但你近處有一棵小樹,按透視來看,它可能比泰山還高,這怎能表現(xiàn)出泰山的雄偉。所謂“一葉障目不見泰山”,我們常常在一些拙劣的風景照片中看見這樣的構(gòu)圖。所以畫大場面時要把透視關(guān)系縮至最小,最好把中景作為近景,這樣遠近大小差別就會減少。

要在最小一張紙上,表現(xiàn)出最大最豐富的內(nèi)容。一張紙與大自然相比,即使是一張丈二匹,也仍然是很小的。因此要珍惜畫面。我常說一寸畫面一寸金。內(nèi)容值得用一寸的地方,決不能讓它占一寸半。有人作畫,讓極不重要的部分如不起什麼作用的地坡占很大面積,或留出毫無意義的空白,因而縮小了主要部分,使它不能儘量發(fā)揮,這都是不懂構(gòu)圖法的。

中國畫對于構(gòu)圖、有極為精闢的見解。如“經(jīng)營位置”,就是獨具匠心的構(gòu)圖法,也是形成中國畫民族特色的重要因素之一。它與西方繪畫的構(gòu)圖法大不相同。一般說來,西方繪畫總有一個固定的立腳點,只能把視野所見的東西收入畫面(當然有時也有些集中、變化),而中國畫創(chuàng)作,可以全然不受這個限制而大大超脫了固定的立腳點、超越了一定的視野范圍。當你觀察生活、感受生活、獲得了一定的意境、有了一個中心思想內(nèi)容時,可以把你經(jīng)年累月所見所知以至所想全部重新喚起,只要是與這中心內(nèi)容有關(guān)的,情調(diào)一致的,都可組織在一幅畫里。因此中國畫常常可以反映出極其廣闊宏偉的內(nèi)容,如前面所說的千巖萬壑、層巒疊章、千里江山、萬里長江,同時出現(xiàn)在一幅畫面之中,使人站在這樣的畫幅面前,感到祖國河山的壯麗偉大,引起熱愛祖國的感情。

藝術(shù)決不是某一事物的圖解和說明。它是藝術(shù)家在深入生活中得到了深刻的認識和強烈的感受;在不能自己的激情下,通過了高度的意匠加工創(chuàng)造出的珍品,從而把人引導到這藝術(shù)境界之中,得到深刻的感染。

記得我童年時期聽了程硯秋的戲曲,他那獨具風格剛勁委婉的唱腔、韻律,在我耳邊迴旋數(shù)月不絕,當時情境,至今難忘。杜甫贊李白詩云:“筆落驚風雨,詩成泣鬼神”。藝術(shù)經(jīng)過意匠加工,千錘百煉,爐火純青,達到“詩美”的境界、風雨鬼神都為之驚心落淚,何況是人。藝術(shù)動情力之大,感人之深,以至于此。

中國山水畫的藝術(shù)實踐和理論,有著悠久的歷史傳統(tǒng),是無比豐富的藝術(shù)寶庫,值得我們認真學習,認真總結(jié),認真探討,以便繼承與發(fā)展。我自己讀書不多,學習不夠,頭髮白了,感覺自己還是個小學生。“七十始知已無知”、“白髮學童”,這不是謙詞。真理只有一個,規(guī)律是無窮盡的,追求真理和探索規(guī)律的道理和具體實踐都不是絕對的,它將因各人的條件不同而不盡相同。從大處看,往遠處看,只要致力于尋求真理,殊途可以同歸。以上所講的,不過是自己在學習實踐過程中總結(jié)出來的點點滴滴,作為個人的體會,偏頗和錯誤更是不可避免的。俗話說,“愚者千慮必有一得”。這些談話,假若其中某一點或某一句話,對學畫的青年同志有所幫助,也就是我最大的愿望了。至于謬誤之處,還請指正。