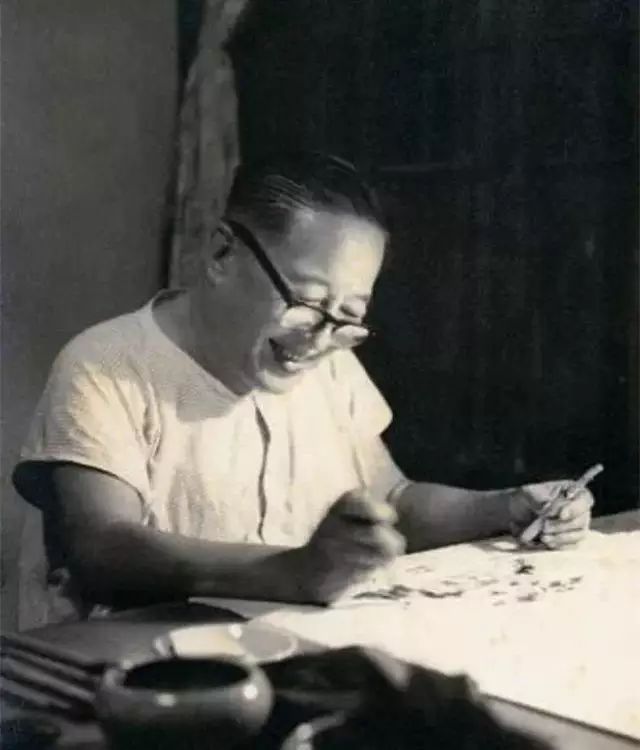

溥心畬:和張大千有一拼的“末代王孫”

來源:中國書畫網 作者:admin

溥心畬(1896年9月2日~1963)原名愛新覺羅·溥儒,初字仲衡,改字心畬,自號羲皇上人﹑西山逸士。北京人,滿族,為清恭親王奕訢之孫。曾留學德國,篤嗜詩文、書畫,皆有成就。畫工山水、兼擅人物、花卉及書法,與張大千有“南張北溥”之譽,又與吳湖帆并稱“南吳北溥”。

溥心畬之父載瀅為奕訢次子。溥心畬的長兄過繼給了伯父載澄,襲了王爵;排行老二的溥心畬與三弟溥德奉母定居北京。溥心畬出生滿5個月蒙賜頭品頂戴,4歲習書法,5歲拜見慈禧太后,從容廷對,獲夸“本朝靈氣都鐘于此童”;6歲受教,9歲能詩,12歲能文,被譽為皇清神童。溥心畬幼年除于恭王府習文,亦在大內接受“琴棋書畫詩酒花美學”培育。辛亥革命后,隱居北京西山戒臺寺十余年,再遷居頤和園,專事繪畫。1924年遷回恭王府的萃錦園居住,涉足于社會之中,開始與張大千等著名畫家往來。兩年后,他在北京中山公園水榭,舉辦了首次書畫展覽,因作品豐富、題材廣泛而聲名大噪,獲評“出手驚人,儼然馬夏”。1928年應聘赴日本京都帝國大學執教,返國后于北平國立藝專沐雨春風,其后又與夫人羅清媛合辦畫展,再度名震丹青,被公推為“北宗山水第一人”。1932年,溥儀在“滿洲國”當了偽皇帝,溥家兄弟趨之若鶩。溥心畬卻拒任偽職,并以一篇著名的文章《臣篇》痛斥溥儀“九廟不立,宗社不續,祭非其鬼,奉非其朔”,繼而怒罵這位堂弟“作嬪異門,為鬼他族”。

▲溥心畬 《蓬島仙鶴》

1924年冬宣統出宮后,溥心畬遂與溥雪齋(號松雪),溥毅齋(號松鄰),關松房(號松房),惠孝同(號松溪)等創立了近代著名國畫團體松風畫會,自號“松巢”。松風畫會是京津畫派的主要成員,迄今已有近90年的歷史。

▲溥心畬 《得魚圖》

1949年10月18日,新中國成立不久,溥心畬藏在一艘小船里,從上海冒險偷渡至舟山群島(當時舟山仍為蔣軍所據),又從舟山輾轉赴臺,并于臺灣師范大學執教,為貼補家用,亦曾在自宅開班授徒、至亞洲各國講學,并以愧對前清先祖為由,拒絕了第一夫人宋美齡的拜師習藝邀約。

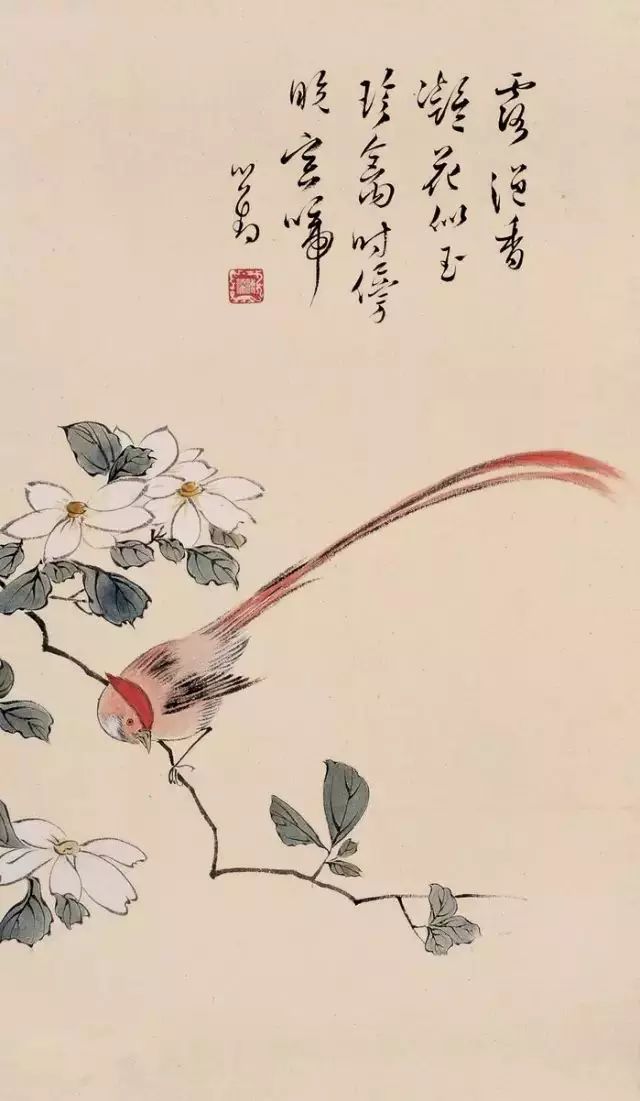

▲溥心畬 《白玉綏帶圖》

1959年,臺灣歷史博物館特地為他舉辦個展,展出作品多達三百八十幅。1963年11月溥心畬患鼻咽癌在臺北病故,年僅68歲,葬于陽明山。1991年溥心畬長子溥孝華病危,家宅遭歹徒入侵并殺害其妻,由于溥孝華早已將其父遺作藏于壁內,致歹徒遍尋無所獲;溥孝華去世后,遺物處理小組乃將溥氏遺作一分為三,分別交由文化大學華岡博物館、臺北故宮博物院與歷史博物館托管。

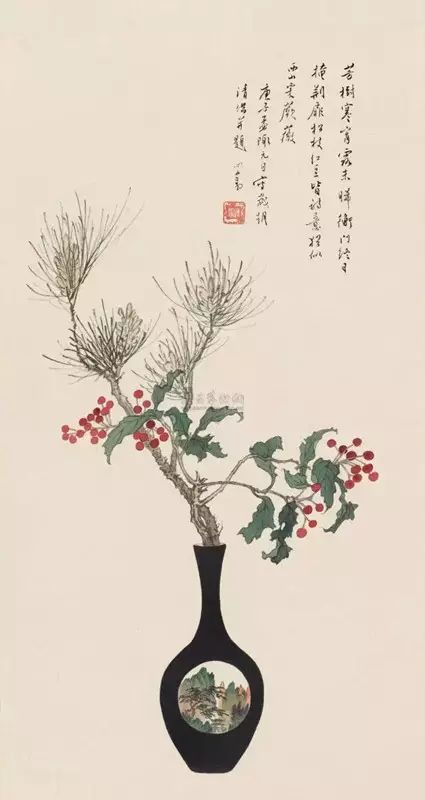

▲溥心畬 《芳樹寒宵》

溥心畬的這些珍寶包括書法175件、繪畫292件,以及其他收藏書畫13件,硯石、印章、瓷器等58件,總計543件。華岡博物館托管的為大小畫作、各體書法、筆記、注疏及手稿等百馀件;故宮托管的則大作、小品、立軸、長卷俱全,并包括難得的鬼趣圖冊、西游記冊與自繪瓷瓶、磁盤和四小幅自繪漫畫,這是溥心畬在國外期間與人溝通的隨筆之作。除了臺北,吉林省博物館也擁有不少溥心畬的傳世作品;北京故宮博物院鎮院之寶的中國現存最早的傳世墨跡“平復帖”及唐代韓干“照夜白”,據傳都曾是溥心畬的舊藏。

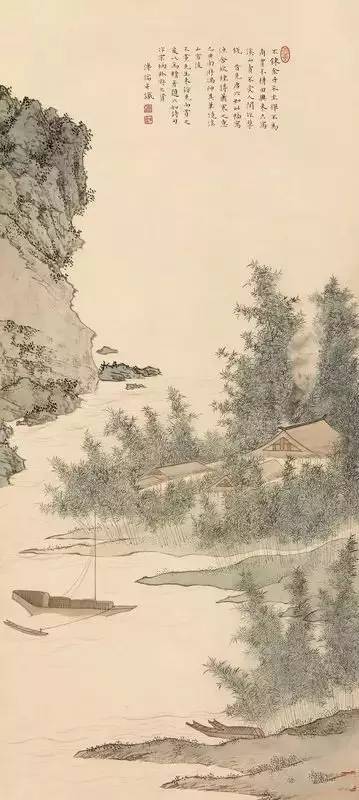

▲溥心畬 《漁舍炊煙》

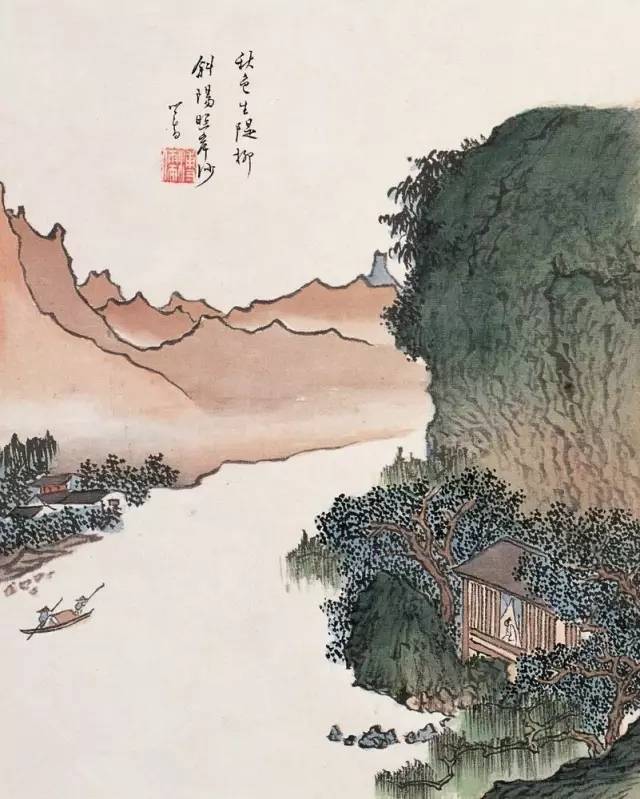

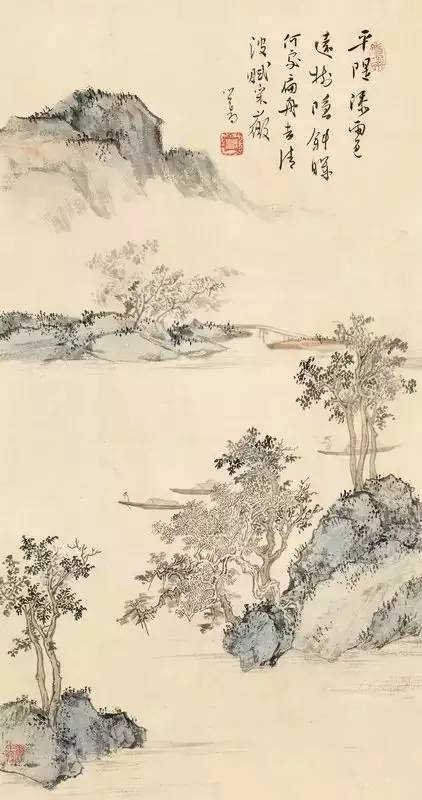

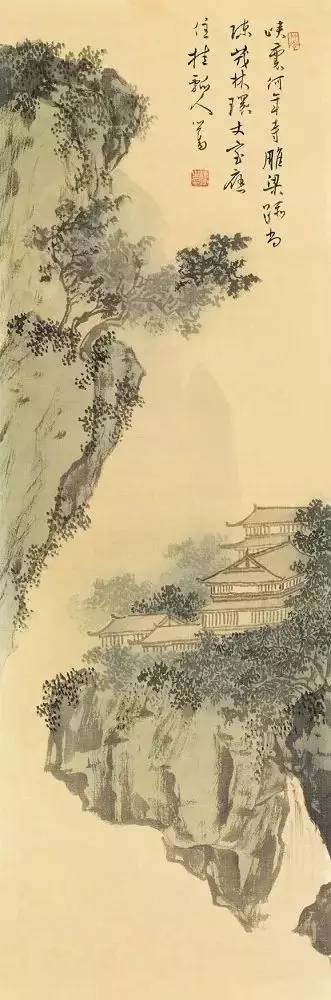

溥心畬得傳統正脈,受馬遠、夏圭的影響較深。他在傳統山水畫法度嚴謹的基礎上靈活變通,創造出新,開創自家風范。溥心畬的清朝皇室后裔的特殊身份使他悟到榮華富貴之后的平淡才是人生至境,因而他在畫中營造的空靈超逸的境界令人嘆服。《光宣以來詩壇旁記》云,“近三十年中,清室懿親,以詩畫詞章有名于時者,莫如溥貝子儒。……清末未嘗知名,入民國后乃顯。畫宗馬夏,直逼宋苑,題詠尤美。人品高潔,今之趙子固也。其詩以近體絕句為尤工。”

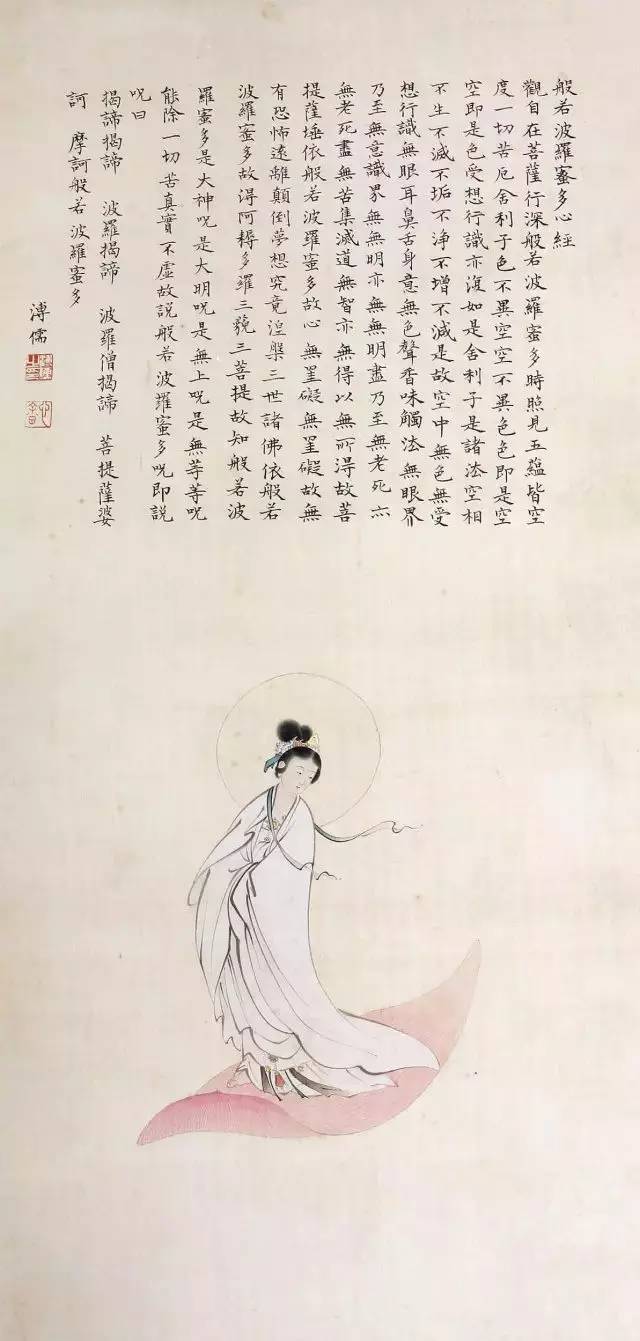

▲溥心畬 《觀音》

溥心畬天資穎悟,用功又勤,因此雖然在比常人更多不利因素的壓力下,他仍有極高的文采與藝術成就展現。他自許生平大業為治理經學,讀書由理學入手及至爾雅、說文、訓詁、旁涉諸子百家以至詩文古辭,所下功夫既深且精,因此不免視書畫為文人馀事。這使他畢生未能將全付創作精力投注于繪畫之中,然而這雖是他的不足,卻也因此使他的畫風露出一種高雅潔靜的人文特質,為常人之所不及。

▲溥心畬 《鐘進士渡河》

溥心畬的畫風并無師承,全由擬悟古人法書名畫以及書香詩文蘊育而成,加以他出身皇室,因此大內許多珍藏,自然多有觀摹體悟的機會。他曾經收藏一件明代早期佚名畫家的山水手卷,細麗雅健,風神俊朗,俱是北宗家法,一種大氣清新的感覺滿布畫面,溥氏的筆法幾全由此卷來。因此其所作山水遠追宋人劉李馬夏,近則取法明四家的唐寅,用筆挺健勁秀,真所謂鐵劃銀鉤,將北宗這一路剛勁的筆法──斧劈皴的表現特質闡發無馀,并兼有一種秀麗典雅的風格,再現了古人的畫意精神。

▲溥心畬 《秋色斜陽》

觀察溥心畬的作品時,在畫面上的任何一個部位,無論在表現的技法、形式、以及意念上,那種文人心靈、魚樵耕讀與神趣世界的向往,還有遠承宋人體察萬物生意,與自然親和的宇宙觀及文化觀,皆可謂完全謹守傳統中國文人精神本位﹝農業社會的文化結構﹞,而拒絕了與現代世界﹝工業社會之文明結構﹞溝通的可能。然而他的書畫作品卻并未落于古典形式的僵化,而有其生命內涵的真實與精采,只因他的世界本來如此。

▲溥心畬 《平堤漁舟》

從溥氏外在表現的藝術形式上來看,他似乎并沒有較新穎不凡的創見。然而藝術的創造性并非僅著眼在外在形式上的考量,賦予舊形式之內涵有新的生命詮釋,則有另一層重要的創作意義,卻很難由粗略的表面觀察所能認知。就這點而言,民國以來的藝術史研究可謂并未給予溥氏應得之評審。

▲溥心畬 《茂林禪院》

然而在時代的意義上而言,溥心畬亦代表了傳統中國知識份子﹝文化﹞在面對世界新文化轉型時眾多反應中的一種典型﹝價值取向﹞。以溥氏的背景養成來看,即使他早年曾有留學歐洲研習西學的背景,恐怕也不會使他像徐悲鴻一樣,扮演一個積極尋求改革與溝通中西文化的角色。造成這樣的原因,一方面固然來自于他對傳統文化中,高度的智慧與價值有深切的體悟與認同;另一方面則多少由于知識份子面對西方強勢文化沖激時,高傲自尊之本位表現。這種堅持文化道統的立場,雖可視為極端的保守主義,對感應時代的開創性上或有不足,但在另一層重要的意義而言,他卻保存了一個傳統時代的人文精神與價值延續,這使得他的後繼者在現代的人文精神與新畫風發展得以成為可能。

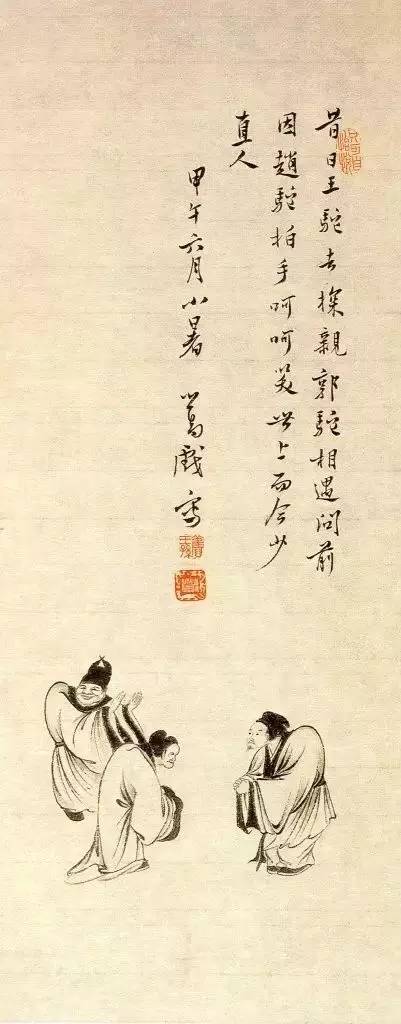

▲溥心畬 《三駝圖》

溥心畬行草學二王、米芾,飄灑暢酣,他主張樹立骨力,強調書小字必先習大字,心經筆法,意存體勢,如此書法方能剛健遒美,秀逸有致。其小楷作品金剛經用筆意境高古,氣韻生動,堪稱絕妙。溥心畬不僅書畫好,且從小即通詩詞及典籍,晚年常對弟子說,稱他畫家,不如稱他為書家,稱他為書家,不如稱他為詩人,可見他對自己詩心的看重。

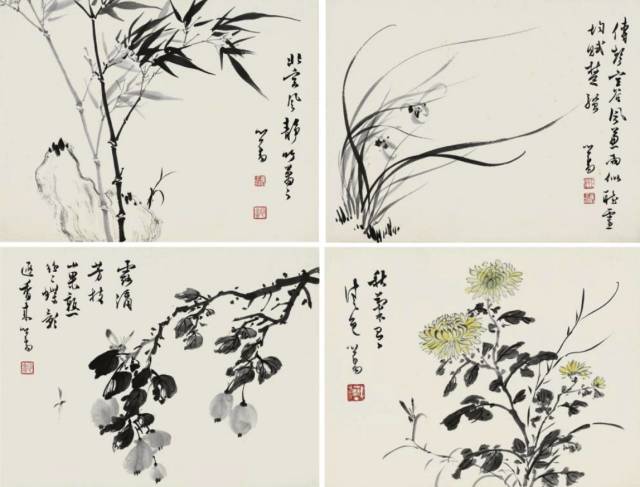

溥心畬 · 花卉圖(四幀)

溥心畬 · 《樓閣山水》

溥心畬·《四季寫生》(四幀)

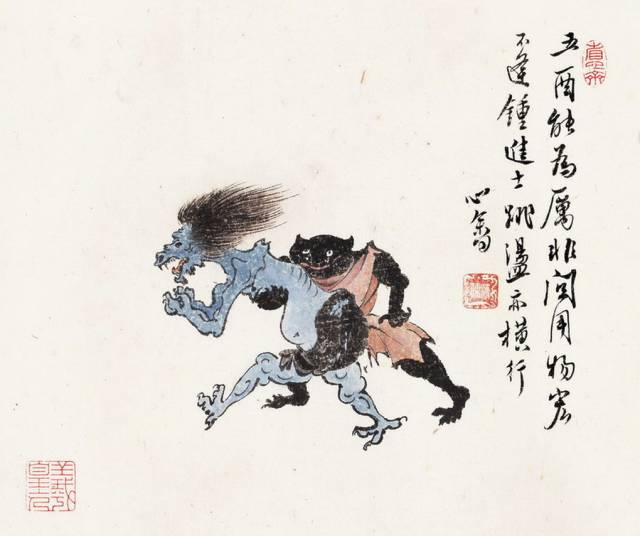

溥心畬 · 《五酉為厲》

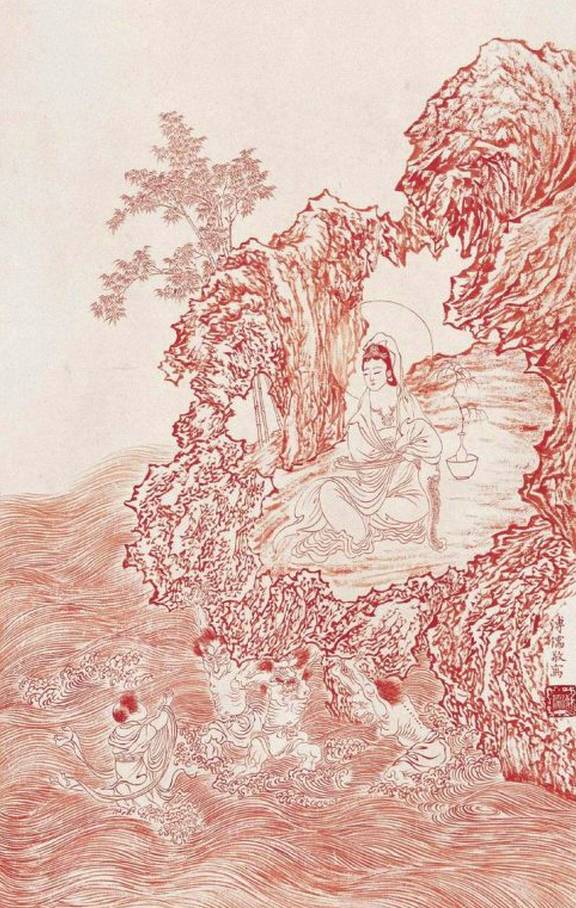

溥心畬 · 觀音驅鬼圖

溥心畬 · 花鳥圖

溥心畬 · 《斜陽暮靄》

溥心畬 · 《寒枝雙柑》

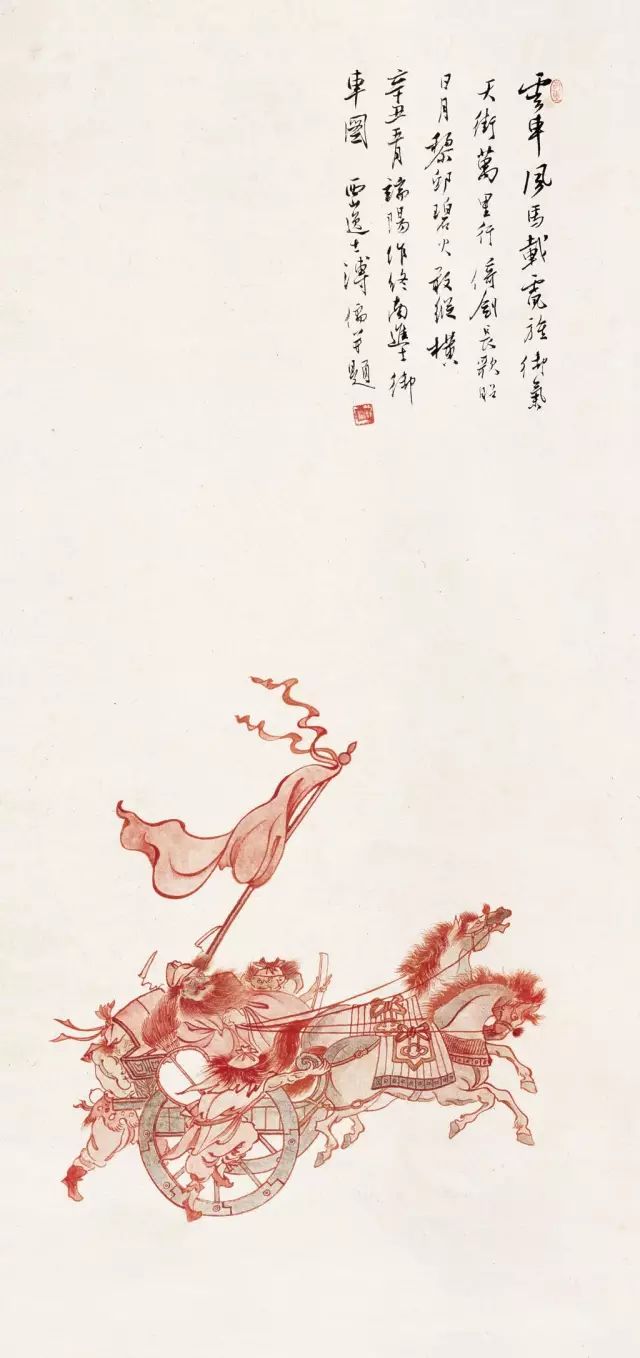

溥心畬 · 《鐘馗御車圖》

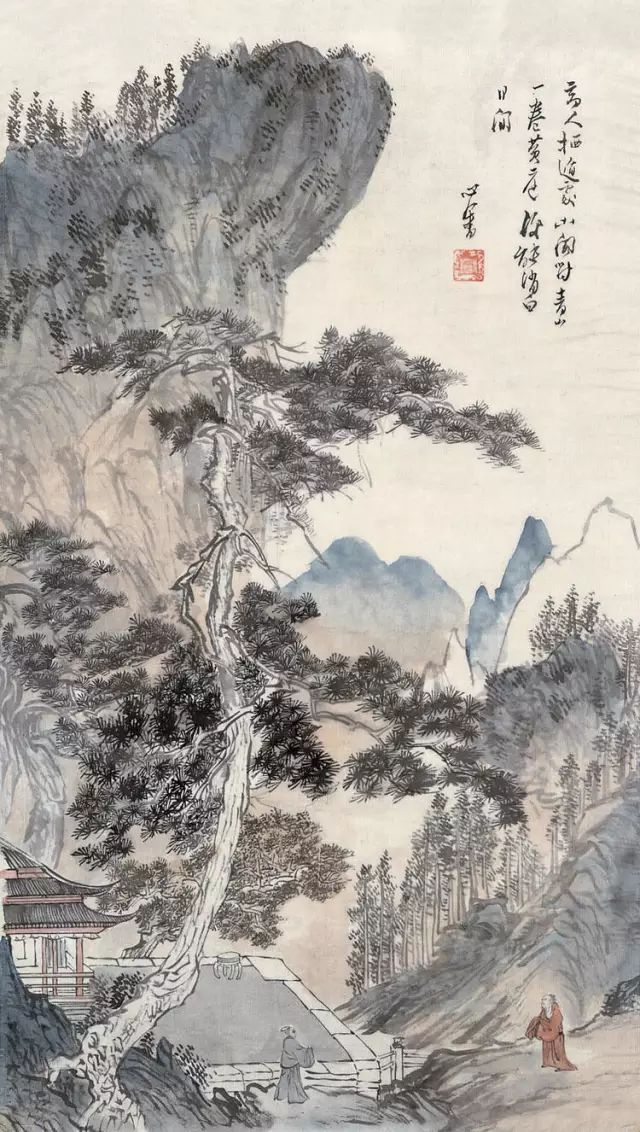

溥心畬 · 山水畫