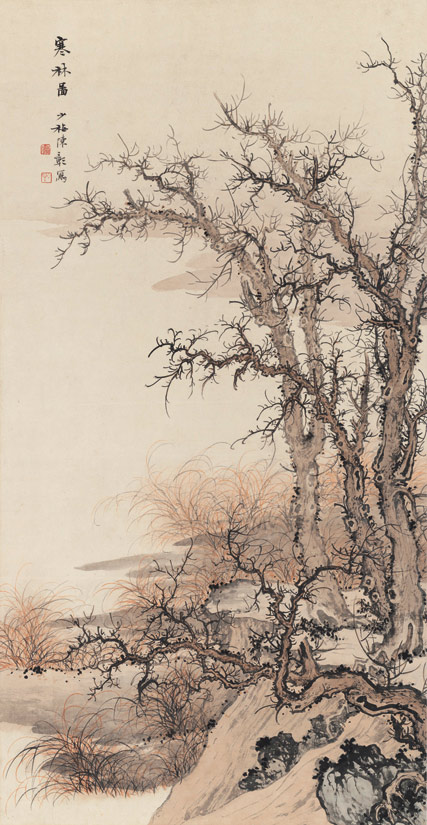

中國(guó)書畫網(wǎng) > 近現(xiàn)代書畫 > 山 水 > 陳少梅 寒林圖

陳少梅 寒林圖

來(lái)源:未知 作者:admin

-陳少梅-寒林圖

陳少梅,一九零九年出生于湖南衡山的一個(gè)書香門第,故其印語(yǔ)曰:"家在洞庭衡岳間"。他的父親陳嘉言,字梅生,為光緒年間進(jìn)士,曾任翰林院編修、福建漳州知府,也曾在湖南主持過(guò)有名的船山學(xué)社,思想比較開朗。嘉言先生工詩(shī)文,擅書法,少梅自幼即在父親的督導(dǎo)下賦詩(shī)、習(xí)字,受到了傳統(tǒng)文化的熏陶。

但是他更酷愛(ài)丹青,十六歲時(shí)參加了北平的湖社畫會(huì),故又號(hào)升湖。據(jù)說(shuō),當(dāng)時(shí)他是湖社畫會(huì)最年輕的一位成員,也是學(xué)習(xí)最刻苦者之一。當(dāng)年舊京聚集了一大批中國(guó)畫家,許多亦富,臨習(xí)數(shù)遍之后,再準(zhǔn)時(shí)歸還畫主。經(jīng)幾年磨礪,聰穎加勤奮,使他具備了比較堅(jiān)實(shí)的傳統(tǒng)山水、人物畫收藏,陳少梅是借私人收藏臨摹起家的。他每借得一件名作來(lái),便如獲至寶,躬身燭光之下,徹夜臨摹功底;在二十歲左右已于畫壇嶄露頭角。

一九三零年,當(dāng)他二十一歲時(shí),作品就參加了比利時(shí)國(guó)際博覽會(huì),并獲美術(shù)銀版獎(jiǎng)。此時(shí),陳家家境日衰,他不得不以賣畫為主。

他由北京轉(zhuǎn)赴天津,主持湖社畫會(huì)天津分會(huì),從事繪畫創(chuàng)作,兼事授徒,并于京、津、滬舉辦畫展,成為當(dāng)時(shí)很有影響的一位早熟的畫家。啟功先生說(shuō):"我比少梅先生雖僅小兩歲,但學(xué)畫時(shí)望先生的作品,已如前輩名家,可見(jiàn)他成就之早。"據(jù)吳云心先生回憶,"日軍侵占天津時(shí),陳少梅居達(dá)文里,志畫為主,不求聞達(dá)。"當(dāng)時(shí)的老畫家趙松聲在天津畫壇很有聲譽(yù),為同道所尊重。趙畫黃鶴山樵一派,造詣很深,與陳少梅所宗不同,而對(duì)陳卻推崇備至,欣然自居陳下。陳則謙虛坦率,從不自炫其能,一無(wú)傲氣,更無(wú)俗氣。中華人民共和國(guó)成立后,他曾任中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)天津分會(huì)主席,積極努力于新美術(shù)事業(yè),煥發(fā)了新的創(chuàng)作激情。

一九五三年底,他由天津回到北京,不幸于次年九月因患腦溢血病逝,惜享年僅四十五歲。

短暫的一生,大部分時(shí)間生活于本世紀(jì)上半葉。新文化運(yùn)動(dòng)的思潮雖然對(duì)中國(guó)畫壇也發(fā)起過(guò)沖擊,出現(xiàn)了齊白石、黃賓虹、徐悲鴻、林風(fēng)眠、高劍父、潘天壽、傅抱石等一批從不同角度進(jìn)行革新的藝術(shù)家,但大部分中國(guó)畫家特別是山水畫家還在繼續(xù)沿著"四王"的路子蹣跚,顯然已遠(yuǎn)遠(yuǎn)背離了師造化的優(yōu)良傳統(tǒng),舍本求末,如無(wú)源之水,沒(méi)辦法失去了自己的生機(jī)。年輕的陳少梅部分地看出了這種山窮水盡的困境,他感到必須找到一條新途,才能挽救中國(guó)畫的頹勢(shì)。當(dāng)然,由于藝術(shù)思想和社會(huì)生活的局限,他沒(méi)有找到最根本的藝術(shù)源泉,也沒(méi)有能夠從西洋畫藝術(shù)中汲取可借鑒之處。但他從被貶斥的所謂"北宗"的藝術(shù)中,發(fā)現(xiàn)了特異的藝術(shù)語(yǔ)言,找到了與自己相近的藝術(shù)個(gè)性,并希圖從這里找到一個(gè)突破口。于是,他首先從郭熙,然后從馬遠(yuǎn)、夏圭,一起到仇黃、唐寅、吳偉等人的繪畫入手,仿佛在混沌中找到了一線光明,在當(dāng)時(shí),就這一點(diǎn)來(lái)講也是頗為不易的。

陳少梅早期作品,尚能見(jiàn)到三十年代所畫的部分山水和仕女。山水還處在仿古階段,如仿郭熙《松溪泛棹圖》,完全掌握了郭的繪畫特點(diǎn)和筆墨技法, 陳少梅《二十四孝》

陳少梅《二十四孝》

"郭熙山水,其山聳拔盤回,水源高遠(yuǎn),多鬼面石、亂云皴、鷹爪樹,松葉攢針,雜葉夾筆",及以弧形線條勾勒山石輪廓等等特點(diǎn),在一段時(shí)間里一直影響著他的畫風(fēng)。有時(shí),他又將郭熙的鷹爪樹、山石筆法與馬、夏的斧劈皴揉于一紙(如一九三三年的《雪景山水》)。有時(shí)以郭熙的筆致與青綠重彩相結(jié)合(如《江畔山居》),這都可以看出他的變通和融合過(guò)程。現(xiàn)在所能見(jiàn)到的幾幅早期人物畫,多為仕女、高士,受仇英、唐寅影響較多,畫風(fēng)柔秀淡雅。他常將人物置于山水、園林之中,既增加了情趣,也發(fā)揮了他擅畫山石竹木的特長(zhǎng)。三十年代的陳少梅,主要是從"北宗"傳統(tǒng)藝術(shù)中汲取營(yíng)養(yǎng)的階段,還沒(méi)有形成自己的藝術(shù)藝術(shù)個(gè)性。

進(jìn)入四十年代,由于賣畫生活的影響,他的選材仍然限于山水和歷史人物,但是畫風(fēng)有了新的變化,藝術(shù)技巧也益臻成熟。山水已漸漸脫去郭熙的痕跡,更傾向于馬、夏和浙派畫風(fēng)。人物工如仇英,放 陳少梅畫作

近吳偉,無(wú)不精能。因其山水必有人物點(diǎn)綴,人物畫必有山水環(huán)襯,所以,他能在山水與人物的結(jié)合中把各種不同的表現(xiàn)方法冶為一爐,并根據(jù)題材和情感的要求,創(chuàng)造了謹(jǐn)細(xì)、清秀、粗放等不同的藝術(shù)面貌,顯示了他的藝術(shù)才華。

謹(jǐn)細(xì)者,以《西園雅集圖》和《桃花源》為代表。《西園雅集圖》作于一九四五年,是一件大幅工筆山水人物畫,描寫北宋時(shí)畫家兼文人的蘇東坡、李公麟、米芾等人在王詵家聚會(huì)的情景。當(dāng)年,李公麟即繪有《西園雅集圖》,但沒(méi)有流傳下來(lái),后來(lái)南枕頭畫家馬遠(yuǎn)也畫過(guò)一件同名長(zhǎng)卷。他沒(méi)有把這一故事局限于王詵的家園,而將那些賦詩(shī)、作畫、彈琴、題壁、問(wèn)道的文人置于近乎大自然的環(huán)境里,以襯托文人志在山林的情趣。就形式而言,他以鳥瞰的構(gòu)圖為文人畫家們提供了可游的深遠(yuǎn)空間,并將仇英秀雅纖麗的筆法與夏圭勁爽剛健的小斧劈皴交互使用,整體淡彩中局部輔以重彩,形成了一種秀逸而不媚弱、清勁而不霸悍的格調(diào)。

與《西園雅集圖》同年所作的扇面《桃花源》,是據(jù)陶淵明的《桃花源記》而作,他在區(qū)區(qū)小扇之上,同樣以鳥瞰視法展現(xiàn)了廣闊的空間,仔細(xì)把玩,右下角巖下溪中泊一葉漁舟,往左往上便是橫互在桃花源頭與那世外村舍上的人物,顯然就是文中的那位漁人,他剛剛穿過(guò)巖隙正執(zhí)著地前行。扇面上部深遠(yuǎn)處即是那"土地平曠,阡陌交通,雞犬相聞"的理想境界了。讀此畫,如身臨其境,也仿佛隨同那漁人一起棄舟登岸,穿林過(guò)山,奔向那無(wú)紛亂之爭(zhēng)的世外桃源,心境亦會(huì)為之"豁然開朗"。睹此,我們不能不佩服畫家構(gòu)思和布局之巧,竟那樣貼切地將語(yǔ)言藝術(shù)轉(zhuǎn)換成了視覺(jué)形象,那樣自然地體現(xiàn)了中國(guó)山水畫可居、可游的審美特點(diǎn),并那樣巧妙地通過(guò)畫面或緊或疏的安排,不僅與漁人也與觀眾由驚異而豁然的心理取得了共鳴。另外,我想,當(dāng)時(shí),在日寇鐵蹄下的一位畫家,選取這樣的畫材不是沒(méi)有想法的。它很可能借此說(shuō)明身隱囹圄而找不到出路的知識(shí)分子,希望人民能過(guò)上桃花源般的安靜生活,從面臨的戰(zhàn)亂中得到解脫,它反映了畫家這一善良愿望。《桃花源》雖然只是件很小的扇面,但從創(chuàng)作態(tài)度和構(gòu)思技巧來(lái)說(shuō),足可稱為陳少梅的一件精品。一九四七年,他再度以此為題,作《桃花源詩(shī)意長(zhǎng)卷》,在另一種章法里把我們帶入了那詩(shī)的境界,不僅章法更加奇異,語(yǔ)言更加熟練,他那借古喻今的藝術(shù)思維方式也進(jìn)一步趨于高妙,"想得耕田并鑿井,依然淳樸太平民"的人生理想是益加深沉了。

四十年代,陳少梅還創(chuàng)作了一批格調(diào)清秀的人物畫作品,《采菱圖》、《蘆汀漁女》即屬此例。《采菱圖》作于一九四一年,表現(xiàn)了一位水鄉(xiāng)婦女駕舟采菱的情景。中部畫一株枝條秀美拂垂水面的秋柳,右下、左上蘆草坡角映襯,加以水墨淡彩,交織出一首采菱的清歌。右上題七律一首:"苕溪秋高水初落,菱花已老菱生角。紅衣綠髻誰(shuí)家娘,小艇如棱不停泊。月落青山起暮煙。湖海十里鏡中天。清歌一曲循歸路,不似耶溪唱采蓮。"此畫以秋景點(diǎn)綴,仿佛籠罩著一股淡淡的哀愁,在一定程度上表現(xiàn)了作者對(duì)人民生活的關(guān)切。就其山水技法而論,由于題材和情思的特殊性,處理得比較柔秀,它們雖然都有馬、夏和浙派山水畫家關(guān)于處理的墨色韻律,常常在州頭、坡角形成墨色濃度的焦點(diǎn)等特色。然而又不似前人那樣剛硬乃至霸悍,這是經(jīng)過(guò)作者的個(gè)性消化過(guò)的藝術(shù)語(yǔ)言。

四十年代的作品,還有一種較為粗放的意筆,這顯然是他在筆墨成熟以后放筆直干 陳少梅畫作

人物如《東方朔》、《達(dá)摩》等筆法率簡(jiǎn),有吳偉、張路遺風(fēng),與他所畫仕女迥然不同;兼及山水、人物者,如《風(fēng)雨歸舟》(一九四一年,又稱《江風(fēng)海雨》),得益于古代浙派大家健拔勁銳之力,其技巧絕不在古人之下,他在題記中說(shuō):"郁郁勃勃覺(jué)江風(fēng)海雨瑟瑟生指腕也",并非虛語(yǔ)。更加簡(jiǎn)煉些的《秋山賞云》(又稱《琴罷賞秋》),人物視線投于飄渺空際,盡得畫外之畫、詩(shī)外之詩(shī)的余韻,均可見(jiàn)其一番超俗之心。直到五十年代初,這種清逸心境仍有表現(xiàn),如《觀瀑圖》,石用大斧劈皴,蒼勁潑辣,松用中鋒筆,勁如屈鐵,水紋則流動(dòng)似狂草,觀畫如聞瀑泄浪激松鳴之聲,在此自然之仙李白呢,還是詞人蘇軾呢?如果我們廣義地認(rèn)識(shí)"畫如其人",那么,藝術(shù)家對(duì)于某種形式風(fēng)格的偏愛(ài),也無(wú)不透析出他的氣質(zhì)和精神面貌。由此,也可以說(shuō),這種粗放的意筆,流暢的氣韻也體現(xiàn)了青壯年時(shí)代的陳少梅在那污濁的社會(huì)氛圍中,對(duì)于生命力的渴求。

在吳派藝術(shù)走向下坡路的情況下,陳少梅傳浙派薪火,對(duì)于繼承和發(fā)展浙派藝術(shù)是有意義的,同時(shí)也體現(xiàn)了欣賞趣味的一種除舊更新的規(guī)律,他當(dāng)時(shí)的局限是還沒(méi)有最終跳脫傳統(tǒng)的范疇,找到一個(gè)全新的自我。誠(chéng)然,藝術(shù)的欣賞有傳統(tǒng)的繼承性,如同京劇的傳統(tǒng)劇目一樣,山水、花鳥、古裝人物等傳統(tǒng)藝術(shù)樣式也會(huì)世世代代傳下去,并對(duì)后代提供它的藝術(shù)價(jià)值,借古人之形言今人之意也仍然是一條藝術(shù)思路,但它畢竟應(yīng)該隨著時(shí)代的發(fā)展和生活的變化相應(yīng)地發(fā)生變革,因?yàn)樗囆g(shù)最根本的生命力在于它是否植根于現(xiàn)實(shí)生活,是否把握了時(shí)代脈搏,反映了時(shí)代精神。這個(gè)命題,陳少梅如同一大批從舊中國(guó)走過(guò)來(lái)的畫家一樣,在中華人民共和國(guó)成立之后才真正踏上這一新的探索途程。

十年代初,陳少梅曾游京郊各地,在此期間產(chǎn)生了一批新作,從意境、筆墨、章法來(lái)看已脫去古人成法,逐漸化成了自己以細(xì)密秀雅為主調(diào)的藝術(shù)語(yǔ)言,有的以完全嶄新的面目表現(xiàn)了現(xiàn)代生活。如《江南春》,作于一九五三年,為細(xì)筆青綠山水,近景是蓮葉初露的水塘,高遠(yuǎn)處是蔥翠的春山,中景綠柳掩映著農(nóng)田、村舍,點(diǎn)以插秧的農(nóng)民,一前一后往田中送飯的小姑娘和老奶奶。這是一幅比較完美的新農(nóng)村風(fēng)景畫,此畫大量地運(yùn)用了小而密的苔點(diǎn),謹(jǐn)細(xì)秀麗,新穎可觀。《小姑山》亦為一九五三年所作,這是一幅很可愛(ài)的寫生畫。畫中圓如樵髻的小姑山屹立江心,半山有小姑廟,山頂有梳妝亭,右有彭郎磯與之呼應(yīng),仿佛他在作畫時(shí)腦際始終縈回著民間關(guān)于小姑與彭郎的傳說(shuō)。他用墨赭細(xì)筆勾皴山石,以花青細(xì)筆密點(diǎn)叢樹,山石盡以赭石染出,畫法新穎,畫風(fēng)明凈雅致,極富裝飾趣味。這些藝術(shù)處理手法,和四十年代的作品有一定的聯(lián)系,但整個(gè)情調(diào)卻比《西園雅集圖》和《桃花源詩(shī)意長(zhǎng)卷》更親切溫馨,因?yàn)樗鼇?lái)自作者自己的生活感受,來(lái)自作者自己對(duì)美的發(fā)現(xiàn),是他自己獨(dú)到的藝術(shù)符號(hào)。

由于新生活的啟發(fā),陳少梅的人物畫也發(fā)生了根本的變化。在三、四十年代,他主要畫仕女、文人學(xué)士和神話人物,惟有一九四八年所作之《賣餅兒》等少數(shù)作品為現(xiàn)實(shí)中人物,并題以"北風(fēng)吹衣射我餅,不憂衣單憂餅冷"的詩(shī)句,這令人心酸的賣餅兒題句道出了貧苦人民的心境。五十年代,他除致力于山水畫的創(chuàng)新以外,也開始了現(xiàn)實(shí)人物畫的探索,創(chuàng)作態(tài)度非常認(rèn)真。如《浴牛圖》,表現(xiàn)了翻身后的農(nóng)民對(duì)牛的惜愛(ài)之情。圖中牽牛的農(nóng)民的背影和牛都畫得自然生動(dòng),認(rèn)真嚴(yán)密。畫面右上角垂下的那一組柳絲,穿插巧妙,筆法干凈利落,既點(diǎn)出了初春的季節(jié),又從形式美的角度使此圖大為增色。由此我想起了畫家夫人馮忠蓮所說(shuō)的一件事,她說(shuō):"陳先生口袋里經(jīng)常揣一個(gè)小速寫本,發(fā)現(xiàn)了好看的樹,就用鉛筆把它勾下來(lái)。如果和他一塊出門,他常常走著走著就不走了,準(zhǔn)是前面又發(fā)現(xiàn)了入畫的事物。"我想,這組絕妙的柳條,不僅因?yàn)楫嫾叶闷矫鏄?gòu)成的規(guī)律,更重要的是因?yàn)樗从诖笞匀弧?/p>

陳少梅上承馬、夏、郭熙、浙派戴進(jìn)、吳偉衣缽,兼師周臣、唐寅、仇英,一生轉(zhuǎn)益多師,能工能簡(jiǎn),水墨與重彩并長(zhǎng),山水、人物、花卉和書法均有一定造詣,為發(fā)揮個(gè)人的創(chuàng)造性奠定了寬厚的基礎(chǔ)。同時(shí)我認(rèn)為,馬、夏也好,浙派也好,他們的表現(xiàn)技法更接近于現(xiàn)實(shí)生活,筆墨的造型意義多于筆墨的書法趣味,陳少梅由此轉(zhuǎn)入表現(xiàn)當(dāng)代生活無(wú)疑是較為便當(dāng)?shù)摹K刂约哼x定的路子誠(chéng)摯地探索著,終于把那幾欲斷絕的薪火重新點(diǎn)燃起來(lái),形成了自己寓柔于陽(yáng)剛的清勁畫風(fēng),于藝壇獨(dú)樹一幟。陳少梅辭世已四十余年,畫界無(wú)不為他英年早逝而惋惜。如果天公識(shí)人,假其高壽,這位具有深厚的傳統(tǒng)基礎(chǔ)又找到了藝術(shù)新途正在向著新的高峰攀登的丹青妙手,必將對(duì)中國(guó)藝壇有更大的貢獻(xiàn)。

陳少梅在繼承傳統(tǒng)方面是集大成者,他心懷虔誠(chéng)地對(duì)待所有優(yōu)秀繪畫傳統(tǒng),以北宗為體,以南宗為用,以北宗蓄其勢(shì),以南宗添其韻,博采眾長(zhǎng),擅長(zhǎng)山水、人物、走獸,工寫兼長(zhǎng),傳統(tǒng)功力深厚。他的山水畫和人物畫成就都非常高,在藝術(shù)上繼承了郭熙、李唐、劉松年、馬遠(yuǎn)、夏圭、唐寅、仇英等人的繪畫風(fēng)格,豪放處有戴進(jìn)、吳偉之風(fēng),但無(wú)粗糙的習(xí)氣,精細(xì)處與周臣、唐寅相近,筆墨瀟灑而不失法度,藝術(shù)面貌淵穆清華,洋溢著和諧的節(jié)奏與優(yōu)雅的韻律,形成了自己清逸淡雅、寓柔秀于陽(yáng)剛的清勁畫風(fēng),于藝壇獨(dú)樹一幟。尤其是他的人物畫更為人所推重,張大千先生曾稱贊陳少梅的人物畫"衣紋有宋人風(fēng)格"。