一開卷如寶劍出匣----《搜盡奇峰打草稿圖》

來源:中國書畫網 作者:三少奶奶

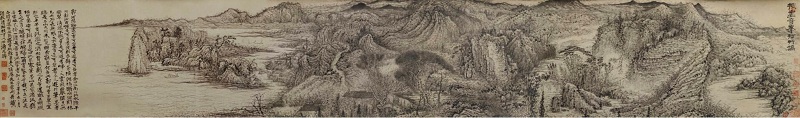

《搜盡奇峰打草稿圖》,清代/1691年,石濤,紙本設色,手卷,縱42.8厘米,橫285.5厘米,北京故宮博物院藏

康熙三十年(1691年),石濤自北京南歸前,創作了杰作《搜盡奇峰打草稿圖》卷,根據題跋可知,石濤此畫深有用意。除了表現他的創作思想和藝術主張之外,更重要的是抒發了他胸中的不平之氣。因此畫中以水墨淋漓,苔點繁密,老筆縱橫的畫法一氣呵成地繪制了這幅高頭大卷。正如卷后潘季彤跋中說的“一開卷如寶劍出匣”,寒氣襲人,光芒四射,“令觀者為心驚魄動”。作者以細筆層層勾皴,由淡而濃反復渲染,尤其是苔點的運用,經由干、濕、濃、淡,反復疊加,如同雨借風勢,磅礴細密,自然山川的豪放郁勃之勢,淋漓盡致地立在紙上。

《搜盡奇峰打草稿圖》局部,清代/1691年,石濤,紙本設色,手卷,縱42.8厘米,橫285.5厘米

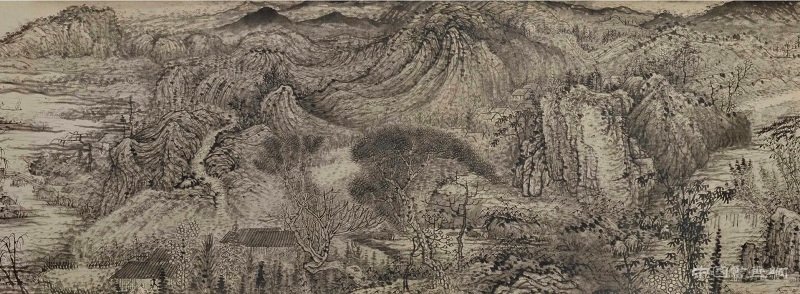

《搜盡奇峰打草稿圖》局部,清代/1691年,石濤,紙本設色,手卷,縱42.8厘米,橫285.5厘米

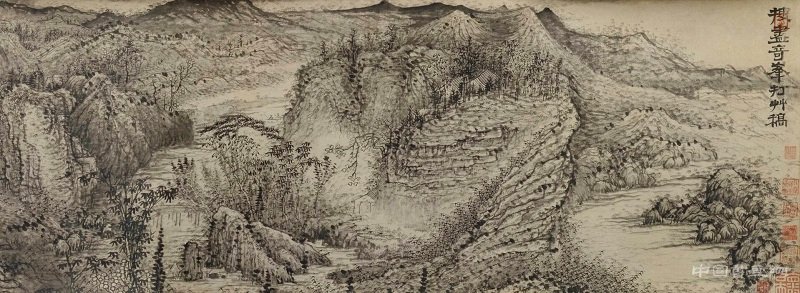

《搜盡奇峰打草稿圖》局部,清代/1691年,石濤,紙本設色,手卷,縱42.8厘米,橫285.5厘米

《搜盡奇峰打草稿圖》圖中有一段對長城的描繪,這不僅是長城圖像首次在山水畫中出現,同時,也印證了此畫的寫實性以及作者所提倡的師法造化“搜盡奇峰打草稿”的美學觀。該畫在表現上,于奇險中見雄渾,嚴謹處寓虛空。雖看似筆墨豪放,皴擦點染盡在無意,而在整體上卻把握了峰巒層次,云氣走向及林木隱現的神韻。特別是,它的構圖雖然充塞滿紙,卻絲毫不失疏朗空靈,這的確是只有搜盡奇峰才能煉就出的本領。整幅畫面顯得蒼莽凝重,深得元人意趣。盡管他在卷后自謂“不立一法,是吾宗也”,其實還是脫不開傳統技法。

《搜盡奇峰打草稿圖》中石壁險峰,奇巒怪石,古木飛瀑,長城如巨龍蜿蜒盤桓于山巔峽谷之中。山中小道崎嶇險峻,曲盡其態,這是他北游中所見風景。全畫筆墨縱橫飛舞,繁皴密點,氣勢磅礡,畫中特別突出的是苔點,盡管石濤的山水畫幾乎都有苔點,但這幅滿山上下點滿苔點,且以濃點、枯點為主,滿紙皆是點子世界,正如他在一幅畫中題跋云:“古人寫樹葉苔色,有淡墨濃墨,成分字、個字、介字、品字、△字,以至攢三聚五桐葉、細葉、柏葉、楮葉、柳葉等,垂頭、斜頭諸葉,以形容樹木山色風神態度。吾則不然。有反正陰陽襯貼點,有夾水夾墨一氣混雜點,有含苞藻絲、纓絡、連索點,有空空闊闊乾燥沒味點,有墨無墨飛白如煙點,有焦墨似漆邋遢透明點。更有雨點,未肯向學人道破:有沒天沒地當頭劈面點,有千巖萬壑明凈無一點。噫,法無定相,氣概成章耳。”但仔細體察,在密不通風的淋漓筆墨中,依然有著類如書法藝術中所講求的疏能走馬的空間,體現著畫家的藝術匠心與高超的筆墨運用,使人耳目一新。卷末有一段長題,其中說到:“道眼未明,縱橫習氣安可辯焉?自之曰:此某家筆墨,此某家法派,猶盲人之示盲人,丑婦之評丑婦爾。監賞云乎哉!”在這里,石濤對脫離客觀生活的盲目創造提出了尖銳的批評,也闡明了自己“搜盡奇峰打草稿” 的藝術觀點。

《搜盡奇峰打草稿圖》局部,清代/1691年,石濤,紙本設色,手卷,縱42.8厘米,橫285.5厘米

《搜盡奇峰打草稿圖》畫卷迎首處,石濤自題:“搜盡奇峰打草稿”,鈐“老濤”。畫尾的空白處,有石濤于畫興之余所題寫的長篇畫論:“郭河陽論畫,山有可望者、可游者、可居者。余曰:江南江北,水陸平川,新沙古岸,是可居者。淺則赤壁蒼橫,湖橋斷岸,深則林巒翠滴,瀑水懸爭,是可游者。峰峰入云,飛巖墮日,山無凡土,石長無根,木不妄有,是可望者。今之游于筆墨者,總是名山大川未覽,幽巖獨屋何居?出郭何曾百里入室,那容半年交泛濫之酒杯,貨簇新之古董,道眼未明,縱橫習氣安可辯焉?自之曰:此某家筆墨,此某家法派,猶盲人之示盲人、丑婦之評丑婦爾,賞鑒云乎哉。不立一法,是吾宗也,不舍一法,是吾旨也,學者知之乎。時辛未二月,余將南還客且憨齋,宮紙余案,主人慎庵先生索畫并識請教,清湘枝下人石濤元濟。”鈐“苦瓜和尚”、“冰雪悟前身”、“石濤”。后隔水及尾紙,有墨香堂、陳奕禧、徐云、葉河音布等家題詩和題記。全幅鈐鑒藏印數十方。