何香凝書

何香凝,是國民黨領袖廖仲愷的革命伴侶,無產階級革命家廖承志的母親。何香凝是中國民主革命的先驅,著名的國民黨左派,民革主要創始人之一,婦女運動的領袖,畫壇杰出的美術家。她早年追隨孫中山,是同盟會的第一位女會員;她堅持孫中山的三大政策,真誠地同中國共產黨合作;她發動婦女參加革命,為國內革命戰爭、抗日戰爭做出了卓越貢獻;她把藝術創作與革命活動緊密聯系,她的作品中充滿斗爭激情、浩然正氣。

何香凝(1878.6.27-1972.9.11)號雙清樓主,原名瑞諫,又名諫,廣東南海(今廣州市芳村區)人。1897年與廖仲愷結婚。1903年夏東渡日本求學。9月與廖一起結識并多次拜訪孫中山,決心獻身民主革命,并受孫中山之托積極在留學生中進行活動。

1908年8月經孫和黎仲實介紹,加入中國同盟會。此后數年,在東京目白女子大學及本鄉女子美術學校學習,同時承擔收發孫函件等后勤工作,并為孫領導的起義設計繪制過軍旗等圖案。其在東京寓所成為孫及同盟會骨干會員經常聚會的地方。黃花崗起義前夕回到廣東。

辛亥革命失敗后與廖仲愷一直追隨孫左右,進行討袁與護法斗爭。陳炯明叛亂時極為關心孫夫婦的安危,并全力營救廖脫險。隨后,大力支持孫改組國民黨,與廖一道成為孫中山聯俄、聯共、扶助農工三大政策的忠實擁護者和執行者。1924年8月擔任國民黨中央婦女部長后,積極開展婦女運動。1925年孫中山在北京病危時入京侍疾,是孫中山臨終遺囑的簽證人之一。孫中山和廖仲愷相繼去世后,繼承他們的遺志,維護三大政策,努力推進國民革命運動。1926年1月當選為國民黨“二大”中央執行委員。后代理婦女部長職,積極支持北伐戰爭。1927年“四一二”反革命政變后,與宋慶齡、毛澤東等通電討伐蔣介石。

1929年憤然與蔣介石決絕,后出國旅居歐洲。九一八事變后回國從事抗日救亡斗爭,任全國各界救國聯合會常務委員等職。期間曾變賣書畫為十九路軍抗戰募集物品,并同宋慶齡一起籌劃救濟工作,創辦了傷病醫院。1946年參加發起成立中國國民黨民主促進會的籌備工作。1948年1月與李濟深等在香港創建中國國民黨革命委員會,任中央常務委員。中華人民共和國成立后任中央人民政府委員、華僑事務委員會主任委員、全國政協副主席、全國人民代表大會常務委員會副委員長、全國婦聯名譽主席、中國國民黨革命委員會主席等職。1972年9月1日在北京逝世。著作編為《雙清文集》上下卷。

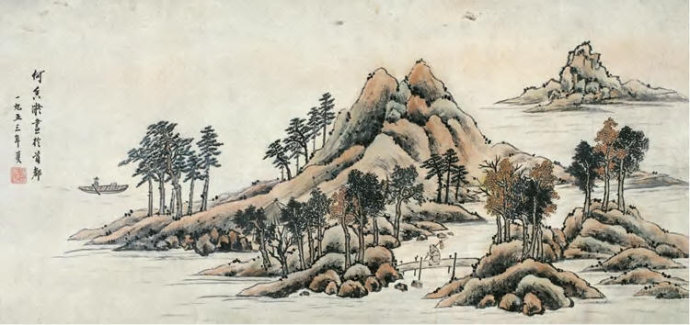

何香凝于1911年畢業于女子美術大學。她與丈夫廖仲愷一起來日留學,在女子美術大學習日本畫,后追隨孫中山參加辛亥革命。為革命的需要繪制和刺繡軍旗、符號、告示和軍用票圖案等。辛亥革命后在廣州受嶺南派影響,作水墨山水畫。1925年以后,為革命奔波斗爭,一段時間無法作畫。

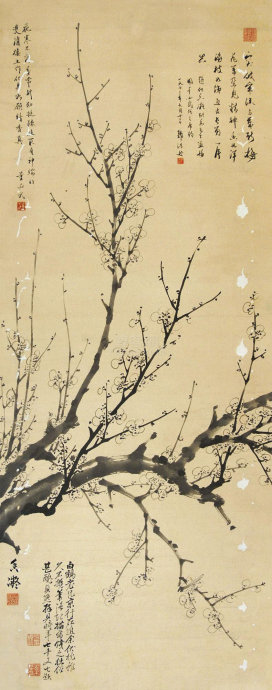

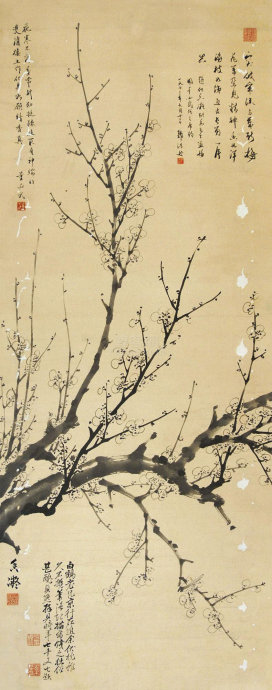

20年代末常畫寒冬不謝的梅菊和百歲長青的松。在上海、香港舉辦畫展。1929年去法國巴黎。九一八事變和一·二八事變以后立即回國,投身抗日救亡運動,與柳亞子、經頤淵、陳樹人等組成“寒之友社”,舉辦義賣展覽,慰問前線抗日將士。1938年以后,遷居香港,支持宋慶齡建立的中國保衛大同盟,向海外華僑宣傳抗戰,并為八路軍、新四軍募捐籌款。這時期所作多為松梅菊,偶作山水,大都贈送或出售給華僑。

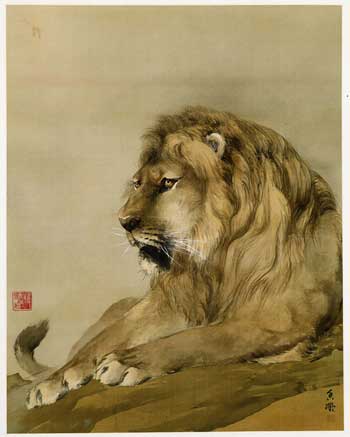

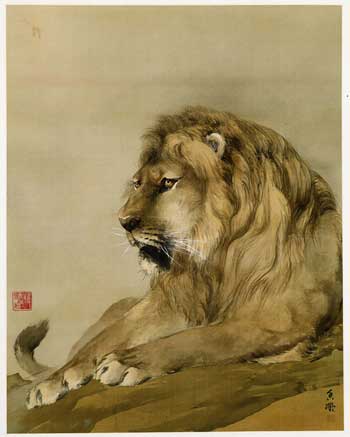

香港淪陷后到桂林,以賣畫為生。光復后重回香港。1949年以后歷任中央人民政府委員、華僑事務委員會主任、中國美術家協會主席等職務。作為中國革命的元老級人物,何香凝一直沒有放下畫筆,早期作品有濃厚的日本畫風格,她以梅花和老虎為題材的繪畫作品享譽海內外。她擅作花鳥,偶作山水,筆致圓渾細膩,色彩古艷雅逸,意態生動。擅長中國畫。作品有《獅》、《梅花》、《高松圖》、《山水》等。

何香凝美術館,中國第一個以個人名字命名的國家級美術館,也是繼中國美術館之后的第二個國家現代博物館。何香凝美術館以收藏、陳列、研究何香凝書畫作品為主,亦將關注相關的美術家并對美術史料加以整理、保存,并組織海內外高品位的美術展覽與精品典藏,通過對現代美術的學術究及美術教育的推廣等,弘揚中華文化傳統,促進我國社會主義精神文明及中國美術界與海外的文化藝術交流。何香凝美術館建筑面積5000余平方米,一九九五年五月十三日,何香凝美術館經中央批準興建;一九九六年三月一日動工,一九九七年四月建成,四月十八日正式開館。其建筑設計力求體現何香凝女士一生的品格和莊重、實效、適度的原則。何香凝美術館坐落在中國改革開放的窗口城市-深圳華僑城,毗鄰馳名中外的三大文化旅游景區“錦繡中華”、“中國民俗文化村”、“世界之窗”,和民俗文化村西門入口緊相連。何香凝美術館為藝術家和藝術觀眾、鑒賞家、收藏家提供全方位的服務,與華僑城文化旅游景區一流環境相融合。以舒適、典雅的環境氛圍,鼓勵人們問津藝術、座談作品、聆聽講座、參與創作;注重藝術家個人的藝術表達,搭建海內外美術界與廣大觀眾之間的橋梁,使藝術家、藝術作品和藝術欣賞者之間融為一體,從真正意義上推動中國美術事業的大發展、大繁榮。