中國書畫網(wǎng) > 近現(xiàn)代書畫 > 四叔周季木(下)

四叔周季木(下)

來源:中國書畫網(wǎng) 作者:周景良

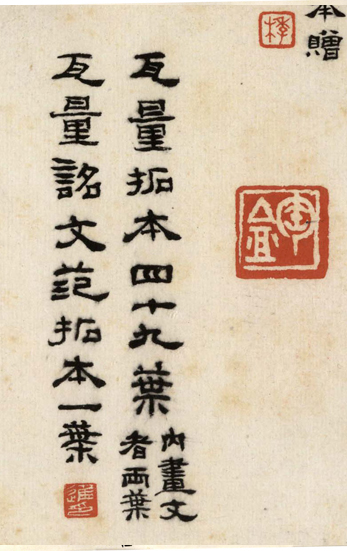

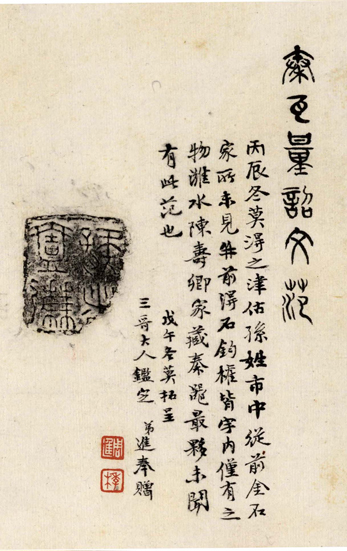

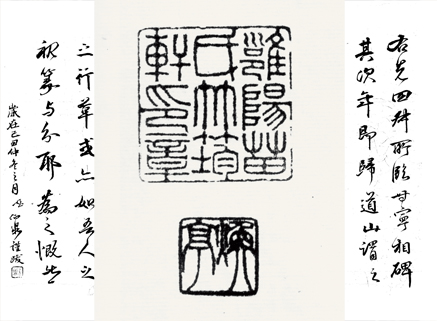

周季木在圖11-1中題字部分-2

我十多歲時所注意、關(guān)心的是幾個大碑。如《小子碑》,欣賞其字體之美,自己也曾臨習(xí)。另外我最感興趣的是曹魏的《大將軍曹真碑》。曹真是大人物,《三國演義》中都描寫到他。我感興趣的是,碑文中有多處對諸葛亮的蔑稱,有“蜀賊諸葛亮”、“妖道公”等等,不止一處。看來,京劇中諸葛亮穿八卦道袍不是全無根據(jù)的了。而有一時期的京劇竟把八卦袍改革掉。可惜的是出土后,被人把這些字鑿掉了,只留些痕跡。看來《三國演義》的影響太深了。有少數(shù)初拓本還完整地保留了這些字,曾被印制成字帖。

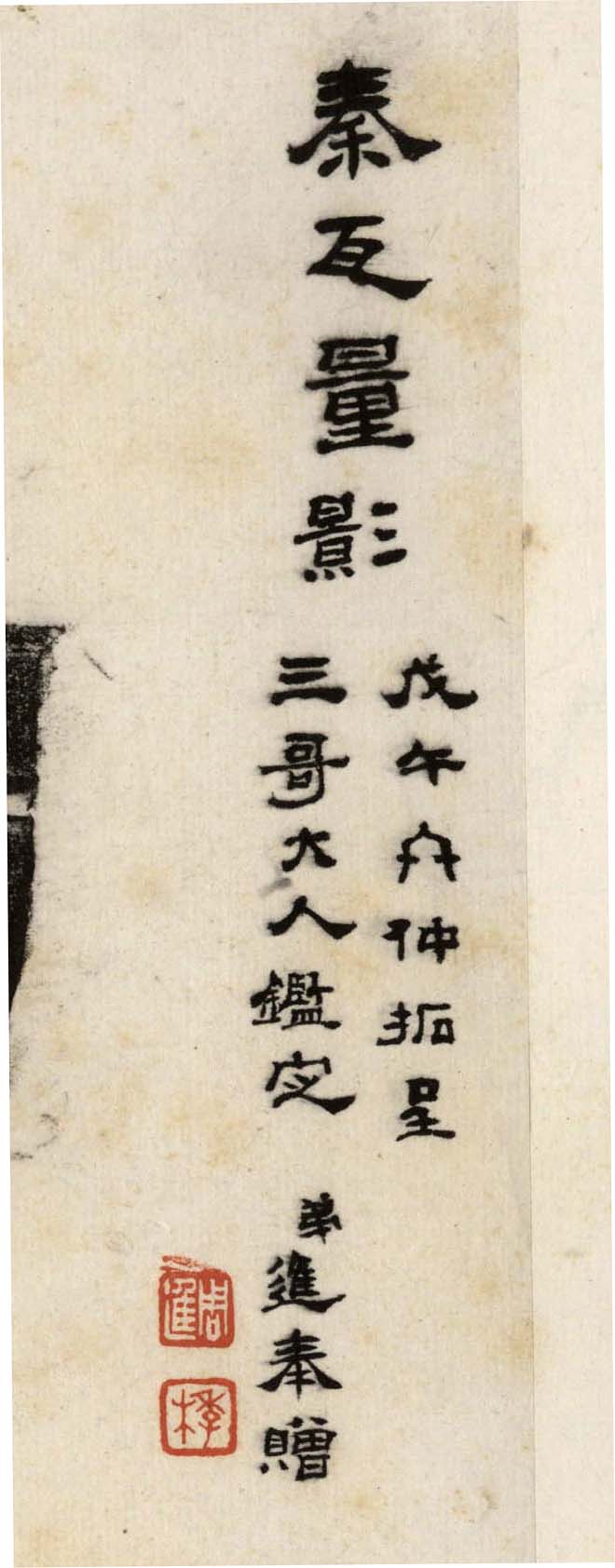

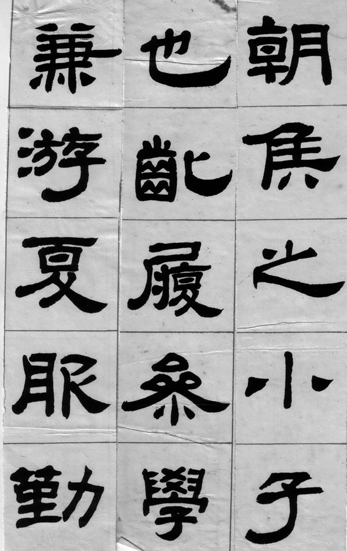

一般推崇四叔書法多推崇他的篆隸,尤其是隸書。自清乾隆嘉慶時鄧石如為篆書、隸書的書寫開辟了新局面,人說“起八代之衰”是有一定道理的。但鄧石如的篆、隸有時有些俗。而四叔寫的篆、隸則古樸雅致,無絲毫俗氣。二兄玨良文章中有一段對鄧石如和季木叔的書法作詳細(xì)對比、分析的文字(香港《收藏家》,1993年第二期,1993年12月出版)。四叔篆隸雖然寫得好,但我覺得他的行楷也頗有不可及之處。如上述題《汪叔民印譜》即是。看似隨意,而處處古拙之風(fēng)出于天然。季木四叔題字雖然多,但大篇、大幅的卻很少。民國十九年(1930年)他臨寫了一幅漢朝的小子碑,是隸書(小子碑石是他收藏的重寶之一)。那是一整幅字。我見到的只是石印件,也是一整張。沒有上款,只題有:“庚午秋中 周進臨朝侯小子碑”。我印象中,這是寫給堂叔周志輔的。而志輔叔又印了石印本。因為,我十一二歲時向父親說我想要一份那石印本時,父親即命家里仆人到堂叔志輔家去要來一份。

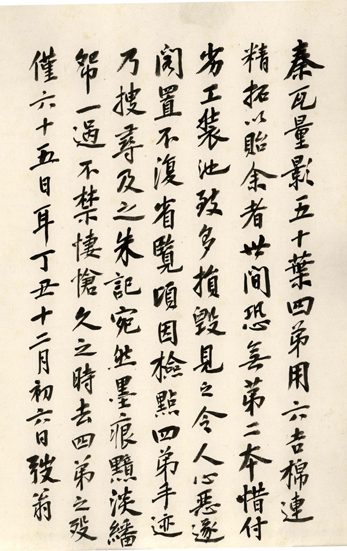

周叔弢題秦瓦量拓片

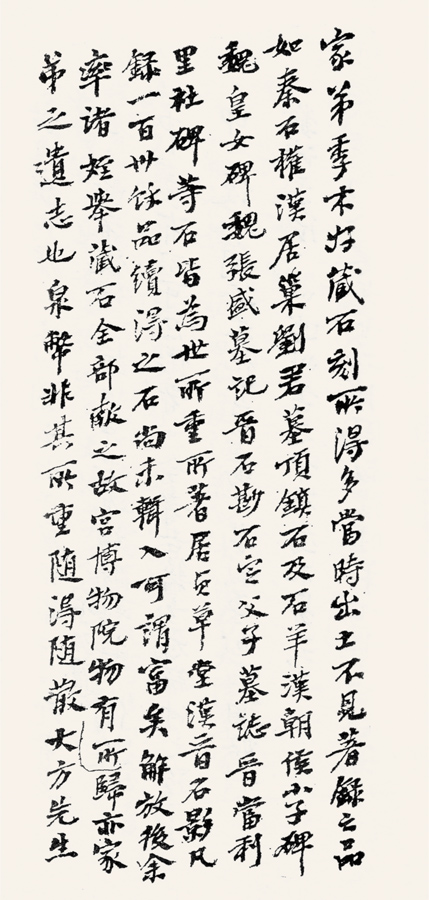

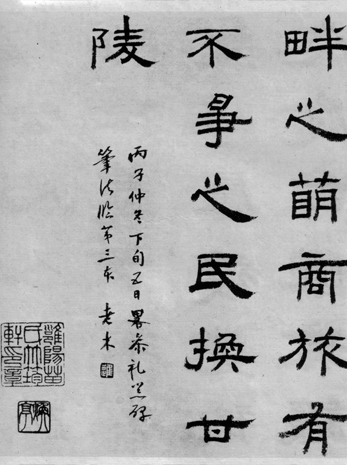

在季木叔去世之后,父親(可能還有四叔的女婿、我表兄孫師白)用珂羅版印行了四叔所臨《漢甘陵相碑》。封面由父親好友勞篤文題簽:“周季木遺墨”。不是整張,是一頁一頁的。題:“丙子(民國二十五年,1936年)仲冬下旬五日,略參《禮器碑》筆法,臨第三本。 老木。”這是他在逝世前一年臨寫的。這第三本已贈送給朋友苗煥亭先生了。而第二本仍在家中,也臨寫得很好。當(dāng)時經(jīng)過比較,覺得第三本發(fā)揮新意更多,遂向苗氏借回拍照、影印。四叔去世時我才九歲,不了解這樣多的情況,是后來聽說的。

這次和在天津的已九十歲的三哥艮良談起此事,他也記得當(dāng)時比較第二本和第三本的事。這次非常高興的是,在書箱中翻到了那第二本。已裱成一個卷子。在末尾,四叔題:“丙子仲冬十五日燈下,季木臨第二本。”而在這末頁紙邊緣,有一行小字:“戊寅六月下旬敬裝卷寶藏。 女 琬 甥 潯 恭志”、“女 琬”和“甥 潯”兩行并排寫。琬良是四叔的長女,孫潯表兄是四叔的外甥和大女婿。卷末還有堂兄周伯鼎(震良)寫的一篇跋。伯鼎大兄上世紀(jì)二三十年代曾住天津,和我家比鄰而居多年,和我父親叔侄關(guān)系甚洽。他是交通大學(xué)電機系畢業(yè),解放后任山東工學(xué)院教授,卻酷愛書法,用功極勤。在天津時,和我父親以及父親好友勞篤文時相討論。以后每次來天津住我家中,必朝夕和父親談?wù)摃ā⑽奈铩K簧非?ldquo;二王”書法,時對用筆加以科學(xué)分析。例如,他認(rèn)為后人學(xué)六朝、隋唐用筆吃力,是和古今毛筆的結(jié)構(gòu)不同有一定關(guān)系。果然,用他所設(shè)計出的毛筆臨寫敦煌的六朝、隋唐卷子,其筆劃就很容易寫出。他晚年專研《淳化閣帖》,認(rèn)為追求二王真意只有從《淳化閣帖》中探索才能得到。一些懂書法的家里人如二兄玨良等,在背后笑他“走火入魔”。自然,這只是覺得從欣賞角度說他有點太鉆牛角尖了。對于他的研究書法之深、用筆能力之強,大家是一致欽服的。他所寫的這篇跋語可能是他狀態(tài)發(fā)揮得比較好的情況了。應(yīng)該說,無論是臨《小子碑》,還是臨《甘陵相碑》,四叔都不是照樣死描,都是有所發(fā)揮、有所改變的。如果把原碑帖的字拿來對比,并不很像。臨《甘陵相碑》第二本其實也很好。所謂第三本好,是指發(fā)揮、創(chuàng)造更成熟、形成一定風(fēng)格。

周季木題字

我不及細(xì)翻閱,據(jù)目錄,書箱中有兩部題為“季木藏印”的拓印的古璽印譜。一函四冊,另一函六冊。看來是兩種不同的版本,而從網(wǎng)上拍賣目錄也看到《季木藏印》有四冊和六冊兩種之別。此外還有一部《魏石經(jīng)室古璽印景》,這是鈐印本。過去印譜大多是鈐印的,鈐印許多部。印刷在當(dāng)時反而花錢多而費事。自然,印刷的不及鈐印的好。書箱中還有民國八年拓印的周季木“集”的《抱樸齋古印譜》。收藏古璽印,也是四叔收藏的一個重要方面。

周叔弢題《陶庵泉拓》-1 副本

關(guān)于四叔收藏古璽印,我說不出什么。我只談一點,即是他的藏印中最好、最美的要數(shù)“君侯之璽”。這印我見到過,印文精美絕倫,放在一個小錦盒中。盒蓋內(nèi)面的白色絲綢上,有四叔以他那古樸精絕的近乎北魏體小楷寫的“君侯之璽”四字,下面是否還有題名等就記不清了。只是那精絕的“君侯之璽”四字,給我的印象太深了。至五、六十年之后的今日,我仍能說出哪筆長、哪筆短,以及大致的結(jié)體、姿態(tài)。這印現(xiàn)在也收藏在天津藝術(shù)博物館。這次我來天津,還去了一次藝術(shù)博物館。它就展在大廳里,可惜展覽布置得不好。一是這一方印被按常規(guī)擺放著,因此印文朝下,參觀者看不見那精美絕倫的印文。若是側(cè)放,則印文、印紐都可看清楚。二是錦盒子沒有展出。布展者可能想,盒子沒有必要展出。一般說來這是當(dāng)然的。然而,周季木的書法本身就是極高的藝術(shù)品,他又是藏家,如果一并展出,則相得益彰,倍增光彩。附帶說一句,四叔收藏,雖不以古璽印為主,但至今網(wǎng)上拍賣仍有四冊本和六冊本《季木藏印》出現(xiàn)。1989年上海書店還印行了《魏石經(jīng)室古璽印景》。看來,他這方面的收藏也仍為世所重。

秦瓦量拓片

石刻是季木四叔集一生精力的地方,他這方面的收藏有突出的地位和特點。解放后,我父親率四叔子女將全部藏石捐贈國家,現(xiàn)收藏在故宮博物院。解放初期,太和殿被全部撤去原有的陳設(shè),改作“偉大祖國的藝術(shù)”展覽。四叔收藏的《小子碑》就立在中間顯要的位置。關(guān)于他的藏石,這里不能詳談,可參考《居貞草堂漢晉石景》柯燕舲先生所寫的序及季木四叔的自序。另外,二兄玨良寫有《收藏家周季木先生》,刊載在香港《收藏家》,1993年第二期,1993年12月出版。在寫此文的過程中,又見到堂侄啟晉所寫《五世書香(三)——今覺庵與居貞草堂》,文中談四叔收藏亦頗詳(《藏書家》第15輯,齊魯書社,2009年1月,15-21頁)。據(jù)四叔在《居貞草堂漢晉石景》自序中說,漢晉刻石世上現(xiàn)存不及七百,其十之八九已為各地地方保存起來,私人所藏不過八十多。私人收藏中,以端方為最富,號稱近千石,而其中漢晉石不過二十有六。而季木叔寫此序時(己巳三月,是在1929年)已得漢晉石一百四十馀石。此后直至季木叔去世為止之八年間所得,尚未計入。據(jù)柯燕舲先生序言說,端方所藏漢晉石刻中之精品如食齋詞園刻石、楊叔恭殘碑、議郎殘碑、封墓刻石、西鄉(xiāng)侯兄殘碑、曹真殘碑、楊陽神道碑等,都已歸季木叔處;而由季木叔所發(fā)現(xiàn)、鑒定、收藏的精品又有魏皇女殘碑、魏石經(jīng)殘石、晉石尠及石定墓志、晉當(dāng)里社殘碑等。所以,以私人收藏漢晉石刻而言,季木叔的收藏可謂空前絕后了。

周季木臨小子碑

季木四叔身后留下的,除漢、魏、晉刻石外,還有陶片數(shù)千片,也是很可觀的。這批陶片由我父親和孫師白表兄捐贈給北京大學(xué)了。當(dāng)時是北京大學(xué)五十周年校慶,1948年12月。北京大學(xué)慶祝五十周年,印了幾本小冊子:《北京大學(xué)五十周年紀(jì)念特刊》、《文科研究所展覽概要》、《博物館展覽概略·中國漆器展覽概略》、《法政經(jīng)濟紀(jì)錄室概況·社會主義及蘇聯(lián)文獻(xiàn)展覽說明·法律圖書室藏書概況》、《古銅兵器展覽會》。實際上,那是在解放北平時的圍城中。在上述的《紀(jì)念特刊》中第一篇文章是胡適的題為《北京大學(xué)五十周年》的文章。巧的是,文章所署的日期為“卅七(即1948年),十二,十三。”,正是這一天解放軍在清華大學(xué)北面打響了炮,發(fā)起了圍攻北平的戰(zhàn)斗。在《文科研究所展覽概要》中有“周季木先生藏陶紀(jì)念室”一項。現(xiàn)把那段全文迻錄下:

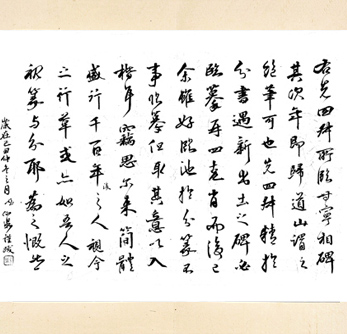

周季木臨甘陵相碑第三本

(一)周季木先生藏陶紀(jì)念室

古陶文字自清末發(fā)見后,唯陳簠齋所藏為最多;其次為建德周進(字季木)先生。周氏于金石收藏最富,選擇最精。除居貞草堂漢晉石景及季木藏印外,著有季木藏陶一書。陳藏今已散佚,周藏全部今由孫師白周叔弢兩先生捐贈本所以紀(jì)念季木先生。計殘瓦量六十余片,陶片二千余片。茲定于本校五十周年紀(jì)念日開幕。

周叔弢題《陶庵泉拓》

書箱中有一部《季木藏匋》,署“周進考藏”,民國二十三年影印本。我所知道的是另一種同樣命名《季木藏陶》的本子。那是在季木四叔逝世以后,在1943年表兄孫師白、孫師匡為紀(jì)念四叔而印行的。印得很講究,開本很大,陶文拓片用珂羅版箱中也有一部。最近,還有一種本子,名為《新編全本季木藏陶》,是中華書局1998年出版。“周紹良分類整理 李零分類考釋”。1948年捐贈陶片時,是堂兄紹良經(jīng)手辦理的。他當(dāng)時找馬子云給他拓了一全份留下,因此后來紹良整理了這份拓片并出版此書。他又請李零教授作了釋文,使讀者更多受益。

周季木臨甘陵相碑第三本-副本

季木四叔收集封泥也頗有成就。書箱中有兩部《建德周氏藏古封泥拓影目》,是民國時期文嵐簃印書局排印本。后來他全部讓給他的堂弟周志輔,由周志輔寫成《續(xù)封泥考略》和《再續(xù)封泥考略》,于民國十七年(1928)北京京華印書局印制。這兩部書在書箱中也見到。目錄中還有“周叔弢藏”的“封泥拓片”,不知道是否就是四叔所藏封泥的拓片?

四叔曾收藏一批銅器,編成《至德周氏居貞草堂藏器》,由商承祚先生輯入《十二家吉金圖錄》印行。這部書這次沒有注意到。但我十多歲時在父親的書箱中是見到過的。當(dāng)時只覺得印得很考究,似乎是珂羅版、宣紙、線裝。當(dāng)時我對銅器及其銘文所知甚少,所以只是匆匆翻過。也可能這部書在1954年隨大批書先捐給天津圖書館了。那樣,就不在這批書箱中,而在圖書館的大庫中了。

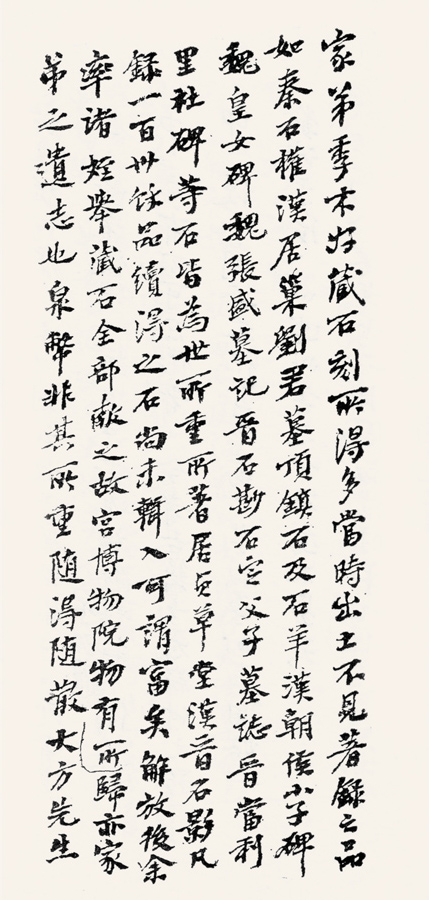

周伯鼎跋周季木臨甘陵相碑第二本

季木四叔最初收藏拓本,后改為收藏刻石。但他仍遺留有少數(shù)拓本。僅在1953年2月由我父親代表捐贈北京圖書館的一批以拓本為主的零星文物中,就列有宋拓歐陽率更出師表、明拓孔宙碑、明拓乙瑛碑、明拓孔彪碑、宋拓黃庭經(jīng)、明拓文殊經(jīng)等珍品。據(jù)玨良文中說,季木家弟季木好藏石刻,所得多當(dāng)時出土不見著錄之品。如秦石權(quán),漢居巢劉君墓頂鎮(zhèn)石及石羊,漢朝侯小子碑,魏皇女碑,魏張盛基記,晉石尠、石定父子墓志,晉當(dāng)里社碑等石,皆為世所重。所著《居貞草堂漢晉石影》,凡錄一百三十馀品,續(xù)得之石尚未輯入,可謂富矣。解放后,余率諸侄舉藏石全部獻(xiàn)之故宮博物院,物有所歸,亦家弟之遺志也。泉幣非其所重,隨得隨散。大方先生嘗語我云:季木所得古泉佳品極多,如不流散,可巋然成家。其重視如此。今承貴忱先生出示此冊,有家弟陶盦小印,皆常見之物,當(dāng)是僅存者。追念大方之言,不勝悵惘,因題數(shù)語于卷末云。

一九八一年九月,周叔弢記于天津,時年九十有一。

(周景良 中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所研究員)

君侯之璽