張大千山水畫作品賞析

來源:中國書畫網 作者:老秋

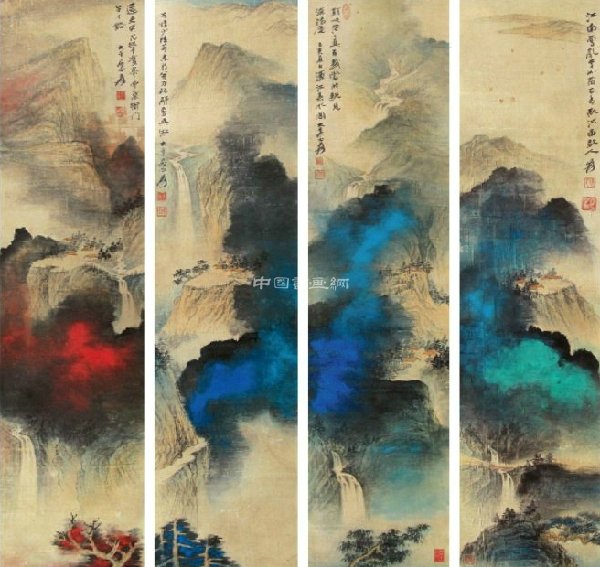

潑彩山水 1953年作

張大千(1899~1983)名權,后改作爰,號大千,小名季爰。先世廣東省番禺縣人,康熙二十二年(1683)遷蜀,卜居內江。父張懷忠,早年從事教育,后從政,再改鹽業。母曾氏友貞,善繪事,姊名瓊枝,亦善畫。二十世紀中國畫壇最具傳奇色彩的人物。繪畫、書法、篆刻、詩詞無所不通。早期研習古人書畫,后旅居海外,在山水畫方面卓有成就。畫風工寫結合,晚期重彩、水墨融為一體,開創了潑墨潑彩的新風格。

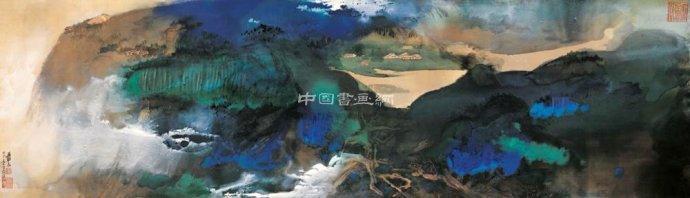

愛痕湖 1969年作

1965年秋,張大千與友人張目寒等游瑞士、奧地利諸國,在奧地利著名的風景勝地亞琛湖畔(Aachensee),有數日之勾留。關于此行的細節,張大千在翌年創作的另一本《愛痕湖》落款中,曾這樣寫道:“年前與藝奴漫游歐洲,從瑞士入奧國,宿愛痕湖二日,曾做此詩以戲之。”藝奴不詳何人,聽名字似是一女子。文中提到的詩,也見于《愛痕湖》的題款:“湖水悠悠漾愛痕,岸花搖影狎波翻。只容天女來修供,不遣阿難著體溫。”畫面描繪的是遠眺亞琛湖的所見。采用的手法,乃張大千開一代畫風的“潑彩”:抽象的墨與彩“潑”出的山,如海浪般洶涌于畫面;清晰、謹飭的房舍,則靜處于“波濤”間。構思的宏闊,與細節的清晰,有機地融為一體。這是張大千化用西方抽象派藝術與中國傳統文人藝術的水乳交融之作,也是以現代的語言,對北宋雄偉山水的現代性翻譯。該作品于20世紀60年代曾獲展于紐約、波士頓、芝加哥等地的著名畫廊,2003年又獲展于紐約大都會博物館《兩種文化之間》(Between Two Cultures)大型中國現代藝術展,是藝術史界共認的張大千潑彩山水最精彩作品。

愛痕湖 絹本潑彩 1968年作 76.2,264.2cm

潑墨潑彩,不僅是張大千繼其集傳統大成之后走向個人創新巔峰的畫風;也是他去國十余年后,成功地將中國畫中潑墨大寫意風格結合當年世界抽象繪畫潮流,開發出他獨特豪放、法古變今、前無古人、走向世界畫壇的偉大成就;更是傳統與創新中國畫的主要分水嶺。張大千集傳統大成的精品,固然代表其前半生的成就,但是站在歷史宏觀的角度,只有他潑墨潑彩的力作,最能代表他前無古人的歷史地位;而此幅《瑞士雪山圖》正是罕見的大千潑墨潑彩的巨幅精品。

《瑞士雪山圖》尺幅甚巨,恢宏的布局及氤氳的氣韻震攝,由于潑墨潑彩的技法,以半自動潑墨潑彩再以巨筆刷掃導引為主,少見傳統皴法筆觸,一丘一壑,及畫中少數筆蹤,如畫幅中央偏右留出空白如湖泊的坡岸及右上方的淡筆山皴,其題款書法渾厚凝重,就全幅構景意境而言,左半幅描繪高山臺地上有雙峰并峙于煙云之上,兩峰之間隱然有光透出,在兩峰之右更似有萬年冰河以扇形自峰側透出。

巴西八德園一角 鏡心 1979年作

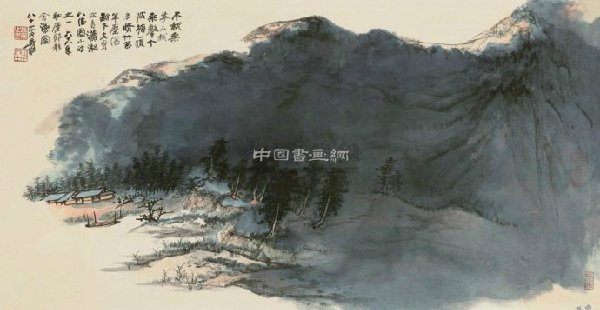

此幅作于1970年,時大千居住在北美加州,這段時期大千的畫風基本上是巴西時期的延續。由于努力走向國際舞臺,大千在潑墨潑彩藝術上不斷嘗試新的技法和新的媒介,畫面上出現一些新的、極具偶然性的效果,此間可謂大千一生中畫風最為前衛的一段時期,充滿了各種可能性和變數,從此幅《溪橋晚色》中頗可見之。這種畫法開創于50年代末,不過真正成熟卻是美國的加州時期,此幅《溪橋晚色》堪稱張大千潑墨潑彩畫法成熟期的代表作。

畫面上意象盡管模糊,但仔細體味,便可見溪橋橫斜,漁舟唱晚,洲渚淡遠,沙磧平展,樹木蔥蘢,乃一派平淡天真的江南景色。在畫法上,先以水分充足的淡墨潑染,以墨色的濃淡區分出近山與遠山的空間感。墨暈固定后,再以少量不透明的石青色潑在水墨上,任顏料本身輕重或沉或浮,產生不同層次。等色與墨確定了山巒的基本形體后,便以筆線勾出丘壑溪澗和小橋云樹,在混沌中開出山水。最后以大片淡石綠色和赭石色潑染在遠近山巒處,樹木和小橋俱以留白表現,這就使畫面產生統一的色調,滿紙蓊郁迷蒙,看似無線條,卻又濃淡如意、層次分明,意象超出筆墨之外,整體呈現出蒼茫幽深的意境,籠罩著一種神秘氣息。