胡問遂明人書風成因初探(四)

來源:未知 作者:admin

胡問遂明人書風成因初探

世人是這樣評價胡問遂先生書法的:我國著名書法家胡問遂為當代書法大家沈尹默先生的入室弟子。擅長正、行、草書,取徑顏平原,以上溯晉唐諸名家,尤得力于北朝碑版;行書兼采米法,而旁及蘇黃;草則服膺藏真,有明人韻致。所作筆力雄肆,氣勢開張。評者以為險不怪,平不頗,寓方于圓,成一家面目,為卓有成就的書法家。

胡問遂是浙江紹興人,歷任上海美術專科學校書法教師、上海中國畫院畫師、一級美術師、上海書法家協會常務理事、顧問、上海文史研究館館員、中國民主同盟盟員。1986年、1995年兩次榮獲上海市文學藝術獎、1996年享受政府特殊津貼、曾任中國書法家協會第二屆理事、上海市第七屆政協委員。他畢生潛心書學,自成一家,蜚聲海內外,編輯出版了十多種字帖,發行量逾600萬冊。其中《大楷習字帖》就達100多萬冊。學生遍及美國、日本、新加坡和港澳地區等,為培養我國書法人才和弘揚祖國優秀民族文化作出積極貢獻。他不幸病逝后,滬上好評如潮,唁函唁電、挽聯挽幛鋪天蓋地。靈堂兩邊的挽聯日:

山陰名筆 翰墨足千秋 邁前賢 妙筆成絕業;

海上宿耆 德操尊一代 掖后進 高風建偉功。

評價胡問遂先生書法有“明人韻致”,似乎已為大眾所接受,并已取得共識。然對其書風如何形成之原因,卻鮮有研究。今筆者不惴淺陋,試以論之,拋磚引玉,以求寸進。筆者認為,胡問遂先生書法風格的形成與其所處的時代環境、家庭背景、名師親授、生活經歷、人品性格有關。更離不開他對書法藝術所傾注的畢生精力,在廣泛繼承的同時,化古法為己用,納古法于創新之中,才得以形成自己的藝術風格。并獨樹一幟,彪炳千秋。

胡問遂先生1918年7月24日生于浙江紹興書香門第,伯父胡之光,浙東書法名家,兄姐也擅書法。他幼年入私塾即習字。以顏平原《麻姑仙壇記》為范本,日臨百字,又喜搜藏歷代古碑名帖,常將古人碑帖把玩或張懸壁間,以求心領神會,形與意通。從小與書法結下不解之緣。抗戰軍興投筆從戎,立志報國。解放后于1952年成為沈尹默先生入室弟子,在沈尹默先生親授下,書法藝術日臻成熟。1960年調入上海中國畫院。數十年來,專修書學,上溯晉唐,下及明清,遍覽宋元諸家,尤得力于北碑,融會貫通,易方為圓,筆力雄健,蘊蓄古雅。他說:“老師勝人之處在專與恒,在不蹈古跡,學生理當如是。”敏而好學的他天天臨池不輟,每天8小時以上,日臨毛邊紙一刀,毫不懈怠。顏平原《告身》一臨就四年,寫壞毛筆200多支。一部《蘭亭序》至少臨摹500遍,而《祭侄稿》竟臨1000遍。“文革”時,沈尹默與胡問遂兩人受到批判,造反派曾令胡問遂揭批沈尹默。胡問遂說:“老師學問深,學生不懂沒法批。”即使在最困難的時候,胡問遂尊師重道優秀品格由此可見。在“文革”中胡問遂仍堅持讀帖臨帖,即使不能讀帖臨帖,他就背帖手書,苦練指法,以手指代筆,作“無字膝書”。在滾滾紅塵中,他不為名利所惑,寄情碑帖,潛心鉆研,以“書不驚人死不休”自勉,即使他晚年患病多年也未放下握筆創作出許多書法佳作,在長期筆墨生涯中,他不斷吸取古今書家長處,使自己書法藝術日臻完美,終成自家風范。作為書家,他為人謙虛坦誠,一身正氣,所以他的書風雄偉磅礴、大氣凜然,皇皇然有廟堂之氣,且氣勢肅穆,有威嚴之儀。

胡問遂先生是既有繼承又有創新的書法大家,對當代和后世影響是巨大的。他的《大楷習字帖》等法帖特別適合初學楷書者的臨摹范本,他常教誨弟子:“讀帖如觀人,千人千面各有靈性”,“精讀(初學者)筆意(主要起落筆)、流覽(一定程度者)筆意”,“學書不盡臨摹,張古帖于壁間,觀之入神,下筆自隨人意”等,他編撰的書法講義更反映了他的書法教學獨到見解。

胡問遂先生的筆法是方圓并用的。

橫畫,無筆不方,總是橫切而出,直畫則用欲下先上鋒用力頓挫,表現圓渾,厚重有力。至于折筆和踢鉤、起挑等,采用顏法居多。胡字楷書用筆規律如下:

一、長橫瘦勁,短須粗壯,并用仰筆。一橫中間高,兩頭微低。連續幾個重疊的橫畫,則長短粗細,必有變化。字底長橫,呈覆舟狀。

二、豎畫總是粗而有力。依字不同或作懸針,或作垂露。垂露豎和帶鉤豎又因向背的關系而不同,他認為過直成僵,導致失敗。

三、撇輕而捺重。長撇柔曲,短撇挺重。視結體需要,斜捺尖短,平捺和走之捺尖稍長。

四、折筆往往提筆另起。當橫至盡頭轉向提筆另起時,用筆按得稍重,并使之略粗于橫。

五、凡鉤、趯、挑的要求既短又尖。不論橫、豎、彎、弧各種鉤的筆法都在重頓之后,回筆再踢鉤的。提筆轉鋒一豎到底時,筆鋒要駐一駐,然后用力急速向上。

六、點一般皆長而圓。而頂點則分豎點和側點兩種。寶蓋頭的頂點多用豎式。其他如求、博、公、小、思、文、亦、主、等之類的點多用側式。并列的兩點,依情況的不同,有的兩兩相背,如共、協等,有的兩兩相向,如美、乎等。繁寫字“戀”字九點,點點不同。

胡字用筆講究執筆方法,要求指實掌虛、掌虛腕平。用筆要萬毫齊力,毛筆中鋒運用到線條筆畫中間,極其注意提按頓挫。一點一畫都有提按頓挫。故筆筆有精神、字字有筋骨。所謂提按頓挫貫穿在執筆過程中。無論一點一畫、一豎一鉤都不可信筆一揮、一掠而過,必須意在筆先、意到筆到,強調“心正則筆正”。楷書是行草書基礎,楷書寫不好,焉能寫好行草?

學習書法少不了拜師學藝,沈尹默先生是與于右任先生齊名的書壇耆宿。他對胡問遂身教言傳,胡問遂不負眾望,承前啟后,終于成為一代書法大家。沈尹默功不可沒。

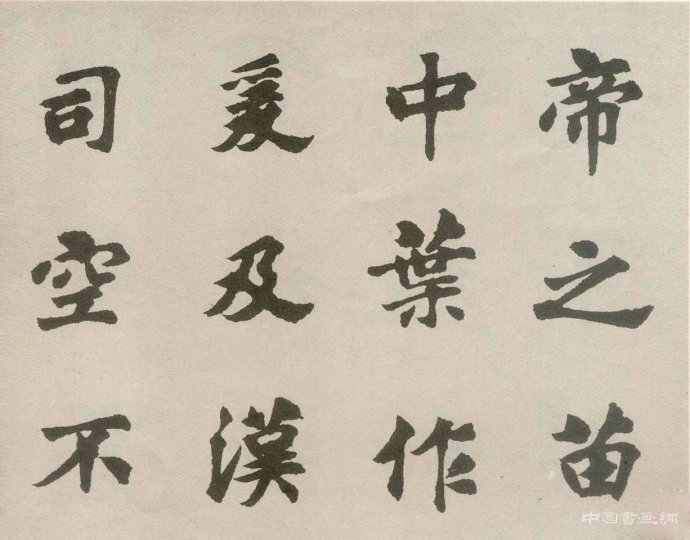

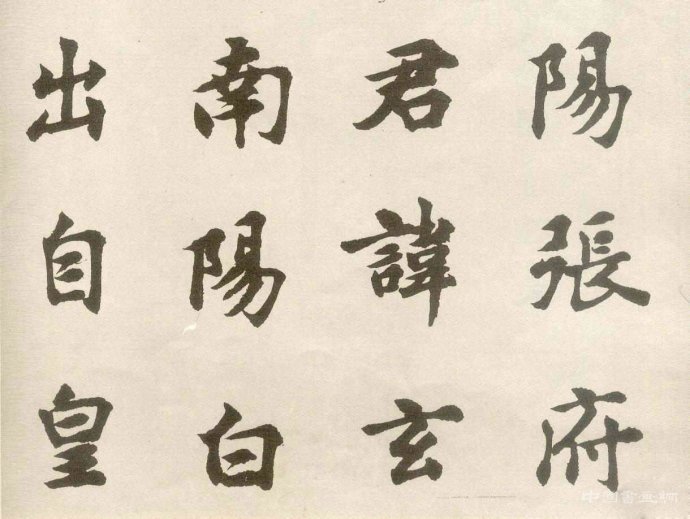

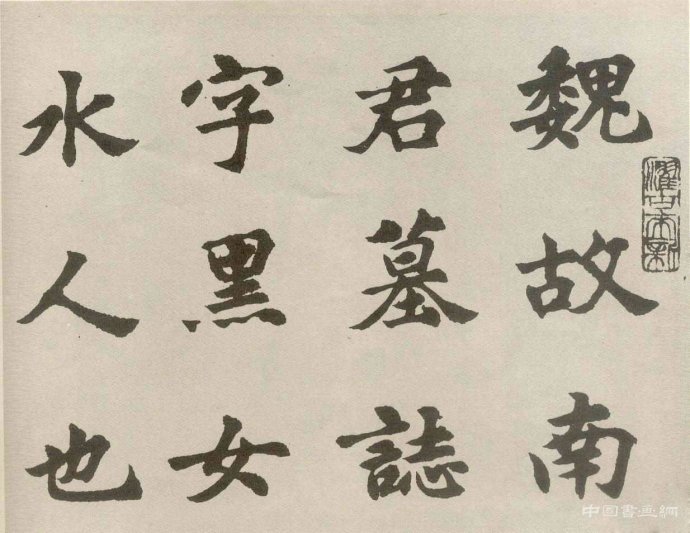

沈尹默(1883—1971)“五四”新文化運動主將,當代著名書法家、書法理論家、詩人。原名君默,字中,號秋明、瓠瓜,浙江吳興人(今湖州)。早年留學日本,“五四”運動時,從事新文化革命運動,為著名《新青年》編輯之一,發表了大量白話詩。歷任北京大學教授、北平大學校長。上世紀40年代寓居滬上,鬻書自給。新中國成立后,任中央文史館副館長。沈尹默工正行草書,尤以行書著稱于世。初學諸遂良,上溯北碑乃至魏晉書法,晚年融匯蘇軾、米芾。精于用筆,清圓秀潤中有勁健遒逸之姿。倡以腕行筆,不主張橫擬結構,于筆法、筆姿多有闡發,崇尚晉代二王書法藝術,并廣集歷代名家所長,創立了獨特而典雅的個人風格,自成一家。郭紹虞先生評價他的書法是“運硬毫無棱角,用軟毫有筋骨,控制得法,剛柔咸宜,得心應手”。他的書法風靡國內外,為后學者崇仰,門生弟子眾多,桃李滿天下。著有《歷代名家書法經驗談輯要釋義》、《書法論叢》、《二王書法》等。對近代書壇有很大影響。沈尹默與胡問遂既為師生,又為書法藝術、書學研究志同道合者。

上海是全國書壇重鎮,云集一大批著名書法家。沈尹默與胡問遂結為師生是歷史的必然,也是書法史上一件大事。他們風云際會,群倫領袖,創造了書法藝術的輝煌歷史。浙江省是書法大省,是古典書風英雄輩出之地。上海海派畫風的形成與發展,與書法的演變有密切關系,是海派形成海納百川與兼蓄并收的結果。同為浙江人的沈尹默和胡問遂為海派書風的發展壯大作出了卓越的貢獻。

胡問遂書法既重“貴貌取神”更“形神兼備”,他說自己“不求標異出奇,以眩世人之眼目,唯期濯古來新,步踵前賢之法規”。他追求平淡中有真意,深信唯有對傳統的深入把握才能創新。他的座右銘是“濯古來新”,他的書屋“藤穎閣”,藤者,韌也;穎者,鋒也。他主張:“去掉點古人的陳式,加上點自己的東西”這就是他的創新觀點。對于明代書風,他更潛心研究,從中吸取元神,轉而化為己有,在吸取和揉合明代書法基礎上摻進北碑雄健豪邁之風融為一爐。在這科學發展觀的指導下的他更重要的是他的書法事業受到黨和政府的關心重視,尤其“文革”后躬逢盛世,有著良好的創作環境和生活條件,經過多年努力,終于形成他有“明人韻致”的獨特書風。這些由點畫線條組成的書法藝術品,瞬間成為有生命力的、有動感的、有無窮魅力、有時代精神的精靈、使人進入一種妙不可言的、無限美好的境界。筆者認為:產生像胡問遂先生這樣的德藝雙馨的一代書法大家是歷史的必然和時代的驕傲。 (丁惠增)