何香凝作品賞析

來源:未知 作者:admin

何香凝(1878-1972)1878年出生于一個香港富商之家,1897年與廖仲愷結婚。1902年赴日本,入東京目白女子大學攻讀博物科,后改學繪畫。1905年加入同盟會,為最早的女會員。1916年隨孫中山、廖仲愷回國,在粵滬奔走革命。1924年參加改組國民黨的“一大”,會后任國民黨中央婦女部部長。翌年,孫中山逝世時是遺囑見 證人。此后作為左派領袖,積極主張聯俄、聯共和扶助農工的三大政策。1927年,國民黨當局反共后憤然與之決裂,長期居住南洋和德國。“九一八事變”后趕回國內鼓動團結抗日。1937年上海失陷后移居香港,1942年初由港脫險后,居住于廣西農村,拒不去重慶任職。為反對蔣介石的獨裁統治,于1948年初在香港參加組建“民革”。1949年赴北京參加新政協,后歷任全國政協副主席、民革中央主席、人大副委員長、中國美術家協會主席、全國婦聯名譽主席等職。1972年以93歲高齡去世。

在中國近現代史上,何香凝是一位受人敬仰的杰出女性,毛澤東曾高度贊譽她“為中華民族樹立模范”。她曾是孫中山的戰友,又始終是中國共產黨人的朋友,在協助丈夫廖仲愷斗爭多年后,還鼓勵兒女都投身于共產黨領導的革命隊伍。她自己奮斗的一生也成為婦女解放運動中的光輝典范。

何香凝原是大資本家家庭的小姐,1902年她23歲時為尋找救國真理,繼丈夫之后到日本留學。他們夫妻在東京的家,成為孫中山等革命黨人的聯絡站和聚會場所。為保守秘密,她家中沒雇女工。何香凝學習生火、做飯并自己帶孩子。他們的收入,也多用于接濟同志,以致生活經常陷入困窘。孫中山在二十年間對何香凝一直非常依重,許多生活事務乃至同宋慶齡結婚等事都交何香凝安排,長期以日語“奧巴桑”(對年長的太太和管家的稱呼)相稱。

1923年,孫中山確定了聯俄容共的政策,何香凝積極支持并參與了文件函電的起草。1925年初,孫中山在北京被查出肝癌,何香凝馬上由粵抵京,陪伴宋慶齡到病榻前照顧,還幫助汪精衛等人起草了遺囑。遺囑寫好后,孫中山見宋慶齡悲傷欲絕,為安慰夫人,便說還不會這么快離開你們,未馬上簽字。3月11日,何香凝發現孫中山眼睛已散光,深感如再不簽字,日后國民黨右派更有借口推翻聯俄、聯共和扶助農工的三大政策,便和宋慶齡一起扶托起孫中山,請他最后簽了字,并保證“擁護先生改組國民黨的精神”。孫中山也一改平時“奧巴桑”的稱呼,在彌留之際緊握住何香凝的手說:“廖仲愷夫人,我感謝你……”

1927年,國民黨南京、武漢當局相繼反共,何香凝憤而拋棄黨內一切職務。此后,她對外只稱“我是民國十三年的國民黨員”,意思是始終堅持孫中山1924年改組國民黨時的精神。蔣介石曾長期靠廖仲愷提攜,任黃埔軍校校長也靠廖黨代表幫助,他總想以此關系拉攏何香凝。與宋美齡結婚時,蔣介石對外宣布請何香凝證婚,結果“證婚人”卻連婚禮都不肯出席。

1931年,日本侵占東北的“九一八事變”爆發,旅居德國的何香凝聞訊便收拾行裝乘船回上海。她針對國民政府依靠“國聯”干涉的幻想,大聲疾呼只能由國人“自救”,同時發動國內名畫家組織“救濟國難書畫展”,并把自己個人歷年所作之畫及珍藏的書畫拿來義賣。不久,日軍入侵上海的“一二八”炮聲響起,何香凝與宋慶齡冒著炮火趕到前線,慰問違命抗戰的粵系第十九路軍,還組織上海婦女建立醫療隊。

由于國民黨政府不肯接濟十九路軍,何香凝便趕到南京要求補發該部幾月欠餉。蔣介石雖同她見面并設宴招待,卻避而不談餉械之事,只是連連夾菜說“請吃”。何香凝在氣憤之下一直不動筷子,散席便返滬。1935年華北危急,蔣介石仍對日妥協,何香凝便模仿三國時諸葛亮羞辱司馬懿之法,將自己的一條裙子寄給蔣并附詩一首:“枉自稱男兒,甘受敵人氣,不戰送山河,萬世同羞恥。吾儕婦女們,愿往沙場死,將我巾幗裳,換你征衣去。”

蔣介石對何香凝雖然銜恨,卻礙于她是國民黨元老,便長期軟硬兼施。1941年末,香港遭日軍圍攻,重慶方面派出飛機搶運要人。何香凝本已拿到機票,卻被蔣介石所派特務阻止登機而身陷敵寇占領區。后來,還是由廖承志聯系共產黨領導的東江縱隊掩護,何香凝才潛渡內地。她脫險到達桂林后,同兒媳經普椿帶孫子到鄉下養雞種菜兼賣畫,自食其力,生活清苦。此時,蔣介石又派人送信,邀請她去重慶,并附上100萬元支票(按當時物價可買百頭黃牛)。何香凝當即將信和支票退還,并且在信封后面寫上兩句——“閑來寫畫營生活,不用人間造孽錢”。

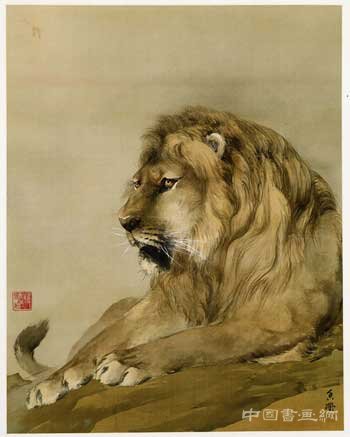

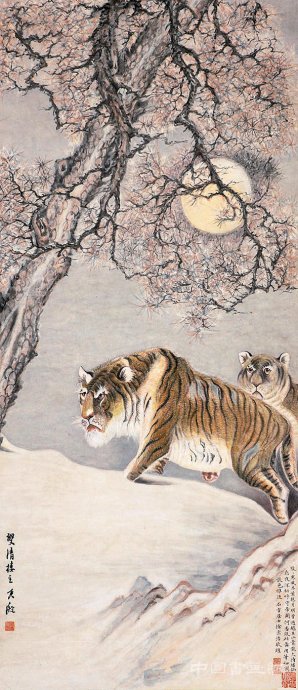

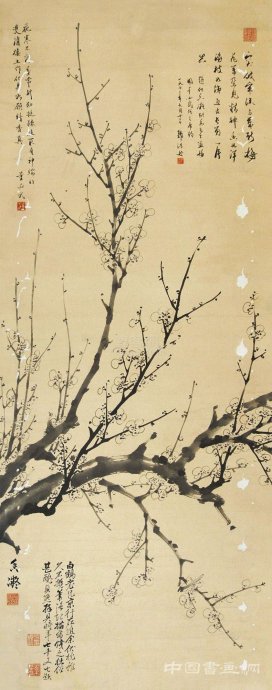

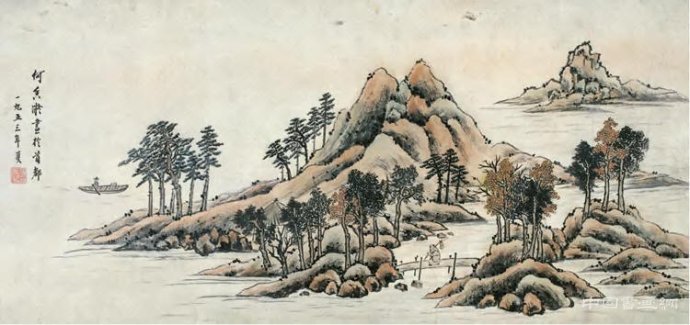

何香凝多年以賣畫換得“買米錢”,她署名“雙清樓主”的作品名揚海內外。她在日本美術學校時便得名師輔導,后來又長年潛心于水墨丹青,還常與國內大師切磋,尤擅長畫虎和松、梅。1949年春,她從香港赴北平前,感到應送毛澤東一幅畫,便請張大千揮毫。張大千忙說您便是國畫大師,何必找我,何香凝卻堅持要張下筆,隨后將畫獻給毛澤東。直至八十多歲,她在家中仍不時作畫,且功力不減。

在協助丈夫和孫中山奔走革命二十多年間,何香凝在家中也始終是一個賢惠的妻子和慈愛的母親與祖母。她與廖仲愷結婚后感情甚篤,對丈夫的衣食照顧得無微不至。廖仲愷被叛軍上鐐囚入黑牢時,她拼命闖去探監并為之送飯換衣。何香凝十分關愛自己的一雙兒女,又支持兒子廖承志和女兒廖夢醒投身共產黨領導的革命隊伍。廖承志在上海遭國民黨逮捕后,何香凝闖進警備司令部,表示要陪子坐牢,加上宋慶齡出面營救,終使廖承志獲釋。兒子剛回家,又說要去偏遠且兇險難測的川陜蘇區找紅軍,何香凝雖舍不得,仍支持兒子的志愿。分別四年后,她才接到經長征九死一生到達陜北的廖承志發來的音訊,便馬上回電鼓勵“須努力奮斗”。因此何香凝被當時進步報刊譽為“世界母性之楷模”。為使兒子專心革命,這位慈愛的老奶奶在抗戰的輾轉流離中還帶著孫輩。

1925年,廖仲愷在廣州中央黨部門口遭右派刺殺時,何香凝就在身邊,丈夫的鮮血灑滿了她的衣衫。此后幾十年間,她總想以中國傳統習俗安排后事。1972年夏她垂危之際,早在黃埔軍校時便與他們夫婦熟識的周恩來趕到病榻前看望。何香凝清醒后,突然提出要與立墓于南京的丈夫合葬,并急切地說:“我不要燒。”當時,國內城市已移風易俗實行火葬,對此例外要求周總理當即同意,連連安慰她說:“不燒,不燒。”隨后,周恩來還解釋說,何老革命一生最后這點要求應該滿足。盡管是在“文革”期間,經中央特別安排,何香凝逝世后六天即1972年9月6日,她的靈柩由親屬護送乘專車抵達南京,在紫金山的廖仲愷墓地舉行了隆重的合葬儀式,實現了老人與丈夫“生則同衾,死則同穴”的愿望。

在近代風云激蕩且時常變幻的政治舞臺上,何香凝與宋慶齡一樣,都是難得的偉大女性。在國民黨早期的高層人物中,何香凝又是少有的一位始終同共產黨親密合作的朋友。

由于中國近代社會發展的極度不平衡及政治流派紛紜,使國民黨從其前身同盟會成立起便成分復雜,只能在反對滿清的目標下結成松散聯盟,許多頭面人物與封建豪紳一直有著千絲萬縷的聯系。孫中山改組國民黨時阻力極大,多數人不贊成“平均地權”和扶助農工,,原因正在于此。何香凝的可貴之處,正在于她一開始便擁護并長期捍衛聯俄、聯共和扶助農工的三大政策,后來又作為國民黨內民主派的領袖,參加了共產黨領導的革命斗爭。

何香凝在近代政治激流中能始終勇進,其思想根源又在于能擺脫封建傳統勢力的影響,一直追求救國真理。她與廖仲愷一樣,雖出身富戶卻長期僑居海外,與國內豪紳地主較少有聯系。從幼年起,她又以反清斗士為榜樣,剪掉母親強給裹上的纏腳布,并沖破阻力去求學讀新書,由家庭革命進而發展到社會革命。雖然由于歷史的局限,何香凝身上也保留著些舊傳統,從總體上看她還是體現了與時俱進的精神,不愧為近現代女性的驕傲。

何香凝的畫作講究立意,她常借對松、梅、獅、虎及山川等的描繪,抒情明志。她的充滿斗爭之意的作品不僅記錄著本世紀初葉以來的變幻風云,是中國現代史的縮影,同時也是她七十年革命生涯和高尚品德,人格的生動寫照。她的作品造詣高深,是中華民族畫菀中的瑰寶