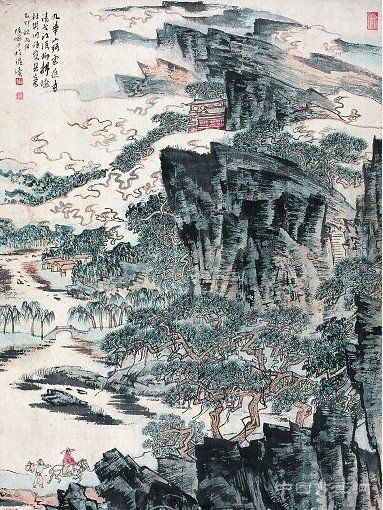

陸儼少書畫大觀(四)——《九華山圖》

來源:未知 作者:admin

《九華山圖》是陸儼少描寫杜牧詩意的一幅絕妙佳作。杜牧也是陸儼少非常喜歡的一位唐代詩人,文學史上有“大杜小杜”之謂,大杜即杜甫,小杜就是杜牧。然而大杜和小杜不一樣,大杜身世坎坷,作詩沉郁頓挫,小杜世宦之后,性格風流瀟灑,作詩也多風流旖旎。但是他的詩歌理論又非常正統,他曾經闡述自己的作詩態度是:“某苦心為詩,本求高絕,不務奇麗。不涉習俗,不今不古,處于中間。既無其才,徒有其奇。篇成在紙,多自焚之。”儘管杜牧所說與其所作的詩歌時有矛盾,但是他反對作詩奇麗艷浮則是千真萬確。陸儼少與杜牧有相類的文藝觀,這是他喜歡杜牧的塬因所在。

此作所繪詩意取自杜牧七律《宣州送裴坦判官往舒州,時牧欲赴官歸京》詩。當年杜牧在安徽宣州(今宣城)做官即將離任回京,他的朋友、一同從京城來宣州做官的裴坦也于此時受命赴舒州(治所在今安徽潛山)他任,兩人同時同地而來,卻陌路異地而別,一種愴然襲在兩人心頭。古人不比今人,我們今天即使千里之遙,上午分手下午乘上飛機不到傍晚又可以見面了,中間還可以打手機,發短信,上網聊天,而古人一別就被山水阻隔,從此難覓音信,甚至一別成永遠。所以古人非常珍視友誼,珍視大家在一起的日子,也重視道別。爲什麼我們今天讀古人那些描寫離別的詩賦詞章容易被打動?就是因為古人一旦分別見面太難,所以寫來凄婉纏綿,那是真情寫照。在古代“生離”和“死別”常常可作等同觀,從詩意的角度講,古人比今人更重視人與人之間的感情。

這首詩描寫的正是同事朋友之間的離別之情。杜牧作詩以擅長寫景抒情著名。《宣州送裴坦判官往舒州,時牧欲赴官歸京》是一首七言律詩,是一首寫景非常成功的作品。前往舒州的路上要翻越九華山,杜牧那句“九華山路云遮寺,清弋江深柳拂橋”讓陸儼少起了畫興。陸儼少是傳統文人,一生中多遭坎坷,很容易體會到詩中的離別之情,并且感同身受。于是他取出平時不常用的舊包皮紙來作畫,這種紙纖維交錯,肌理顯明,紙質柔韌而薄,宜于皴擦,也宜于發色發墨,更宜于呈現他所想營造的那種帶點滄桑意味的情感氛圍。畫以俯視的角度取景,山勢綿遠峻偉,層次分明,中以云樹間隔,將巉巖絕嶺一路盤繞……此畫作于1975年,其時“陸派山水”風格早已成熟,然而陸儼少在畫中繪山以斧噼皴,繪樹用唐寅法,這種手法在其風格成熟之后并不常用,此刻陸儼少卻沒有套路化地按照自己業已形成的“程式”去作畫,而是根據詩的內容和意境選擇表現手法,這讓我們看到了陸儼少多面藝術造詣的同時,更領略了他對各家技法綽綽有余的駕馭能力。畫中點睛人物更是陸儼少所擅長,人物(包括那匹馬)那么小,不見眉目,卻一副走遠路的神態,極為傳神,為這幅作品添了活眼。