時代的創傷《流民圖》

來源:中國書畫網 作者:三少奶奶

《流民》話劇

《流民圖》是蔣兆和的個人代表作,1942年開始動筆,于1943年完成,歷時一年。紙本設色,長卷(殘卷),縱200厘米,橫1200厘米,中國美術館藏.《流民圖》是20世紀上半葉最大的一幅真實反映民族悲劇的人物畫卷,是那個時代人物畫的代表作。該畫記錄了抗日戰爭時期,日本侵略者給中華民族帶來深重災難、充滿血和淚的歷史。《流民圖》通過對100余位無家可歸者躲避日軍轟炸、在死亡線上掙扎的痛苦情狀的塑造,展現出由侵略者造成的餓殍遍地、生靈涂炭的人間悲劇。畫面沒有直接出現燒殺搶掠的侵略者形象,而是通過一個個滿面愁容、疲憊不堪、倒地而息的人物群像,揭示了侵略者給中華民族造成的國破家亡的毀滅性創傷。

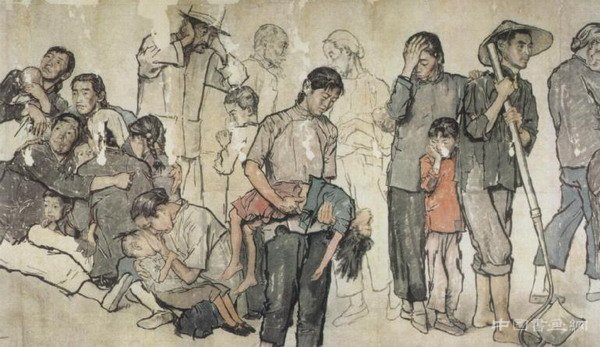

《流民圖》局部(一)

《流民圖》原圖高200厘米,長約2700厘米。原作后半部分已遺失,只留有黑白照片。剩余殘作長1200厘米,藏于中國美術館。畫面50余位人物,兒童形象近半,其余多為老人和婦女。而作者正是通過這些幼童的天真不知愁滋味、老人和婦女愁苦無助的形象,使作品增添了悲劇意識和人性在遭受蹂躪過程中的沉重感,在當時的社會環境下表達出一個有良知的藝術家同情大眾、反對侵略的正義心聲。

《流民圖》畫面眾多人物接近真人大小,畫家成功地表現了一個哀鴻遍野、流離失所的流民景象,讓人看后深受感染、震動。在技法上,蔣先生吸收了西洋畫的一些手法,使人物更逼真、真實,但又毫不勉強、僵硬,而是融和中西。有自己的特色。蔣兆和曾表示:“我因為這個時代的洪流,沖進了人們心房中的痛苦,讓我感覺到人生的悲哀,又讓我興奮到這個時代的偉大,一切的一切,使我不能忽視這個時代的造就,更不能拋棄時代給與大眾的創傷。”

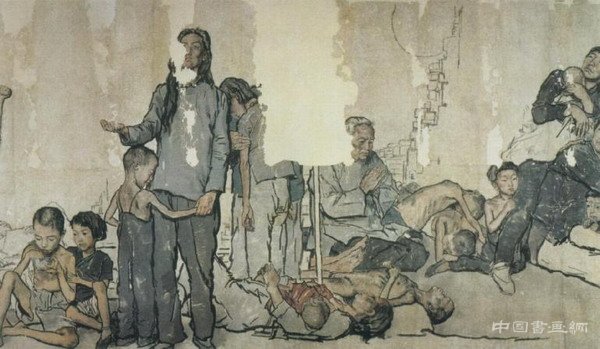

《流民圖》局部(二)

日本侵略者已踐踏我國的半壁河山,中國人民水深火熱的遭遇,是激發蔣兆和構思《流民圖》創作的動機。1942年,蔣兆和曾去上海、南京等地搜集素材,畫了許多素描、速寫人物,但創作全圖時,還是請了許多模特兒、其中包括畫家的朋友如國畫家邱石冥、木刻家王青芳等。畫卷由右至左,起始是一位拄棍老人,他身邊還有一位臥地的老者,已經氣息奄奄,二位婦女和一個牽驢人圍著他,毫無辦法。再往下,是抱鋤的青年農民和他的饑餓的家眷,抱著死去小女兒的母親,在空襲中捂著耳朵的老人,以及抱在一起、望著天空的婦女、兒童。斷壁頹垣、尸身橫臥、路皆乞丐。再往下,是乞兒,逃難的人,受傷的工人,等待親人歸來的城市婦女,棄嬰,瘋了的女人,要上吊的父親和哀求他的女兒,在痛苦中沉思的知識分子……

《流民圖》全以毛筆、水墨畫出,其形象描繪之具體、深刻,在現代繪畫史上是鮮見的。傳統人物畫由于一味追求寫意性,加上公式化,近兒百年來很少有深刻描繪現實的作品。蔣兆和把西畫素描手法引入中國畫、每畫一個人物都必求有生活依據,有相應的模特兒作參考。他適當吸取光影法刻畫人物面部,但又以線描為主要造型手段--這是自近現代倡導寫實主義繪畫以來,在人物畫領域所獲得的巨大成果。蔣兆和是一位著眼于現實的藝術家,他說自已“混跡于茫茫的沙漠之中,看著慢慢奔走的駱駝,聽聽人生交響的音樂……”,說他的藝術不是“一杯人生的美酒”,而是“一碗苦茶”,以獻給“災黎遍野,亡命流離、老弱無依,貧病交集”的大眾。 《流民圖》正體現了這一主張。

《流民圖》局部(三)

《流民圖》在藝術表現上,采取中西結合的手法,中國畫的線描結合西畫明暗及色彩的因素,使作品既有中國畫美學所追求的筆墨氣韻,又不乏寫實精神。這也正是畫家在藝術取向上所追求的通過寫實揭示勞苦大眾的悲慘命運和他們內心苦痛的現實主義道路。

《流民圖》局部(四)