八大山人朱耷留世之作《荷花翠鳥圖軸》賞析

來源:中國書畫網 作者:三少奶奶

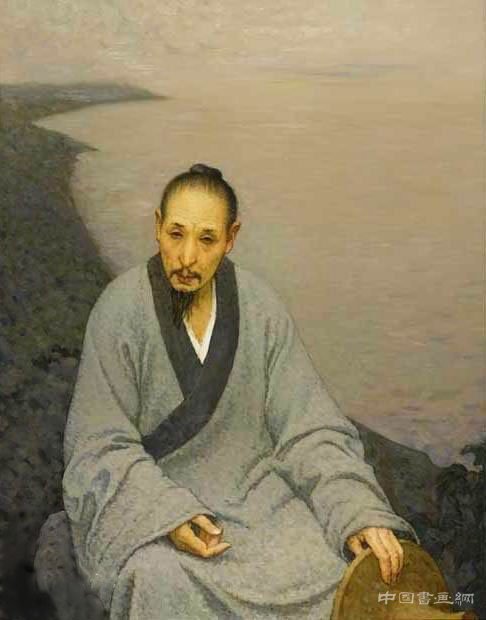

朱耷(1626—約1705),明末清初畫家,中國畫一代宗師。本名由桵,字雪個,號八大山人、個山 、人屋、道朗等,漢族,江西南昌人。他是明太祖朱元璋第十七子朱權的九世孫。明亡后削發為僧,后改信道教,住南昌青云譜道院。擅書畫,花鳥以水墨寫意為主,形象夸張奇特,筆墨凝煉沉毅,風格雄奇雋永;山水師法董其昌,筆致簡潔,有靜穆之趣,得疏曠之韻。擅書法,能詩文。他的作品往往以象征手法抒寫心意,如畫魚、鴨、鳥等,皆以白眼向天,充滿倔強之氣。筆墨特點以放任恣縱見長,蒼勁圓秀,清逸橫生,不論大幅或小品,都有渾樸酣暢又明朗秀健的風神。章法結構不落俗套,在不完整中求完整。存世作品有《水木清華圖》、《荷花水鳥圖》等。

《荷花翠鳥圖軸》,清代/1691年,朱耷,紙本墨筆,立軸,縱182厘米,橫98厘米,上海博物館藏

《荷花翠鳥圖軸》中,濃郁的荷葉、似開非開的荷花、細長的花莖、險峻的石峰外加兩只對視的翠鳥,構成了整幅畫面。畫面中心點在于那兩只對視的翠鳥,均以單腳落于石上,那只回首的翠鳥,仿佛是畫家的化身,對于新潮的不滿,對于故國的思念,對于生活的失望都使他不愿在這片非自己家園的土地上多作停留,所以不愿雙腳落地,經典之處應該是那回眸一望,上端的翠鳥與他對視的那一瞬間,所展現的情節有如天崩地裂,電火石明:或是遇到同道中人的喜悅;或是表現對于故國的眷戀;亦或是傾聽與自己同是明朝遺民,卻侍奉新主的悲哀,體現高處不勝寒的凄涼與無耐。

《荷花翠鳥圖軸》只是八大山人眾多佳作之一,但大部分的畫作所表達的思想感情是和此畫類似的,不需太多的言語,讓我們體會那種亡國之痛,不需太多筆觸,讓 我們領略畫家高超的技法與學識。一幅好畫是能帶動我們內心的情感、是能讓我們隨畫者一起感同身受、是讓我們能從中悟出真諦的。八大做到了,所以流芳百世, 他的畫作也經久不衰。

《荷花翠鳥圖軸》局部圖(一),清代/1691年,朱耷,紙本墨筆,立軸,縱182厘米,橫98厘米,上海博物館藏

石頭的形狀不可以常理推之,渾渾圓圓,上大下小,頭重腳輕,他想擱哪就在哪里,也不管它是不是穩當,立不立的住。雖然這樣,卻毫無突兀之感。這種略帶畸形 的怪石,也充分表達了朱耷內心的扭曲以及對現世的不滿。皴染結合的畫法,讓人感到茫然中的堅定--雖然在清朝的土地上找不到自己的位置,但卻絕不侍奉新主 的決心。

《荷花翠鳥圖軸》局部圖(二),清代/1691年,朱耷,紙本墨筆,立軸,縱182厘米,橫98厘米,上海博物館藏

再看荷花、荷葉、桿莖。細長的莖支撐著肥大的葉,不合常理之一;遠處的荷花從何處長出?就畫面看去,仿佛是從石頭中蹦出的奇葩,此為不合常理之二。這是從現實角度看去,但縱觀整個畫面卻覺得無可挑剔,再體會作者的心境,又覺得合情合理,耐人尋味。最后在將視角落于題款上,八大山人“哭之”的字樣又是那樣的刺痛人心,仿佛將我們帶入到他的內心境界,邀我們一同體會他的苦澀心情。

《荷花翠鳥圖軸》的整個畫面所展示的是一個寧靜而涵映、廣大而精微的世界,在這個世界里,朱耷澄懷觀道,凝神致遠。它是動中的極靜,也是靜中的極動。靜不是死寂,而是潛隱極深的無數微妙的動。靜極則動;這個靜里不但潛隱著飛動,而且含蓄著幽深的意境,表示著宇宙本體中最深最后的結構,因此我們說靜故能深.

《荷花翠鳥圖軸》局部圖(三),清代/1691年,朱耷,紙本墨筆,立軸,縱182厘米,橫98厘米,上海博物館藏

許麟廬先生說過:“畫貴能極”。反觀八大山人的這幅畫,他采用極化的藝術手法以極靜來表達極動,畫中的兩只鳥正式靜極,但兩只鳥眼神的交匯,卻產生了無數的思想,表達出了千絲萬縷的關系,于是極動就在這回眸中得到闡釋。戴醇士說:“畫令人驚不如令人喜,令人喜不如令人思。”八大的這幅畫,驚喜交加,最終匯成了一個“思”字。思,創作背景;思,心靈交融;思,感同身受;更思,深遠流長。

王漁陽的《秋柳詩》中有兩句說:“相逢南雁皆愁侶,好語西烏莫夜飛。”這正是八大山人內心的真實寫照。朱耷的這幅花鳥作品筆墨不多,卻讓人感到震撼,就如同朱光潛先生所說的無言之美那樣,“拿美術來表現思想和情感,與其盡量流露,不如稍有含蓄;與其吐肚子把一切都說出來,不如留一大部分讓欣賞者自己去領會。因為欣賞者的大腦里所生的印象和美感,有含蓄比較盡量流露的,還要更加深刻。換句話說,說出來的越少,留著不說的越多,所引起的美感就越大越深越真切。”確實,這幅《荷花翠鳥圖軸》就是有讓我們浮想聯翩的本領。