《桃源圖》

來源:中國書畫網 作者:三少奶奶i

《桃源圖》,1982年,張大千,紙本潑墨潑彩,立軸,縱209厘米,橫92.2厘米

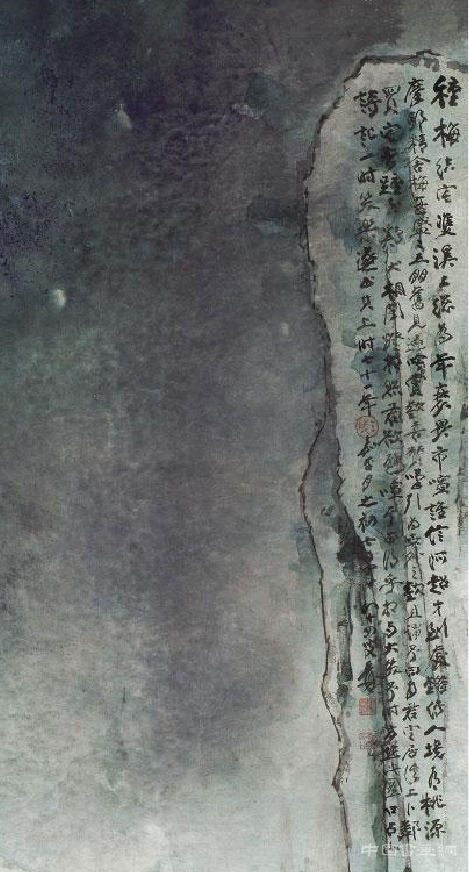

《桃源圖》款識:種梅結實雙溪上,總為年衰畏市喧;誰信阿超才到處,錯傳人境有桃源。摩耶精舍梅甚盛,二三朋舊見過吟賞,歡喜贊嘆,引為世外之歡,且謂予曰:自君定居溪上,卜鄰買宅種花,雞犬相聞,燈相照,君欲避喧,其可得乎?相與大笑!予時方作此圖,口占小詩記一時笑樂,遂書其上。時七十一年嘉平月之初七日。八十四叟爰。鈐印:摩耶精舍、張爰、大千父、壬戌。藏印:謫仙館。

《桃源圖》局部 1982年,張大千,紙本潑墨潑彩,立軸,縱209厘米,橫92.2厘米

從《桃源圖》款識可以看出,大千本來期望在外雙溪依山傍水與農家田園為伍,但是萬沒想到,農地不久便成為富戶的新小區,摩耶精舍竟被周圍高樓大宅環伺,安靜的桃源變成了“雞犬相聞”,他只得認命地與來客相對大笑而已!

如此自我解嘲式的題詞,卻也是描述他一生遷徒世界各地,尋覓世外桃源的最佳寫照。因為從他一而再,再而三地棄地重覓,一直到老死外雙溪,仍未覓得他理想中的桃源。最后他終應覺悟到世上豈有桃源在?只是“錯傳人境有桃源”,即使他忙碌找尋、經營了一輩子,結果還是回到原點,那就是他年輕時所說的:“世已無桃源”了!

畫作《桃源圖》的上半部分,用厚重的石青石綠等礦物顏料反復潑灑,層層色彩堆疊,如同滿山的翠葉碧蔭,郁郁蔥蔥之下可見房屋和人家。畫面下方則是嫣紅粉嫩的桃花爛漫綻放,旁邊還有漁翁垂釣,似入桃源之境。而這幅《桃源圖》1987年曾在香港蘇富比以187萬港元的價格拍出,刷新了當時中國近現代書畫拍賣價的記錄。《桃源圖》是張大千晚年潑墨潑彩畫的代表作,和他的《廬山圖》大致創作于相同時期,都是張大千創作生涯中的壓卷之作。而創作這幅《桃源圖》時,張大千所居住的臺北郊外雙溪,也從少有人居住的寧靜之所,慢慢變得喧囂熱鬧。張大千有感于此,也在畫上題詩自我安慰。

《桃源圖》局部 1982年,張大千,紙本潑墨潑彩,立軸,縱209厘米,橫92.2厘米

張大千先生和他一生的時代之間的互動,表面看來好像是他主動在“萬里投荒”,尋找他生活和藝術的世外桃源,似乎無意被卷入大時代的悲劇。然而,細究他遷徒并尋覓安身之地的過程,其實他仍受制于中國人百年以來的苦難命運,像是無根的浮萍,那樣的漂泊,畢竟也是一種身不由己啊!除非,他愿意被悲劇時代的烈焰或濁流給吞噬或淹沒。一生追求“美”的境界的張大千,他的逃避與投荒,尋尋覓覓,辛辛苦苦,只為與“美”相守。桃源,是他唯美理想的投射,或許,終究是無法擁有的海市蜃樓。

《桃源圖》創作于1982年,是張大千晚年最重要的潑墨潑彩作品。1976年張大千正式到臺灣定居,并在臺北城郊的外雙溪籌建摩耶精舍,以此作為他的“世外桃源”。期間張大千開始創作《桃源圖》,直到1983年12月才完成。此畫與其生平最后巨制《廬山圖》的創作時間相仿,兩者皆精心繪制,尺幅大于一般作品,是其反復思量斟酌、盡心竭力的巨作。

《桃源圖》局部 1982年,張大千,紙本潑墨潑彩,立軸,縱209厘米,橫92.2厘米

2016年4月5日上午10:00,香港蘇富比2016春拍“中國書畫”專場在香港會議展覽中心舉槌,共推出248件拍品。其中,張大千《桃源圖》以3000萬港元起拍,2.4億港元落槌,最終以2.7068億港元成交,創造了其個人作品的拍賣紀錄,由著名藏家劉益謙競得。