王詵 漁村小雪圖

來源:中國書畫網 作者:老秋

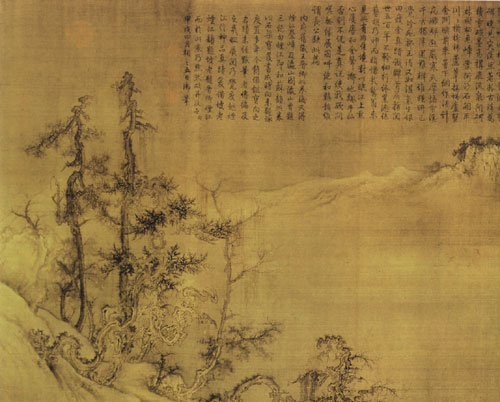

《漁村小雪圖》北宋 王詵 絹本設色 縱44.5厘米橫219.5厘米 北京故宮博物院藏

王詵山水畫崇尚李思訓和李成兩家法規,在李成的清逸中融入了李思訓的華麗,在水墨畫法中引入了金碧山水的某些設色法,從而形成了自己的風貌,人們稱其畫風“清潤可愛”。此畫描寫快雪時晴之際關山、嶺巒和漁村的景致。畫家用筆尖勁清散,在刻畫物態上十分精細自然,工中帶寫;用墨則明潤秀雅,華滋淳厚,注重氣氛的烘染。至于用色則更富創見,不僅在繪天山坳處用墨青作了處理,托出山嶺坡岸的積雪,又在崖巔、樹頂上用哈粉漬染,表現積雪在陽光下燦爛奪目的景象。

《漁村小雪圖》北宋 王詵 絹本設色 縱44.5厘米橫219.5厘米 北京故宮博物院藏

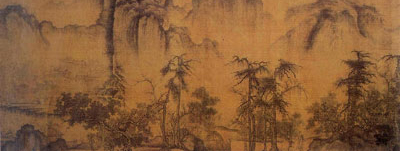

《煙江疊嶂圖》北宋 王詵 絹本設色 縱45.2厘米橫166厘米

王詵(1048-1104),字晉卿,山西太原人,居開封。官至宣州觀察史,娶英宗趙日署女魏國公主。官左衛將軍,駙馬都尉。王晉卿所畫煙江疊嶂圖,傳世不止一本,畫法略用青綠設色,石皴在不方不圓之間,小樹多夾葉,別具一種風格,同專學李成、郭熙畫派的不同。此畫面蕭疏清遠,表現了煙霧迷蒙的水鄉景色,在構圖上,遠近疏離,似有一透視感,遠山隱映于云霧之中,悠遠秀麗。本幅無款印,有宋徽宗趙佶標題:“內府所藏王詵四卷中此為第一”。

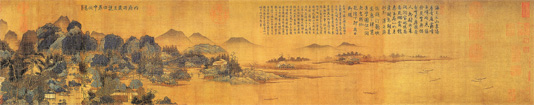

《溪山秋霽圖》北宋 王詵 絹本淡設色 縱45.2厘米橫206厘米 美國華盛頓弗利爾美術館藏

本圖以長卷形式表現秋日雨過天晴后郊野的清麗風光。卷中忽而兩山夾峙野水逶迤,忽而重巖疊嶂連綿而起,忽而江水橫陳浩淼空闊,其中點綴高人逸士漁夫釣者,表現其悠閑生活情趣。宋人論畫山水謂需寫出可游可居之景,此圖布置有序,意境優美,正體現了這一要求。畫上無作者款識,元時曾經倪瓚、柯九思等人收藏,定為郭熙之作,但此畫畫風清潤素雅,用筆尖利,與傳世的郭熙雄健渾厚之畫風頗不相同,謝稚柳更定為王詵之作。

《贏山圖》北宋 王詵 絹本設色 縱24.5厘米橫145.1厘米 臺北故宮博物院藏

此卷用勾勒青綠填染畫山,古樸清雅,元代錢選小青綠山水即似此畫風,卷末山石上有小楷題識,云:“保寧賜第王晉卿贏山既覺,因圖夢中所見,甲辰春正月夢游者。”但此圖是否為王詵手筆,鑒賞家中尚有不同意見。

《山水圖》北宋 李公年 絹本淡設色 縱130厘米橫48.4厘米 美國普林斯頓大學藝術館藏

李公年,北宋后期畫家。曾為江浙提點刑獄公事,是一位文人身份的山水畫家。《宣和畫譜》稱他“運筆立意,風格不下前輩,寫四時之圖,繪春為桃源,夏為欲雨,秋為歸棹,冬為松雪,而所布置者,甚有山水云煙余思,至于寫朝暮景趣,作長江日出,疏林晚照,真若物象出沒于有無之間,正和詩人騷客之詠題。”可知李公年善于在山水畫中圖繪四時朝暮,抒寫富有詩意的景趣。

《江山樓觀圖》北宋 燕文貴 絹本設色 縱31.9厘米橫161.2厘米 日本大阪市立美術館藏

燕文貴(967-1044),北宋山水畫家,吳興(浙江省湖州市)人,宋太宗時至汴梁于街頭賣畫,被畫院待詔高益發現并加以舉薦,后進入翰林圖畫院,甚得太宗賞識。作畫時常自出機杼,落筆命意不因襲古人,所畫景物清潤秀雅,又善于把山水與界畫相結合,將巍峨壯麗的樓觀閣榭穿插于溪山之間,點綴以人物活動,刻畫精微。《江山樓觀圖》描寫江景,氣勢開闊曠遠。卷首寫江邊丘陵起伏,近處碎石散布,雜樹迎風搖曳,遠處江水浩瀚。畫中溪山重疊,景物繁密,山間山濱布置臺榭樓觀,筆法細致嚴謹,是典型的“燕家景致”。

《溪山樓觀圖》北宋 燕文貴 絹本設色 縱103.9厘米橫47.4厘米 臺北故宮博物院藏

燕文貴又曰燕貴,兼擅山水、界畫與風俗題材,較為真實地再現了當時的生活景況。此圖繪高遠、深遠景色,溪山重疊,自下而上,自近及遠,繁復細密。在險峻的峰巒之中,顯現出雄偉壯觀的樓觀殿宇,山崖下水榭回廊與水波浩淼的江面互相映襯,加上陡峭的山勢與艱險的山徑,使此畫的境界雄渾沉秀,繁中見清。筆法尖勁峭麗,山石皴中有染,精細工整,是“燕家景致”的典型范例。本幅左邊石上有“翰林待詔燕文貴筆”。有清代皇帝弘歷的御題詩,并鈐有“古稀天子”等收藏印章。