葉永青訪談:教育開拓者——敏銳嚴謹的“鷹師”

來源:未知 作者:admin

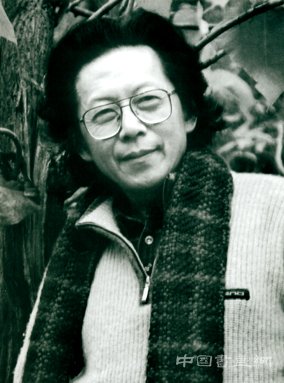

馬一平

王鷺(以下簡稱王):很高興采訪到著名藝術家葉永青老師,您能聊一下您剛入學的時候,初次見到馬一平先生是什么樣的印象嗎?

葉永青(以下簡稱葉):第一次見到馬先生,是剛考入美院路遇先生——他看起來很高,很帥,比我們要年長,是一個英氣逼人的美男子。記得我早期畫畫時,是屬于典型的“野路子”派,因為當年我在昆明那座小城市里,要想找到一些跟藝術有關的資源,還是相當匱乏的。既難找到好的老師,又難找到好的資料。當時唯一一個與藝術有關的重要資源,就是這座城市中心的郵電局,這里偶爾會賣幾本畫刊、畫報,有一本是浙江的“工農兵畫報”,另一本是川蜀的“四川畫報”。我偶爾會在“四川畫報”上看到一些油畫,其中就有馬一平先生的,畫的非常瀟灑帥氣。當時的繪畫風格普遍存在著“文革”后千人一面的“紅、光、亮”的特點,但每個藝術家還是會盡量的流露出一些自己的想法和不同的表達方式,比如作畫時畫得比較有筆觸感等等。馬先生的畫我還依稀記得,所以第一次見到他時,頓時感覺終于和“真神”對上號了。這是初次對馬先生的印象。

王:馬先生是如何給您們上課的,您受到了怎樣的啟發和影響?

葉:馬先生開始給我們上課,是到第二學年了。我剛進到四川美院時,跟班上同學的差距非常大,心里也非常忐忑,因為我是從云南過來的,在語言、文化以及生活環境上都和四川的同學有很大的差異。78級的我們前面還有一個很強的參照物,就是77級的全體同學,他們畫的都非常好。對于我個人而言,前面不僅有77級的實力生和偶象派,而且我們78級的大多數同學也在入校以前,多少受過一些畫石膏像的訓練,而我卻完全沒有畫過石膏像。記得我第一次進教室的時侯,手里頭拿著一支鉛筆就進去了,而其他的同學都是拿著一排鉛筆,從1B到6B很齊全,還有人拿著油畫筆當刷子,還有一些拿著其他我沒見過的工具進到教室。素描課上,同學們作畫會用一些工具呀、程序呀等多種系統的繪畫方法,而這些我完全不會,沒有人教過我,所以當時就顯得有些崩潰,整個一年級也一直是在這種糾結、不自信、很自卑的環境下度過的。第二學年時,馬一平先生教我們的素描課,他的課清新明朗,有著清晰的教學目的、教學程序和正確的教學方法。上他的課是非常有吸引力的,因為一上課他就會開宗明義的告訴大家課程幾個小時該做什么,該怎么做,其格局與程序都講的分外清楚,非常善于向學生傳達自己的教學思想;他還在課堂上鼓勵我們大膽質疑,大膽提問,在不斷地討論中得出更多有意義的結論,所以我總能在他的課上實現一次次大的飛躍。馬先生在人格上是有著特殊魅力的,即敏銳性和嚴謹性——他能夠敏銳地觀察到每個不同個體的不同特征,并包容有加,開明引導;他對每一個階段的教學都十分嚴謹,目標明確,要求嚴格。我想也正因這些難能可貴的特點,才共同構成了馬先生充滿魅力的教育人生。

王:馬先生在教你們的過程中,有什么難忘的事嗎?

葉:先生雖然當時是我們的老師,但由于年齡差距并不大,更像我們的兄長,他跟我們班還有一段特殊的淵源呢。當時女同學不多,我們班上就只有兩個大家都共同傾慕的“姐姐”。其中一個跟了我們班的大哥,另一個則是很漂亮且跟我們關系非常好的劉虹,她和先生有過一段愛情,也許這段感情經歷成了馬先生教學生涯和人生情感中很特殊的一段,但它是充滿激情的,使我們師生之間在感情上與心靈上都達到了一種飽滿的狀態。此后不久,我們全班就要畢業了,大家心情都很復雜——那個時候是有分配的,每個人的際遇都不一樣,有些可能要被分配到西藏,有些可能要被分配到阿壩,像我當時是留校當老師,在很多人看來是比較幸運的,但不同的人始終會有不同的經歷。畢業其實是個充滿悲歡離合的時期,每個人的心情都非常壓抑難受,離別當天,我們都互相去火車站送別,老師和同學們都互相抱頭痛哭。然而我在人群里面卻怎么也沒有找到馬老師,大家是多么地想跟他好好告別啊!無奈我們只有坐著火車離開了重慶車站,路上經過九龍坡車站,并要在那停2-3分鐘,這是一個短時間的停車站臺,但它卻離四川美院非常近,當時坐在車上的是我們一幫云南的同學,那一屆畢業的大概有不到20個人,是整個學校各個系的同學。當火車漸漸駛進站臺時,我發現有個人戴著一頂草帽,低著頭蹲在路邊,那時候是夏天,天氣很熱,等那人把草帽一掀開,我一看是馬老師,心里頓時激動起來。他已經蹲在那等很長的時間了,手里面還提著一瓶酒,我從來沒跟馬老師喝過酒,印象中他也不太喜歡喝酒,然而那天他卻走到火車窗前來打開酒,自己先喝了一口后讓每個人都喝了點,并語重心長地對所有同學說:“我送你們一程!”,當時我們當中幾個年紀小點的同學就立馬忍不住地哭了起來(說到這里,葉帥的眼眶中充滿了淚水),當時的情景真讓我終生難忘,以前從沒有哪個老師像這樣與學生面對,也許我們那批學生在馬老師的心中所占的分量算是比較重的。以后我也為人師,教很多學生,將心比心地說,作為一個教師很少能有如此機會和學生貼近交心。也因為畢業送行的經歷,始終讓我們覺得馬先生是一個跟我們內心比較貼近的老師,是可以換心的,這也促成了后來我們倆亦師亦友的親密關系。

王:您怎樣看待馬先生的教育貢獻?

葉:馬先生對四川美院的貢獻,其實遠遠超過了一個普通教師,他其實是四川美院美術教育的奠基者之一,他不但是一個傳承者,傳承了老一輩傳統的東西,而且他還是一個新事物的吸收者與開拓者,是四川美院新型教學的奠基人。他后來任職四川美院的美術研究所所長,實際上是負責四川美院的美術創作,當時我和馬先生的很多接觸都是因為他要組織創作了,要應付各種各樣的領導審查。馬先生還有一個使我印象深刻的地方,就是他總能夠站在創作者的角度,去接受一些新的甚至一些非常生澀的觀念,而這些新奇生澀的觀念,不論是從官方角度還是從整個社會對藝術評價氛圍的角度出發,他們都會把一些新興的藝術包括一些當代藝術視為一種不安和危險的藝術,所以像我和張曉剛還有王毅創作的作品,經常會在美術展覽上,遭受到很大的質疑,但先生卻總能夠想到一些妥貼的辦法,既能讓我們的創作受到保護,又能使那些當權者在某種意義上給“新藝術”一個寬松的成長環境。有一次他看了王毅的《消解》系列的抽象作品,然后來問我說:“消解是什么意思?”,當時我覺得一下很難把一個哲學的名詞與藝術、美學聯系在一起,并解釋得很清楚,而他卻不斷地認真研究,試圖在這三者之間找到一種相互轉譯的方式,他的這種精神是難能可貴的,這也很好的說明了馬先生是一位現代美術教育的優秀倡導者。

后來馬先生另辟蹊徑,在成都四川音樂學院創辦了成都美術學院,并提出“大藝術”這樣一個概念,我覺得是非常重要且有意義的,是他多年以來不斷思考所形成的重要觀點。我對此的理解是先生想把生活、美學以及創新的思想和創新的藝術觀念等多種東西結合起來,將藝術生活化與藝術教育相融合,這也是后來川音成都美院成為一個新的現代藝術教育溫床的重要原因,當然這跟先生對教育的不斷開拓也有著莫大的關系。不夸張地說,在整個四川藝術教育界里,先生的確是一個具有標桿性的人物,所以研究他的品質,總結他的學術和教學思想,是件很有意思,很有意義的事情。時間在快速的飛逝,很多事情都在不經意間被我們忽略遺忘了,當你再回頭看時,發現生活中的一點一滴,都在積少成多,積到一定高度它便會成為一個經典,成為一個震撼人心的故事。就像各種豐富的閱歷造就了先生那樣偉岸的身影,我們現在所看到和所聽到的其實都是關于馬先生的一些很片段,很片面的生活故事,若能把馬先生的博大精深從各個方面好好的總結研究一下,其實很有意義。

王:我覺得馬先生的記憶力非常好,因為我也在川音成都美院當老師,跟他有不少接觸,教學上他的確非常嚴謹,比如學院每次例行的教學檢查,他都特別嚴格認真,一絲不茍。我也曾聽馬老師說您畫涂鴉畫得特別好,有一次您在黑板上隨意畫了只小狐貍,畫的特別好,他就叫了很多同學一起來看。

葉:是的。我跟先生交往的一些細節我已經不是特別清楚的記得,我只記得馬先生給了我無數次的鼓勵,因為我很不自信,當時一畫素描我就覺得自己跟別的同學有差距,我因為一直喜歡畫速寫。當時在學校里面,我和張曉剛有一個綽號叫“云南兩怪”,其意思就是畫別的東西不怎么樣,但只要一放開畫想象的東西,或者隨手涂鴉,或者隨手畫速寫等這種單線的素描,我們就會比其他同學畫得更生動一些,更具有想象力一些,因此我就會經常在地上隨手涂鴉。先生是一個很有心的人,他留意到了我的涂鴉,并不斷地鼓勵我,而這種鼓勵對于一個年輕人而言,是一種莫大的肯定,在內心會產生很大的影響和動力。我覺得一個老師,尤其是一個好老師,他其實就是一面非常清澈的鏡子,而我們每個人的一生中卻很難有機會獲得這么好的鏡像來反射自己,同時生活中又不能缺少這種鏡像來觀察自己。馬先生他實際上就是一面明鏡,他能夠讓你照見自己,既清楚自身的優點,又清楚自身的缺點,這樣就會使你產生一種比較和反思,藝術就是不斷地把自己呈現出來的東西反復進行比較,沒有比較,就沒有一個成敗的標尺,就沒有成就可言,所以這是很重要的。在川美的時候,我和馬先生在一起參加過無數次的教學講評和研討活動,確實像你說的一樣,每一次都非常嚴謹,非常認真,他是享受在其中的,他的嚴謹不是出于一種挑剔心理,而是一種享受,他享受這樣的一個過程,他更熱愛這個過程,他不但不介意教學中的不同與比較,還熱愛這種不同,熱愛這種比較,我現在都能回想起他在研討過程中十分爽朗的笑聲,他整個過程都是很高興的,我覺得唯一能支撐這一切的偉大力量就是熱愛。

王:對,熱愛是一種偉大的力量!有時候覺得一個偉大的教育家,他是需要站在一種高度上的,需要有一定的修養境界。

葉:佛家有一句話說:“將心比心就是佛心。”,一個用心去付出,用心去和別人互換心靈的人,他的人格里面就會有一種偉大的東西——他的心胸是寬廣的,他能夠包容萬千。

王:馬先生就是非常有包容力的人,他能夠包容事物的方方面面,所以他教過的學生也都各有千秋。

葉:對,這是大家一致認可的。其實我們那么多的學生之間,互相差異都很大,也跟四川美院整個學風有關系。川美培養了一代又一代的新人,她有個不十分強調師道的尊嚴的特點,師生在一起就如同朋友一般,甚至經常把酒言歡,也沒有一些非常程序化的硬性要求,學生間的差異也許跟這種氛圍也有關系。

王:我記得我在川美讀書的時候,有句話很流行叫“啤酒教學”,現在我已經畢業8年了,依然跟之前的老師保持著非常融洽的關系。那時候川美的師生關系好像要比其他院校更親密些。

葉:對,這個很有意思。我自己教書都快30年的歷史了,也都還有著先生的影子,包括后來的同仁,教學里面其實也有先生的影子。這是一代一代互相之間慢慢形成的傳承與影響,所以在教學中,或者四川這樣的一個藝術氛圍,始終有著一種江湖氣,有人對此還有著各種各樣的批評、質疑,更有一種羨慕,這樣的師生氛圍確實自有特點。其實這種江湖氣就是一種世界觀,是一種觀察世界、認知世界的方式,也代表了川籍藝術家之間人際交流和分享的方式。始終從身邊的點點滴滴,從身邊親密交往的人中來感悟人生,感悟對藝術的理解,這些多多少少有著先生的影子。

王:您說的這些我能理解,因為采訪了很多77、78級的藝術家,每次進到一個藝術家的工作室都有完全不一樣的感覺和狀態,但他們每次聊到馬先生的時候,都是用幾個詞來形容的:第一是包容;第二是公平公正;第三就是活力與年輕。

葉:他年輕是因為他一直熱愛他的工作,他從不把繁忙瑣碎的事情當做一種折磨,而是幸福的享受。先生的這一生很讓人羨慕——他一直青春永駐,活力迸發,有時候我在不同的場合遇見他,就會感覺有一點穿越,覺得先生是有點逆天的老男人。

王:因為太年輕、太活力,永遠保持著這種爽朗的笑聲和矯健的腳步。能簡單聊一下馬先生他的藝術嗎?

葉:先生的藝術是一個很有意思的現象,和他平常的做派,以及外在表現出來的熱情奔放的性格恰好相反。他的藝術很內斂,情感上,有著非常細膩和用情至深的特點,藝術表達也非常的嚴謹。早年的時候,我看到過先生很多在西藏、阿壩等地的寫生作品,我當時非常喜歡,也很敬仰。他們那一代人處于一個承啟的年代,既受到了當年的蘇聯繪畫的影響,又受到了改革開放以后各種各樣的新藝術觀念的沖刷。在這樣的情況下,先生他始終能夠把傳統和當代藝術放在四川這個很人文的環境中,包括鄉村、土地這樣的一些題材里面來做細微的表達,我覺得他是想綜合傳統和當代的藝術,并試圖尋找一個新的藝術表達方式。可惜到了后來,我們很少有機會看到先生的創作了,所以很期待這次展覽上能夠看到先生更多的作品,想必這也是很多人共同期待的。

王:馬先生的展覽會在十月份舉行,您對這個展覽有什么話想說?

葉:點點滴滴匯成江河,我覺得先生對眾多學子在教育上的一生付出和人格感召,師恩難忘桃李成林,最終能夠匯集成“川”,形成后來非常重要且有影響力的“川軍”。