不可見的空間

來源:中國書畫網 作者:admin

當我們的目光漸漸照亮了作品,并且在與藝術作品反射的光芒交匯之后,觀看的目光又自然而然地轉向了作品的物質空間與展示空間。空間問題一直是現代主義意圖改造古典主義的策略之一,也是當代藝術不斷拓展的領域之一。立體主義大師畢加索將拼貼引入了繪畫的平面之中,從封閉體量到組合開敞、動態時空的介入,古典雕塑并沒有刻意地去關注雕塑的空間問題,它往往將空間與實體混為一談,空間概念也并不是古典雕塑家創作時考慮的首要因素。而現代雕塑對于空間的理解卻并非如此,特別是現代科技所帶來的新材料和媒介的介入,已賦予現代雕塑空間概念以新的內涵。早在19世紀末,現代主義雕塑家羅丹的《加萊義民》就突破了整體的團塊空間,引入了穿鑿技術,使空間在六個并置的義民形體中間滲透與流動,改變了古典雕塑封閉體量的空間觀念。畢加索在1912年創作拼貼作品《吉他》時,舍棄掉了沉重的青銅或者是石材,而利用了輕薄的紙板組合完成了一組形象的拼貼,他意圖排斥作品整體所帶來的體量感,使觀眾的視線開始注重材料本身,因為材料自身已然包含了物質空間。另一位立體主義雕塑大師阿基本科則利用體形的凹陷表現人體突出的部位,將人物形體打開,形成獨具精神內涵的“負空間”形象。這里的空間已不再環繞與實體,而是內凹與通透。由此,空間突破了傳統的封閉與單維,從外部空間走向了內部空間,從整體的密閉空間走向了時空交融的流動空間。當代藝術的空間概念也因為雕塑被裝置藝術的不斷拓展,而不斷延伸著新的空間構造。

圖1 畢加索 《吉他》 77.5 x 35 cm 拼貼、油畫,1912年

一、延伸的雙重空間

1、負空間

出生于英國倫敦的瑞秋·懷特里德熱衷于研究日常物品的負空間——即不被人們關注,卻隱藏著歷史記憶的空間。懷特里德用石膏、樹脂和橡膠直接在日常用品實體周圍的空間(包括這些用品的周圍和內部)進行雕塑創作。短暫的時間和空間被塑造成有形的實體,起到提示的作用。她的作品召喚著記憶和隱去的東西——透過她的“合成雕塑”仍能看出原始物件的模樣。在懷特里德的作品《100個空間》中,雕塑作品是由軟材料,石膏,橡膠,樹脂制作而成的立方體,色彩多種組合,材質、體積各不相同的立方體作品一字展開。當我們帶著經典的凝視目光走進展廳時,第一感覺是陌生與猝然,因為凝聚著我們的目光與視線的雕塑對象被分解成了一個個五彩繽紛的單元個體,我們的屏息凝神的注視被消解掉了。而我們知道最為經典的匯聚式目光的觀看則是賈科梅蒂的作品,細長的幽靈般的身體從你的眼前掠過,如果自己不全神貫注地觀看,根本無法捕捉到疾走的人影,以至于留下了幽靈游走之后的死亡的沉寂與憂傷。仔細分析賈科梅蒂的作品《行走的人》,形單影薄的人體逐漸趨于壓縮與抽離,似乎最后即將凝聚為一個濃重的黑點。而當我們注視他的時候,目光竭盡所能地包裹住他,從身體的表面一直纏繞到人物的內心,我們觀看的最終目的是希望穿透進人影的內在,進而沉浸入他的整個世界之中。由此,我們將全部的目光匯焦在了雕塑的人物實體身上,進而將人影的情感通入了觀者的情感容器之中。在這凝神的目光空間中,我們感知到的是附著在幽冥人體實體上的空間,這個空間是凝固起來的,也是粘合著的存在與占據的空間——即雕塑人物實體。

圖2 賈科梅蒂 《行走的人》 青銅雕塑,1960年

魯道夫阿恩海姆在《藝術與視知覺》中得出了“圖底”理論:“一個藝術家在創作中最感興趣的是這樣一個事實:凸起容易使樣式為“圖”,凹進則容易使樣式為“底”。并在第七章中主要敘述了“四進”部分在雕塑中的作用,在現代雕塑中,由于對四進形式的運用,雕塑正空間與負空間的“構造”關系之間的配合關系變得更加密切和完善起來。而凸進部分為正空間,凹進部分則為現代雕塑中所說的“負空間”。與凝聚的目光不同的是,《100個空間》中的每一個透亮的樹脂色塊幾乎均勻著分割著我們的視線,在空曠的白色空間中,我們的目光被100個色點點亮了,然而因為每一個色塊之間沒有明顯的結構支撐或者是線索連接,所以,我們無法獲得完整而凝固的空間視覺。當我們的目光試圖纏繞著這100個色點時,我們在色點的空隙中注視到了透明的空間,色點與色點之間充滿了或大或小(由于近大遠小的透視原理)隱形透明空間——即實體空間之外的負空間。隱性的負空間與色光閃爍的彩色實空間互相交織與滲透,在這里,懷特里德預想構造的流動的負空間便在色點之間建立起來了,傳統的封閉的視點與空間亦被慢慢消解掉。懷特理德本次雕塑主題是基于作品對周遭非建筑空間的一種反應。負空間的運用很早便出現在了萊特的建筑作品之中,萊特把“有之以為利,無之以為用”的理念運用到建筑思想中,他不認為空間是一種空幻的虛無,而視其為一種強大的發展力量,主張在藝術上消除無意義的東西而使一切事物變得十分自然有機,返璞歸真。在雕塑中,魯道夫阿恩海姆認為朝著這個聚集物內掏進去的部分,或者是鉆孔部分,都可以被看成間隔,這個間隔就是雕塑外部空間的各個部分之間的空白空間,這也是物理特性上的陰性空間,即負空間。

圖3 瑞秋·懷特里德 《100個空間》 樹脂(100個)尺寸可變 1995年

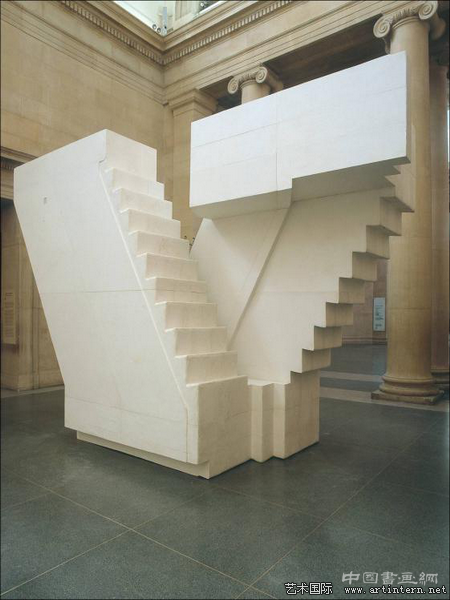

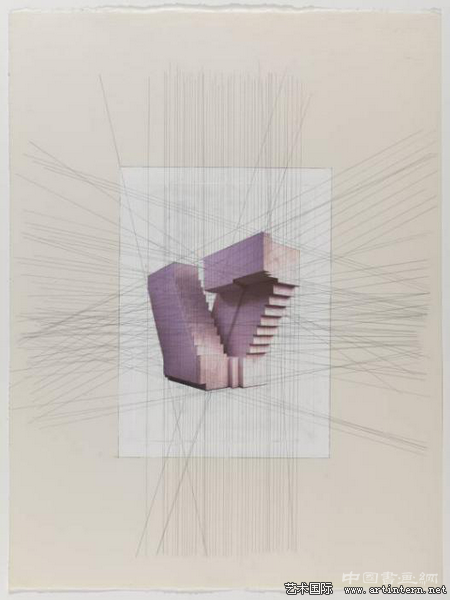

懷特理德的另一件作品無題(樓梯)是在她工作室中產生與呈現出來的,她的工作室原來是一個猶太會堂,在第二次世界大戰中被炸彈破壞后,又在20世紀50年代被重建了。由于該地區的猶太人口減少了,這間會堂被一家紡織公司接管當作了倉庫儲,一直保存到上世紀70年代,最后由懷特理德收購了。除了無題(樓梯),無題(地下室)2000年,無題(樓上)2001年都保存在她公寓一樓的內部空間,在這里,懷特理德保存了當時的歷史建筑,她發現了它們,然后改變它們,以適應自己的需要。通過觀察作品,可以發現懷特里德的雕塑打開了空間與空間之間的聯系,以骨骼與節點的拼接方式作為作品的基本形體和基本構成方式,然后在實體中挖出孔洞,制造出虛空以暴露內部形體。實體往往是作為虛空的框架,虛空又可看作是實體的延伸。阿恩海姆這樣認為:“如果把中空的形式接受為雕塑中的合法成分,就有可能產生這樣一種作品,在這些作品中,人體被約減為一個中心充滿空氣的外殼。”當我們面對《樓梯》時,正立的樓梯旁邊是方向相反的倒立樓梯,本來存在的墻體被置換了,出現了一個荒誕的樓梯樣式,此時,我們感到無所適從,因為平常的經驗已然無法通過這座倒立的樓梯了。倒立的樓梯如同一個隱藏的陪伴的突然出現,我們忘卻的或者忽視的事物突然被提起,驀然之后也許將是新的思考。

圖4 瑞秋·懷特里德 《無題(樓梯)》玻璃纖維、木材 3750 x 220 x 5800 mm 2001年

2、日常記憶

古典雕塑與建筑一樣,注重著結構部件的象征意義,特定的環境與周圍的雕塑組合都闡發著歷史的文化意義。在古典雕塑中最為關鍵的象征部件則是底座。廣場的紀念碑雕塑都因為厚重的、刻著文字的底座而充滿了神圣的象征意味。到了現代主義,底座的經典意義被取締,和戴維·史密斯一樣,卡羅的大型雕塑不再使用基座,這標志著對亨利·摩爾的現代雕塑傳統的突破。他們的作品都是直接訴諸視覺感受和對材料的體驗,不直接表現自然現象,有些作品甚至涂上鮮艷的顏色,強調它們與自然的距離。這“在后現代的語境下,實踐不是在與一種特定的媒介——雕塑——而毋寧說是在與一套文化術語的邏輯運作的關系來界定的,對其而言任何媒介——攝影、書籍、墻上的線條、鏡子或雕塑本身——都可被運用。因而這個領域既為任何一個藝術家的研究與探索準備了一批擴展了而又有限的相關位置,又提供了一個不受特定的媒介限制的作品結構。從結構上自上而下展開,很顯然的是,后現代主義實踐的空間邏輯不再受制于材料范圍內對特定媒介的定義,或者,就此而言,不再受制于材料的概念,它反而受那個術語世界的支配,這個世界在文化語境中受到了抵制。”20世紀80年代中期是懷特里德的學生時代,在布萊頓和在斯萊德藝術學校做作品時,她用雕塑鑄造著自己的身體記憶。1988年,她將一個衣柜內部密封,然后覆蓋濃重的黑色。對于懷特里德而言,給衣柜內部空間塞滿有形的物體是一種“舒適的想法,一些較安全的想法”。如同給予一個空間密閉與黑暗,就像給予衣櫥的死亡以祭奠與埋葬,這兩個主題——都來自親密的日常物體。藝術家喜歡對卑微的對象進行安慰儀式,連同更令人不安的身體的缺席和死亡,都隱約存在于她隨后的作品中,其中涉及的空間有床底空間,浴缸,床墊和停尸板。

圖5 瑞秋·懷特里德 《無題(空氣床II)》 橡膠 1220 x 1970 x 230 mm 1992年

圖6瑞秋·懷特里德 《無題(浴缸)》石膏、玻璃103 x 209.5 x 105.5 cm 1990年

無題(空氣床II)是懷特里德在倫敦時的作品,它是不尋常的,它再現了積極的、而不是消極的原始形態。藝術家在第一階段將氣墊床表面制作出凹痕,在第二個鑄造階段,空氣床被貼合了密閉的肉色橡膠,空氣膨脹的形式在這個有機表面起伏著,讓人想起(死)的肉。通過有機和無機元素的混合,《空氣床》開辟了一個內外并存的不明確的領土。在我們的日常經驗中,家具是專為人的生活而設計,與人體有著密切關系,我們使用家具,逐漸依賴于它們,并在它們的身體上留下了我們存在的痕跡。懷特里德在家具的身體上制作出了負空間,通過新的形式隱藏起物體原貌,在熟悉與陌生之間保存著關于個人的私密記憶。這種記憶并不是對象本身,而是關乎人類的存在,關乎現在已經消失的交往對象。懷特里德說:“我總是使用二手的東西,因為它們承載著一段歷史。床墊總是被弄臟的…人的氣味,只是日常生活。”懷特里德預想通過通過生活物品的普遍性功能,挖掘出每一個個人的記憶或經驗,從而共鳴出生活中類似的對象。

韓國女性藝術家Anicka Yi也十分敏感日常生活中的材料,雖然她的作品多取自生活現實,但是藝術家所選的材料是意想不到的,她的過程是不可預測的。因為我們可以發現Anicka Yi制造了一個神秘的氣味空間,而這種隱匿的空間正是在嗅覺感知中得到了顯現,在她的香味世界中,觸感和易逝性作為一種手段來重新認識藝術的世界。在觀者的日常認知中,很多生活的符號被經驗賦予了明確而又表面的含義,以至于掩蓋了它們真實的存在,從而簡化了事物背后的真實意義與復雜的歷史性。所以,Anicka Yi選擇了有明確符號的日常生活物品,但是卻在一種“互反”的手法中挖掘作品符號內里的深度意義。在她2013年的作品《生活是偶爾的粉紅獨角獸》中,我們可以發現包裹了面粉的鮮花被油炸了,最后保存在了凝固的樹脂之中。鮮花在人們日常經驗中是美麗的,但它又是易逝的,可以被看作是生命中華麗死亡的象征。Anicka Yi正是感興趣完整事物背后的碎裂與矛盾,而只有當我們開始注意著美好事物后面的殘酷與悲傷之后,才能夠更好得切開表面的浮華窺探到事物獨有的肉身本質。藝術家正是想要打破掉通常意義的鮮花——美麗的符號,美麗的、誘惑的、香氣襲人的都是固有觀念和意識形態的俘虜,她想用一種暴力的、對立的互反方式打破這看似完美的一切,當鮮花被油炸之后,當美麗與香味被摧毀之后,此時的天婦羅鮮花反而獲得了一種完整性,因為人們常常忽視美麗背后的消逝與腐爛。正如藝術家李青所言:“原來明確的典型形象對應一種日常的普通語言,而混融之后的語言更接近于詩性的語言。”

圖7 Anicka Yi 《生活是偶爾的粉紅獨角獸》 天婦羅炸花、樹脂、有機玻璃、不銹鋼貨架、鍍鉻啞鈴 243.84 x 629.92 x 15.24 cm 2013年

Anicka Yi在采訪中說道:“我很感興趣日常材料和唯物主義之間的聯系,以及易逝性背后的意義與價值,我常常關注消費主義文化中的消化和代謝。”為什么藝術家會選擇用烹飪的方式來表現作品?雖然她沒有任何烹飪訓練,但卻對一種激進的技術有著好感。油炸是一種日常生活中實現食物味道的基本方式,結合了非常迷人的形式與質地,在真空中密封的的油炸鮮花經過了72小時的油炸與烤制,其中摻雜了復雜的感覺:觸覺,氣味,聲音,溫度和疼痛的感覺,以及脆弱性。Anicka Yi喜歡這個過程中的暴力,如同具有高潮的戲劇。這些都是技術的愿望,味道成為了我們進入這個隱秘空間的通道閥門。油炸的鮮花裝置是一個積極的又是消極的矛盾空間,吸引觀看同時亦排斥觸摸。每個花莖分別涂上透射電鏡面糊,裹滿面包屑然后被放在油鍋油炸。藝術家想把暴力的技術強加在脆弱的、易逝的材料上,從而被動地暴露其脆弱、痛感。夸張的面糊表殼由重到輕,給人一朵飄渺的感覺。鮮花總是享受著“自然”給予的美麗和純潔。而Anicka Yi要做的是解決純潔,揭開美麗背后的衰減與死亡,作品中充斥著一種悲情的詩意。這種悲情體現在她使用了花的日常經驗性語言,以及建立在這一系列語言上的一切技術與情感演變。這些美麗的花兒其實也是我們自身的身體性體驗,即使不能被置換,亦然曾經或現在地構建著我們的自身記憶。日常物品是人類生存的一種紀錄空間,比如鮮花、衣物、床、浴缸……它們都和人的身體有關,它們本身的單元結構都是對人類現實世界的寓言,人也是在一種秩序與規則中被理解與接納的,而食物的腐敗、事物的消逝正是一種私密的情感與身體性體驗,關乎著人們生活中隱藏的秘密與記憶。

圖8 Anicka Yi 《當空間遇見第1部分(光澤或瘋狂)》亞克力管及配件、人造毛皮、實驗室硬件、電線、泡沫、環氧樹脂;油漆,水族箱卵石,仿珍珠,發光二極管 183.01 x 183.01 x 183.01 cm 2016年

二、相似的復制空間

隨著網絡技術、信息工程、克隆仿真科技的發展,我們的圖像世界已經進入到了仿象的第三個階段:“擬像”。鮑德里亞所謂仿像三個階段,“其實落腳點在第三個階段,即仿真階段。仿真階段可謂資本主義發展到當下的一個全新階段,在這個階段的生產中,傳統的模式被徹底改變。”仿真時代是徹頭徹尾的符號統治時代,在這個時代,不僅僅是真實和虛幻的界限模糊,而是“仿真”作為價值的生產模式將真實驅逐出場。波德里亞如是說:“現在調控社會的不是現實原則,而是仿真原則。終極物己經消失,現在是模型生成我們。已經沒有意識形態這樣的東西,只有擬像。”在“擬像”的時代,符號體系可以借助科學技術手段超越真實進而成為“超真實”。正如波德里亞自述道:“這種虛擬的基本概念,就是高清晰度。影像的虛擬,還有時間的虛擬(實時),音樂的虛擬(高保真),性的虛擬(淫畫),思維的虛擬(人工智能),語言的虛擬(數字語言),身體的虛擬(遺傳基因碼和染色體組)。到處,高清晰度都標志著越過所有正常決定通向一種實用——確切地說是‘決定性’的——公式,通向一個參照元素的實體越來越少的世界。”正是通過一高度發達與仿真的技術手段,我們才可以延伸自己的感知多元化地調動起自己的肉身感官。

而“擬像”是如何達到超真實的世界的呢?有研究者認為主要是來自兩個原因:第一,微觀世界的誕生,可以讓人們感知到更細微更深遠的世界;第二,動態世界的誕生,靜止的圖像只能復制時間的片段而不能完全模擬世界的運動真實,而電影、電視、信息技術之后,動態的時空重疊空間出現了,進一步延展了人類的平常生活感知。然而“擬像”會成為超真實又是什么原因呢?施奕青在研究中總結到:“其一是擬像對客觀事物內在規律的把握。如迪斯尼樂園是美國價值觀的反映仿生人是對人類基因密碼的破解鏡頭組接是對人們視覺習慣的了解等等。其二是擬像外在形式的高清晰度、逼真再現。這在擬像的技術基礎一節中我們有所了解了。實際上這兩個特點均凸現出了科學技術的重要性,沒有科技的支撐我們是無法做到以上兩點的。”由此觀之,技術延伸了“擬像”的內涵,最終結果則是“內爆”:“形象、符號掙脫了意義、真實、深度的束縛獲得了新生。這種解放后的符號得到了極大的自由。它們根據符號編碼、模式生成規則不斷地增生繁殖、四處撒播直至主宰整個社會生活。”

符號系統獲得了極大的自由這是科技之前的階段從未體會過的,因此“擬像”的空間是極具誘惑力的。正如“鏡像”的幻覺技術一樣,通過多種鏡頭與技術達到了魔幻的效應。魔法(magie)、影像(image)、想象(imagination)部分交叉相連。預言者為此從各種著述中尋找參照,如1497年馬爾斯爾·菲桑翻譯的《論魔鬼的法術》(De Operatione daemonorum)一書中有一段文字:“魔鬼在鏡子中的模樣多變,精靈模仿各種各樣的形狀、顏色和模樣,取悅異想天開的人,他們像空氣或云一樣因陽光照射而變換形態,如同我在鏡子里看見的一樣。”魔鬼利用想象,讓人看到幽靈和幻影,或是通過托夢和幻覺令人懼怕,將他們玩弄于股掌之中。“夢與鏡子古人早已因為兩者具有同樣的預言能力將之聯系在一起——它們的共同點在于產生幻象。”而“擬像”對藝術家而言,同樣也以魔力的幻覺吸引著這類社會的敏感者,例如2005年塞拉在Marry Boon Galley的個展中,描繪透過數字處理而來的扭曲圖像,在畫面中猶如一個突兀的大漩渦,與畫面其他的圖像并存,沒有空間的從屬關系,沒有敘事的可能聯接,進入到了一個人機交互的藝術媒介世界之中,“擬像”的世界幻象叢生,魅力無窮。

1、“自戀”的鏡像

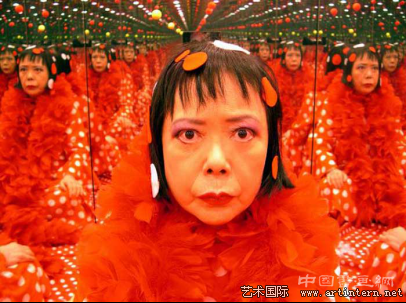

一提起草間彌生,無限重復的波點、熾烈著高純度的色彩以及迷幻的光影便在腦海里不停翻轉,高濃度識別性的“波點女王”成為全球追捧的明星藝術家,商業與藝術的合謀更是打造了藝術家的熠熠生輝的神秘光環,而在熱切追捧其時尚喧囂的背后,是否我們還懷揣著一個樸素的心走進藝術家的精神領域、走入藝術作品的內里。在草間的《圓點執念》的作品中,鏡子成為藝術家重設空間的一個重要的道具,也可以說鏡像成了一種策略。她并不在乎鏡子里到底反射出了什么,是不是與真實的影像對應,而是關注著鏡子如何令主導性的“自我”重復映射在延伸的空間里面。拉康通過了“想象性”討論了鏡像階段的“自戀”:“自戀是兼具整體性與自律性的、其矢量面對作為完美理想形象的自己的鏡像的眷戀,是幼兒將被割裂的自己的欲動連接到以整合形式返回的鏡像上,在幼兒愉悅地迎接它的鏡像階段的頂點產生的愛的形態。”這是由于主體被外部的鏡像誘惑,使其深深地侵入到自己的內部,從而對鏡像產生無限眷戀的結果。

圖9 草間彌生,《圓點執念》,燈光裝置,(Dots Obsession, 2015年)

1941年太平洋戰爭爆發,草間彌生進入長野縣立松本第一女子高中就讀,據后來藝術家自述,大約在此期間她開始出現幻覺、幻聽,會看到物體周圍浮現光芒,或是聽到植物在說話。她會把出現幻覺時所看到的畫面用素描畫出來,借此以減緩自身的恐懼。草間自幼為強迫癥所苦,創作的圓點是不斷出現在她眼中的幻覺,而她自我治療的方法,就是執起畫筆,讓自我消融在其不斷衍生的幻覺之中。在拉康(Lacan)看來,“鏡像”階段是人類嬰兒時期自我身份確認之初的心理狀態,嬰兒在無預期的情況下赫然從鏡中看見了自己的形象,從而興奮地“擷取”過來預想使鏡像成為自己的“同一體”。而透過鏡像塑造自我的過程被拉康界定為“原始的自戀”,自戀不是朝向自身的內在,而是朝向了外在的形式,自我愛上了那個不在自身之中的視覺影像,愛上了那個和自身保持一定距離的幻覺式的形象。

圖10 草間彌生,《無限的鏡屋》,裝置作品, 2013年

在草間的鏡子屋中,紅底白點的圓形氣球成為了自我形象的替代,密密麻麻的圓點在鏡像空間中被不斷重復,而圓點的色彩與形狀被藝術家刻意地極簡化以至于達到“同化”的強勢視覺效果,不斷繁衍的色彩與形狀就像通關印章般強勢地覆蓋在觀者的眼球之上,極簡的視覺形式與極多的數量重復匯聚成斑斕而暈眩的光影侵入著觀者的感官,紅色、白色旋轉著、流動著,兇猛地刺透進了觀者的血液之中,而草間意圖借助鏡子進行自我形象投射的欲望亦如同無法抗拒的力量植入進了觀者的意念之中。正如拉康認為自戀的強大力量一般:“自戀暗藏了一種對自己來說,將某種外在的東西變形為內在欲望對象的近乎魔力的力量。”草間曾經亦然說道:“我將要創造一個從未有人建立以及踏入過的‘草間的世界’”。在自傳《無限的網》中藝術家曾經這樣回顧這件作品:“以前我自己親身經歷過那種靈魂出竅徘徊在生死之交的狀態,現在終于用這個裝置把那種感覺重現出來。”不用說,鏡子是隨處可見的日常用品。不過經過草間的巧手安排,就變成展現生與死、現實與虛構等等復雜關系的視覺裝置。草間在接受媒體采訪時還表示:“就創作媒材而言,沒有比這更棒的材料。它可以映照我的形象,讓我和另外一個自己相遇。”草間后來繼續發展,總是組合復數的鏡子來創作作品。她將“眼前的事物”進行多重角度的投射,進而呈現出“前所未見的世界”。要將草間彌生的世界觀具象化,鏡子是非常重要的一種媒材。

圖11 草間彌生,影像截取《正在唱歌的草間》,影像裝置,2004年

2、異化:分身之鏡

大多數光學技術和裝置都可以令人產生幻覺或使人發狂。暗含于其中的理性機制使人難以防備,對懷疑主義和散亂的幻覺構成挑戰;這意味著,詭異和不安所在之處也可以產生玩娛和快樂,孩童玩游戲時就是以嚇唬人為樂。如同珀爾修斯斬下美杜莎的首級,機巧的人采用側視的辦法避免受到映像的迷惑,于是控制了混亂。不過,側視所獲得的印象結構散亂、輪廓粗糙,盡管它們得到了光的反射同樣令人產生暈眩和焦慮,因為經受這種操縱的目光會被零亂的形態迷惑。誘惑建立于陌生感之上,使意識迷亂,產生模棱兩可:觀看者處在古怪離奇與邏輯理性之間,感覺到一種莫名的愉悅,它來自殘存的疑惑,也可能是由于暗自希望魔術是真的,想要令他人產生幻覺的同時自己也想獲得幻覺。“值得注意的是,在重組之前,因變形影像而破碎的空間是一個可能產生精神分裂的空間,產生這種危險的原因是,觀看者隨時都能從理智的一端滑向異想的一端,從光學現象科學滑向失控的幻覺。”

圖12 草間彌生《鏡屋》局部,燈光裝置

生態美學強調身體的感知,因為感覺系統既是身體內部的,又是鑲嵌在身體上的,有意識的身體并沒有沉思性地觀察這個世界,而是積極地參與到經驗過程當中。當觀者走進草間彌生的迷夢幻境時,身體的機能感官被充滿力量的圓點與條狀物刺激之后,由極度地興奮漸漸轉向了麻木,因為器官的敏感度被單向度強大的形式所淹沒甚至毀滅,在一陣毫無反擊之力的暈眩之后逐漸消融掉觀者自身,知覺被裹挾進入了草間建造的無限迷幻的夢境之中了。草間的創作殘酷地卻也戲謔地揭示了一個隱晦的真實:眾人都有瘋癲的本質。藉由她的創作,大眾的瘋癲得以合理化地尋求出口與再現;瘋癲的型式以大量復制的模式出現在日常生活的各式物品當中,日漸普及的瘋癲與非常態,竟翻轉為日常與時尚的藝術風格,型塑成一種不再視瘋人為“絕對他者”的氛圍,因為,每個人在理性與文明的規范內,內心都渴望溢出于常軌的瘋癲。1966年草間進入電子雕塑階段,她在卡斯帖蘭尼畫廊舉辦的個展《永恒的愛》中展出了多媒體裝置,在一間六角型房間,墻面上有一個小窗口,觀者可以透過窗口觀看這個六角型房間的內部,如同一個偷窺的空間視角一般充滿了神秘的幻覺。內側墻壁及天花板布滿鏡子,制造出寬廣延伸的空間感,天花板上嵌有白藍綠黃等顏色的燈泡,燈光交錯閃爍,出現了十七中不同的炫目燈光組合。

當我們一步步走進草間彌生的魔力鏡像之中,在波點暈眩的空間中,在燈光迷離的虛擬空間中,我們看到了自己,而自己究竟在魔幻的草間世界中會有怎樣的命運,是瓦解還是消融?亦或者是與其自戀的草間形象完美重疊?在薩比娜·梅爾基奧爾—博奈看來“疏離、融合,所有的自我觀照都具有這兩種層次。思想對于自身的反思,或稱為意識的雙重性,都是同一主體的自身化,它不顧一切地試圖通過激發虛構出的另一個自我,標明其間的不同,然而人以主體與客體和雙重身份的存在狀態若發展到極端,‘客體’成為‘主體’的分身,就會令人對現實質疑。鏡子只不過反射出映像的映像。‘為何站在鏡前,鏡中沒有我的映像?難道我是一個夢中之夢?’衍生無盡的映像撼動主體的完整性,使其四分五裂,而非支持和幫助他。主體將映像視作幻影,映像彼此反照,無窮無盡,幻覺因而一步步逼近。”觀者所看到鏡像其實只是一種幻像,現實的形象與鏡中的形象表面上融貫著一種完美的統一,但是這種完美的統一只是一種自我幻覺,因為真實的自我與鏡像之間橫亙著難以跨越的鴻溝。狂熱的偏執情感與虛妄的幻覺反復糾纏著、無限交織著,草間彌生作品中自我存在而又自我消融的矛盾體使得她預想打造的迷夢終究成為一個幻像叢生的異托邦。

圖14 草間彌生,《I’m Here,but Nothing》,裝置作品,2000年

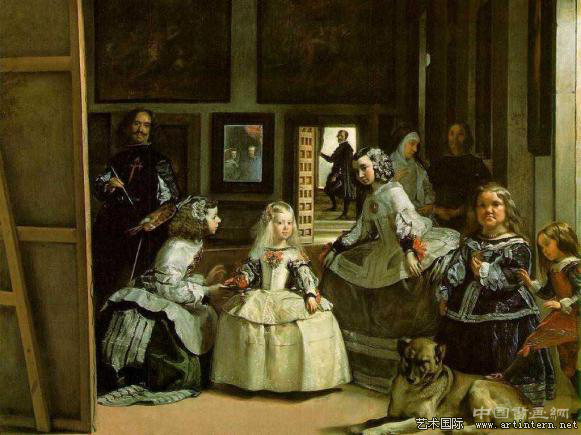

三、異質空間

福柯說:“我們生活在空間之中,由此我們自身得到了伸展。我們的生命實際上消逝于其中的空間,我們的時間和歷史都產生于其中的空間,吞噬和磨平我們的空間,也是一個自在的異質空間。”在福柯描繪的異質空間中,我們并不是生存于某種個體或事物的實體之上,也不是生存于染上了閃亮色彩的虛空之中,而是生存于一種關系的整體之中,這些關系決定了彼此不可還原和絕對不可重疊的位所。空間的異質性正是在于空間中的元素與關系有著差異性,彼此可能存在著分離與顛覆,而不再是古典邏輯空間中的順從與相似。異質空間中生發著復雜而神秘的網絡,可見不可見、時間與所在都存在著多維地交織。在可見不可見的罅隙之中存在著巨大而豐盈激情的隱匿空間,不可見的力量激動澎湃,這是虛構藝術之下的不斷威力。福柯認為,這便是委拉斯貴支繪畫中的隱藏起來令人無限回味的秘密所在。然而,這種相互可見性卻也潛藏和承諾了無限的不可見性——它是一種無限的生成,無盡的虛空。所以,“不是促使那不可見成為可見,而是促使不可見的不可見性源源噴涌其威力,這就是虛構的偉大力量”。

圖15 委拉斯貴支 《宮娥圖》 油畫 1656年

在當代的多媒體與數位藝術中,異質空間仍然是藝術家孜孜不倦找尋并使其顯現的主題。后媒體時代之前的異質空間都是在物理與技術的實體空間中得到了顯現,并且存在于我們想象之中。在當代,數位技術通過仿真現實空間,仿擬了令人產生幻覺的魅力叢生的異托邦,最為重要的一點是,在這個充滿幻覺的空間中,我們的身體可以主動觸碰,甚至通過技術操縱空間的時態,進而深深地沉浸其中。數位藝術中的異質空間有著將現實擴大增強的特點——“擴增實境”(Augmented Reality),仿真的技術可以在現實環境中將計算機產生的數碼信息疊加,逐漸生成出一個真實與虛擬互為空間的新情境。擴增實境藝術存在著“間性”的狀態:“就審美本體而言,它試圖超越虛擬與現實的二元限界,處于真實與虛擬‘之間’;就審美創造而言,它在空間與時間的多重可能中穿梭,處于原初情境與再造情境‘之間’;就審美欣賞而言,它在交互體驗中進行著沉浸與反沉浸的雙向運動,處于沉浸與反沉浸‘之間’,并最終努力朝向一種開放的生成性存在。”正是因為這種“間性”的特征使得多媒體交互藝術具有新的審美特征,從而成為一種獨具魅力的藝術形式。由于計算機擬像與擬真技術的運用,多媒體公共藝術“場所”的知覺感知已進入到了多樣現實并存、交疊互動的異質空間時代,因此,現代意義上的‘混合現實’(Mixed Reality)體驗是不同類型的現實的彼此混合,這種混合生成了物理對象與虛擬對象可以共存與互動的新環境。多媒體公共藝術的異質空間混合現實體驗,一方面,以傳統媒體造型表現的“相似性”體驗混合現實的“不動之動”;另一方面,以“相似性”與語意表達上的不對等所形成的差異性去體驗混合現實。

1、軟化的空間表皮

表皮是建筑空間身體的皮膚與外殼,它能夠包裹著空間的內里,與空間里的人群產生直接的交流,而對于外在的環境,空間表皮則是能夠呼吸的介質。在當代藝術作品中,空間藝術家會考慮到如何改變表皮的性質,從而使觀者能夠產生強烈的觸動與交流。日本數位藝術團隊teamLap則是十分擅長運用數位科技的手段改造空間的實體,進而產生無比絢爛的幻覺。teamLap最近在日本臺場的展覽《DMM》中展示了空間與科技的夢境美感。空間被完全封閉了起來,黑色的墻幕包裹著整個空間,空間的底部是盛滿水的水池。當觀者赤腳走進水池以后,從屋頂射來的燈光點亮了整個搖曳著的水池,鯉魚在無限寬廣的水面里游泳,人們可以走入水中。鯉魚會受到水中的人存在的影響,也會受到其他鯉魚的影響而游泳。然後,鯉魚會跟人們互相碰撞后會變成花而凋謝。花朵凋謝的痕跡會在觀者的游動軌跡上畫出一條條五光十色的線。這件作品是通過電腦程式實時地不斷進行描繪,根據觀者的互動而產生的光影景觀,并不是將預先制作好的影像進行放映。

圖16 teamLap 《水面的錦鯉與人創造的無限舞蹈》 空間裝置2016年

從整體來看,每一單元的空間變化并不是復制以前的狀態,而是受到觀賞者的行為舉動的影響,持續地進行變化,眼前這一瞬間的畫面在觀者走動之后便成為了永恒。這件作品中,藝術家運動了流動的水作為表皮,實時的交互光影與水進行交射,空間外觀本應是極度靜止的,由此靜止的表皮反映的內部空間也應是勻滯不流的。但由于空間表皮被置換成了流動而透明的水面,再加上具有情節的燈光與水的表皮產生多樣的光影,故而整個空間在動、靜之間閃爍不定,給人一種在時間的行駛中空間的永恒與流變相互交織的感受。在建筑藝術中,赫爾佐格與德穆隆的許多建筑,都盈溢著一種神秘的閃爍感,這種閃爍感來源于他們極其肯定的建筑實體性,夸張地強調其對于幾何空間的明確占據,另一方面又以表皮的非常規處理來質疑建筑實體最基本的物理性質,逐漸溶解掉實體所帶來的空間確定性。在動與靜的矛盾空間中,這種并存的特質導致了一個有關物質實體的悖論,即物質性的過度表達反而消解了物質性本身。而teamLap則反其道將空間表皮換成了對立的水面,并通過搖曳的燈光順勢將炫麗的表皮表現力放大到可疑的程度,以至于遠遠超越實際的空間的堅硬質感,從而產生空間軟化的虛幻感。而在這一虛幻的空間中,交織了觀者身體帶動的斑斕痕跡,亦攪動了射燈中的形象所帶來的現實情景,過去、現在、未來都在一瞬間產生了混合的存在。

圖17 teamLap 《柔軟的黑洞——你的身體成為一個空間,影響著另一個身體》 空間裝置2016年

在 teamLap 的另一件作品《柔軟的黑洞》中,封閉的空間表皮被改造為了柔軟的有彈性的布團。觀者能夠接觸的所有地方,都是柔軟到會陷入其中的空間。而且空間整體是無比的黑暗,地板丶墻壁和天花板之間也沒有任何分界線。當人們進入作品空間里的時候,空間本身會受到人們身體重量的影響而產生變化。然后人們的身體也會受到空間變化的影響,身體與身體之間彼此都可以透過作品空間互相影響。觀者身體能夠讓空間產生變化,而這個空間又會讓觀者的身體產生相應的變化。物理空間的身體與觀者的身體緊緊地貼合著、擁抱著,如同蜜蜂掉進了粘連的蜜糖中一般,創造了一種奇妙而親密的軟化空間。

2、沉浸的“非空間”

“虛擬現實”是數位藝術中最為重要的特征之一。在虛擬現實中,計算機數字視覺會在與傳統媒體的差異中尋找一種仿真的獨特性。除了虛擬的現實之外,“成像方式”也是計算機視覺的另一個界定維度。這種成像方式類似于數字游戲的成像技術,它的圖像是通過一系列的數字信息向一架機器的輸入而完成的。“它屬于一種以數學方式存在的虛擬現實,因此也被稱為是一種類似于煉金術般的‘超媒體’。”TeamLap認為“數字藝術可以讓復雜的細節得以自由呈現,在人們開始接受數字技術的概念之前,都是以物理的形式表達和傳遞信息。創意表達通過靜態的媒介已經很多年了,通常都是運用帆布或者是顏料的物理物質。然而數字藝術的出現可以允許人們表達和傳遞得更為自由,逃離掉物理媒介的束縛,使數字藝術可以獨立存在以及自由的延伸。”較之于傳統媒介,數字技術有能力更自由地表達藝術作品的變化和細節,并且觀者參與到藝術品中可以永恒地改變一件藝術品,觀者與周圍的環境決定了藝術作品的在空間中呈現上的變化,通過創造一個觀眾和藝術作品之間的互動關系,觀眾成為藝術作品的一個內在的組成部分。

圖18 teamlap 《漫步在水晶的世界》 空間裝置2016年

《漫步在水晶的世界》是teamLab將LED三次元地設置於空間之內,并且使用teamLab獨自開發的“4D交互視覺”(Interactive 4D Vision)讓三次元空間內移動的立體物能夠即時且立體地被呈現出來。然后將無數的發光物作為粒子配置在三次元空間內,表現出宇宙空間里光的動態的互動裝置藝術作品。觀者的身體可以在安排好的路徑中來回走動,可以走入這個由LED光粒子影像空間所營造出的光之宇宙中。當觀者進入光空間的時候會對空間整體造成影響,讓光線永遠地持續產生變化。光線雖然因為觀者的互動而持續變化,但是接受觀者影響進而產生的光空間卻一直都是以觀者為中心的。異度空間雖然以一種絕對性的條件不斷地被創造出來,但被創造出來的同時也觀賞者為中心。進入空間中的觀者的身心能夠與光完全融為一體,產生超越三維的“非空間”。

圖19 teamlap 《漂浮在落花的世界中》 空間裝置 2016年

我們已經可以通過數字技術媒介感受到“非空間”再造的多維情景,莫爾斯(Margaret Morse所言的“非空間”(Nospace),即“一個處于二維或三維之間、之中,讓虛擬性和現實性的信息相遇之場所,而這個場所與原有物理空間相比必定會有新的意義。”在這里,科技媒介將虛擬與現實的空間關系進行混合、擬真與交融,從而產生虛擬與現實之間的新空間或者說是“非空間”。觀者可以透過智慧型手機的瀏覽器進入,從構成宇宙的元素之中選擇其一,在智慧型手機上操作將其滑動丟向“Crystal Universe”就能夠創造光之宇宙。作品從展覽開始一直到展覽結束,作品的展出過程都是動態的沒有時間界定的。并且通過互聯網以及視頻裝置,作品實現了烏托邦與現實世界的交融與互動,從而產生了非二元對立的新的空間存在。觀者所處的觀看空間是一個現實的肉身空間,而視頻作品中的落花動態圖像則是由3D技術完美呈現的虛擬的科技幻覺空間,而連接這兩個空間的媒介也是虛擬的互聯網信息技術,由此一來,肉身空間與幻覺空間交互相容成為了真正意義上的“非空間”。觀者處在這樣一個或實或虛的空間中,產生了新奇、想象甚至不安的幻覺,深深地被夢幻般的空間吸引,并沉浸其中了。當二維的多重介質成為無數縱深時空的入口時,空間的表皮可能就此被突然放大了,在此,異度空間可以是有著無限疆域的心理空間也可以是積納無窮內涵的意義空間,空間因此可能擺脫實體物理空間的有限桎梏而抵達自由之境。這種自由不是物質的、張揚的,而是精神的、內斂的。它不是通過對地心引力與結構規律的反抗來表現一種自由的幻覺,而是神秘莫測地不動聲色地消解著物質對于精神的禁閉。

3、仿真的機器視覺

臺灣數字實驗藝術家林佩淳的作品《夏娃克隆No.3/No.4》主要以3D動畫、互動的計算機程序系統、紅外線感應器及網絡攝影機建立六個巨型“夏娃克隆”的影像,藝術家將夏娃的影像分別投影于六角形立體的互動影音裝置,凸顯此異種有如龐然大物儲存于液體中被培育著,當沒有觀眾時,《夏娃克隆》影像則靜止不動,只有液體的水泡泡緩慢出現且發出隆隆的水聲,又當觀眾出現在作品前且左右移動時,《夏娃克隆》影像則立刻轉動姿態且凝視著觀眾,而背景聲也同步發出實時的音效,創造一種因觀眾存在《夏娃克隆》才會活現且轉動的鬼譎氛圍。又為了模擬水中的透明感,藝術家以網絡攝影機實時拍攝每一投影面對角的場景與觀眾影像,巧妙的創造了《夏娃克隆》影像與展場實景合一的虛實情境。

這足以與觀者作親密實時的大型影音互動裝置,展現了互動新媒體藝術的魅力,如六面投影體如水族箱存放了六種不同的質感(如金、銀、水晶、蛇皮等)、色澤(藍、綠、紫等色)與印有不同語言的666數字(中文、阿拉伯文、日文、英文等)于《夏娃克隆》額頭的影像,的確帶給觀者一種莫明的好奇與吸引力,猶如面對龐然大物的異種,一種緊張與不安的恐懼感油然而生,當觀者遠看作品時,《夏娃克隆》是靜止不動的,又當靠近作品時,觀者會驚訝發現《夏娃克隆》突然轉動,且會因著觀者左右移動而改變她的身體姿勢,甚至眼睛會盯著觀者的眼睛,這種與《夏娃克隆》的雙向親密關系,彷彿觀者正控制著她,卻也彷彿觀者正被她吸引進而無以遁逃。科技正滲透著人類的生活,如手機、網絡、計算機、監視系統、身份碼、各種密碼等對人類無所不在的操控、誘惑與監視,這種控制就如圣經啟示錄所記載的獸印666一樣:“凡沒有受666獸印的就不得做買賣”,因而沒有受獸印的人是無法生存的。

《夏娃克隆系列》中出現了兩個主角:“蝴蝶”與“夏娃”,都是藝術家以基因生殖科技的實驗態度,模擬創造出不存在的兩種物種,透過實體展場的空間營造,讓觀者沉浸于其中,并開啟敘事的想象之旅。數位藝術運用3D技術模擬出了幻真的視覺真實,而我們的肉身感知亦然被注射器尖刺般全部敞開,因為我們已經不需要全神凝視的注視與目光聯接,便可以接觸到對象的信息傳送。從一開始接觸到光影的形象,我們的知覺便產生了機器般的聯動反應。如《創造的虛擬》中具殿堂靈光氛圍的個人控制室,神秘的光影與音樂調動起觀者的全身感官,作品的主動觀看不斷吸引著觀眾透過觸碰涂抹方式成為蝴蝶生物體的創造者,并參與完成創造生命的儀式。

圖20 林珮淳 《Revelation of Eve Clone 》夏娃克隆啟示錄 2011年

林珮淳的“夏娃”是一個仿真的“夏娃”,是一個在虛擬基因生殖實驗室里所誕生的物種,單純觀看夏娃的長相與臉部表情,是一位帶著淺淺微笑的充滿著美麗通透身體的女子,她有著特殊造型與發妝,額頭上的“666獸印”烙印隱約可見,卻也無損其美麗。在《夏娃Clone肖像》中,“夏娃”頭像雖然被禁錮于一個時空當中,其深邃的雙眼隨著觀者的走動,擺動窺看。《夏娃克隆手》則以標本玻璃罐中封存夏娃各種不同材質的雙手,如蛇皮、樹皮、蛹皮、貝殼與礦石等,顯示“夏娃”是具“非人”皮囊的物種。這些造像的皮囊材質,背上所披覆的鱗片與骨節,清楚顯露了“夏娃”所具有的獸身特質。《透視夏娃克隆》則以透視片型態,透露出隱藏于軀體的玫瑰、龍、鳳、蛇、蝎子等刺青圖騰,凸顯額頭上各國語言之“666獸印”烙印的邪惡象征意義。

圖21 林珮淳《Revelation of Eve Clone III》夏娃克隆啟示錄III 2011年

數位科技模擬身體寫真制造出了“仿真”的夏娃身軀,身體如光潔的玉石般透瑩,但是究其產生的本質仍然未有脫離出技術的仿真性。夏娃克隆似乎運用技術賦予了夏娃的身體以神圣的“光暈”,然而我們知道,“光暈”是本雅明的重要理論,“光暈”來源于德語Aura,是指(教堂)圣像畫中環繞在圣人頭部的一抹“光暈”,這是Aura的本義,與“神圣”之物相對應;本雅明用“光暈”形容藝術品的神秘韻味和受人膜拜的特性,這是Aura在本雅明那里的轉義。真正的光暈是藝術作品中的“映襯意象”,是一種神性境界或“象外之象”。光暈在時間和空間上的兩個感知維度:光暈是一種源于時間和空間的獨特煙靄:它可以離得很近,卻是一定距離之外的無與倫比的意境。而在克隆夏娃之中,科技制造出了神秘而極具吸引力的幻想,在一種若即若離的神秘幻境中,我們置身于了一系列迷蒙而褪去了身體感知的“仿真光暈”之中了。

圖22 林珮淳 《Eve Clone No.3 / No.4》夏娃克隆No.3 / No.4 2011年

為了表達“夏娃克隆”與科技的密切關系,在展場的中間立有金色的“夏娃克隆”頭部的實體雕塑,觀眾可以手觸碰其頭部666符號,“夏娃克隆”影像會逐漸抬頭并舞動身體,如孕育中的嬰兒狀態逐漸成長為更有活力的生命體且進行復制,象征著“夏娃克隆”會因著人類的介入而產生變化,也營造出“夏娃克隆”超級偶像式的魅力和性格,一方面暗示科技雖具有無限發展能力,但也因日漸操控人類的欲望,而可能導致人類的淪落,甚至走向圣經所預言的末日浩劫。當沒有觀眾時,“夏娃克隆”影像則靜止不動,只有液體的水泡泡緩慢出現且發出隆隆的水聲。又當觀眾出現在作品前且左右移動時,“夏娃克隆”影像則立刻轉動姿態且凝視著觀眾,而背景聲也同步發出實時的音效,創造一種因觀眾存在“夏娃克隆”才會活現且轉動的鬼譎氛圍。為了模擬水中的透明感,藝術家以網絡攝影機實時拍攝每一投影面對角的場景與觀眾影像,從而擬真了“夏娃克隆”影像與展場實景合一的情境。在這種數位模擬的真實感知中,肉身感官成為了機器器官的感覺接收器,甚至機器器官意圖以強大的仿真視像將肉身感知磨滅掉,以內在的自身系統統領著現實之上的“真實”。

在新媒體藝術創作中,藝術家將文本和藝術觀念通過數字程序和數據庫輸進計算機系統,由此產生一種總體編程的環境方式模擬。這種環境模擬不是在于對于現實在場的真實模擬,而是對于一個思想場甚至觀念結構的“超真實”模擬。讓·波德里亞在“擬像”的概念中,并認為這種對于現實表象模擬的擬像實際上是對視覺“真實的拋棄”。“這不同于傳統視覺理論中鏡像或者形象的模仿,這兩者都屬于對于真實指涉對象的視覺模擬。”傳統藝術的欣賞遵循的是一種靜觀模式,在觀眾與作品之間有一道看不見的“第四堵墻”。而到了數字時代,交互型藝術往往將觀眾代入到藝術情境之中,對于虛擬現實與基于頭戴顯示器式的擴增實境這一類的藝術來說,觀眾不僅推倒了傳統欣賞模式的壁壘,而且一躍其中,成為了“演員”之一。虛擬現實藝術通過營造一個視聽一體的全方位仿真環境,將虛擬世界與現實世界割裂開來,于是觀眾便置于一個自足的世界整體之中,并通過穿戴、手持與體感等設備成為這個世界的一員。從這個意義上說,基于頭戴顯示器的擴增實境藝術很像是虛擬現實藝術的延續,交互是為了讓觀眾沉浸在創生出的藝術環境之中。在這個意義上來看,“塞伯空間是一個集體建造的平臺,我們在那里通過自己創造的數碼感知界面產生我們人類的經驗內容。在這個平臺上,構成的主體性、主體間性和客體性的統一以清晰生動的具體形式表現出來。在某種意義上我們可以說,虛擬實在是一連串終極化的意義結,或感知化的理念性。”

影像裝置與數位藝術已經遠離了其產生之初,技術所引起的觀看的驚異與興奮,同時也暗示了正是技術使得我們隱匿的現實與情感得以實現,并以超真實的策略改變了我們的歷史記憶。如此,現實還重要嗎?就“鏡像”而言,現代光學信息技術將“鏡子”推向了至高的潛能,通過精確復制的“仿真”技術制造出了超真實的“擬象”之鏡,使人能夠見所未見——肉身幻覺、異化的分身、綿延的“非空間”以及在魔幻知覺中交互著、沉浸著,肉身撕裂般調動著觀者的3D綜合感官。在藝術與技術不斷地交媾過程中,我們的知覺感知亦然隨之而改變,“機器感官”代替了“肉身感官”的模糊與神秘性,以一種直接、主動的對看與聯接方式形成了新的感知機制。機器的物質振動不斷刺激著我們的官能感知,充斥著強烈的照射“目光”是否會逐漸消弱掉我們的肉身感知的隱秘性,從而使肉身感知轉向為被動、麻木的機器信息接收器?我想這也是新媒體藝術的“視看”維度中需要警惕的邊界吧。