肯特里奇回顧展:“我是一個從沒離開過故鄉(xiāng)的人”

來源:中國書畫網 作者:admin

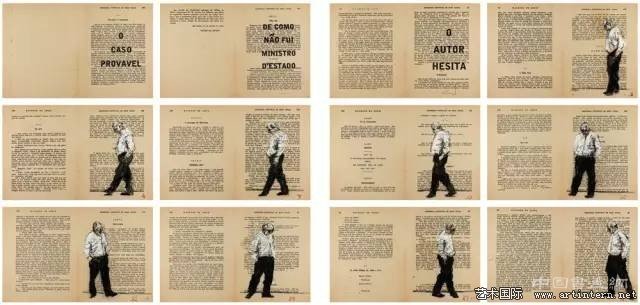

▲ 威廉·肯特里奇《No,It is》,翻書動畫,2012年,圖片來源:BOMB

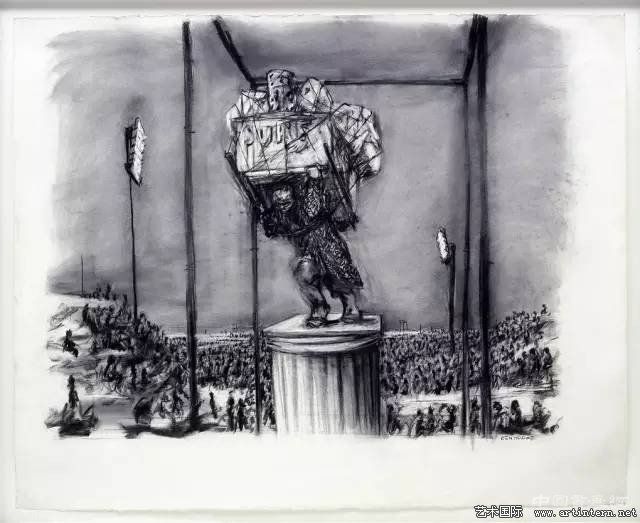

肯特里奇如今已經61歲,在1990年代初,他的一系列影片最早為其帶來了國際關注:影片通過主要人物——從事地產開發(fā)的資本家 Soho Eckstein 和其伴侶/詩人 Felix Teitelbaum ——講述了他們所歷經的祖國南非的一系列政治動蕩。這些影片確立了肯特里奇獨有的定格動畫手法,包括反復繪制、擦除然后重繪的表現主義炭筆素描,同時將每一次的增添和擦除保留下來。

▲ 威廉·肯特里奇肖像

肯特里奇曾在巴黎師從賈克·樂寇(Jacques Lecoq)學習啞劇和戲劇,至今仍在從事戲劇和歌劇創(chuàng)作。9月21日,他在倫敦白教堂美術館(Whitechapel Gallery)的大型回顧展正式開幕;而今年11月,他還將在英國國家歌劇院(English National Opera)執(zhí)導貝爾格的《露露》(Lulu)。

專訪肯特里奇

威廉·肯特里奇William Kentridge

1955年生于南非,多媒體藝術家,以版畫、繪畫及動畫為主要創(chuàng)作媒介

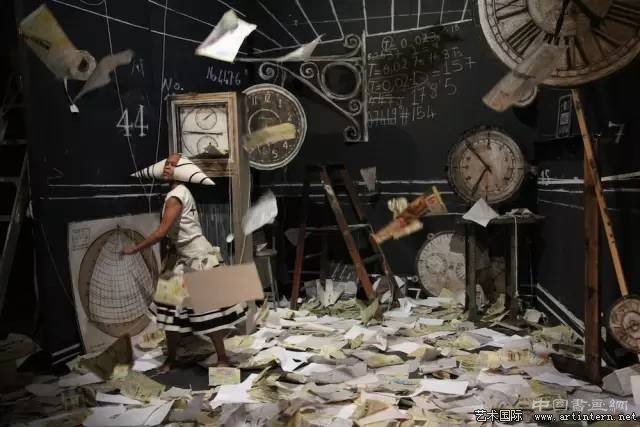

Q:白教堂美術館的展覽標題為“濃密的時間”(Thick Time),包括了30分鐘的五通道多媒體作品《拒絕時間》(The Refusal of Time,2012),這是一部對時間的原理和觀念的探索。為什么選擇強調這個主題呢?

A:其實主要是“時間”在工作室里的延展和收縮。世界來到工作室內,然后被分解和處理,然后再被送回去。就是說,時間是會擴張和伸展的。如果一個人要做動畫,以最根本的方式而言,一個只需要兩秒鐘就可以畫出來的姿態(tài),做成動畫需要兩天,那么時間的正常流動及其帶來的無形感知就被打碎了,變成了有編號的系統(tǒng),一卷膠片的畫格。把"時間的"這種不可見的即逝性,經由我們所經歷的時間,變成某種物質,這樣的物質化過程是可以通過多種方法實現,可以是一卷膠片,也可以是在一片紙上擦除炭筆的痕跡。

▲ 威廉·肯特里奇《拒絕時間》展場空間,2012年

Q:《拒絕時間》探討了弦論、黑洞和相對論等等。在一件作品里塞進了如此龐雜的理念,令人瞠目。

A:是的。不過這里是要使用一些科學的隱喻,而不是要去談論科學本身。它想說的是,科學所使用的隱喻總是與人類狀況深切相關的。比如,黑洞是外太空數學的一部分,而引力和宇宙學實際上是對自身畏死心的隱喻。一旦我們死了,一切就都永遠消失了,仿佛進了一個黑洞?或者這樣太痛苦了,所以我們必須相信自我會留下一些痕跡——不管是在別人的記憶里,還是以其他的形式——對科學家來說,就是所謂的信息是否保存在一個黑洞邊緣的弦中?科學家談論的也許是純粹的科學,但他們同時也總是在談自己的恐懼和欲望。這就是時間的創(chuàng)作所關注,并不是說我對科學有什么看法,只是它和我們最深沉的情感是有關聯的。數學是其中首要的一項。

▲ 威廉·肯特里奇《拒絕時間》場景局部,2012年

▲ 威廉·肯特里奇《拒絕時間》局部,2012年,圖片來源:Marian Goodman Gallery

Q:在《拒絕時間》的最后,你出現了,坐在一個黑洞里。

A:是的,據我們所知,我們所有人都在那里。

Q:在你的作品中,荒誕感是一個核心。它會消解浮夸,但似乎又很不同于開玩笑:它同時又是極度嚴肅的。

A:荒誕是一個非常重要的門類。和搞笑、愚蠢或幽默不同的是,荒誕會指出在邏輯核心部分存在斷裂。而后我們會依據這個不成立的邏輯繼續(xù)往下走,仿佛它根本是完好無缺的。因此你在《鼻子》(The Nose)里——這部肖斯塔科維奇(Shostakovich)的歌劇講了一個男人丟掉了自己的鼻子——接受了一個荒誕的前提,然后一絲不茍地遵守它。像這樣一絲不茍地因循一個荒誕前提的情況,在我們這個世界上隨處可見——比如《奇愛博士》(Dr. Strangelove)和世界核戰(zhàn)爭——因此荒誕這個門類對我來說是很現代和重要的。

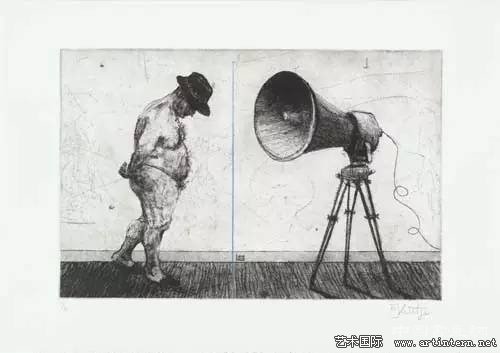

▲ 威廉·肯特里奇《自畫像》,1998年,圖片來源:Marian Goodman Gallery

▲ 威廉·肯特里奇《無題(男人與臘八)》,1998年,圖片來源:MoMA

Q:我在白教堂美術館展中的《獻給喬治·梅里埃的7個碎片》(Seven Fragments for Georges Méliès)里也看到這一點——你還援引了尼克·帕克(Nick Park)的《超級無敵掌門狗:月球野餐記》(A Grand Day Out),華萊士和葛羅米特登上了用奶酪制作的可食用月球。

A:我很喜歡《月球野餐記》——《引鵝入室》(The Wrong Trousers)是過去50年里最偉大的影片之一。但我覺得有意思的是,你大老遠跑到月球上,結果發(fā)現自己在哪?還是在工作室。用不著去一個比這更陌生的地方!我知道華萊士和葛羅米特每次回到蘭開夏的家里都是很開心的。

▲ 威廉·肯特里奇《獻給喬治·梅里埃的7個碎片》,2009年

Q:為什么會從喬治·梅里埃(Georges Méliès)的電影轉到他們倆那里去呢?

A:梅里埃的電影妙在我們能看到是怎么拍攝的。你能看到他在用什么技術,但依然非常驚人,而你主要感受到的是他在探索和發(fā)現時的興奮感:第一個把膠片倒放的人;看看如果時間可以倒流,如果你可以讓時間停下來,會發(fā)生什么事,通過這樣來轉變時間,然后你對世界做出修正,再繼續(xù),看看接下來會觸發(fā)怎樣的異變表演。

▲ 喬治·梅里埃1902年特效電影《月球旅行記》的經典鏡頭,成為肯特里奇的靈感來源

Q:在80年代師從賈克·樂寇學習形體戲劇,對你產生了怎樣的影響?

A:我認為在動作與啞劇學院學人體動作的過程里,我學到的繪畫知識比在任何藝術課上都多。

Q:我看到有資料說,大衛(wèi)·埃利奧特(David Elliott)——他當時是牛津現代藝術館(Modern Art Oxford)館長——在1990年的南非藝術展上想展出你的電影而不是繪畫,當時你覺得是一種侮辱。

A:當時我比誰都保守。我認為繪畫是藝術,電影是電影,把電影放到一個畫廊的墻上是罪惡而駭人的。那時候我就是個很老派的保守人士,得把我狠狠得敲打一番,我才能明白自己在干什么。我從來都很感激會給我指出這些東西的人;我始終不信任我自己的好想法,因為所有讓我感興趣的東西,都是二流的想法。

▲ 威廉·肯特里奇《紀念碑》,動畫,1990年,圖片來源:Marian Goodman Gallery

Q:南非的特殊性似乎是深深嵌在你的作品里的,盡管有時候并不會明確指出來。

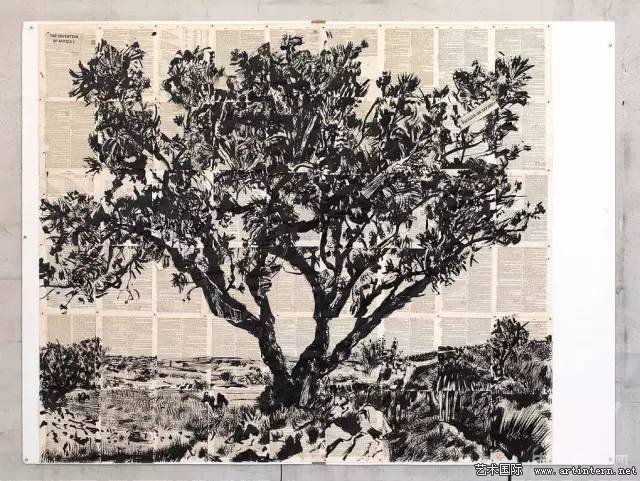

A:是的。作為一個從來沒離開過故鄉(xiāng)的人——我在這里生活了60年,離我的出生地只有幾公里——這一點既是有意又是無意的。有意的是對合作音樂家、作曲家和聲樂家的選擇,但也因為動作以及表演動作的人有一種特殊的質感。風景基本上都是南非的:即使是給《沃伊采克》(Woyzeck)畫弗拉芒景觀,也基本上就是約翰內斯堡城郊的景色。

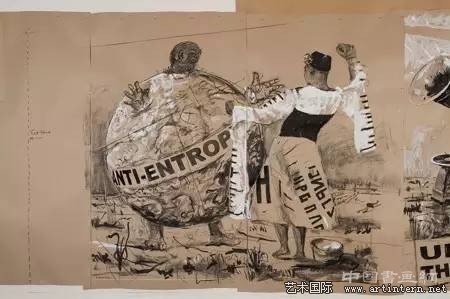

▲ 威廉·肯特里奇《南非的發(fā)明1》,2012年,圖片來源:Marian Goodman Gallery

Q:作為一個南非猶太白人,父母身處于種族隔離斗爭的中心,這應該也是從一開始就有的一個影響吧。

A:這讓我產生了對混合、雜糅的傳統(tǒng)的信念,我所堅信的是由多股不同力量所構成的社會,是世界根本上的不穩(wěn)定性,這也是荒誕的核心要點。南非實施了40年的種族隔離法律,還有比這更荒誕的嗎?但是他們一直在專心而殘酷地執(zhí)行它。因此,通過理解我身處的社會的反常,我從小就領略到了荒誕。

▲ 威廉·肯特里奇《更甜蜜地舞蹈》,2015年

▲ 威廉·肯特里奇《毛主席與麻雀》,2016年

關于肯特里奇

肯特里奇1955年出生于南非約翰內斯堡一個立陶宛猶太家庭,他的父母作為知名律師,一直身處反種族隔離運動第一線。他的父親西德尼(Sydney)在種族隔離時代一些意義重大的庭審中發(fā)揮了關鍵作用,包括為納爾遜·曼德拉(Nelson Mandela)辯護,并成為史蒂夫·比科(Stephen Biko)的代理律師。他的母親費麗霞(Felicia)與人一起創(chuàng)辦了南非法律資源中心(Legal Resources Centre),成功地推翻了多部歧視法律。肯特里奇至今在約翰內斯堡工作和生活。

肯特里奇在金山大學(University of the Witwatersrand in Johannesburg)修政治學和非洲研究,而后在約翰內斯堡藝術基金會(Johannesburg Art Foundation)學習美術。1981至1982年間,他在賈克·樂寇的國際戲劇學校(École International de Théâtre)學習啞劇和戲劇。1992年,他開始以設計師和導演的身份與手翻木偶劇團(Handspring Puppet Company)合作。

肯特里奇大事記

1989年,肯特里奇創(chuàng)作了《約翰內斯堡,僅次于巴黎的世界第二偉大城市》(Johannesburg, 2nd Greatest City After Paris),這是“用于放映的繪畫”系列(Drawings for Projection,1989-2011)首作。整個系列包括10部探索種族隔離和后隔離時代南非的動畫電影,成為他進入世界藝術視野的成名作。1993年,他在威尼斯雙年展上首度亮相;還參加了第十(1997)、第十一(2002)、第十三屆(2012)巴塞爾文獻展。2009年,一場為期3年的肯特里奇作品回顧巡展在舊金山現代藝術博物館(San Francisco Museum of Modern Art)開幕。2010年抵達紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art)。他還在世界各地擔任表演、戲劇和歌劇導演;同年,他執(zhí)導的肖斯塔科維奇歌劇《鼻子》在紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)首演,他執(zhí)導的貝爾格歌劇《露露》2015年在荷蘭國立歌劇院(Dutch National Opera)首演。

肯特里奇的重要作品

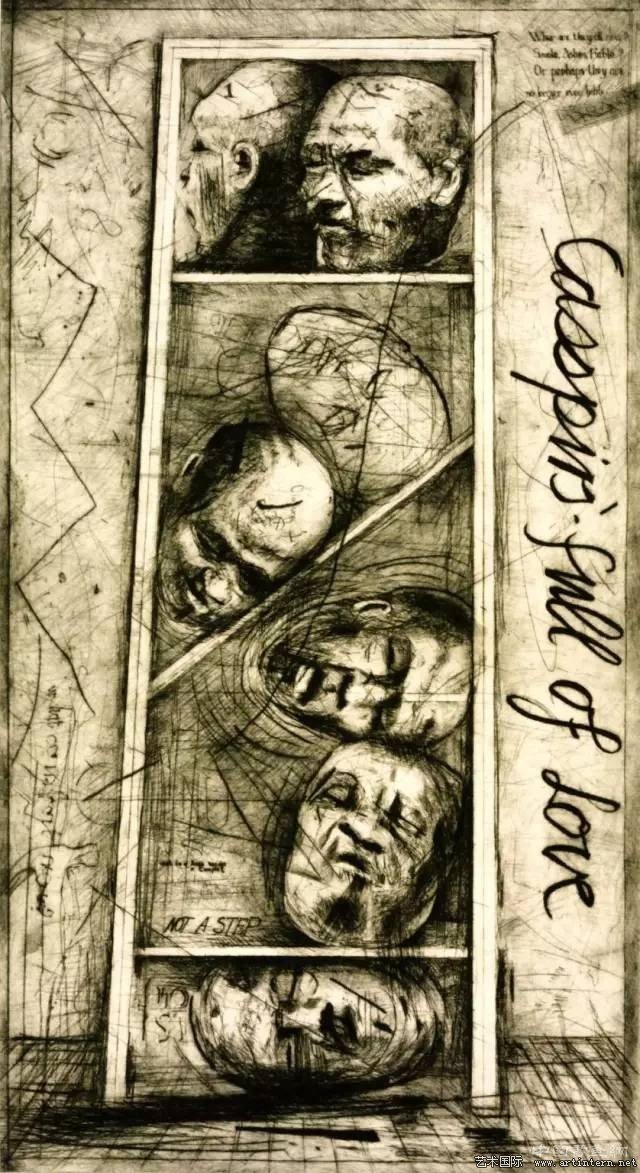

《卡斯皮爾充滿愛》(Casspirs Full of Love,1989)

一幅早期直刻版畫,描繪了一個盒子,里面裝有7顆被砍下的男性頭顱,它是在一幅海報大小的素描基礎上創(chuàng)作的,1989年在倫敦 Vanessa Devereux 畫廊展出時,肯特里奇將畫作掛在了畫廊外立面上,那是他的第二場個展。當時正是南非政治的一個格外動蕩的時期,國內一些地區(qū)宣布進入緊急狀態(tài),媒體被禁止記錄種族騷亂,作品標題來自一個母親通過電臺給在南非邊境服役的兒子發(fā)出的訊息,她希望他能安然歸來,并且“卡斯皮爾充滿愛”。肯特里奇說:“卡斯皮爾(Casspir)是一種防暴裝甲車。這件描繪一箱人頭的版畫是一個關鍵計劃。它為我設定了一項政治議程。”

《烏布說真相》(Ubu Tells the Truth, 1996-97)

此作是一部長8分鐘的彩色有聲錄像作品,用35毫米膠片、16毫米資料膠片和紀錄照片轉制而成,其中包括了南非安全部隊的一些時有暴力場面的歷史資料畫面,還有運動的木偶和素描動畫。許多素材是與多媒體作品《烏布與真相委員會》(Ubu and the Truth Commission,1997)放在一起的,這部與約翰內斯堡手翻木偶劇團合作的作品是對阿爾弗雷德·賈利(Alfred Jarry)的戲劇《烏布國王》(Ubu roi)的松散改編。“那是我第一次開始使用資料素材和繪畫混合的方式,我看到它們可以產生一些相互放大的力量,”肯特里奇說,“另外也涉及了廢除種族隔離后成立的‘真相與和解委員會’。”

《潮汐表》(Tide Table, 2003)

這是一部以開普敦一處海灘為場景的定格動畫,屬于“用于放映的繪畫”系列(1989–2011)的一部分,在10分鐘的作品里,肯特里奇以高度個人化和寓言式的手法講述了種族隔離時期以及之后的南非,其中包括了虛構人物 Soho Eckstein。“一開始并不是這樣的,但是《潮汐表》以一種奇怪的方式成為最具自傳性質的影片,”肯特里奇說。“它講的是幾代人的記憶,講的是人的成長。這個人物形象里有我的父親、我的祖父、兒時的我、長大的我,還有我的兒子;涉及了四代人。”

威廉·肯特里奇:濃密的時間William Kentridge: Thick Time

倫敦白教堂美術館|9月21日至2017年1月15日

《露露》Lulu

英國國家歌劇院|11月9日至11月19日