藝術的“觀看”機制

來源:中國書畫網 作者:admin

站在一件藝術作品面前,首先引起我們感官的即是“觀看”,不論是傳統的架上繪畫或者是科技與藝術互為媒介的裝置作品,“目光”的注視是我們與藝術的第一次遇見,目光所及,藝術作品繼而得到了觀看的光的照耀,藝術的存在從而得以“顯現”。而觀看的對象亦存在著一種誘惑力,極度高飽和的克萊因“藍”、旋轉流動的梵高的生命線條、聲音裹挾著圖像的影像裝置,都試圖用盡渾身解數地誘惑我們的“眼睛”。就像時尚廣告畫中,女模特的精致妝容與光影布景中身體的出場,性的誘惑始終挑逗著我們的視覺神經。通過我們的眼睛,將一種神秘的誘惑力傳遞至生理以及心理潛層,目光的占有欲望被赤裸裸地引起,接著開始游移,最后凝神注視。這便是觀看的窗口與通道。

一、顯現的目光

1、觀看的“自戀性”

目光具有傳遞與連接對象的作用,無論是目光的傳遞作用,還是觀看的可逆性,反映的都是視覺的一個基本特征——梅洛·龐蒂所謂的“自戀性”(narcissisme)。觀看仿佛是在物中自行綻出,物成了自我的鏡子,我在物中看到的也只是我自己;或者反過來說也是一樣,我是物的鏡子,我的眼睛映現出了物的存在。我與物面面相對,就像兩面彼此對照的鏡子,“它們映出兩組被嵌合在一起的無窮系列的影像,這些影像并不完全屬于它們中的任何一邊,因為每一邊都只是反射另一邊而已。這兩組影像構成了一種配偶般的組合,這種組合比它們中的任何單獨一邊都更加真實。”梅洛·龐蒂認為,這種相互映照式的注視正是畫家的注視的標志。在這種鏡像的自反作用下,我(觀者)的外觀得以補全,我最秘密的東西進入到這一(鏡像的)面貌中去。由此,我的身體得以包含取自于其他身體的某些部分,就如同我的物質進入到它們中一樣。在這種映照中,事物的在場在我的身體中喚起了某種回音,或者說,事物的“明顯可見性”映現了我的身體中的某種“隱秘可見性”,所以塞尚說到自然在我的內部。我在這種視看的鏡像中重新發現了自己,而事物也借助它的存在形式,獲得了它的表達,留下其可見的痕跡。對于畫家來說,這正是推動他進行繪畫的深層動力。

當我們的目光注視著草間彌生的繪畫作品《無限的網》時,背景中無限的紅點、綠點交織與纏繞,在一陣糾纏不清中攪動著我們的目光,整幅畫面如同一個穩座在教堂中央的“祭壇”,在紅綠對比的背景上頭,浮現一個如太陽般的橙黃圓球,球面覆蓋著血紅色的網子,讓觀者感受到一個燥動的、火熱的生命體就在當中滾動,畫面展現了強烈的自主意識和生命力。畫面中繁雜交錯的圓點是藝術家自我精神的映照,它們雖然靜止在畫面中,但是由于沒有任何輪廓線的規訓,小圓點不斷地閃爍跳躍,勾動著觀者的目光。我們的目光與其對視時,眼睛與身體亦然被不斷地吸引,在這種反向觀看中,肉體與畫面中的色彩與圓點交融著、翻滾著,在一陣強烈的視覺暈眩中,身體的主體意識也逐漸嵌入了繪畫的形式之中了。

圖1 草間彌生《無限的網》 1965年

2、記憶的目光:繪畫的時間性

在梅洛·龐蒂看來,繪畫就像胡塞爾指出的那樣,是提供忘記的本源,并賦予過去一種新生命(記憶的崇高形式),而不是一種延存(忘記的虛偽形式)的能力。他認為人們只能通過“看”才能理解記憶。為了記憶能夠成為和包含遺忘,看應該已經是其中一個流轉或蜿蜒,是一種世界的知覺系統的變化。由此,我們可以從含混、自戀、和固有意義上理解繪畫:它們有一個正面、一個反面、一個過去、一個將來……在繪畫中,時間不會停止。雖然畫面是一個沒有位移的物理空間,但是通過線條的構造,繪畫空間可以通過潛在的震動與輻射投身于空間運動之中。也就是說,在繪畫空間中,時間與空間、視看與運動相互侵越,形成一種觀看與運動的交織。梅洛龐蒂認為,保羅·克利的色彩有著古老的時間質地。在克利的作品《Senecio》中,抽象面容的形象依然被輪廓線進行了區分,橙紅色的背景色塊似乎想要沖破頭部的輪廓線進來,而實質仍然被分離在了主體形象之外了,在人物的臉部、眼睛、脖子、上半身,清晰的幾何形狀將純凈的色彩束縛了起來,使得每一個色塊是安靜的、也是獨立的。并且畫面中的圖像整體呈現出了拒絕縱深的平面性,動態的趨勢被禁止了,回到了一種統一的靜謐之中。畫家以兒童繪畫般的筆法將色彩提煉出了單純、原始的意味,當我們的目光與其相遇時,目光將繪畫的記憶一層層地揭開,在極為簡潔的幾何圖形中,我們仿佛置身于了拉斯科壁畫的原始痕跡與神秘巫術之中。在克利古老的色彩里,我們看到了時間的過去與觀看的現在,進而不斷裹挾著未來的時間也正向我們鋪展開來。

圖2 保羅·克利 《Senecio》 1922年

3、透視與變形

梅洛·龐蒂認為文藝復興以來的古典繪畫,多采用透視的手段,將事物按照人類視覺的科學分布來布局畫面。而且,光線和線條成為畫家擺弄的手段,因為這些繪畫元素是畫家本能視覺的隨意說明,就像符號是語言的隨意說明一樣,所以并不是說是錯誤的,而是天真的。在塞尚的《靜物》中,透視法下的高腳杯被刻畫成側面的橢圓,而塞尚筆下的高腳杯的兩個頂點卻被展高,橢圓被擴張,這一做法來自自然的混沌而非科學的精確,不同于相片卻更為真實。繪畫空間應該描繪這種真實,因為藝術是“人對自然的補充”。與透視法注重線條相比,在塞尚那里色彩對線條擁有優先地位,因為色彩與感性的經驗聯系更多,線條常常淪為一種理智的建構,色彩的豐富可以詮釋不同視角的真實觀看。透視法下的蘋果以抽象的線條犧牲了物體的實際厚度,而厚度賦予事物充盈與無限的特征。塞尚筆下的蘋果,色彩的展開有一種生動的色質變化,這種變化跟隨物體的形式與所承受的光線而來,物體仿佛從內部被潛在地照亮,光線從物體之上自己放射出來,沉甸甸的果肉夾雜著光澤、香氣撲面而來,其潛在的運動質感似乎要穿透這一輪廓的束縛,以宣告自身生動的存在。

圖3 塞尚《水果盤、杯子和蘋果》1879—1882年

變形一直是藝術家經常嘗試革新與創造的手法。西方現代繪畫藝術中的抽象變形,是叛逆自然界的變形。從阿恩海姆的完型知覺來看,人們看東西不是包羅方象地一一囊括,而是無數個瞬間的一瞥組合在一起。這就闡明了視覺與繪畫變形的關系,同時并置和連續視覺的概念,以及藝術家擺脫把繪畫當作視覺的真實而進行模仿的概念,都是自由自在地去探索自己所向往的任何視覺方向、體驗或直覺。這種叛逆自然的繪畫變形藝術在東方的繪畫變形中幾乎不存在,這也是東西方繪畫變形的不同所在,前者是夸張變形,而后者為叛逆變形。梅洛龐蒂認識到現代繪畫擁有著原始繪畫的魔力:畫面通過對存在之物的適當“變形”,讓它們脫離我們用自然態度觀察到的形體,讓它們不再服從于科學框架里的定義、實用范疇中的功能。將對象“變形”的益處在于:在觀看的經驗之外,在一片迷蒙、模糊的空間之中召喚著質疑與挑戰;“變形”重新激發出我們與尋常之物之間的原初關系。由此,“變形”提供的“不是人類的觀看,而是一個并不參與完滿的神,從一個人們視覺所能夠具有的認識。在那里,有人們在世界的表現當中能夠為自己設置的目的。”因此,藝術家的目的就是要畫出與世界相接觸的一切痕跡,因為這些痕跡使得我們的注視發生顫動。

20世紀60年代出生于倫敦的英國女藝術家塞西莉·布朗則在抽象與具象的游走間,狂熱地演繹著“變形”的革新力量。英國是女性主義的發祥地,早在1914年,倫敦就爆發了女權主義者沖擊白金漢宮向英王喬治五世請愿的事件,女權運動由此在英國拉開序幕。60年代出生的英國女性藝術家也在這樣的時代背景下耳濡目染,甚至切身體驗,在她們的創作中或多或少有著女性主義的影子。與美國女性藝術家重視在藝術中強調兩性在文化上的差異以及強調社會性別與權力的關系問題不同的是,英國女性藝術家眼中的這種差異是一個相對的概念,在這樣的時代背景之下,英國女性藝術家更關注一些超越自身性別的問題。我們可以看到在塞西莉·布朗的作品中,她并沒有選擇女性主義者所炙熱的“受傷的身體”主題,而是以藝術史中常見的“性”作為主題。并且“性”的主體——身體打破了古典審美之下的沉靜之美,甚至身體的完整性亦被破壞掉了,變形的身體被攪碎在了色彩的跳動之中。

“變形”的藝術形態早已出現在了原始藝術中,而我們知道,原始藝術中運用變形或是夸張的手法將藝術對象重構,他們欲想追求的是對自然萬物的神秘之力的崇拜,這里面蘊含著原始藝術家的信仰。“在原始人的‘表象改造’中,那些在一個對象物中最具生命原力的部分,在形狀上也要變大,比如牛、鹿的角,鷹的嘴,獸的爪,等等。這在我們看來,它們又是變形的、怪誕的。”西非許多部落所表達的“尼耶瑪”(Nyama),東非、中非一些部落所表達的“玻瓦恩格”(Bwanga),以及美拉尼西亞人的“馬納”(Mana)等都指向了一種原始“力”的理念。這是一種無形的亦無法用肉眼捕獲的存在,卻是一種能夠主宰和構成人類和自然秩序的力量。在塞西莉的作品中,變形并非藝術作品的主要目的,而是一種視看的知覺構成,在破碎的身體與孔狀的空間之中尋找到直通內心的通道,進而喚起觀者的感官反應。她的作品中呈現出形式的分割、閃爍的色彩、以及開放的空間。正如評論家所言:“塞西莉的大尺度繪畫作品即喚起對抽象表現主義那種規模性,又使作品顯示出多孔狀的空間(the cavernous space),而且引向一種膨脹的感覺(a sense of expansiveness)。這些都不是為了把視覺信息量塞滿繪畫的構成,而是喚起一種心理的恐慌(elicited a kind of claustrophobia)。”

圖4 塞西莉·布朗 《睡衣游戲》 布面油畫193 x 249cm 1998年

1998年的作品《睡衣游戲》是以著名的電影《Doris Day》中的場景命名的,沉浸于睡衣游戲的男女無意地保持著純潔的形象。塞西莉·布朗的繪畫保留了喜劇電影中的的樂趣,讓女人在純情與嫵媚成熟的同時,在上世紀50年代的流行的赭紅色的私密房間中流露出了性暗示。唯一可以辨識清楚的是畫面中左下角對著鏡子的女人,從鏡子的反照中,我們可以窺視到女人沉迷于性游戲的銷魂面容。畫面中心則是攪動著的糾纏在一起的歡樂男女,中心的男性早已在肉體的快感中碎裂而幾近毀滅,變形的人體似乎遭遇著強大的性愛力量,房間中的織物與肉體攪動在一起,以至于他們即將被摧毀。藝術家在訪談中談到:“我并不介意將欣賞畫作當成一種游戲,這應該是一種體驗。但是,我希望觀眾不要因為這些畫面中的碎片不能恰巧形成一幅整體畫面而變得沮喪。”藝術家不斷地暗示身體體驗的感覺,她筆下模糊的人物,無論是明晰的還是暗示的形體,都將成為觀眾內在的投影,在記理領域轉化擴大為布朗式的形式抽象。塞西莉布朗的靈感來自于研習過去的和現代的大師,我們可以在新行動畫派的代表人物威廉·德·庫寧的作品中發現塞西莉的筆觸靈感來源。德·庫寧的筆觸迅疾、粗重、猛烈,再加上黑瓷漆等各種新材料的使用,繪制出的形象分解程度越來越高,充分地表達了其躁動不寧的情緒。跳動的色彩與變形的人體中都充斥著一種反抗的革新力量,而這種力量并不是來源于對神靈的信仰,而是直接源自于色彩的本能情緒與藝術的知覺感知。

圖5 威廉·德·庫寧《白色裸體》,布面油畫,1967年

塞西莉·布朗2000年的作品《逃亡者》是從Tennessee Williams的戲劇作品中擬定的標題,畫面中的逃亡者是來自南方的滿嘴流言蜚語的性感女人。性愛的一瞬間被記錄了下來,布朗運用抽象的變形表達的不僅是原始的本能情感,在碎裂的筆觸與光感的色彩之間連接了繪畫的理念與觀者的感官。性感女人的豐腴的身體在輕盈地筆觸中建立起來了。我們可以發現以往作品中厚重的色彩覆蓋被替代掉了,取之而來的是透著光的輕薄的色片,閃爍的油畫顏料復制了身體的誘惑質感以及運動中戲劇性的錯覺。在女人體性感的肉體之下,故事與幻想自發地展開,仿佛每一筆都包含一個黑暗的秘密:華麗、堅韌不拔和沾染了罪。人物的身體上的輪廓線消失了,塞西莉的變形手法已經突破與改變了畢加索式的線型變形,而是創造出了色塊的空間變形,雜亂卻有序的色塊在多重時空中填滿了觀者的視覺,然而每一塊色彩卻是透著光的,我們并未感覺悶得發慌的擁堵,而是呈現出了流動的色塊空間質感,使得觀者的呼吸亦能從畫面中流動出來。

圖6 塞西莉·布朗 《漂泊者》 布面油畫 229 x 190.5cm 2000年

在藝術的觀看中,目光不是探照燈式的聚焦和侵凌,而是聯結自我與周遭世界的通道,如同蛇形畫廊的玻璃表皮之下直接散發的光,光源來自于自然周遭的世界、來自于藝術作品的內部光暈,更來自于我們獨特而敏感的身體感知。這是一種原初意義上的自然之光的綻露,事物由此仿佛是從空無中“自身具像”,來到我們的面前——觀看就是對這樣一種原初的創生奧秘的發現。這就是梅洛·龐蒂所說的畫家在踐行著一種神奇的視覺理論,或者讓自身被物所穿越,或者讓精神寄居于物中,無論如何,畫家都實現了他與存在的隱蔽空間的神秘貫通。正是在目光的基礎上,藝術家讓出了他的觀看,使目光成了貫通自我與存在的通道,由此萬物之間的一種內在聯系顯現出來。

二、移動的視線

作為制像術的工具——鏡子(透鏡)成為了人們認識、模仿自然現實的最好的通道與媒介。而在攝影術發明之前,鏡子的前身——“暗箱”技術成為了鏡子進入圖像、幫助藝術大師建構圖像的重要技術之一。當我們在享受與欣賞西方古典油畫作品時,我們經常會被他們精湛的寫實技藝所深深折服,然而令人無比驚嘆的“模真”的復雜細節背后卻有著不為人知的秘密。大衛·霍克尼在《隱秘的知識——重新發現西方繪畫大師的失傳技藝》中揭露了我們從未深究的秘密:“從15世紀早期開始,西方就有許多藝術家開始使用光學器材(optics)創造投影,借此來幫助他們作畫。這里的‘光學器材’指的是鏡子和透鏡(或者是兩者結合的器材),當時有些藝術家直接利用投影圖像繪制素描和油畫,而這一新的觀看方法,很快就流行開來。”從霍克尼的視覺證據中發現,文藝復興和巴洛克時期的那些繪畫大師如卡拉瓦喬、丟勒、拉斐爾、達芬奇、委拉斯貴支等,可能都使用了當時最先進的暗箱透鏡來幫助自己作畫。暗箱是如何成像的?在一個密不透光的箱子或一座沒光的暗室里,暗箱的一面有小孔,箱外景物透過小孔,在完全黑暗的箱內壁上形成顛倒且兩邊相反的影像,這是照相機的最早形式。藝術大師借助暗箱透鏡進行繪畫的證明在意大利人玻爾塔(Giovanni Porta 1538—1615)發表的《自然魔術》一書中可以詳盡地窺見Camera Obscura的使用方法,他的著作說:“使用這種工具時,只要用鉛筆將反射在畫紙的圖像描繪出輪廓,再著色即可完成一幅很有真實感的畫像,再高明的畫家也不能相比。”此書曾影響了當時甚至后世的許多畫家。

1、多重窗口——移動的感知

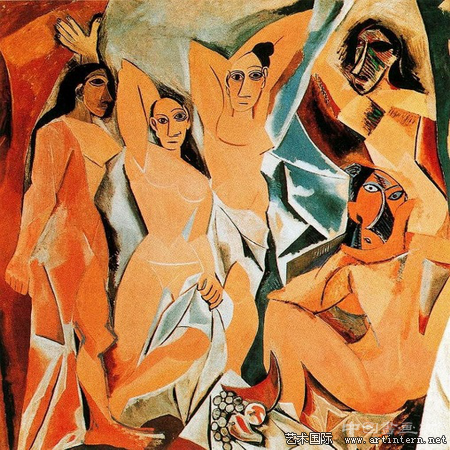

在機械復制時代,攝影技術成為最令人身體“震驚”的技術媒介。攝影中的鏡子已經由繪畫內部的鏡像延展至圖像外部,成為圖像制像與成像的技術與媒介手段。而在攝影的探討之中,視覺機制是如何通過鏡子的技術發生轉變的?我們將要考察大衛·霍克尼的視覺作品。被標簽為“波普藝術家”的霍克尼,“拼貼”是其不斷創造與沿用的手法。從1960年開始,霍克尼受到畢加索“立體主義”觀念的影響,開始探討視線與觀看方式如何在二維平面上的運動與延伸,從而產生有別于攝影技術的單一、靜止的畫面效果。立體主義是在塞尚的探索上發展起來的,在立體主義這里,客觀事物被碎裂成為碎片與塊面,并且按照多重視點與時空方位將客觀事物綜合為跨越二維空間的晶體質感,多重的視點取代了單一視點,例如在畢加索的《亞威農的少女》中五位少女在一個曖昧不明甚至是毫無透視空間感的畫面中出現,不同時空的視像出現在了同一畫面之上,少女們的鼻子既是正面的又是側面的。正是在這多重空間之中,立體主義將時間引入了單一的傳統空間,從而達到了“第四度空間”仿真效果。畢加索進一步將繪畫材料進行擴展,運用了實物拼貼更加擴大的繪畫的物質質感。而這一手法深深地影響著大衛霍克尼的創作方式。

圖7 畢加索,《亞威農的少女》,布面油畫,243.9x233.7cm,1907年

霍克尼將拼貼的手法沿用至攝影之中,他的照片拼貼實際上就是在拍攝空間,霍克尼一直關注的并且思考著及如何在二維的平面上表現三維空間感。在他的攝影拼貼作品中首先承認二維平面的存在,例如觀者在看其作品時能感受到一張照片通過拼湊、粘貼從而與另一張照片對接的變化。一個平展的表面從理論上來看仍然是二維的,而霍克尼的“拼貼照片”是在承認二維平面的前提下創造了立體的錯覺空間的。這樣的錯覺視覺類似于“達芬奇筆下的‘鏡子’,平面鏡上反映的圖像和繪畫極為相似,鏡子中的圖像也只有一個平面,是無法觸摸到的,鏡子和圖畫兩者都向平面內伸展得很遠。拼貼作品中的照片拼貼后表層會留下陰影和厚度,使觀看者對拼貼的網格感受更加明顯,并且陰影能夠幫助眼睛感受到深度,使觀看者能感覺到被拍攝的物體是在一個平面上的,一旦意識到觀看的紙面,便創立了空間。”

圖8 元 黃公望 前半卷:《富春山居圖·剩山圖》 ,31.8X51.4cm,浙江省博物館

后半卷:《富春山居圖·無用師卷》,33X636.9cm,臺北故宮博物院

除了受到立體主義的影響,大衛霍克尼的作品中也受到了中國卷軸畫的觀看方式。大衛·霍克尼曾經收藏過中國的卷軸山水圖卷,“1983年霍克尼開始研究中國卷軸畫,他感受到東方卷軸畫中有另外一種描繪世界的方法,于是便將橫向移動的概念運用到自己的拼貼作品當中。霍克尼認為中國繪畫大師和歐洲繪畫大師的區別是:如果要描繪一座花園,中國藝術家會在花園中漫步一周,然后再作畫。而西方的藝術家們則只是僅僅坐在一個地方,從一點觀察作畫。一個是走動的,一個是固定的。”在參觀卷軸畫時,古人的經驗是從一側緩緩欣賞與游覽至下一側的畫面,如同人在畫中游一般。中國卷軸畫講究平面布局的橫卷式構圖,北宋郭熙曾在《林泉高致》中提出過高、平、深“三遠法”:“山有三遠,自山下而仰山巔謂之高遠,自山前而窺山后謂之深遠,自近山而望遠山謂之平遠。山無深遠則淺,無平遠則近,無高遠則下。”繪畫中出現了多個觀察點,隨著移動觀察點時空位置也會隨之而產生變化,形成空間的流動之感。