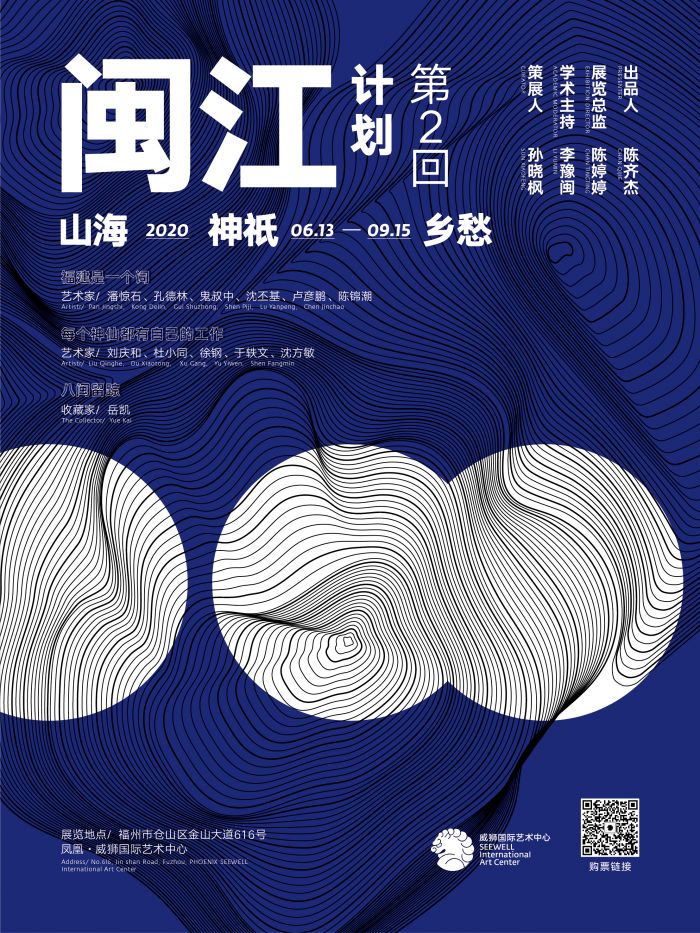

“閩江計劃第二回”威獅國際藝術中心即將開展

來源:鳳凰藝術 作者:中國書畫網編輯部

出品人:陳齊杰

展覽總監:陳婷婷

學術主持:李豫閩

策展人:孫曉楓

參展藝術家:

藝術家:劉慶和、潘驚石、孔德林、鬼叔中、沈丕基、杜小同、徐鋼、于軼文、沈方敏、盧彥鵬、陳錦潮

收藏家:岳凱

開幕時間:2020年6月13日15:00

展覽時間:2020年6月13日-9月15日(10:00-18:00逢周一閉館)

展覽地點:鳳凰·威獅國際藝術中心(福州市倉山區金山大道 616 號)

威獅國際藝術中心將于2020年6月13日-2020年9月15日舉辦展覽“閩江計劃第二回:山海、神祇與鄉愁”,作為第一回計劃(閩江:關于水的想象)的延續,策展人孫曉楓此次通過設置三個主題的微妙關聯性,投射出福建在地藝術的文化底蘊以及在當下藝術版圖中獨特的位置。

本次展覽聚集了12位藝術家:劉慶和、潘驚石、孔德林、鬼叔中、沈丕基、杜小同、徐鋼、于軼文、沈方敏、盧彥鵬、 陳錦潮、岳凱的60余件個人作品及珍貴藏品。

展覽構成劃分為三個部分:

01 福建是一個詞

在地文化的研究有若干種渠道可以進入,比如通過地區性的歷史進程嬗變,社會經驗及描述以及地域布局和地理環境對于文化的影響和塑造等方面展開討論,對于在地的文化描述既包括歷史與現實,同時也包括了推理和想象,而推理和想象部分也許就是被遮蔽的、隱性的部分,而這一部分,恰恰保存了一個族群的心靈密碼。文本是開放的,詞也是開放的,當我們勉力描述“在地是什么”的時候也描述了“在地不是什么”。在整個信息高強度交互并促成不同地區間同質化生活的當下,對于在地文化的研究必然變得困難,同時也變得意義非凡——因為對在地文化的研究往往會觸碰到歷史深層最為沉痛與深情的部分,這恰恰是精神依歸的最堅韌的部分,是最為隱忍的“原鄉意識”。

第一部分通過采訪在地藝術家和文化研究學者,集合由個體開始的局部化敘述進而構成對福建的文本描述, 也獲得了解福建歷史文化的諸多路徑(比如代際) 和角度, 對話的諸多意見構成了展覽的主題及意義集成, 讓展覽打破話語的閉合, 從而為未來的工作揭示更多的可能性。第一回“閩江計劃”的策劃和設置是一個引子,“關于水的想象”是從地域的母親河中抽取了“水”的意象展開討論,從水引申出來的“滋養”、“棲息”、“流動化生存”、“變遷”等關鍵詞,隱晦地對應了歷史與當下之間的共性。地理上特定的山海形態,使閩人既具有“山地意識” 兼具有“碼頭意識”,這種極其矛盾的合成,塑造出福建的保守與開拓的內在張力, 同時也形構了一種兼容并蓄的包容性、地盤意識及階層意識混合駁雜的精神畫像。

第一部分構成藝術家:

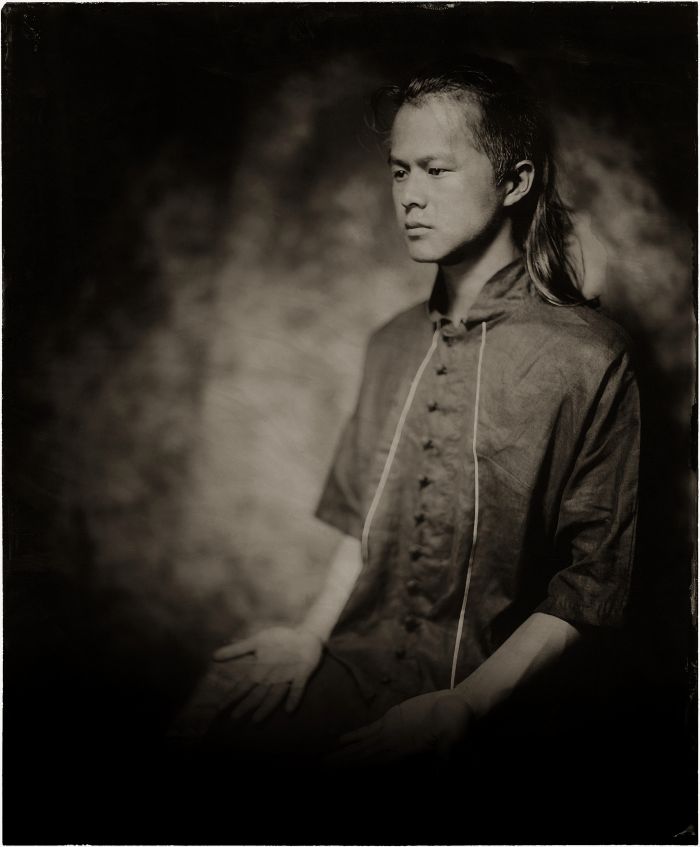

沈丕基

沈丕基,藝術家、古琴廣陵派第十三代傳人。1971年出生于福建詔安書香門第,祖父中國著名書畫家沈榮添先生;1992年畢業于福州大學廈門工藝美術學院漆畫專業;1993年工作生活于深圳至今,曾為深圳著名空間設計師、平面設計師;1995年“黑洞”搖滾樂隊成員;1997年組建地下樂隊“向日葵”為主唱兼吉他手;2000年后轉入熱衷于聲音藝術與視覺藝術的實驗與研究。作品涉及聲音、裝置、影像、行為、繪畫、詩歌等,并長期將聲音、視覺與行動的交互,呈現其對藝術與科學,以及公共藝術的運用,曾多次代表中國在重要國際舞臺上現場表演,作品參加各類著名國際藝術展。

沈丕基,《最后的漁港》現場,深圳華美術館, 2018

鬼叔中

鬼叔中,本名甯元乖,1967年生于福建寧化,詩人,獨立影像作者。長年致力于閩西客家地域文化信息收集。有紀錄片《玉扣紙》《羅盤經》《五公經》《保苗祭》(與張鳳英合作)等。作品被栗憲庭電影基金、中國民族博物館、香港中文大學、國立臺南藝術大學、華東師范大學、紐約大學、哥倫比亞大學、印第安納大學等機構收藏。

鬼叔中,畬,尺寸可變,攝影,2008

孔德林

孔德林,生于福建寧化,現居廈門。主要工作圍繞古汀州變遷物象背后的痕跡以及隱秘人性內部結構的思考和實踐。近年展覽 :《清明計劃》(第一、二回)、《在語焉不詳處》(個展)、《谷神變》(第一、二回)、《巫高·社背計劃》(第一、二回)、《屋場·局部》(個展)。

孔德林,虛·八味逍遙,40x50cm,綜合材料,2020

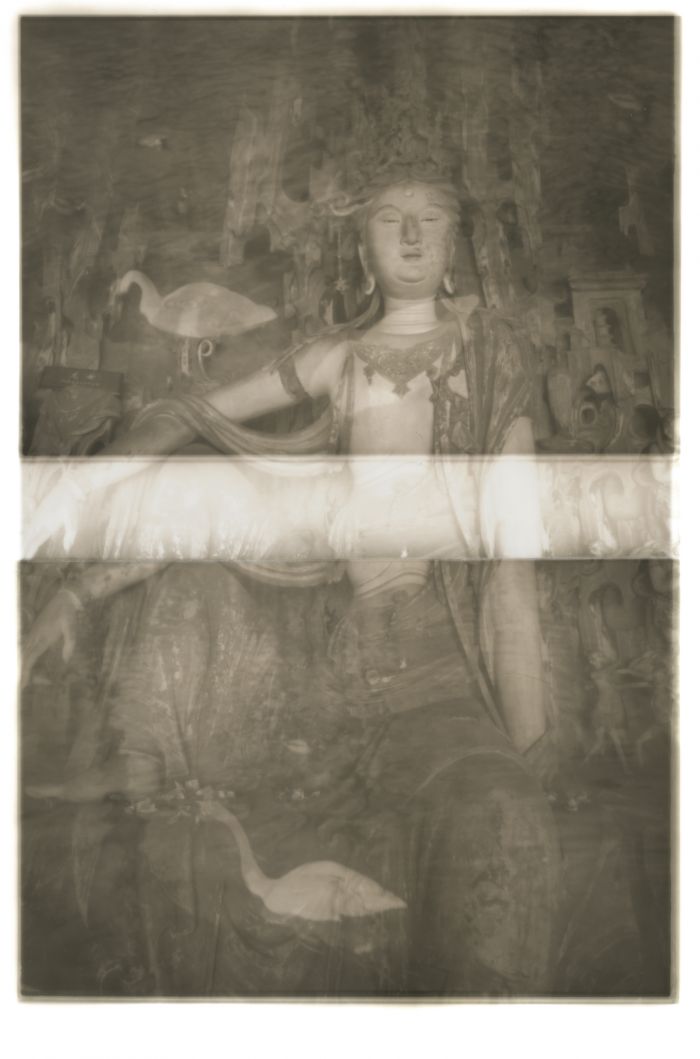

盧彥鵬

盧彥鵬,1984 生于福建,現居廈門。代表作品有《石頭的記憶》《山·霧》《空·氣》等。曾獲得2011年荷蘭FOAM攝影博物館Foampaulhuf世界100位攝影師提名獎,中國大理國際影會的“亞洲十佳先鋒攝影師獎”、“第 11 屆平遙國際攝影大展大獎”、“三影堂攝影新人獎” 等國內外多個攝影獎項。作品曾在法國、比利時、意大利、美國、澳大利亞、日本、臺灣、香港、中國大陸等地區的重要藝術及攝影機構展出。

盧彥鵬,自在觀音,110X168cm,攝影,2015

潘驚石

潘驚石,1963年出生于福建羅源。1980年從事壽山石雕刻至今,現為中國工藝美術大師、國務院特殊津貼專家、中國藝術研究院篆刻藝術研究院研究員、國家技能人才培育突出貢獻個人、中國當代雕刻藝術家、中國玉石雕藝術大師、福建省技術能手、福建省壽山石非物質文化遺產傳承人、北京城市學院客座教授。作品分別入藏于國家博物館、北京故宮博物院、中國工藝美術博物館、福建博物院、福建省非物質文化遺產博覽苑、福建省工藝美術珍品館。

潘驚石,倉頡造字,尺寸可變,高山石,2019

陳錦潮

陳錦潮,1988年出生于廣東澄海。2007年本科考入華南師范大學美術學院;2014年研究生考入畢業于華南師范大學美術學院;現工作、生活于廣州,澄海。

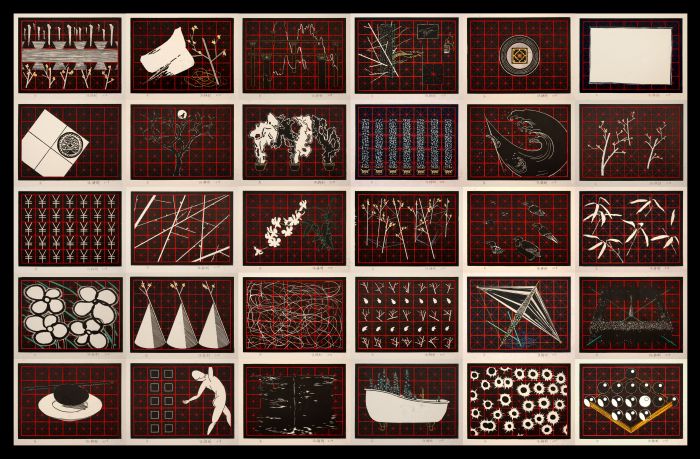

陳錦潮,日記,30x22cmx30張,紙本綜合,2019

02 每個神仙都有自己的工作

福建是造神最多的省份,除了傳統的神佛及祖先家神,也攬括天上地下海里的各種生靈,各路神仙大顯神通。在福建各地的大街小巷不時都可以碰到神祇,默默地保佑著一方平安,每位神明各司其職,都有著特定的領域和區間。這些源自于“萬物有靈”觀念的精神升華,既是來自于生存的困境也是來自于對生命的未知與不確定性的敬畏。神祇與生命、痊愈、再生有關。

第二部分與“請進來”有關,是展覽文本最為開放的部分,目的也是在主題的關聯性中確認藝術家的工作與觀念取向,從而延請到展覽主題之中,既保持了展覽更為多元的文化觸角與感受力,同時也推廣了美術館的品牌與內在的核心訴求。藝術家們與美術館建立一種文化關聯,促使平臺與項目和重要藝術家的對接,并通過一種他者的身份來描述公共經驗下的、中國式的時空想象與對待自然與人內在的生命意識,從而可以折射、調和出當下福建人文新的現實形態。

劉慶和

劉慶和,1961年出生于天津。1989年畢業于中央美術學院中國畫系,獲碩士學位;1992年在馬德里康浦路狄安塞大學美術學院訪學;現為中央美術學院中國畫學院院長、教授、博士生導師。

劉慶和,來風,51×135cm,紙本水墨,2019

杜小同

杜小同,1972年生于陜西富平。1995年畢業于西安美院附中;1999年畢業于中央美院國畫系水墨人物畫室獲學士學位;2009年畢業于中央美術學院獲藝術碩士學位。

杜小同,灣,60x243cm,水墨宣紙,2019

徐鋼

徐鋼,1978年生于蘇州東山。1993年師從亞明先生學習中國畫;2002年畢業于中國美術學院國畫系山水畫專業,獲文學學士學位;2015年南京藝術學院美術學博士研究生畢業,獲文學博士學位,師從周京新教授,現為江蘇省國畫院專職畫家。2014年作品《三教圣境》獲第十二屆全國美展中國畫銅獎。

徐鋼,深靜如太古,248×60cm,水墨宣紙,2019

沈方敏

沈方敏,1983年生于浙江。作品包括《負幣 decoin》《網部字》《疊河 The Wall》。皆以輕物質化的介質來統攬負重,并由此展開多維度的創作,諸如觀念、裝置、噪音、圖形等……它們通常借用面無表情、網格主義、中置等表現形式,使作品呈現一種結構化的傾向。

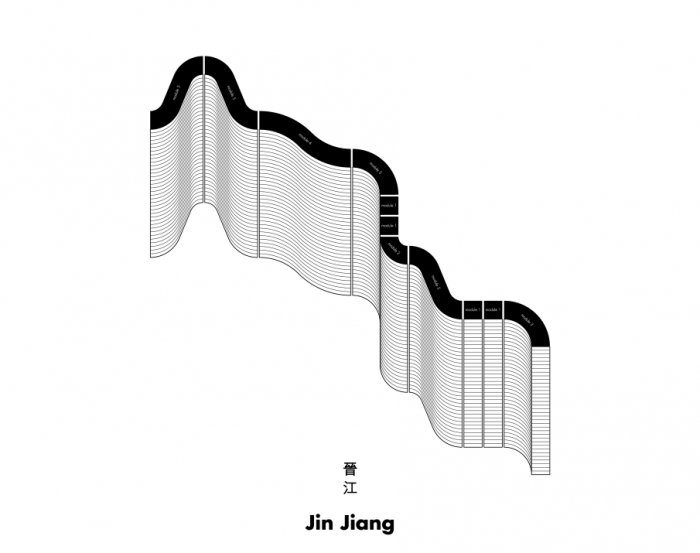

沈方敏,疊河#4 - 晉江,220 x 160 x 200 cm,裝置:瓦楞紙、蠟,2020

于軼文

于軼文,2003年至2007年就讀于中央美術學院,獲文學學士學位;2009年至2013年就讀于中央美術學院,獲文學碩士學位;2013年7月至今任教于湖北美術學院油畫系。

于軼文,陽光下,60x50cm,布面油畫,2020

03 八閩留蹤

展覽預設為田野調查的現場,前言由幾篇關于福建在地藝術的生成與發展的討論對話構成,策展成為一種倡議,成為角度的提供者和發問者。展覽在時空經緯嫁接了古今、在地和外地的對話并生成一種比對關系,通過作品間微妙的關聯性投射出福建在地藝術的文化底蘊以及在當下藝術版圖中獨特的位置。主題結合福建的地緣、禮法、風情、俚俗以及手藝等,進一步勾勒出在巨大的歷史邏輯下現實中的福建文化。展覽對第一回計劃做出呼應——在出走與歸來的雙向行為中,是什么保佑了一個地域文化的生生不息,是一種什么樣的性格深植于每個閩籍的藝術家心中并描述出今天福建特有的藝術生態。

岳凱

岳凱,1987年12月出生于江蘇徐州,武穆后裔。2010年畢業于南京藝術學院文物鑒賞與修復本科專業;2015年獲南藝藝術碩士學位。2010年供職文博系統至今,先后從事文物保護、保管和陳列研究工作。江蘇省青聯委員,徐州市新興領域青年骨干。工作及藝術創作之余搜集整理地方文獻,專注收集抗戰時期文獻和實物史料,藏有原版老照片逾萬張。迄今策辦藝術、文物展覽數十場,諸如“崢嶸:紀念中國人民抗戰勝利70周年影像資料展”、“煙塵:徐州淪陷78周年文獻•藝術展”等,公開并捐獻大量所藏珍貴資料,多次接受國內外主流媒體專訪。著有《書翰留韻——明清百位狀元翰林書法選集》《光影鑒證:國際戰地記者團臺兒莊采訪記》等。

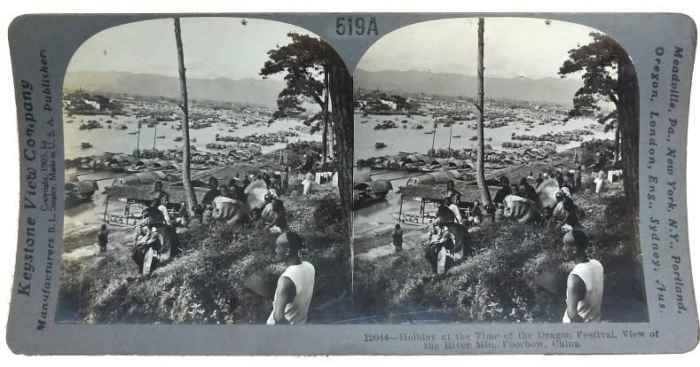

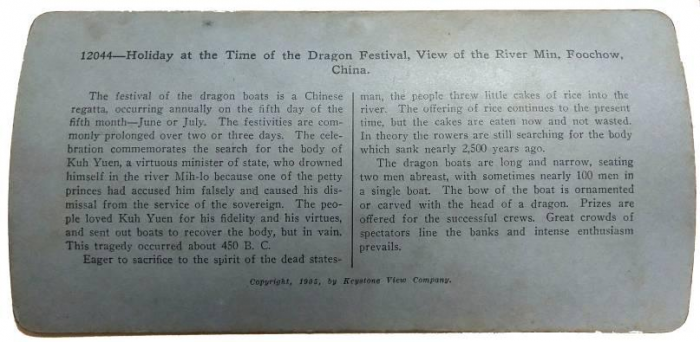

岳凱藏,閩江龍舟節,8.7×17.7cm,立體照片,光緒三十一年(1905年)

關于策展人

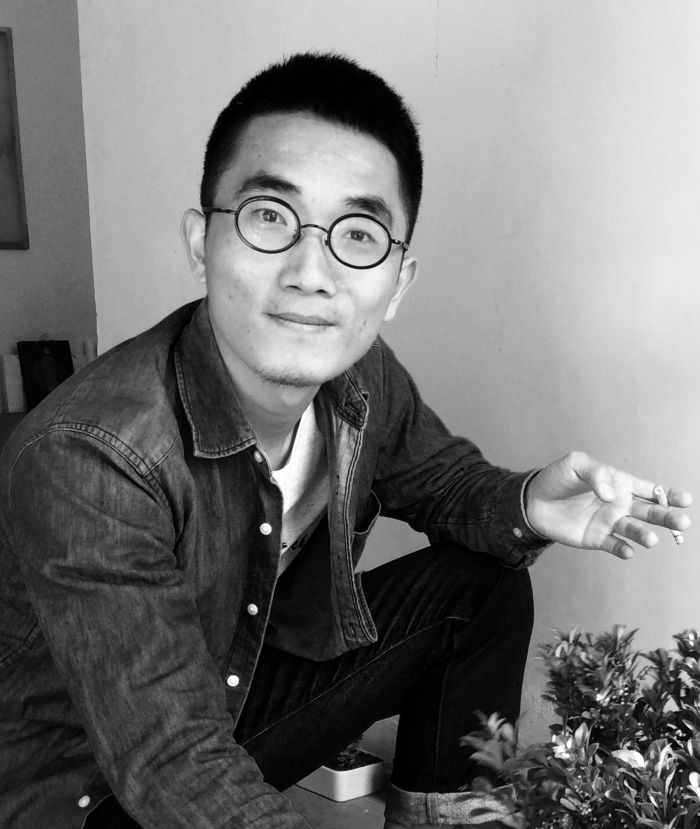

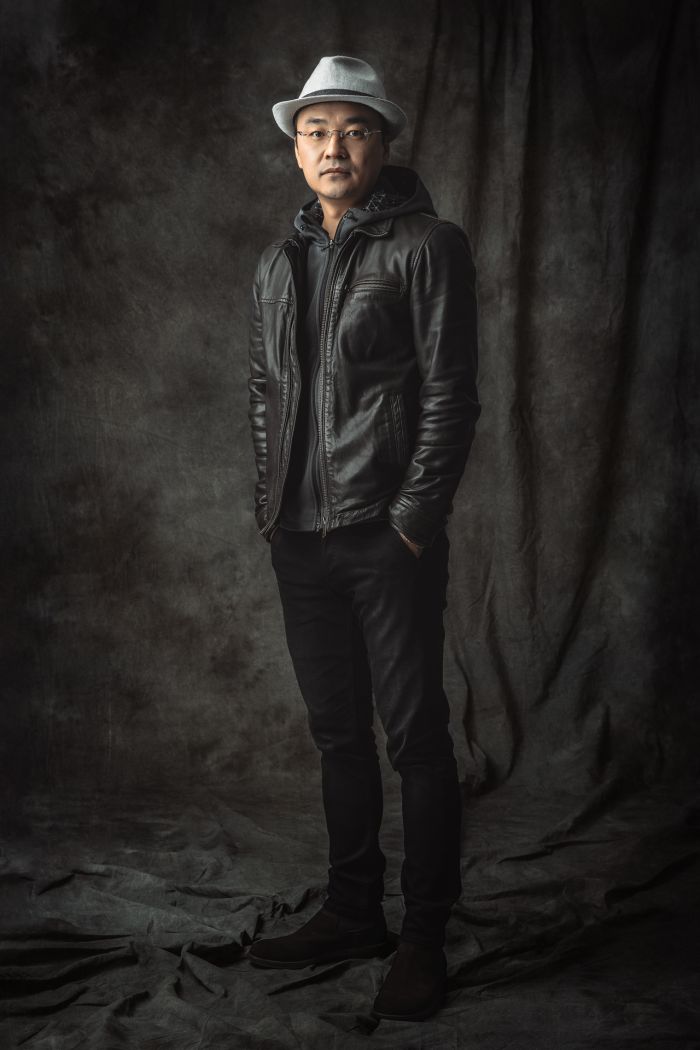

孫曉楓

孫曉楓,1972年生于廣東澄海,2006—2008年任廣東美術館拓展部副主任,策展人,2011—2015年為汕上空間合伙人及藝術總監,現為廣東美術館學術委員會委員。曾策劃“滲·移景和幻想”(與楊天娜、王嘉聯合策展)、“廣州站”(與皮道堅、王璜生、楊小彥、陳侗聯合策展)、“圖墨”、“變相——水墨的維度”、“后嶺南與珠三角”、“之間•中國新水墨作品展[墨西哥]”等多個大型藝術展覽。曾參加“第二屆廣州三年展——別樣:一個特殊的現代化實驗空間”、“第五屆光州雙年展——一塵一滴”。

威獅國際藝術中心

威獅國際藝術中心于2016年在福建福州成立,2017年11月與鳳凰衛視傳媒集團旗下品牌“鳳凰藝術”達成深度合作共識,聯合署名成立鳳凰·威獅國際藝術中心,既往展覽涉足綜合材料、城市公共藝術、以及科技藝術三大模塊。曾舉辦《質地再敘述——中國綜合材料邀請展》《撕裂語言 魅像張力——表現·中國藝術家邀請展》《INK NOW:水墨形態》《王儼&傅志剛雙個展》《一帶一路鳳凰·威獅國際藝術嘉年華——大茶壺公共藝術裝置》《重塑空間——胡毅楊洋雙個展》《被儀式化的真實——蘇新平作品展》《鳳凰·威獅中瑞文化交流展》《融頻·刷新——跨媒體科技藝術大展》《海上共明月——公共藝術節》《閩江——關于水的想象》《墻面——作為現代主義繪畫的邊界》等藝術展。

作為福建首家專注于當代藝術推廣的藝術機構,中心立志于藝術的無邊界化及跨學科式,融和當代藝術精神,增促媒介之間的合作、共生、流布與協調,帶來全新的藝術體驗。