東方根性的當代生長——第一回展

來源:未知 作者:admin

東方根性的當代生長——第一回展 主辦方與參展藝術家合影

“生長”意味著開放,意味著可能。

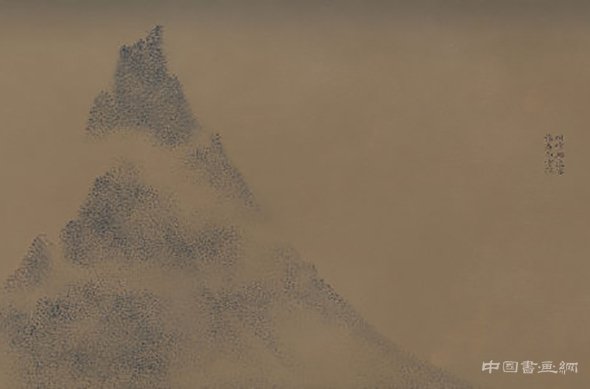

“東方根性”,不是簡單回到傳統,而是要回到漢文明開疆拓土之初的那種精神與元氣;回到“日三省吾身”的那種教養與修身;回到《溪山行旅》的那種寬廣與雄健……這應該是一種精神上的尋根,一種文化血脈上的皈依。是要真實的在當下語境中完整的認識自己,看清自己將要走的路。這條路,必然不能也不可能重復西方。

“創造是最好的繼承”,針對于當下問題的思考與解決方案,明天也會成為傳統的一部分。特別是作為一個藝術家,其核心的部分正是在長期的實踐中找到一種獨特的個人藝術語言,開拓出新的既具有東方美學根基,又具備當代特征的藝術面貌。

我們本次展覽選擇的藝術家,在自身的觀念與藝術創作中,超越了對中西方文化簡單的二元對立,也并非從藝術媒介、形式上進行簡單的“中西融合”,而是在精神層面上重拾傳統文化的魂魄,在文化層面上深刻思考中西方之間文化上的交流與轉換。

藝術家們在自身的藝術創作中,自覺地將這種“東方根性”融入到“當代藝術”的語境里,或是與之展開碰撞的時候,必將產生巨大的能量,這種能量,將點燃藝術家的個性與創造力,釋放一個時代的表達激情!

今天,我們正在碎片化的現實中努力重新建立一個有關東方與西方,歷史與當下的完整坐標!

展覽策劃:《庫藝術》學術研究部

展覽地點:現•實空間

座談時間:4月23日14:00

開幕時間:4月23日15:30

聯系電話:010-84599271 15222787852

地址:朝陽區酒仙橋路4號751時尚設計廣場C座106號[現•實空間]

參展藝術家:白明 、戴士和 、戴光郁、黃志瓊、呂中元、李榮林 、彭斯 、譚平 、譚勛 、王易罡、許江 、夏福寧 、張杰 、趙露 (按拼音首字母排列)

東方根性的當代生長

于海元

在大航海時代來臨之前,一個國族的文化認知總是與其對自身地理位置的想象有關。中國的傳統地理想象是“中央之國”,普天之下莫非王土。那么,后來“東方”稱謂的興起,已經預示了一種視角的轉換,在“殖民”與“后殖民”還毫無征兆的時代,“東方”已經成為了一種相對于“西方”的“他者”存在,成為了歐洲人站在伊斯坦布爾的城墻上向東眺望與想象的對象。

二十世紀初,資本主義在全球范圍內的殖民地擴張,在某種程度上刺激了現代民族國家的覺醒。也就是人們所津津樂道的“東方睡獅已經蘇醒”。在這種情況下,“東方”就不再是一種被動的觀看,而成為了一種對自身身份特征主動地覺醒與認定。但此時的覺醒,已經無法逃離西方強勢文明的影響波及。在外來力量的催化下,傳統文化開始了其艱難的現代型轉化歷程,并一直持續到今日。我們應該從這一大的文化框架下去看待藝術家今天的文化與歷史使命。

與一百年前不同的是,今天的世界已經不再單純追求現代性,西方世界基于其在追逐現代性的過程中所出現的問題,在其內部進行了調整,一個基于多元化、多樣性的世界文化格局看起來正在成為被青睞的對象;與此同時,商業作為政治與軍事之后更具世界性壟斷與擴張的力量,又在將世界各地人們的生活面貌不斷拉平;戰爭、污染、人口爆炸、民主、反恐等等世界性的問題,擺在所有不同膚色、文化背景、宗教信仰、政治制度的人們面前,亟需找到有效的解決方案。

面對著世界性的問題,我們必須運用自己的智慧去解決。智慧在很大程度上源于文化,源于傳統,因此我們必須一方面擁有全球化的當代視野,另一方面也必須回到自己的文化脈絡中,在完整的認識、梳理自身傳統根源的前提下,找到一個今日可供選擇的替代性方案。這兩者之間是相輔相成的,如果失去了當代的全球化視野,就極易陷入民粹主義式的封閉與盲目;如果沒有對自身傳統根基的延續與堅持,無根的思潮就會將我們的思想卷入混亂,甚至成為一種對“他者想象”的主動迎合。

因為中國在近代屈辱的被侵略歷史和五四運動的影響,傳統極易被看做是保守、封閉的代名詞,這一思想的余波今日仍然存在。但作為事實去看待的話,卻未必能夠成立。英國如果沒有一個強大的貴族傳統,可能就不會最終建立議會民主制度;沒有非洲木雕,可能就沒有畢加索的立體派;沒有波斯細密畫,馬蒂斯的畫風可能也非今日所見;更不用說,在“儒家文化圈”文化傳統保留更好的日本與臺灣,都建立起了非常成功的民主制度……這些例證都表明,傳統與現代,傳統與當代并不天然為敵,問題是我們如何在完整了解的基礎上找到傳統中能為今日所用的有效資源。

當然,作為一個當代人,我們面臨著當代的問題。這不可能完全依靠傳統的力量,而必須發揮自己的創造力。“創造是最好的繼承”,針對于當下問題的思考與解決方案,明天也會成為傳統的一部分。特別是作為一個藝術家,其核心的部分正是在長期的實踐中找到一種獨特的個人藝術語言,它不但是個人情感與文化判斷的產物,同時也能在更大的范圍內引起共鳴,使人們得到啟發。因此,個體的覺醒也就成為了“傳統激活”必不可少的一個環節。

“回到東方”,并不意味著回到水墨;也不是回到書法;更不是回到“子曰”,而是要回到漢文明開疆拓土之初的那種精神與元氣;回到“日三省吾身”的那種教養與修身;回到《溪山行旅》的那種寬廣與雄健……這應該是一種精神上的尋根,一種文化血脈上的皈依。

“生長”意味著開放,意味著可能。當代的藝術家在自身的藝術創作中,自覺地將這種“東方根性”融入到“當代藝術”的語境里,或是與之展開碰撞的時候,必將產生巨大的能量,這種能量,將點燃藝術家的個性與創造力,釋放一個時代的表達激情。但愿這不是又一次“文化復興”的美麗想象。

《庫藝術》長期關注中國當代藝術本土化價值標準的建立,在多年的觀察與思考之中,逐漸意識到中國當代藝術要想真正擺脫西方模式,必須在當代語境下,與傳統文脈發生關系,回答普世性命題。這就要求藝術家既應該具備廣博的視野,也要有對自身文化全面深入的認識。但這一基礎工作在現在看來做的還不夠,有時資訊媒體的發達反而對我們真正的認識與學習是一個阻礙。

“物以類聚,人以群分”,與中國當代藝術家群體多年來的交往與探討,也確實讓我們從一些藝術家身上看到了中國當代藝術的價值與希望所在。正如《庫藝術》40期“魂兮歸來”專題文章中所說:“我們關注的藝術家,正是在自身的觀念與藝術創作中,超越了對中西方文化簡單的二元對立,也并非從藝術媒介、形式上進行簡單的‘中西融合’,而是在精神層面上重拾傳統文化的魂魄,在文化層面上深刻思考中西方之間文化上的交流與轉換。將工作的重心放在如何在更為廣泛的藝術視野中重新認識傳統,理解傳統,‘激活’傳統,并通過個人化的藝術語言,開拓出新的既具有東方美學根基,又具備當代特征的藝術面貌”。這是我們所認定的一條道路,我們愿意在這條道路上,作為一個觀察者、參與者,與諸多的優秀藝術家、同行們一起走下去。