黎雄才的海外寫生畫

來源:雅昌藝術網 作者:朱萬章

黎雄才(1910—2001)一生創作了數以萬計的山水畫,其中不乏海外寫生畫。在這些海外寫生畫中,以時間為序可分為兩個主要階段:

一為20世紀30年代。這一時期主要游學日本,因此以日本風景為寫生題材,反映出早期山水畫風的一些特點。

一為20世紀70-90年代。這一時期,黎雄才先后赴朝鮮、日本、菲律賓、加拿大、泰國、新加坡等地訪問,留下不少寫生佳作。

兩個不同時期的寫生畫反映出黎雄才早期和晚年不同的繪畫風貌和藝術淵源。本文試圖通過對黎雄才海外藝術活動及其存世寫生畫的疏理,剖析其山水畫形成的軌跡,并揭示其海外寫生畫在其一生藝術成就中的比重及其意義。

一、早期的日本寫生

1933年,24歲的黎雄才由其師高劍父(1879 ~1951)資助往日本留學,同年進入東京日本美術學校,攻讀日本畫科。直到1936年回國,黎雄才在日本待了大致三年的時間。

在日本期間,黎雄才主要在東京各地寫生,留下了大量寫生畫。在現在所見的早期的日本寫生畫中,大致可分為兩類,一類是純粹粉本,未加任何雕飾,保持著當初寫生的狀態;一類則是在寫生的基礎上,融合己意,并結合日本畫風,形成早期繪畫的風格。(圖1)

圖1 黎雄才《日本寫生鷺(鉛筆)》

現在所見早期在日本的寫生稿極多,大多寫在速寫本上。從工具上看,大多為鉛筆所寫,然后再加上少量的色彩,也有少數寫生稿是直接用彩筆所寫;從題材上,有花果(姜花、石榴、紅蓼、無花果、野菊、茄子、玉蘭花、百子蓮)、樹木(松樹、櫻樹、楓樹、竹筍、古柳)、鳥雀(鸚鵡、鸕鶿、白鷴、鷹、鷺鷥)、昆蟲(蜜蜂、蟬、螞蚱)、貓、鱖魚,也有山水(富士山、河口湖畔……);從寫生的地點上,多集中在日本東京的芝區公園、江戶川公園、明治神宮、蟲封八幡神社、上野不忍池畔、上野動物園、芝區增上寺、上野公園、早稻田大學、稻荷神社等地。這類作品在線條的勾勒、物象的刻劃方面表現出深厚的寫生功底。黎雄才早年師從居廉(1828—1904)弟子陳鑒,跟隨其習沒骨花卉,在花卉畫方面具有扎實的寫生技巧。他到了日本后,在寫生稿中也流露出當年追隨“居派”繪畫的影子,如他所寫的玉蘭花、野菊、石榴等便不時展露出居氏撞水撞粉的痕跡。在大多數畫稿中,還是能看出其西畫中素描的元素。他曾在20年代后期在廣州春睡畫院期間,一度到廣州烈風美術學校兼習素描。因此,這批純粹的寫生稿,既可看作是其早年居派畫風的延續,也可以看作是其學習素描之后的成果檢驗,折射出早年在中西繪畫方面所打下的扎實基礎。

如果說這類純粹寫生稿還無法清晰地再現其早年畫風的話,那以寫生為主題的山水畫便可折射出早年畫風衍變的軌跡。1933年春天,黎雄才在日本東京所作的《松月圖》(紙本設色,108x55厘米)便是其轉型期畫風的代表。該圖雖然據作者說只是習作,但可反映出他在融合日本畫方面所傾注的心力。畫面中月色的修飾、山坡的描繪以及空氣、環境的渲染等,無不留下明顯的日本畫的烙印。至于同年所作的《富士山之夏》(紙本設色,135x66厘米)及次年所作之《江畔之晨》(紙本設色,133x60厘米)、《猿橋春雨》(紙本設色,172x92厘米)等也都具有這種特色,彰顯其早年繪畫中所具有的濃重的日本畫色彩。(圖2)

考察黎雄才在日本留學期間的寫生畫,其意義在于,通過這些并不成熟的畫稿,我們可以看出后來成為一代大師的黎雄才早年的藝術軌跡。在居派、西畫素描及日本畫元素中,黎雄才的寫生畫透視出他兼收并蓄的藝術理念,正是這種海納百川式的藝術探索與如饑似渴式的藝術吸收,使他后來在山水畫、松樹等方面的藝術技巧得心應手,游刃有余,成為他成功的基石。

二、晚期的日本、朝鮮寫生

如果說黎雄才早年留學日本的寫生畫為其藝術成就打下基礎的話,則他從70年代末到90年代初再赴海外寫生則是其藝術風貌的展示。

據不完全統計,從1979年開始,黎雄才先后赴海外寫生的情況如下:

1979年6月,黎雄才參加中國文化代表團訪問朝鮮。在朝鮮各地寫生,創作了《朝鮮金剛山萬物相》、《朝鮮咸興東興山所見》、《朝鮮三日浦名勝》等,并有速寫《延豐湖》、《妙香山道中之溪流》、《金剛山》(兩件)、《雨中松林》、《九龍瀑》、《金剛山道中》(兩件)、《萬物相》(兩件)、《三日浦》(兩件)等。

同年11月,黎雄才應日本福岡市邀請,出席亞洲美術館開幕式,并創作了《周總理嵐山詩碑》、《青松白沙》等。(圖3)

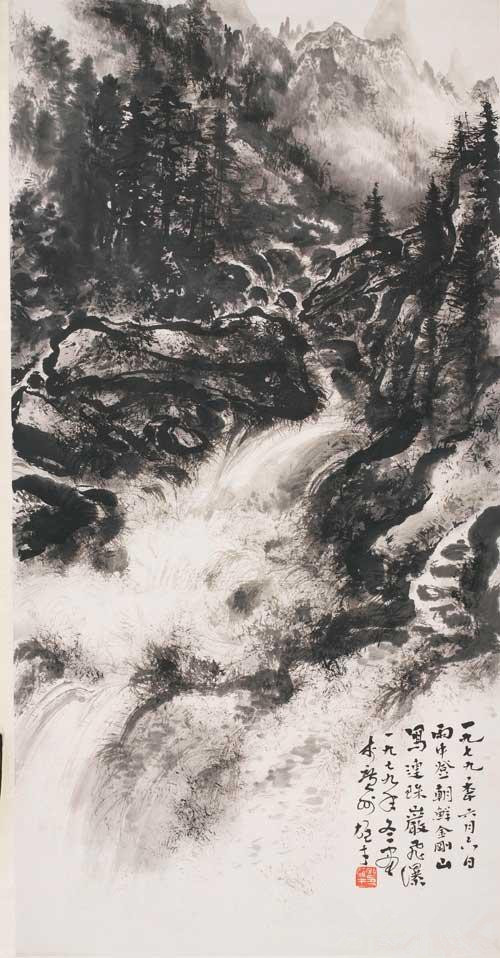

圖3、黎雄才《金剛山連珠巖飛瀑》

1983年3月,黎雄才參加中國對外友協代表團訪問菲律賓,在該國創作了山水畫,并有《馬尼拉遠望海邊》的速寫;5月,黎雄才參加中國駐泰國大使館落成典禮,為使館作數幅大畫,并有《拍他耶(芭提雅)海濱》的速寫。

1992年4月,黎雄才應日本友人邀請與夫人譚明禮及學生梁世雄夫婦赴日本觀光、寫生。創作《日本萬城之瀑》,《河津七瀑之大瀑》等作品七十余件。后選取其中三十三件與梁世雄共同舉辦“黎雄才、梁世雄訪日畫展”。這次訪日之行,其寫生作品主要有《富士五湖》之《山中湖》、《河口湖》、《西湖》、《精進湖》和《本棲湖》、《猿橋》、《東大寺一角》、《鑒真和尚像前》、《真鶴半島》、《升仙峽》、《日本萬城之瀑》。

這次海外寫生與早年不同的是,一是時間跨度長,從1979年到1992年,跨度約13年左右;二是寫生國家不再局限于日本,而擴展至朝鮮、菲律賓、泰國等;三是寫生的作品大多不是以畫稿的形式出現,而大多是成品畫作;四是題材大多為山水,這是和早期以花鳥為主的情況是不同的。

以訪日寫生繪畫為例,可看出這一時期海外寫生畫的特點。與日本風光闊別60年后,黎雄才再次踏上這片神奇的土地,因而心情自然不同于當年留學時期。當年是求學者身份,現在卻是以成功者的身份赴日訪問,角色轉換之間,畫境與筆意也完全不同。他自己所說要“將這次日本之行的感受訴諸筆墨,將舊地重游的喜悅心情融化在畫幅之中”,因而在寫生畫中,我們更多地看到的是黎雄才的寫意,而非忠實于描繪對象的寫實。這是其晚期海外寫生畫的最大特點。如《日本凈蓮寺所見》雖然是寫生畫,但其技法、筆法及意境和其他完全創作的山水畫并無二致。其他如《朝鮮金剛山寫生》、《金剛山連珠巖飛瀑》等無不如此。他是借助眼中所見海外風景,并輔之以胸中所蘊涵之山水,二者融匯一體,因而與俗稱“黎家山水”的風貌是一致的。而《伊豆半島之松林》、《日本伊東半島海濱之狂濤》等作品則是描繪的日本古松,同樣也與具有黎家樣式的松樹風格一致。有論者認為黎雄才“以宏偉的氣魄和詩一般的意境,再現了日本優美的自然風光和淳樸的風土人情”,這種獨特的情懷與創作激情同樣在非海外寫生畫中也能得到生動體現。(圖4)

圖4、黎雄才《日本凈蓮寺所見》

這一時期黎雄才的海外寫生畫除描繪的對象為海外風光外,其繪畫之意境、技法、風格等都與其成熟時期的繪畫風貌一致。因此,可以看作是黎雄才藝術創作的擴展與延伸。單從這一點講,是和早年的日本寫生畫截然不同的。

當然,黎雄才海外寫生畫只是其漫長藝術生涯中的一段小小插曲。是否關注這批海外寫生畫都不足以影響到對其藝術的評判。但是,透過這些看似并不重要的海外寫生畫,我們可以看到20世紀以來中國美術家在不同時期與域外的交流。正是這種有限的交流,使國外繪畫的元素引進到中國畫壇,同時,也將中國畫的影響擴展到國外。這正是20世紀中國美術家與域外美術界交流的一個縮影。