陳丹青:“西方素描是基礎”這是錯的!

來源:今日頭條 作者:中國書畫網編輯

南宋 梁楷《潑墨仙人像》(局部),縱48.7厘米,橫27.7厘米,現藏臺北故宮博物院

編者按:陳丹青先生畢業于中央美術學院,其1980年創作的《西藏組畫》轟動中外藝術界,被公認為具有劃時代意義的經典之作。1982年,陳丹青移居美國;2000年,回國并被清華大學美術學院聘為教授、博士生導師。由于不認同現行考試制度、教學大綱,不認同以“課時”與“學分”算計藝術學生的品質,陳丹青于2004年10月辭職,再次轟動社會,并引起極大關注。陳丹青對美術教育、中西藝術及諸多社會現象等都進行了頗有價值的思考,發表了不少率性、樸素的見解與批評。不少大家習以為常的問題,他會提出很多問號,在不斷的追問中呈現出現象的另一面。茲遴選陳丹青先生對于中國畫基礎教學的一些相關思考,以期對中國畫教育和學習感興趣的讀者提供一些思考的角度。

西方水墨素描寫生:會斷送東方水墨的性命

我覺得用西方美術的水墨寫生,會斷送了東方水墨的性命,除了蔣兆和,因為我不把蔣兆和當成是畫國畫的。

徐悲鴻引入西方繪畫來改造國畫,可能開始了不對的方向,他認為所有繪畫都要從素描開始學起,這件事情可能會誤導了國畫。中國古代畫家沒有一個人學過西方素描,齊白石、張大千也沒有學過西方素描。

南宋 梁楷《釋迦出山圖》軸(局部),絹本水墨設色,縱119厘米,橫52厘米,現藏日本東京博物館

中國畫是從一根線開始,從一個眼睛開始,從一個局部開始,這和西方繪畫法則是不符合的。可是那套西方法則套中國繪畫,也一樣是不符合東方審美規則的。

西方素描是焦點透視,中國畫是多點透視。西方素描是寫型,中國畫是寫神。拿西方的素描寫生法則叫你用中國毛筆畫素描,毛筆和線條的表現力就完蛋了,中國人那種看對象的多點透視方式,中國畫的寫神就失落了。

我對中國畫的態度很矛盾。一方面,我其實是用西方“眼”看中國畫,因為我的眼睛已經西化了;另一方面,我又是絕對的傳統主義者,因為傳統會自己糾正我的西化“眼”。

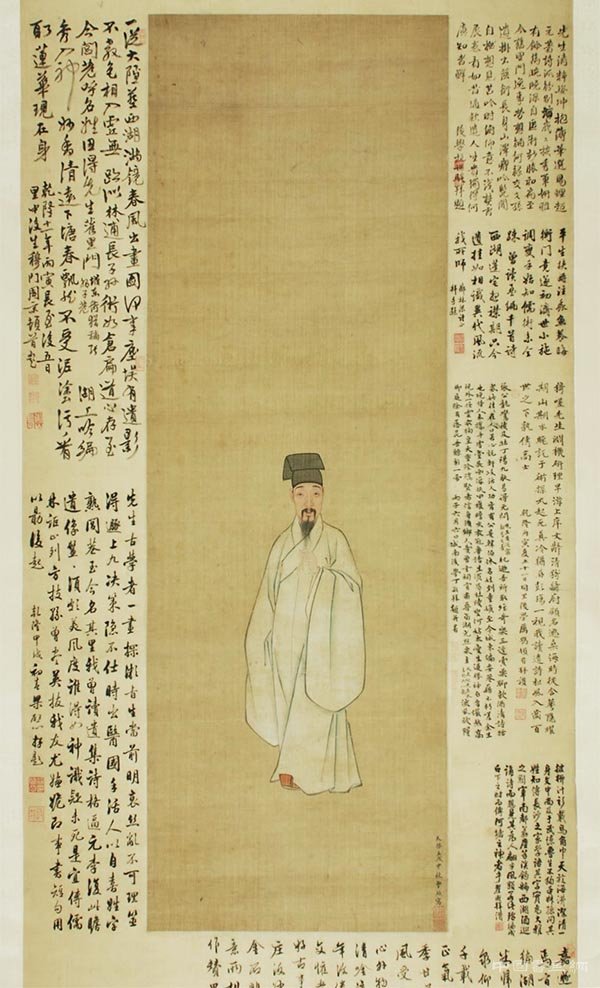

明 曾鯨《王時敏廿五歲小像》 天津藝術博物館藏

中國畫妙就妙在它不靠一五一十的寫生,照樣把人畫得非常傳情,而且非常像。譬如曾鯨,他畫王時敏還是王鑒,畫他年輕時的肖像,多好啊!還有畫董其昌肖像的那幅畫,忘了作者名字,畫得多好啊!根本不是寫生的,尤其不是美術學院那套寫生。就算寫生,繪畫可以有一千種寫生的辦法,絕不僅僅是沙龍學院那一套。臨摹才是對的。

我一直想寫一本書,就是不要相信“西方素描是基礎”這句話。這句話是錯的。我算是看了世界各國的藝術,西方素描絕對不是基礎。

明 曾鯨《張卿子像》 縱111.4厘米 橫36.2厘米 浙江省博物館藏

西方素描只是文藝復興時期意大利生發出來的一種方式,然后延續幾百年,到18世紀變成學院系統,然后傳到蘇聯,再傳到中國。

埃及人、印度人幾千年前就可以把人和萬物畫得很像很像,像得一塌糊涂,完全沒有畫西方素描這件事。

一定要解開這件事情,不然中國畫沒有前途。中國畫的沒落就從西方素描教學開始。徐悲鴻先生要是看到他竭力提倡的西方素描后來給弄成這樣,他一定很沮喪。

清 顧見龍 摹吳偉業像 絹本設色 軸 縱149.7厘米 橫89.8厘米 南京博物院藏

全盤西化的人不應該懷疑中國繪畫傳統。不廢除石膏像寫生,中國畫不會有前途。可是考前班已經變成最龐大的隊伍。

素描國畫這條路是走不通的。我當時在紐約聽說國內“新文人畫”起來了,很有興趣:“新文人畫”的稱呼完全是胡扯,但他們的重要貢獻是中斷了“素描國畫”的進程,然后跟清朝以前接軌,而國畫改造的技術關節,就是西式的素描寫生系統。

徐悲鴻開創的“國畫改造”還可忍受,他的確使中國人物畫多了一種可能,但后來的素描訓練幾乎取代了中國畫最可貴的法則。現在一些中年畫家又回到古人,但他們不再畫古人,而是畫今人。

國畫改造在他們身上證明是失敗的,我認為是這樣。可是在今天的所謂當代藝術空間,國畫蠻吃虧的。因為它的“定語”只是“國畫”,只是“水墨”——用畫種和工具來定義那么豐富的創作。

明代寫實肖像畫

中國古人的肖像一般都是正面的,正面是一種面對面的有勇氣透視靈魂的角度。這些明人肖像畫的意味深長,像是探到了靈魂的最深處。每一張臉都有故事,眼神背后是明代官場的險惡和血腥,儒雅、狡詐、剛正、圓滑、寬仁、貪婪、一切復雜的個人經歷和內心活動都被畫師敏銳地顯現出來,這是古人的“素描”追魂術,幾根線畫的心驚肉跳,甚至象是魂在紙后,看起來有幾分嚇人!

明朝隨著人物畫的衰微和文人畫家與職業畫家的分道揚鑣,肖像畫逐漸走向民間,無名畫工中涌現出許多寫真能手。同時基于肖像畫的獨立發展,在職業畫家中也有不少善繪肖像者,一些名家還創立了流派,最著名者莫過曾鯨及其“波臣派”。有明一代是肖像畫日趨專業化、民間化的轉變時期,故無論是宮廷畫家、職業畫家、文人畫家、民間畫工,都有不少肖像畫創作,呈現出多元化、多層次的狀況。明代后期,肖像畫題材有所拓展,形式日趨多樣,主要類型有朝臣像和宦跡圖、文人像和雅集圖、庶民像和家慶圖。藝術風貌既有傳統的勾勒法、彩繪法,又吸收了西法的墨骨法,其影響延續到清代中前期。