我的父親龐薰琹

來源:中國書畫網 作者:董世忠

龐薰琹:中國現代藝術的先驅者、現代工藝美術事業的拓荒者,在中國現代美術史上占有不可或缺的地位。但在相當長的時期內,對龐薰琹和他的藝術,社會大眾卻是如此陌生。龐薰琹的人生和藝術之路,豐富而曲折,歷經坎坷但始終堅守。正如龐薰琹晚年所說:“我始終走我自己的路,我的一生,是探索、探索再探索的一生。如果,我的作品,能使你感受到一點美感,那就是我最大的幸福。”

■龐濤(被采訪者) 董世忠(本文作者)

董世忠采訪龐薰琹之女龐濤教授。

求學巴黎

我父親龐薰琹于光緒32年(1906年)6月20日出生于常塾虞山鎮的一個世家,15歲考入外國人開辦的震旦大學學習法文和醫學。19歲(1925年)乘法國“波爾加”號郵輪,從上海出發到馬賽,然后坐火車到了巴黎。當時正趕上每十二年一次的“萬國博覽會”,博覽會到處是現代設計,各色家具、名牌服飾、高檔日用品、工業產品等無奇不有,無一不美。父親說:“當時真是看花了眼” 造型設計既實用又美觀,色彩搭配極為考究,無論何種物品都展現了極高的設計水平,顯現非凡的創意于平凡之中,處處都體現了文化素質的高水準。父親去博覽會參觀了無數次,他說:“這使我有生以來第一次認識到,原來美術不只是畫幾幅畫,生活中無處不需要美。”父親即刻決定去考國立巴黎高等裝飾美術學院,國立巴黎高等裝飾美術學院是法國最高的設計藝術學校。當時考官問他是日本人嗎?他說是中國人。考官只因為他是中國學生,而被該學院拒之門外。我父親覺得這是對他、對中國人的一種蔑視,因為當時法文辭典上的“中國的”就是一個貶義詞,代表繁雜的、媚俗的、保守的、不開化的意思。他當即發了狠誓:回國以后一定要創建一所中國人自己的高等裝飾美術學院,培養中國的設計人才。

后經徐悲鴻妻子蔣碧薇相助進入巴黎敘利恩繪畫研究所學習素描和油畫。為了提高自身的文學藝術修養,他每天抽空去巴黎大學旁聽法蘭西文化史,抽時間閱讀世界文學名著。在節假日利用免費門票的機會去盧浮宮、博物館、畫廊以及各類展覽會看畫。

二十世紀初的巴黎云集了世界各國的杰出藝術家,第一次世界大戰后,巴黎是世界美術的中心,而蒙巴爾那斯是巴黎現代藝術的中心,那里的咖啡館,尤其是古堡爾咖啡館,是莫迪格里阿尼、畢加索、凡·東根、尤特里奧等現代派畫家們經常出沒的地方。我父親也常去古堡爾咖啡館,時間長了結識了不少藝術家,也熟悉了這一時期不同風格的繪畫和流派。在眾多藝術家中最讓我父親難忘的是德國詩人艾許·賡德(Eich Gunter)。艾許·賡德(Eich Gunter),他對中國文化情有獨鐘,并為自己取了中文名字,但他不會說中文,艾許·賡德每周至少有四個晚上,來約父親到古堡爾咖啡館談論藝術和文學,他常常以詩人豐富的想象出題,父親快速構思構圖,之后倆人再互相切磋,兩人的坦誠直率,使藝術的翅膀更加自由的飛翔。七十年代中國“參考消息”報導艾許·賡德離世,我們一家聽到這一噩耗都很難過,這位偉大的詩人曾獲得過“詩人席勒獎”。在蒙巴爾那斯,有個著名的格朗特歇米歐爾學院(Académie de la Grande Chaomière),鼎鼎大名的大雕塑家波爾特兒(Bourdelle)及其他不少藝術家在此任教,正是常玉的鼎力推薦,我父親才在此習畫。在蒙巴爾那斯父親跟隨波爾特兒學雕塑、跟著常玉學毛筆畫速寫,并由此打下了白描的基礎。從那時起在巴黎潮流的影響下父親一步步走向了現代主義的藝術道路。

在巴黎,由于父親的勤奮好學換來了在巴黎美術界好評,但名譽和地位并始終沒有改變他回國建校的愿望。1929年的一天,一位法國記者帶父親去觀看尼奧太·依尼奧迦的印度舞演出。在演出現場,這位印度舞者的民族自信、自尊和自豪感觸動了我父親。此時的他想起了自己童年,想起了大洋彼岸的家人和祖國。他的眼睛濕潤了。他決定回祖國……

父親回國的消息很快在藝術圈內傳開,許多朋友來都來勸他:在世界上的任何地方,都不可能找到比巴黎更重視美術的環境!巴黎是唯一特別鐘愛藝術、特別照顧畫家的城市,無處可比……好友馬爾古,執意要為他籌辦個人畫展,并已約好了德高望重的老藝術評論家在古堡爾咖啡館與父親見面。等他們倆匆忙趕到時,滿頭銀發、雪白長須的老評論家已入座等候,當父親要打開匆匆準備的畫夾時,長者打了一個不忙的手勢,然后問:“你到巴黎時多大?父親答:“19歲”,“是個孩子嘛!”“你對中國5000年的文化了解多少?”父親答:“不多” “你對中國5000多年來的藝術知道多少?”父親答:“很少”。長者說:“好幾個人向我提到你,我也知道你想回國,我勸你回國,好好了解中國5000多年的文化藝術,再到巴黎開畫展,你不用找我,我自會為你寫文章。”這番話是如此的中肯、如此的有份量!讓我父親終身難忘……

歸國圓夢

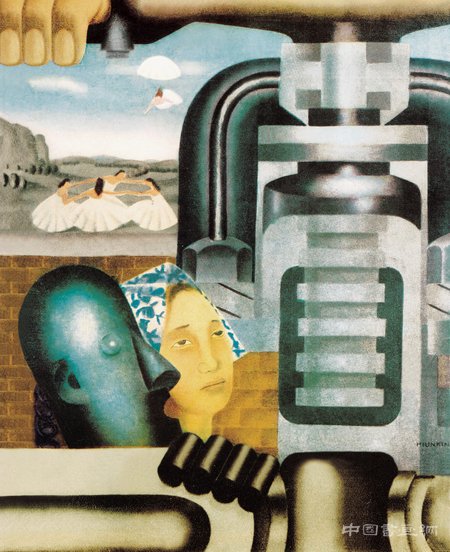

1930年我父親離開了巴黎回到了祖國,開始系統研究中國畫論、畫史。用我父親的話說就是要好好補補中國文化的課。1931年父親與張弦、倪貽德發起成立美術社團“決瀾社”。目的就是高舉波德萊爾的精神之劍,懷著羅丹的救世情懷來拯救中國腐朽破落的美術界。“決瀾社”創立不久,年輕有為的龐薰琹就成了我母親丘堤心中的英勇騎士。不久兩位年輕而充滿激情的藝術家走到了一起。那時的父親雖然生活不富裕,但精神絕對是充實滿足的,他把所有的激情全身心的投入到現代藝術創作中。1934年江南大旱、土地龜裂、民不聊生,他有感而發創作了《地之子》,畫面上一個僵硬的孩子橫躺在一個農民模樣的男人臂上;男人一手扶著孩子一手握拳;孩子的母親靠在丈夫肩上,掩面而泣。強調了一種被壓抑而又平靜的人物情感。整幅作品充滿了裝飾效果。作品《壓榨》也稱《無題》,畫面上畫了一個壓榨機的剖面,三個大手指在推動壓榨機,壓榨機前有機器人像與中國農村婦女像,分別象征西方國家發達的工業和我國落后的農業。畫面上的芭蕾和天使表示苦難深重的中國或許未來有一天也會有芭蕾,有幸福的日子。現在來看他的作品雖然吸收外來形式,卻加入了中國人的情感、神韻,包括造型和線條的運用。這正是他“中國學術現代化,外國學術中國化”主張的具體體現。傅雷先生曾經稱贊他“具有東方人特有的氣質,他的線條藝術成就很高,是東方人中的佼佼者。”后來又陸續創作了《如此巴黎》、《人生的啞謎》、《時代的女兒》《三女性》等一系列反映社會現實的繪畫作品。這些作品雖然帶有西方現代主義藝術的烙印,但在內容、形式及效果上與西方現代主義藝術都存在著本質上的不同,帶有鮮明的民族性和裝飾性。

1936年9月,迫于生計的父親不得不離開上海去北京謀生,所幸應李有行先生之邀,赴北平藝專圖案系任教。那年我三歲,我弟弟剛滿月。北京有我們祖上的住宅,離父親上班的北平藝專也很近,這樣即有穩定的居所,更沒有經濟壓力,生活算是有個著落了。但誰都不能想象這一北上的搬遷,競成了我們家顛沛流離生活的開始。不久,七七事變爆發了。我父親和母親不愿做亡國奴,設法離開了北平。我們全家隨北平藝專學員先后轉移到江西、湖南、貴州、云南等地。在昆明父親結交了一大批學者精英:梁思成、林徽因、梁思永、李濟、郭寶鈞、夏鼐、楊鐘健等一批著名學者。后來應梁思成兄弟的介紹得以到中央博物院籌備組工作,從而也認識了不少杰出的考古學家。在他們的幫助下父親獲得了從巴黎回國后苦于無門探索尋求的知識。1939年赴貴陽、花溪、龍里、貴定、安順等八十多個苗族、仲家族村寨調查,跋山涉水,忍饑耐寒,收集到大量珍貴服飾、工藝、民謠民歌等民俗資料。繪著《中國圖案集》并擬撰《中國紋樣史》。 1940年完成了《工藝美術集》的設計。這本《工藝美術設計》應該說是中國古代紋樣與現代設計意識相結合的工具書。在那個年代是難能可貴的。

從1941年到946年,我們一家遷居成都,我父親一直執教于成都的四川省立藝校、華西大學和中大藝術系。期間創作了大量白描《母與子》、《歸來》、《吹笙》、《跳花》、《賣炭》、《收地瓜》、《賣柴》、《收桔》、《汲水》、《持鐮》、《縫補》、《脫腳休息》等。水彩《捕魚》、《趕集》、《垂釣》、《跳花》、《暢飲》、《割稻》、《洗衣》、《笙舞》、《捉魚》、《車水》、《小憩》、《喪事》、《射牌》、《情話》、《收割》、《黃果樹瀑布》、《雙人笙舞》、《桔紅時節》等。還舉辦過幾次很有影響力的美術展覽。1945年抗戰結束了,那年我11歲,弟弟龐均9歲。我媽媽丘堤為我和弟弟畫了《龐濤孩像》、《龐均男孩像》。由于我父親工作的原因我們一家從重慶搬遷到了上海,沒過多久又從上海轉到了廣州,父親開始在廣東省立藝專、中山大學師范學院任教。一天,美國駐華大使司徒雷登和美國駐廣州新聞處負責人紐頓來找我父親,想請他去美國,到紐約一所大學去任教。父親沉思了一會,婉言謝絕了。沒過幾天,紐頓又來了,他憑著同父親是校友關系,再次邀請我們一家去美國定居,說已安排好了房子,一切都安排的很好了,但父親仍沒有答應。他說他只懂法文,不懂英文講不了課,去美國很不方便為由拒絕了紐頓和司徒雷登的邀請。

解放后,我父親趕赴北京參加了第一屆全國文代會。會后,他被調至杭州,在中央美術學院華東分院(原杭州國立藝術專科學校,今中國美術學院前身)任繪畫系主任兼教務長。 1952年,周恩來總理提議建立中央工藝美術學院,我父親建議把中央美術學院工藝系和華東分院實用美術系合并成立中央工藝美術學院。他的想法很快被采納了。那時的學院是真正意義上的白手起家。沒有錢,沒有地,人手也不夠,這樣一座國家級的學院應該從何拔地而起。一開始擬去無錫,在原華東藝專的校舍里辦學,可是好多教員反對。后來,手工業管理局決定把校舍遷往白堆子。一切都安置妥當了,所有教員也跟著去了,父親決定先招一班學生,辦起來再說。直到1956年11月1日,中央工藝美術學院正式建立。任命我父親為中央工藝美術學院第一副院長,也是該校唯一由國務院任命的院長。

從此,中國就有了歷史上第一座國家級的工藝美術學校。這也實現了我父親半個世紀的夢。可我們怎么也想不到的是,1957年,我父親居然被錯劃為右派,取消教授資格,撤銷一切職務,就連入黨申請也被撤銷并進行長期改造!在那蒙難的日子里,父親隱忍悲苦煎熬,在簡陋斗室的孤燈下完成了《中國歷代裝飾畫研究》一書,填補了中國美術史研究的空白。1957年至1979年長達22年的蒙冤,那一段真的不堪回首……直到1980年7月1日,我父親才實現了他30年的心愿,成為了中國共產黨黨員,恢復了中央工藝美術學院副院長的職務。

我覺得我父親一生雖然遭遇艱辛和坎坷,卻為了追求中國現代藝術未來的腳步永遠沒有停息過。

龐薰琹繪畫作品欣賞

匣

如此巴黎 紙本水彩 尺寸不詳 1931年(失于1937年)

無題 布面油畫 92cm×34cm 1934年

人像 布面油畫 64cm×49cm 1929年

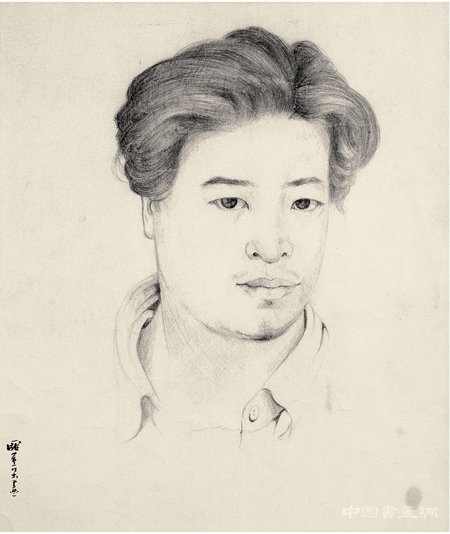

自畫像 素描 32cm×27cm 1931年