中國書畫網(wǎng) > 藝術(shù)理論 > 藝術(shù)批評 > 他者的“傲慢”:略評高居翰《詩之旅》

他者的“傲慢”:略評高居翰《詩之旅》

來源:原創(chuàng)首發(fā) 作者:周敏

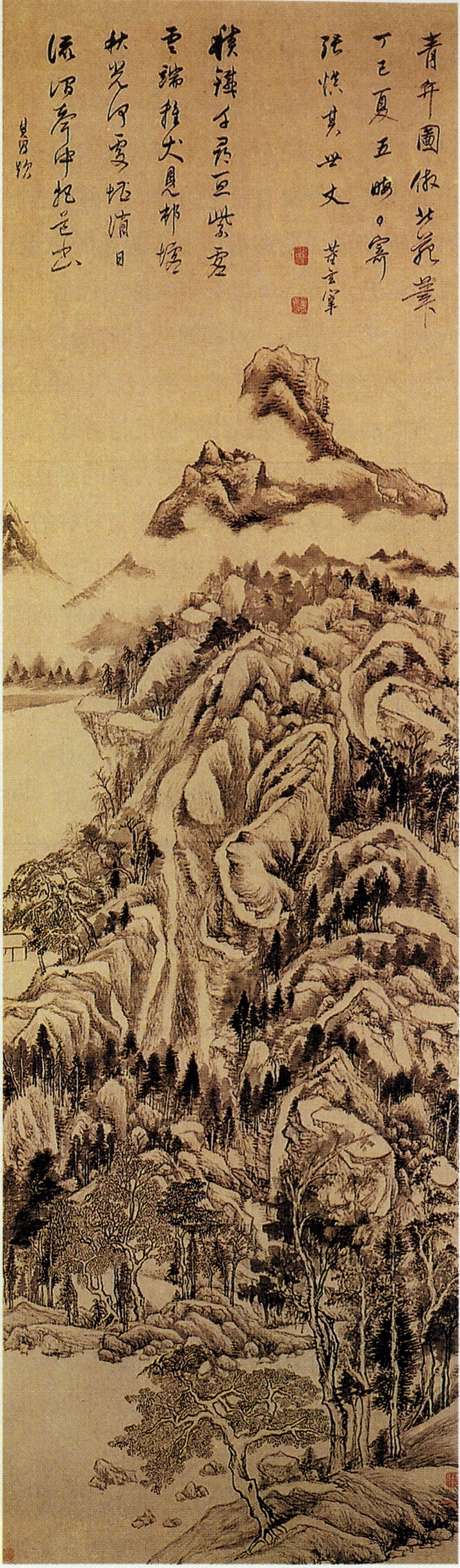

圖一 董其昌 青弁圖

(一)

高居翰先生無疑是現(xiàn)代西方研究中國繪畫史的重鎮(zhèn),是我們了解海外研究中國繪畫史繞不開的人物。他在上世紀60年代憑借一部《中國繪畫史》即已奠定了其在西方學(xué)術(shù)界的地位,進入21世紀后,其著作的中文版在大陸陸續(xù)出版,他以獨特角度解讀中國繪畫史,用細致的視覺風(fēng)格分析與畫作展開對話,讓傳統(tǒng)繪畫史煥發(fā)出新的生命力。在他逐漸為中國讀者所熟知的過程中,伴隨著掌聲和贊譽的同時,其諸多觀點也備受爭議。在此僅舉兩個頗有代表性的批評:

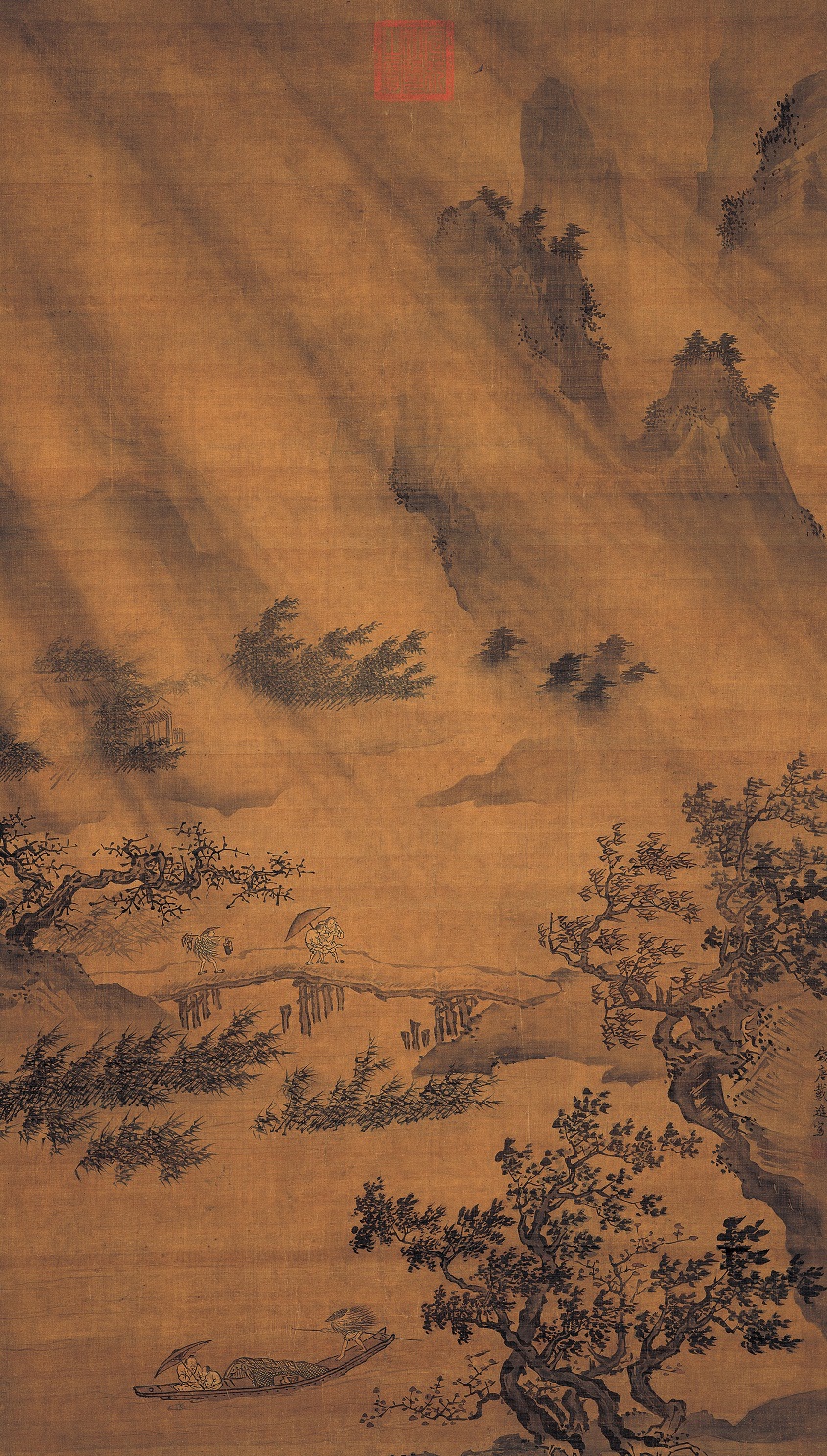

方聞教授曾專門撰文[①]評論高氏的《氣勢撼人》,文章中說“高居翰之所以過于夸大西方藝術(shù)對晚明繪畫之影響,乃是由于他對中國繪畫的發(fā)展存在認識上的偏差。他所采用的‘分析新模式’及其對中國繪畫史的全新觀點,都有再次加以討論的必要。”方教授行文措辭頗為客氣,以略加商量的口吻,但其實對高氏的基本立場是予以否定的,他說“由于高居翰將張宏的自然主義描寫,等同于西方的實證主義手法,故他也把董其昌(圖一)的‘傳統(tǒng)主義’與‘晚期中國繪畫無法基于(張宏)的成就予以發(fā)展所遭受的損失’相提并論。”高居翰所推舉的是以張宏為代表的自然主義風(fēng)格作品(圖二),他將以文人畫為代表的“傳統(tǒng)主義”成為畫壇主流之原因歸結(jié)為來自以董其昌為首的權(quán)威評論家的束縛[②]。對此,方教授說到“一幅畫視為反映某一特定社會或文化脈絡(luò)之前,一定先得考察其技巧、形式和其傳統(tǒng)習(xí)慣如何自行發(fā)展至此,將其視為一種視覺結(jié)構(gòu),而非單純當成自然形貌的再現(xiàn)或‘藝術(shù)史的藝術(shù)’。”換句話說也即是高氏僅僅將一幅畫當作再現(xiàn)自然形貌的圖像,而并沒有將其“視為一種視覺結(jié)構(gòu)”,更沒有“深入探究圖像與思想的意義”。方教授的批評可以說是“溫和而有力”的。

圖二 張宏 句曲松風(fēng)圖

劉繼潮先生在其文章[③]中則直指高氏不懂中國畫的“游觀”式空間構(gòu)圖:“高居翰以西方寫實繪畫的透視比例理論,一再對中國古典寫意繪畫原比例空間形式發(fā)起的批評,讓人油然想起塞萬提斯作品中那位可愛的騎士對風(fēng)車的攻擊。”將用西方透視法來套中國畫空間的高居翰比作堂吉訶德,雖然有點略帶嘲諷的口吻,但也確實形象地道出了高氏以自我(西方)為中心的“傲慢與偏見”。

以上兩位先生對高居翰的批評筆者認為是頗為準確的,他們主要是針對《氣勢撼人》一書中的觀點進行批評。《氣勢撼人》是高氏繼三部美術(shù)史專著之后的一部專題性作品,被認為是他最具代表性的一部,其中諸多極富挑戰(zhàn)性的觀點的確是“氣勢撼人”,比如將畫史上籍籍無名的張宏與董其昌相提并論,將龔賢等人的畫作與西方版畫對比研究等,對中國傳統(tǒng)畫史研究無疑是具有顛覆性的。盡管如此,筆者更為看重的卻是高氏另外一部著作《詩之旅》,其中試著將中國繪畫與日本繪畫接續(xù)起來研究,相比于他其它的幾部大塊頭論著,這本書顯得有些單薄。而筆者看重它大致有兩方面的原因:一是這本書所描述的“詩意畫”是高氏心目中最理想的中國畫類型;二是中日繪畫傳統(tǒng)之關(guān)系(尤其是文人畫)是他研究領(lǐng)域的一個重要課題[④],直到晚年他都極為關(guān)心[⑤],這部作品即是他在這方面的一個重要成果。筆者希望藉由對《詩之旅》中諸多觀點的考察來解讀高氏內(nèi)心所理解的中國畫。

圖三 明 戴進 風(fēng)雨歸舟

(二)

高居翰在界定《詩之旅》一書中所討論的“詩意畫”頗為小心謹慎,他說“從11到13世紀,在中國發(fā)展出了一種繪畫樣式,其最完美的佳構(gòu)技巧出眾,深切動人,并從廣義上充滿詩意。……這將文人理想與畫家技巧相結(jié)合的最高水準奠定了南宋或后期宋代皇家畫院的繁榮,并將其風(fēng)格和理念擴大到畫院以外更多的城市化語境中被吸收。”[⑥]這里有兩個關(guān)鍵詞“文人理想”和“畫家技巧”,即表示“詩意畫”兼具“詩意棲居的理想”和“高超的繪畫技巧”兩個方面。“自從詩意畫的觀念出現(xiàn)以來,主要是在北宋后期的文人中間,他們開始了在畫上題詩的實踐,但是,這種與我所用的詩意畫概念不是一回事。……文人畫家在技巧能力和表達的目標上都不能完全勝任。”[⑦]可見他所說的“詩意畫”與“文人畫”是兩個不同的系統(tǒng),并且認為“詩意畫”的價值遠在“文人畫”之上。在此我們可以用更明白一些話來表述:高氏的“詩意畫”即延續(xù)南宋傳統(tǒng)的院體畫、明代時期的院體、浙派(圖三)一路畫風(fēng),兼具“詩意”和“技巧”,日本江戶時期的南畫則繼承了這一路風(fēng)格,并發(fā)展出了自己的精彩佳構(gòu)。

在我們的傳統(tǒng)畫史里,院體職業(yè)畫風(fēng)歷來被文人畫家所批評,尤其元明之后,一直是文人畫占據(jù)主流,南宋院體、明末浙派一路則被認為“粗俗”“誠非雅玩”,這涉及到文人畫的自律、話語權(quán)問題,高氏想要挑戰(zhàn)的正是這種傳統(tǒng)的權(quán)威觀點。在關(guān)于中國畫的筆墨、丘壑(具象性因素)、氣韻等問題上他都有意地將詩意畫和文人畫相對比來進行討論。

士大夫業(yè)余畫家的創(chuàng)作以筆墨為主,是一種程式化的藝術(shù);在他們那里,筆墨成為創(chuàng)作的一種比喻,從理論上已經(jīng)否定了職業(yè)和畫院畫家的個人創(chuàng)造性。注重筆墨的繪畫,在一定程度上和書法成為‘孿生藝術(shù)’,意味著放棄毛筆高度靈活的適應(yīng)性,那曾是早期宋代大師們辛勤獲得的用以達到再現(xiàn)目的的手段。[⑧]

很多人批評高氏不懂中國畫中的筆墨,筆者覺得這樣講是略顯草率的,高氏當然知道筆墨對于文人畫的重要性,并且筆者認為他還知道什么是好的筆墨。徐小虎《畫語錄》一書的主旨可以說就是探討“筆墨”的,而高氏是這部書最早的讀者及推廣者,并為該書做序言。高氏對筆墨不像中國人這么看重的原因在于他對筆墨價值的認識,他說“不應(yīng)過度解讀王氏(王季遷)某些強調(diào)筆墨重要性的主張,或是忘記參照他別的論點。……完全成功的畫作必定是一連串不間斷的力道與堅強的關(guān)系,從單一筆墨,透過筆墨建立的價值與形式結(jié)構(gòu),直到整個構(gòu)圖,此時筆墨乃是其中最小——或者說最基本的組成。”[⑨]他認為書法式的筆墨僅僅是繪畫整體效果中最基本的一個要素,過渡強調(diào)則是對繪畫性的一種束縛,對毛筆高度適應(yīng)性的放棄,“對山水畫而言,這意味著犧牲了區(qū)分土石的質(zhì)地、天空陰晴變化的視覺差異,以及表現(xiàn)光和空氣的瞬間效果、季節(jié)與晝夜的變化等等的技法。”[⑩]可見高氏是從自然再現(xiàn)性的角度對筆墨進行批評的,文人畫家通過程式符號化的筆墨呈現(xiàn)出各不相同的個性和風(fēng)格,并從中獲得審美享受和心理滿足,這是他無法理解的書法式筆墨的獨立審美價值,或者他不愿去理解,甚至說他對此價值根本就不認同。

在詩意畫的丘壑、具象形式上他有自己的審美理想,比如他舉了一張李士達1618年的《山亭坐望圖》(圖四)作品,“雖然畫上沒有題唐詩或其他詩句,但它是晚明我們所謂的詩意畫中最好的作品之一。根據(jù)剛才提供的定義,這類畫通過對比例、氣氛的安排,以及使繪畫素材不會被看作是單獨的類型程式。……它似乎以一種比一般繪畫更接近于自然真實視覺經(jīng)驗的方法,描繪出令人印象深刻的景色。”[11]高氏所欣賞的是能夠把場景中的諸要素融入連貫的、喚起感情的描繪中,從而引發(fā)詩意的共鳴,簡單地講就是一種具有透視的景深空間,看上去云霧繚繞,近處清晰,遠處迷蒙,再現(xiàn)自然真實情境的作品。對于詩意畫的理解他繼續(xù)說到:

在任何情況下,不論如何談?wù)摾L畫和詩歌理論的關(guān)系,我們都有理由認為,是張宏和蘇州畫家,而不是同時代的文人業(yè)余畫家,最好地實現(xiàn)了詩歌的理想:如所見一般描繪景物,通過活生生的個體,而不是對過去詩文的引述,來對景物作出回應(yīng)。[12]

圖四 李士達 山亭坐忘圖

從這里我們已經(jīng)可以清晰的看到高氏之理想風(fēng)格了,通過具象的各體,來體驗詩意的愉悅。他將“詩意畫”歸入南宋院體畫體系中,但是,馬夏裁景入畫,將北宋全景式構(gòu)圖變?yōu)榫植啃【埃瑥娬{(diào)遠近景的對比,從而突出了畫面的深度感、層次感,這是一種視覺上的革命,卻也不是高氏所說的“如所見一般描繪景物”。“馬夏與李唐一樣,以審美觀念和筆墨程式架構(gòu)圖繪,描畫的不是自然界的真實山水,對靜穆流衍的真如玄奧也不感興趣,他們描繪的是理想中的文學(xué)化的山水。”[13](圖五)高氏非常強調(diào)一種真實空間,這和歐洲的風(fēng)景畫更接近了,而南宋院體畫并非如此,但是院體畫文學(xué)化的詩意效果的確是與高氏所言一脈相承。

高氏在闡釋“詩意畫”的同時,也批評文人畫在經(jīng)營位置、空間構(gòu)造上缺少新意。他說“文人畫家以減少作品中的變化,提高欣賞這類作品所需要的鑒賞水平來要求繪畫創(chuàng)作者具備更敏銳的審美辨別力,從而提升作品自身的品質(zhì),清初正統(tǒng)畫家的山水畫就是主要的范例。……這種以區(qū)別微妙變化來指代一種更高層次的鑒賞形式,在筆者看來是頗為荒謬的。”[14]文人畫發(fā)展到清四王階段,似乎確實如高氏所說陷入了一種只講筆墨,“丘壑”構(gòu)成上了無新意的境地。高氏當然知道這是文人畫的程式化發(fā)展結(jié)果,但他未必理解為什么文人畫強調(diào)程式化,他也未必想要去深究這背后的哲學(xué)根據(jù),只是以自己的閱讀經(jīng)驗來批評這種“程式化”,也難怪劉繼潮教授要將他比作“傲慢”的唐吉坷德了,一如方聞先生所批評的高氏并沒有“深入探究圖像與思想的意義”。

程式化是文人畫的“文法”。文人畫作為表達生命智慧的繪畫,是通過這種程式化的語言而達到的。沒有程式化,也就不能形成意境上的可表達性。[15]

高氏以自己的審美標準否定這種“程式化”,當然源于他的不理解,但更深層次我想依然是他對此價值的不認可,他并不認為這是好的,他也并未對自己的理解做出任何理性的反思,而是以自己的標準為中心來解構(gòu)傳統(tǒng)中國畫史,構(gòu)建出符合自己價值的一套風(fēng)格模式。

在關(guān)于詩意畫的價值表達、意境呈現(xiàn)上高氏也有一番自己的理解,“南宋院畫家及其追隨者為他們的觀眾而創(chuàng)作,并且完成的格外出色,不斷召喚、再造和重新想象一個詩意世界。”[16]高氏毫不避諱詩意畫中的商業(yè)性,并且有意為“商人階級趣味卑下的假說”辯駁。他認為詩意畫的目的在于營造一個“可居可游”理想世界,“對于能夠得到并欣賞它們的人來說,詩意畫舒緩了生活的現(xiàn)實,它們喚起一種優(yōu)雅和諧的詩意經(jīng)驗,呼應(yīng)了人們遠離塵世回歸到無憂無慮的大自然等這些由來已久的理想的深切渴望。”[17]可見在高氏心中有著再現(xiàn)性效果的“詩意畫”才是適宜“棲居”的,并且具有純粹的繪畫主體性。而對于文人畫,他說“文人畫家追求古代繪畫中那種較為堅毅、含蓄的品質(zhì),并將倫理價值附于其中。”[18]并舉出李公麟《孝經(jīng)圖》及一幅米芾題有“天降時雨,山川出云《禮記》”句子的畫為例,就此認為“在文人畫中,政治和人文因素的考量成為作品的主要內(nèi)涵”[19],高氏在此以詩意畫的“繪畫性”來批評文人畫的“政治性”。盡管他也稱贊“北宋文人畫大師的成就是了不起的——把繪畫的地位提高到文人藝術(shù)的高度,以筆墨作為主觀表現(xiàn)的新模式,建立起一種新穎、精到的與往昔的對話,以賦予繪畫新的或政治、或智性、或倫理的內(nèi)容——所以我毫無貶低他們的意思。”[20]言辭中對文人畫表現(xiàn)出尊重和贊賞,但卻也清楚地表明了他對文人畫極為偏頗的認識。

文人畫的確有圖像之外的意義追求,但也絕非是為了某種政治說教式的倫理。文人畫常常帶有濃郁的“文人意識”,“大率指具有一定的思想性、豐富的人文關(guān)懷、特別的生命感覺的意識,一種遠離政治或道德從屬而歸于生命真實的意識。”[21]文人畫追求的是一種生命真性的表達、富有智慧的境界呈現(xiàn),但這么說并非意味著具象形式在此不重要了,繪畫本身就此變得不純粹了,所謂“以象達意”,“象”是“意”得以呈現(xiàn)的實在,“意”是對“象”的一種超越,兩者是不即不離、不可分的關(guān)系。雖然從一定程度上講文人畫具有“反繪畫性”的特點,但文人畫并不等于哲學(xué),它所有的生命表達都來自于對“具象”本身的體驗過程,而非結(jié)論,不是定義性的傳遞,而是非確定性的呈現(xiàn)[22]。而高氏顯然沒有理解到這個層次。

對于《詩之旅》中談到江戶時期的南畫部分,在此筆者暫不做展開,將另外撰文討論。

(三)

高氏所界定的“詩意畫”,從其筆墨、丘壑及價值意義方面來看,這類作品與其說是“詩意畫”,倒不如說是“實景畫”來得更為確切一些。高氏知道傳統(tǒng)中國畫觀點中對筆墨及繪畫表現(xiàn)性的推崇,但是他避而不談,這僅僅是基于他對此極其偏頗的理解,究其原因筆者認為還是他對此價值的不認同,他并不認可我們所謂的筆墨、生命表現(xiàn)等就是唯一完美的價值標準,他認為這些都來自于中國傳統(tǒng)文人所建構(gòu)出來的價值觀,“中國文人已長期地主宰了繪畫討論空間,他們已慣于從自己的著眼點出發(fā),選擇對于文人藝術(shù)家有利的觀點;而如今——或已早該如此——已是我們對他們提出抗衡的時候了,并且也應(yīng)該質(zhì)疑他們眼中所謂的好畫家或好作品。”[23]他所要做的就是對這種看似具有“神性”的觀點進行解構(gòu)、袪魅化,也難怪有評論者認為這是“東方學(xué)”的幽靈復(fù)現(xiàn)。[24]筆者愿意相信高居翰先生并非出于此種目的而撰寫,他是如此熱愛中國繪畫,并且對文人畫從內(nèi)心抱有尊重和贊賞,他只是想為中國畫尋找一種新的解讀方式,那么從一定程度上講他確實做到了。

然而,從他的闡釋方法及結(jié)論上來看,客觀上他又的確是以“自我(西方)”的審美標準為中心,強制地套用在中國本土傳統(tǒng)上,在類別豐富的中國畫中任意挑選出符合自己價值的一類,面對質(zhì)疑聲也表示出“這無關(guān)宏旨”[25]的態(tài)度,以及在《溪岸圖》真?zhèn)斡懻撝忻鎸Ψ铰劇⑹刂t、傅申等人以及科學(xué)檢測的質(zhì)疑,也毫不動搖,甚至直指“張大千、徐悲鴻、廖靜文、謝稚柳、丁羲元等人都為了一己私利而合伙做局。”[26]從這些表現(xiàn)來看又不能不說高氏不自覺地就擺出作為西方研究中國繪畫權(quán)威者的“傲慢”姿態(tài)。

同樣作為西方研究中國繪畫的徐小虎教授在對中國畫傳統(tǒng)的理解上,筆者認為則比高氏深入得多,她在論述中國繪畫研究中的西方傳統(tǒng)時尖銳地指出:

直至今日,受西方訓(xùn)練的中國繪畫史學(xué)者仍不愿從創(chuàng)作者/行家的觀點學(xué)習(xí)品評筆墨的技巧、運用中國的準則,或以中國人的觀點來檢驗中國畫。[27]

以一位西方研究者的身份能說出這番話,令人激賞,不知高氏讀到這句話的時候做何感想?或許也是一句“傲慢”的“這根本無關(guān)宏旨”吧。

高居翰的前妻曹星原教授在接受《藝術(shù)評論》雜志采訪,談到高氏時說“高居翰的貢獻就在于‘他者’的眼光,如果他和徐邦達一樣看問題,那我們也不會覺得他有意思,如果他像薛永年一樣看問題,那我們?yōu)槭裁匆x他的書?”這個評價頗為中的,正因為“他者”的眼光才得以提供新的思考方式、觀看角度,才得以跳出我們時常自說自話的怪圈;但也正因為“他者”的眼光,讓他始終未能進入到中國畫的核心深處,可謂成也“他者”,敗也“他者”,如此說來這似乎是一個兩難的境地,有沒有一種調(diào)和的可能呢?筆者想是有的,我們在解讀一個文本的時候應(yīng)該秉持兩個原則:同情理解;合理批評。所謂“同情理解”,是說應(yīng)該先站在文本對象自身的角度去“感同”其所要傳達的內(nèi)容,沉潛到研究對象真正的核心深處,并試圖認可其價值所在,這是第一步原則;然后在此基礎(chǔ)上從內(nèi)部生發(fā)出批評觀點,這樣才有可能合情合理,才有可能不被當成一個“他者”之見,才有可能獲得更多同文本研究者的認可。這是我們在研究任何文本對象都需要極為注意的。

當然,盡管如此,還是要說高氏的著作給筆者帶來極大的震撼,筆者也會毫不猶豫地向所有對中國繪畫史感興趣的朋友推薦,在此引用范景中先生評價高氏的一句話“以看世界藝術(shù)的胸懷來看中國美術(shù)史,這是高居翰先生給我們的最重要啟示。”[28]也正是由于他的“傲慢”,不管你對其觀點贊同與否,他都迫使我們重新審視早已見慣熟聞的美術(shù)史,為我們打開了一條通往更多可能的道路。

【注釋】

[①] 方聞. 評高居翰《氣勢撼人:十七世紀中國繪畫中的自然與風(fēng)格》[J]. 新美術(shù), 2009, 29(3).

[②] 高居翰. 詩之旅[M].生活·讀書·新知三聯(lián)書店, 2012.第5頁,導(dǎo)論。

[③] 劉繼潮. 高居翰的困惑[J]. 美術(shù)研究, 2013, 第2期:42-46.

[④] 陳燮君. 千年丹青[M]. 北京大學(xué)出版社, 2010.第52頁。

[⑤] 據(jù)楊曉能(美國斯坦福大學(xué)坎特藝術(shù)中心亞洲藝術(shù)主任)在三聯(lián)生活周刊2014年3月的一段新聞稿中說到,他和晚年的高居翰仍通書信,高氏在信中提到他晚年投入精力最多的兩個研究方向:一是北宋山水;另外一個即是日本南畫。南畫是日本人對中國文人畫的繼承與創(chuàng)新,可以看成是對中國文人畫的一種補充。

[⑥]高居翰. 詩之旅[M].生活·讀書·新知三聯(lián)書店, 2012.導(dǎo)論,第6頁。

[⑦]同上,第7頁。

[⑧]同上,第8頁。

[⑨]徐小虎. 畫語錄[M]. 廣西師范大學(xué)出版社, 2014.序言。

[⑩]高居翰. 詩之旅[M].生活·讀書·新知三聯(lián)書店, 2012.第8頁。

[11]高居翰. 詩之旅[M].生活·讀書·新知三聯(lián)書店, 2012.第81頁。

[12]同上,第78頁。

[13]張同標. 中國美術(shù)史[M]. 河南美術(shù)出版社, 2011.第200頁。

[14]高居翰. 詩之旅[M].生活·讀書·新知三聯(lián)書店, 2012.第61頁。

[15]朱良志. 南畫十六觀[M]. 北京大學(xué)出版社, 2013.第14頁。

[16] 高居翰. 詩之旅[M].生活·讀書·新知三聯(lián)書店, 2012.第40頁。

[17] 同上,第55頁。

[18] 高居翰. 詩之旅[M].生活·讀書·新知三聯(lián)書店, 2012。第7頁。

[19] 同上,第9頁。

[20] 同上,第7頁。

[21] 朱良志. 南畫十六觀[M]. 北京大學(xué)出版社, 2013.第9頁。

[22] 同上,第11頁。

[23] 高居翰. 氣勢撼人[M]. 上海書畫出版社, 2003.第5頁。

[24] 同上。

[25] 對此評論,他回應(yīng)說“在我看來,這根本無關(guān)宏旨。”見《氣勢撼人》第5頁。

[26] http://cul.qq.com/zt2014/guancha199/index.htm

[27] 徐小虎. 被遺忘的真跡[M]. 廣西師范大學(xué)出版社, 2012.第70頁。

[28] 范景中. 他山之石——跋高居翰先生文集[J]. 新美術(shù), 2011, 第2期(2):4-7.