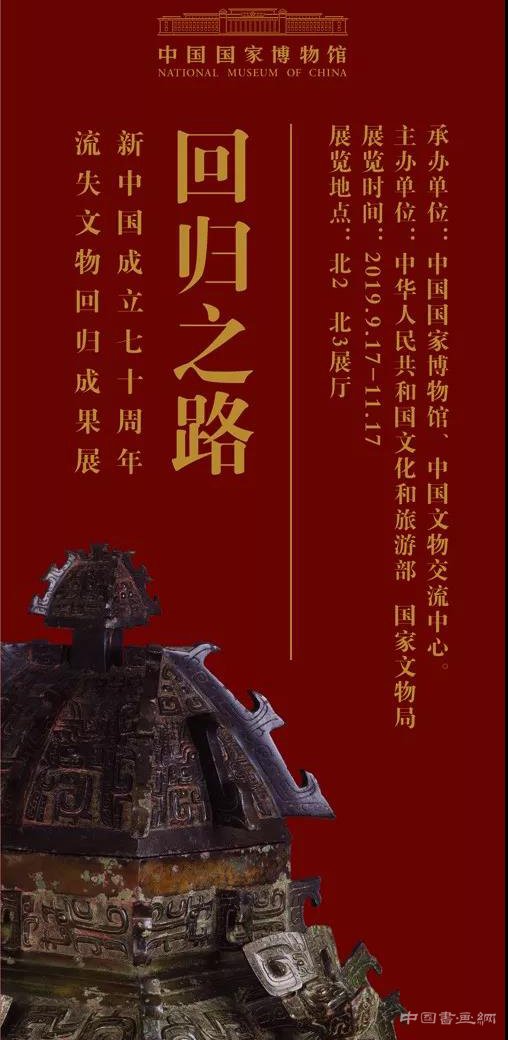

回歸之路—新中國成立70周年流失文物回歸成果展

來源:中國國家博物館 作者:中國書畫網編輯部

展覽時間

2019年9月17日 - 11月17日

展覽地點

中國國家博物館 北2 北3展廳

據國家文物局新聞發布會消息,文化和旅游部、國家文物局將在中國國家博物館舉辦“回歸之路—新中國成立70周年流失文物回歸成果展”,《伯遠帖》、《中秋帖》、圓明園獸首、秦公晉侯青銅器等著名的回歸文物將悉數亮相。展覽于9月17日開幕(具體開幕時間敬請留意國博官網、官微消息)。

國家文物局回溯70年文物回歸歷程,對我國相關工作進行了全面的梳理,最終確定了25個經典案例,選出了來自18家文博單位的600余件回歸文物參展。“這是我國首次對流失文物追索返還工作成就進行全景式展覽,從展覽的規模、文物價值、呈現內容等方面來說,都是前所未有的。”國家文物局副局長關強說。

展覽共分“革故鼎新 昔往今歸”、“多措并舉 殊途同歸”、“協和萬邦 四海歸心”三個單元,25個“歸來”故事,帶大家回溯70年,流失文物的回歸之路。25個案例,25個“歸來故事”,每個案例都體現著黨和國家對流失文物回歸的高度重視。此次在展覽中,還可以看到一段非常珍貴的視頻:周恩來總理接受民主德國總理歸還的義和團的旗幟和《永樂大典》的視頻,這個視頻拍攝后從來沒有播出過,在展覽中是首次播出。

重 要 展 品

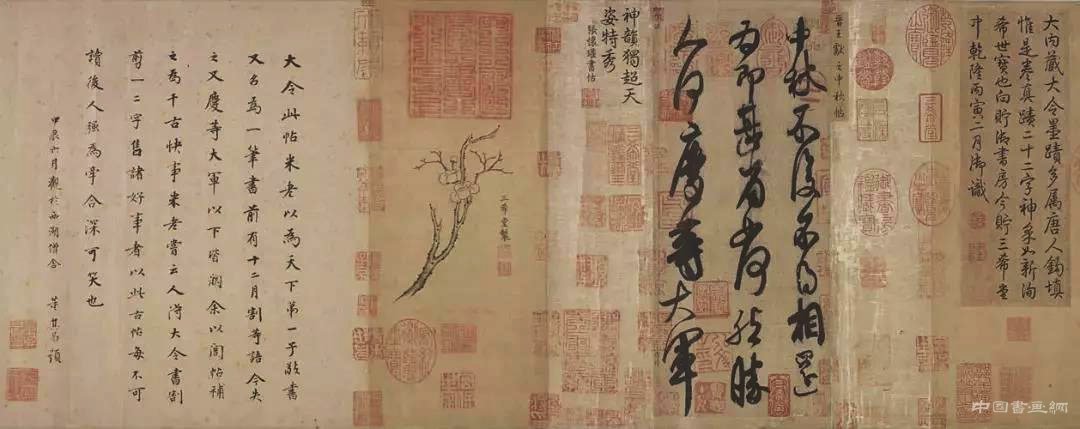

我國政府主導的流失文物回歸工作從建國初期就開始了。上世紀五十年代,在周恩來總理的親自關心下,文化部文物局建立“香港秘密收購文物小組”,專門在香港從事珍貴文物搶救工作,多次撥出十分寶貴的外匯儲備,成功搶救征集了包括晉王獻之《中秋帖》、晉王珣《伯遠帖》、唐韓滉《五牛圖》、五代董源《瀟湘圖》、五代顧閎中《韓熙載夜宴圖》(宋摹本)、宋趙佶《祥龍石圖》在內的一批歷代書畫珍品。

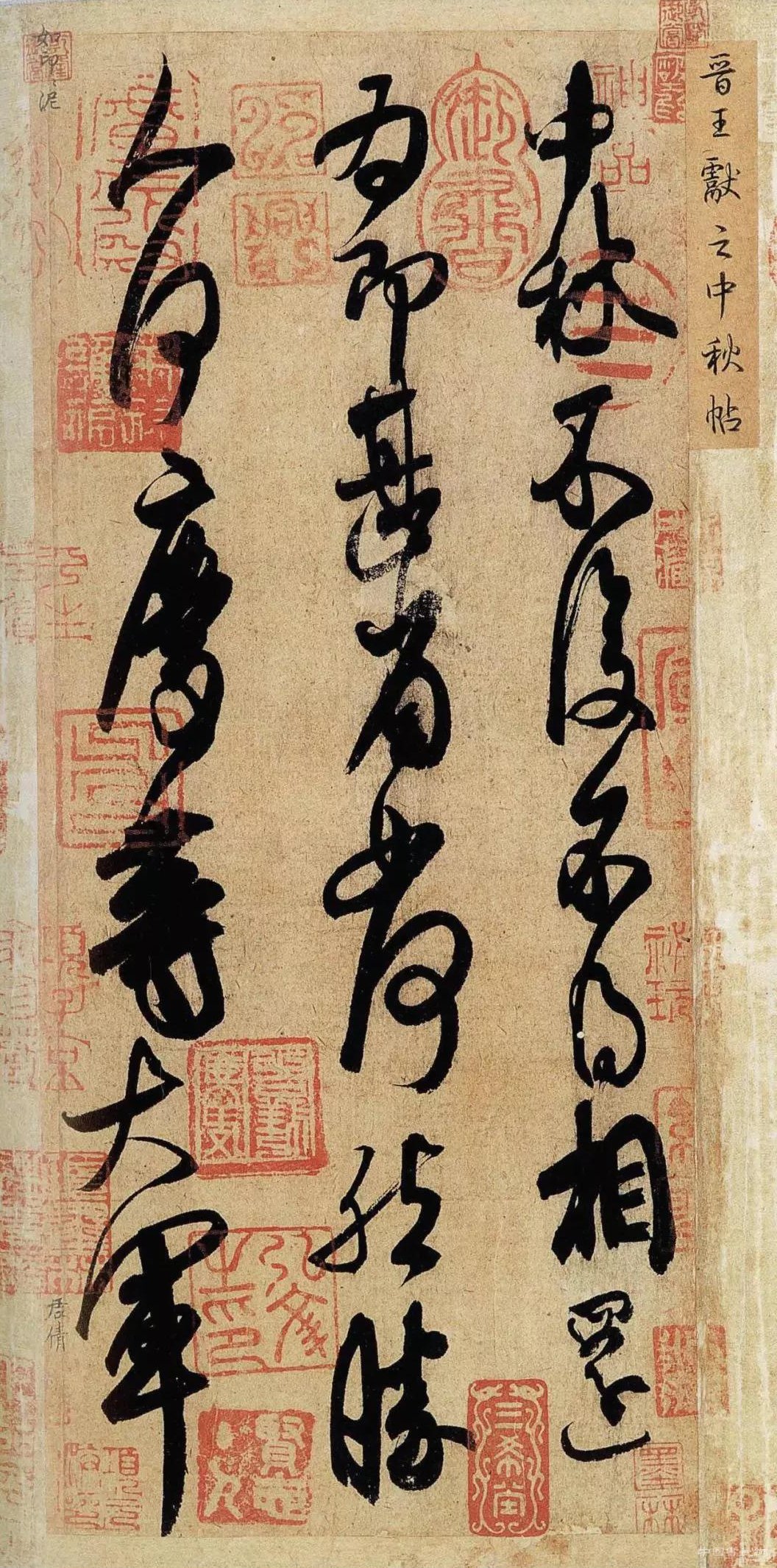

晉 王獻之《中秋帖》,現藏北京故宮博物院

釋文:“中秋不復不得相還爲即甚省如何然勝人何慶等大軍。”

晉 王獻之《中秋帖》(局部)

《中秋帖》又名《十二月帖》,草書,傳為東晉王獻之的傳世真跡,原為五行三十二字,后被割去二行,現僅存三行二十二字,清乾隆時被收入內府。與《快雪時晴帖》、《伯遠帖》號為“三稀”,乾隆遂以“三希堂”為其御書房名。

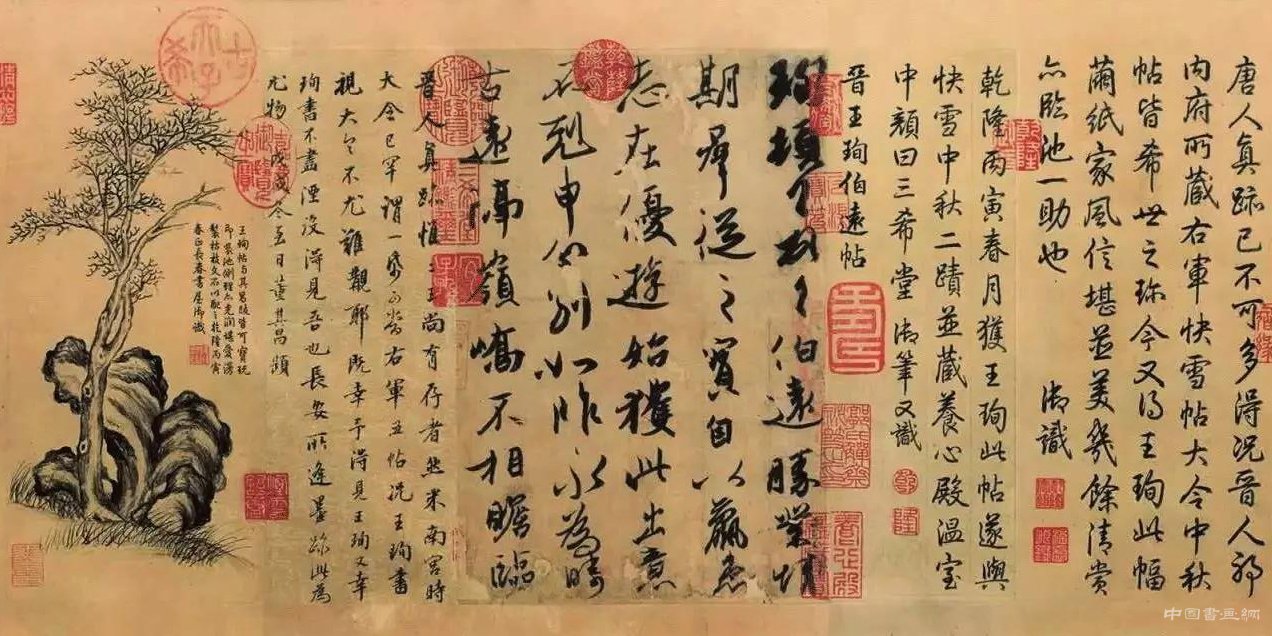

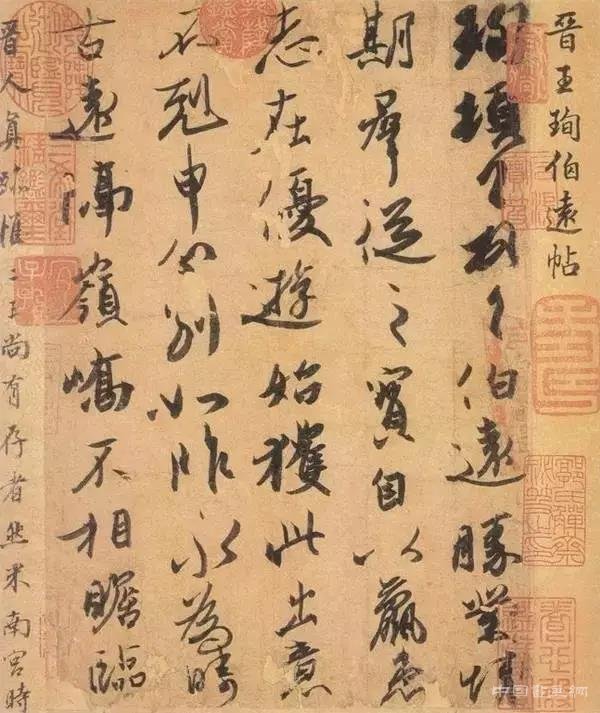

晉 王珣《伯遠帖》,現藏北京故宮博物院

晉 王珣《伯遠帖》(局部)

宋趙佶《祥龍石圖》(局部),現藏北京故宮博物院

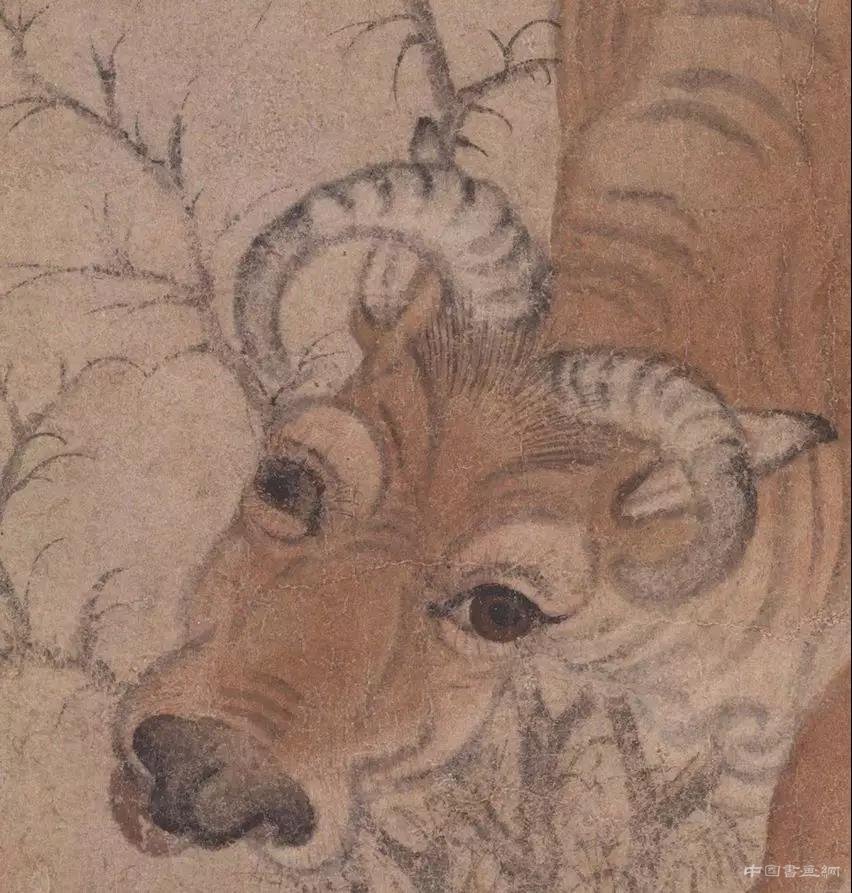

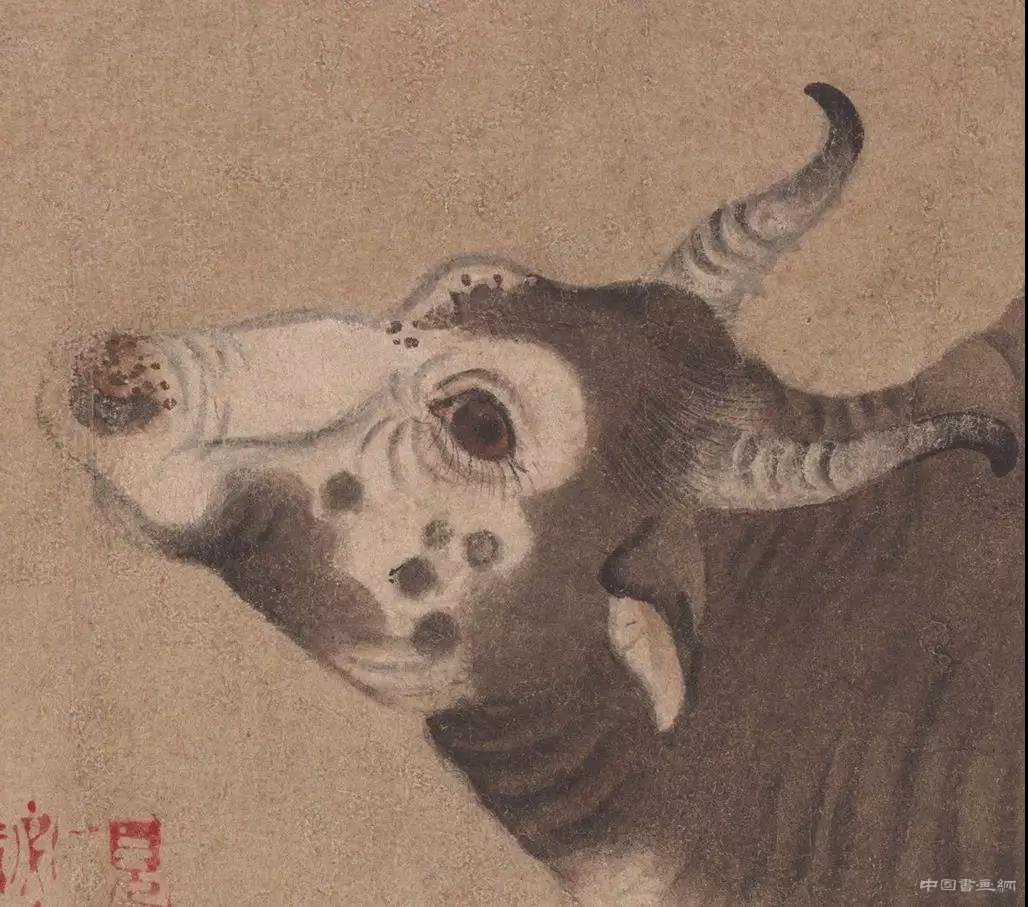

唐 韓滉《五牛圖》,現藏北京故宮博物院

《五牛圖》是目前所知道的最早作于紙上的繪畫。作者韓滉是唐朝中期的宰相,太子少師韓休之子。他擅長畫人物及農村風俗景物,畫牛、羊、驢等動物尤其傳神。牛是中國古代繪畫中的傳統題材,與“以農為本”的傳統思想有很大關系。《五牛圖》可能就含有鼓勵農耕的意義。

《五牛圖》是韓滉的傳世孤本,也是為數寥寥的幾件唐代紙絹繪畫真跡之一。 北宋時,入內府。元代時,為趙孟頫所得,趙書“神氣磊落、希世明筆”于其后。清代又進入內府,深受乾隆皇帝喜愛。八國聯軍侵華時,流落海外。1950年初,周恩來總理收到愛國人士來信:該畫近日將在香港拍賣。畫主人要價10萬港元,自己無力購買,希望政府能出資收回。周恩來總理當即給新華社香港分社發出緊急電報:不惜代價,搶救國寶。最后負責聯系的黃作梅與拍賣的委托方吳衡孫私下溝通,以6萬港幣低價搶回了國寶。

唐 韓滉《五牛圖》(局部)

唐 韓滉《五牛圖》(局部)

近期我國成功從日本追索回來的曾伯克父青銅組器的返還工作成果,也將在展覽中予以重點呈現,這是曾伯克父青銅組器回歸后在中國的“首秀”。

曾伯克父青銅組器含8件,包括鼎、簋(gui)、盨(xu)、壺、甗(yan)、霝(ling)等器類,形制、銘文、紋飾、鑄造等方面均體現出典型的春秋早期青銅器風格。每件青銅器都有銘文,共330字。這些文字蘊含著豐富的歷史信息,對研究春秋時期歷史文化、曾國宗法世系以及青銅器斷代與鑄造工藝具有重要的學術價值。

這組青銅重器被盜掘并非法走私至境外,2019年3月出現在日本東京中央2019春季拍賣會的名單中。國家文物局與公安部會商,確定了“外交努力”+“刑事偵查”結合方式進行追索。經過文物部門和公安機關多方施加壓力,文物持有人于2019年7月同意將該組青銅器上繳國家并配合公安機關調查。8月20日完成曾伯克父青銅組器實物鑒定與接收工作。

西周晚期 「曾伯克父」鼎及其銘文,通高28.9厘米,耳距:28.3厘米,口徑:24.5厘米,現藏中國國家博物館

銘文:“伯克父其婁迺執干戈,用伐我仇敵,迺受吉金, 用自作寶鼎,用享于其皇考,用賜眉壽, 黃耇其萬年子子孫孫永寶用享”。

西周晚期「曾伯克父」簋(guǐ),通高26厘米,耳距:36厘米,口徑:18.5厘米,現藏中國國家博物館

銘文:“唯曾伯克父甘婁自作大寶簋,用追孝于我皇祖,文考。曾伯克父其用受多福無疆眉壽、永命、黃耇、靈終,其萬年子子孫孫永寶用。”

此外,還有許多珍貴的國寶參展,其中包括皿方罍、青銅虎鎣(yíng)、王處直墓彩繪浮雕武士石刻、圓明園青銅鼠首兔首等等。

皿方罍,現藏湖南省博物館

皿方罍蓋內銘文與銘文拓片

皿方罍是迄今發現體積最大、做工最精美的一件方形罍,是中國晚商青銅器鼎盛時期的代表作,被譽為“方罍之王”,是中華燦爛文明和湖湘文化源遠流長的絕佳見證。

1919年,皿方罍在湖南桃源縣出土。在發現者拿著罍蓋找人詢問之時,古董商人丟下400大洋,強行將器身帶走。此后將近一個世紀,罍蓋與器身分離:罍蓋被湖南省博物館收藏;器身則經歷坎坷,1919桃源→1925長沙→上海→巴黎→1930大阪→1950東京→紐約→2001法國→紐約。至2014年,美國紐約一家拍賣公司打算將器身拍賣。經過多方努力,湖南省博物館以低價購得,罍蓋與器身終于合而為一。

西周 青銅虎鎣 現藏中國國家博物館

青銅虎鎣原為清宮皇室舊藏,19世紀被英國軍官哈利•路易斯•埃文斯從圓明園掠走。之后100多年,一直銷聲匿跡。2018年3月,英國坎特伯雷拍賣行準備拍賣虎鎣,國家文物局立即開展多方面工作。在各方共同努力下,境外買家表示愿將虎鎣捐贈給國家文物局。2018年12月11日,“虎鎣”正式入藏國家博物館。

王處直墓彩繪浮雕武士 唐末五代 現藏中國國家博物館

此王處直墓彩繪浮雕武士石刻,原為一對,位于河北曲陽縣五代義武軍節度使王處直墓中,于1994年5月被盜走。2001年,經中國政府多方交涉,美國海關總署最終將其中一件歸還中國。而另一件亦由美國收藏家安思遠先生主動歸還。現在這對石刻存放于國家博物館。

王處直墓的被盜文物,尚包括另外8塊浮雕石刻,至今仍然下落不明,期待有一天,它們也能夠重回故土。

圓明園鼠首銅像 清代 弗朗索瓦•皮諾先生捐贈 現藏中國國家博物館

兔首銅像是北京圓明園西洋樓海晏堂十二生肖銅像之一。圓明園西洋樓海晏堂的十二生肖銅像是在法國天主教傳教士們的指導下為康熙皇帝所設計和制作的。十二生肖銅像分別代表了一晝夜中的十二個時辰。每到一個時辰,代表這個時辰的生肖銅像便從嘴里自動吐出噴泉,正午時十二銅像口中同時噴射泉水。兔首銅像是1860年“火燒圓明園”后被掠奪并流失海外的知名中國文物之一。2009年,兔首銅像被法國皮諾家族買下。2013年6月28日,弗朗索瓦·皮諾將兔捐贈中國國家博物館。兔首流落百年終回家。

25個案例,25個“歸來故事”,每個案例都體現著黨和國家對流失文物回歸的高度重視。通過這一件件珍寶,一個個故事,帶大家回溯70年,流失文物的回歸之路。每一次回歸,都凝聚著民心,激昂著力量,重重擂響中華民族走向復興的鼓點!

展 覽 單 元

第一單元 革故鼎新 昔往今歸

(1949-1978)

一、前蘇聯、前民主德國返還《永樂大典》與義和團旗幟

二、香港搶救征集珍貴書畫文物

三、香港搶救征集珍貴錢幣文物

四、楊銓捐贈文物

五、侯寶璋捐贈文物

第二單元 多措并舉 殊途同歸

(1978-2012)

六、葉義捐贈犀角文物

七、格林伯格捐贈頤和園銅窗

八、從英國追索三千件文物

九、莊氏捐贈書畫文物

十、從美國追索王處直墓浮雕石刻

十一、龍門石窟石刻佛像回歸

十二、英國返還清代大沽鐵鐘

十三、從日本追索北朝菩薩石立像

十四、從丹麥追索文物

十五、范季融捐贈青銅器文物

十六、從美國追索唐代石槨和壁畫

十七、曹其鏞捐贈漆器文物

第三單元 協和萬邦 四海歸心

(黨的十八大以來)

十八、皿方罍器身回歸

十九、秦公墓地金飾片回歸

二十、鄧峪石塔塔身回歸

二十一、山西聞喜西周春秋青銅器回歸

二十二、從英國追索青銅虎鎣

二十三、美國兩次返還文物

二十四、意大利返還文物

二十五、從日本追索曾伯克父青銅組器