中國書畫網(wǎng) > 藝術(shù)理論 > 藝術(shù)理論 > 高名潞談西方藝術(shù)史:匣子、格子、框子

高名潞談西方藝術(shù)史:匣子、格子、框子

來源:中國書畫網(wǎng) 作者:編輯-jane

一切歷史都是當(dāng)代史。從今日藝術(shù)的眼光回溯西方藝術(shù)史與藝術(shù)史學(xué)史,不難發(fā)現(xiàn)“圖像再現(xiàn)”是一以貫之的核心問題。西方藝術(shù)史,尤其是近現(xiàn)代以來的藝術(shù)史,本身就是一部各種藝術(shù)運(yùn)動(dòng)和流派的爭奇斗妍的歷史,關(guān)于它們的理論本身也豐富多彩。在這些現(xiàn)象和觀念中,Representation是一個(gè)非常重要的關(guān)鍵詞。

一、 何為再現(xiàn)?

Representation出現(xiàn)于17、18世紀(jì)的啟蒙時(shí)期,與古希臘以來的模仿(mimesis/imitation)有很大的不同。模仿的側(cè)重點(diǎn)在于一個(gè)完整的客體,一個(gè)完美的自然。主體的作用在模本和范本之間并沒有凸顯出來。而近代的再現(xiàn),主要強(qiáng)調(diào)認(rèn)識(shí)主體與客體對(duì)象之間的非直接性。在它們之間,各種認(rèn)識(shí)的中介凸顯了出來。這一點(diǎn)與康德的認(rèn)識(shí)論極為相似,在心靈的統(tǒng)合與對(duì)象給予的感官刺激而產(chǎn)生的經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)象之間,有著各種認(rèn)識(shí)的先天范疇和先天直觀條件。這種康德式的范疇圖式或圖型直接參與到再現(xiàn)之中。主體與對(duì)象關(guān)系的重新發(fā)現(xiàn)構(gòu)成了再現(xiàn)的最重要內(nèi)容。無疑,再現(xiàn)奠定了現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)理論的基礎(chǔ),無論它們?nèi)绾涡Q反對(duì)再現(xiàn)、顛覆視覺機(jī)制,都有著一個(gè)再現(xiàn)理論的背景。

那么,西方人如何理解再現(xiàn)呢?再現(xiàn)就是拿錢買東西,就是等價(jià)交換。這個(gè)類比旨在強(qiáng)調(diào)主客體之間在表意實(shí)踐中的代表/反映/象征的關(guān)系。縱觀所有關(guān)于這一概念的論述,可以發(fā)現(xiàn)有三組對(duì)立的范疇:(1)啟蒙哲學(xué)所導(dǎo)致的主體性的凸顯,在哲學(xué)上的表現(xiàn)就是近代認(rèn)識(shí)論取代了古希臘的本體論,這樣就出現(xiàn)了主體性的二元性:內(nèi)部/外部,主體/客體,個(gè)人主義/人文主義;(2)進(jìn)步性的二元論:前與后,新與舊,傳統(tǒng)與現(xiàn)代;(2)語詞與圖像的二元性:能指與所指,內(nèi)容與形式,本文與上下文。這三組對(duì)立范疇分別產(chǎn)生了對(duì)應(yīng)的藝術(shù)思潮:寫實(shí)的,抽象的和觀念的。

換言之,西方藝術(shù)史中有三個(gè)美學(xué)邏輯貫穿:古典——匣子,寫實(shí)的;現(xiàn)代——格子,抽象的;后現(xiàn)代——框子,觀念的。三者都是處理現(xiàn)實(shí)世界的三種不同的方法,每一個(gè)都力圖保持自己的自主性和排他性。其實(shí),這也是西方藝術(shù)的進(jìn)程:古典寫實(shí)-象征-形象的比較,18世紀(jì)到20世紀(jì)初;現(xiàn)代抽象——符號(hào)——形化語詞,20世紀(jì)上半期;當(dāng)代觀念——語詞——語詞本身,上世紀(jì)60年代至今。當(dāng)代藝術(shù),語詞性已經(jīng)成為一種主導(dǎo)。

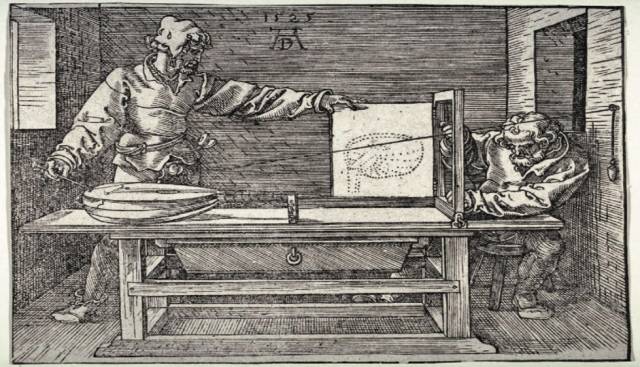

丟勒,《畫家繪制魯特琴》,木版畫,1525年,尺寸不詳,美國紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館

以丟勒的圖畫策略為例,模特、透視窗、對(duì)著透視窗臨摹的畫家等同于再現(xiàn)對(duì)象、再現(xiàn)模式、再現(xiàn)主體。再現(xiàn)模式在西方藝術(shù)從古典、現(xiàn)代向當(dāng)代的轉(zhuǎn)向中,先后經(jīng)歷了匣子、格子和框子三種視覺模式。當(dāng)然,這是一種圖示化的隱喻說法,是為了幫助讀者形象地直觀三種再現(xiàn)模式。匣子是立方體缺失一面所造成的深度空間,是典型的再現(xiàn)模式。再現(xiàn)之物必定處在一個(gè)有著深度空間的模式中,因而也必然走向了逼真性地參照對(duì)象。格子是立方體呈現(xiàn)出來的某個(gè)面,是典型的抽象模式。再現(xiàn)之物與它所再現(xiàn)的對(duì)象不再發(fā)生象征關(guān)系,而是回到再現(xiàn)的方式本身,回到再現(xiàn)的形式語法,再現(xiàn)的邏輯本身,對(duì)此邏輯的自覺意識(shí)形成了一種抽象藝術(shù)。而框子是立方體的骨架,是由長寬高幾條棱組合成的結(jié)構(gòu)性框架,是典型的觀念模式。這一模式不再關(guān)心這一立方體本身,而是開放自身,注重自身與周邊的關(guān)系。

二、象征再現(xiàn):哲學(xué)轉(zhuǎn)向

啟蒙思想的意識(shí)秩序和美學(xué)自主性這一雙駕馬車成為藝術(shù)史家的動(dòng)力,他們努力發(fā)掘自己大腦中的藝術(shù)史秩序,并把它描述為按自律邏輯運(yùn)行的發(fā)展史。它經(jīng)常表現(xiàn)為這樣一個(gè)藝術(shù)史中的問題:時(shí)代精神(理念)是如何形式化和風(fēng)格化的。在這種理論看來,風(fēng)格具有自律性,并且在時(shí)代和風(fēng)格之間追求從不對(duì)稱性到對(duì)稱性。其中,黑格爾、李格爾和沃爾夫林對(duì)對(duì)稱性的發(fā)掘,導(dǎo)致了時(shí)代與典型風(fēng)格之間的對(duì)應(yīng)性,從而藝術(shù)史成為一種不斷發(fā)展的風(fēng)格史。此外,這些階段與風(fēng)格之間內(nèi)在具有一種動(dòng)力性的模式。例如,萊辛的“典型時(shí)刻”:主題,統(tǒng)一而多樣的構(gòu)圖;窗口一樣的畫面。這里非常重要的就是所謂“窗口一樣的畫面”。這一個(gè)看似具體的技術(shù)要求,其實(shí)非常重要,它顯示出萊辛藝術(shù)思維的典型的匣子模式。再如,李格爾,他把藝術(shù)風(fēng)格與時(shí)代意志相對(duì)接。意志本身也分為好多層,其中藝術(shù)家個(gè)人的意志對(duì)于他而言并不重要;他強(qiáng)調(diào)的是時(shí)代意志,一種推動(dòng)藝術(shù)史發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。盡管貢布里希對(duì)李格爾有著很消極的評(píng)價(jià),認(rèn)為他的思想有著極權(quán)的因素,但是他繼承了李格爾的從觸覺到視覺的模式。觸覺性主要是指沒有形成完整的邏輯一貫的形象,表現(xiàn)為分離性、鼓勵(lì)性,非常類似于盲人摸象;古希臘處于中間階段,人物完整了,但是場景卻是平面的,因此處于過渡階段。直到近代,視覺性才發(fā)展完備,形成了在一定距離之外整體性地觀看模式。沃爾夫林與李格爾一樣都受到了匣子的影響,但沃爾夫林更重視動(dòng)力因素。他把構(gòu)圖原理和生理動(dòng)力匹配,以此解釋時(shí)代風(fēng)格。與之不同,貢布里希從知覺心理學(xué)的維度切入,認(rèn)為時(shí)代心理造成的視覺差異(錯(cuò)覺)導(dǎo)致時(shí)代風(fēng)格的出現(xiàn)。

高更 瑪利亞

高更 美麗的天使

因此,從模仿的再現(xiàn)到理念(大腦圖像)的再現(xiàn),哲學(xué)轉(zhuǎn)向使藝術(shù)史成為如何解釋“自足匣子”的形式原理在不同歷史階段的演變史。

三、符號(hào)再現(xiàn):語言轉(zhuǎn)向

語言轉(zhuǎn)向是指象征(symbol)理念的形而上學(xué)向中性的語言符號(hào)(sign)的轉(zhuǎn)向。符號(hào)建立在能指和所指的對(duì)應(yīng)關(guān)系上。索緒爾開啟的結(jié)構(gòu)主義語言學(xué)和列維斯特勞斯開啟的結(jié)構(gòu)主義人類學(xué)為抽象藝術(shù)批評(píng)奠定了理論基礎(chǔ)。

20世紀(jì)上半葉的哲學(xué)和藝術(shù)史研究多少受到了索緒爾的結(jié)構(gòu)主義語言學(xué)的影響。50年代后,結(jié)構(gòu)主義文化學(xué)和人類學(xué)興起。在80年代后結(jié)構(gòu)主義興起前,結(jié)構(gòu)主義幾乎主導(dǎo)了西方哲學(xué)、文化學(xué)、人類學(xué)和藝術(shù)史研究等領(lǐng)域。在此過程中,潘諾夫斯基是一個(gè)轉(zhuǎn)折性的人物。他的圖像學(xué)對(duì)語義與語源并重,是人文主義和結(jié)構(gòu)主義結(jié)合的產(chǎn)物。一方面,對(duì)文藝復(fù)興時(shí)期的藝術(shù)圖像研究,他延續(xù)了黑格爾的人文象征的傳統(tǒng);另一方面,他在方法論上展開了類似結(jié)構(gòu)主義語言學(xué)的研究。他從形象語義的構(gòu)成原理即圖像學(xué)的視角,闡釋作品最終的象征意義,從而把藝術(shù)史研究帶入“圖像作為人文符號(hào)”的研究路徑。比如,他在分析凡·艾克的油畫《阿爾諾芬尼夫婦像》時(shí)認(rèn)為,這是一個(gè)神圣的婚禮儀式的現(xiàn)場。因?yàn)槿紵南灎T——上帝洞察一切的智慧的象征——不僅古往今來常常被用于一般性的宣誓,而且尤其與婚禮有關(guān)。畫中各種器物都有著各自不同的寓意,例如,吊燈是無所不在的上帝的象征,小狗是忠貞的象征,等等。可以看出,他仍然以一種精神性還原為闡釋的路徑。與之針鋒相對(duì),后來的女性主義藝術(shù)史家認(rèn)為這是一個(gè)契約現(xiàn)場,這幅畫表現(xiàn)的是遺產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)的關(guān)系,是一種權(quán)力結(jié)構(gòu)的再現(xiàn)。

揚(yáng)·凡·艾克,《阿爾諾芬尼夫婦像》,木板油畫,1434年,82.2 × 60厘米,英國倫敦國家美術(shù)館。

與潘諾夫斯基不同,海德格爾從視覺語言的角度分析藝術(shù)品,書寫藝術(shù)史。他把視覺語言提升到本體論的高度:語言是存在的家園;而藝術(shù)史研究被視為一種符號(hào)學(xué)的解碼工作。以梵高的《農(nóng)鞋》為例,他宣稱這是一雙農(nóng)婦的鞋,由此推論藝術(shù)作品的起源及其存在的意義;而夏皮羅則考證出,這只是梵高自己的鞋。可見,圍繞著象征對(duì)象必然會(huì)出現(xiàn)闡釋上的分歧,這些分歧的重心都不在象征符號(hào)本身,而在于對(duì)象。對(duì)此,德里達(dá)指出,海德格爾和夏皮羅的評(píng)論都是批評(píng)主體自我陳述,卻不是陳述對(duì)象。因?yàn)檎Z詞符號(hào)本身才是最重要的。

正是對(duì)這種符號(hào)性的凸顯,才出現(xiàn)了一系列現(xiàn)代的藝術(shù)理論。例如,阿多諾的藝術(shù)作為“冬眠符號(hào)”,由此抵制資本主義的社會(huì)。他論及超現(xiàn)實(shí)主義時(shí)指出,辯證形象再現(xiàn)了主體自由與客觀上不自由的辯證關(guān)系。再如,T·J·克拉克,他主要關(guān)注所謂經(jīng)濟(jì)符號(hào)。克拉克一般都被認(rèn)為是一個(gè)藝術(shù)社會(huì)史家,但是他更重視的是符號(hào)如何表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)身份,尤其見于所謂的“微觀時(shí)刻”。他在分析庫爾貝著名的《碎石工》時(shí)指出,兩位勞工的行為本身就是階級(jí)身份的表征。行為本身就是一個(gè)符號(hào),一個(gè)體現(xiàn)資本關(guān)系的符號(hào)。新馬克思主義在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與上層建筑之間加入了“個(gè)體物質(zhì)經(jīng)驗(yàn)”這一中介,克拉克的“行為分析”都是對(duì)這一經(jīng)驗(yàn)的重視。

這種對(duì)符號(hào)性媒介的重視,直接成為了很多藝術(shù)家作品的主題,例如,很多現(xiàn)代抽象藝術(shù)家喜歡的題材——重復(fù)的格子。抽象藝術(shù)的觀念在斯特拉(作品《日本》)的名言——你看到什么就是什么——里體現(xiàn)得最明顯。格林伯格的藝術(shù)理論是對(duì)以往圖像學(xué)藝術(shù)史研究的革命,它拋棄了藝術(shù)中文學(xué)性與宗教性的內(nèi)容以及寫實(shí)的三維空間,即那個(gè)看得見的“匣子”所模仿的真實(shí)模樣。當(dāng)然,這種拋棄不是從格林伯格開始,而是從印象主義的藝術(shù)實(shí)踐開始的。不過,格林伯格成功地把古典“匣子”的三維關(guān)系抽離為“匣子”的一個(gè)平面上的形式構(gòu)成——格子,并讓我們從格子的純粹性中生發(fā)出有關(guān)深度隱藏的擬人化聯(lián)想(烏托邦幻覺)。

四、語詞再現(xiàn):上下文轉(zhuǎn)向

“框子”概念源于康德的哲學(xué),他講自律性與自我界定時(shí),強(qiáng)調(diào)框子是審美上的附加物。德里達(dá)對(duì)康德美學(xué)自律的“框子”概念進(jìn)行了批判。他認(rèn)為,框子不是封閉的、自足的,而是畫框和作品的上下文關(guān)系,是這個(gè)關(guān)系所引向的畫框之外的意義。藝術(shù)再現(xiàn)的對(duì)象也不是作品內(nèi)容本身,而是語詞背后的話語系統(tǒng)留下的痕跡,旨在“把那些沒有被注意到的痕跡說出來(remark the unmarked)”。于是,解構(gòu)主義把傳統(tǒng)再現(xiàn)理論對(duì)象征和符號(hào)意義的關(guān)注轉(zhuǎn)移到對(duì)語詞本身、話語系統(tǒng)及其背后的社會(huì)意義的解讀。它試圖解放藝術(shù)品的物質(zhì)屬性,包括形象和圖形的媒介局限性,讓藝術(shù)史理論更加自由地走向意識(shí)形態(tài)解讀。

貝爾庫 采石工人

梵高 農(nóng)鞋

這樣,我們就看到了一個(gè)從古典、現(xiàn)代和后現(xiàn)代的再現(xiàn)理論的發(fā)展邏輯:古典自足故事的“匣子”、現(xiàn)代形式自律的“格子”和后現(xiàn)代以來的上下文關(guān)系的“框子”三者之間線性發(fā)展的歷史過程。在當(dāng)代藝術(shù)創(chuàng)作方面,“框子”觀念引發(fā)了七八十年代興起的批判體制的觀念藝術(shù)運(yùn)動(dòng);在藝術(shù)批評(píng)方面,“框子”成為80年代以來興起的視覺文化理論的思想靈魂;在文化批評(píng)方面,“框子”是后殖民主義、女性主義和新美術(shù)館學(xué)的理論基礎(chǔ)。

有一種說法是,現(xiàn)代主義是一種“再現(xiàn)的政治”,后現(xiàn)代主義是一種“政治的再現(xiàn)”。這個(gè)說法體現(xiàn)出了二者側(cè)重點(diǎn)的不同。前者將重心放在本文,“再現(xiàn)的政治”注重的是本文中的政治;而“政治的再現(xiàn)”則打開本文,走向了上下文。另外,福柯對(duì)話語與權(quán)力關(guān)系的發(fā)掘是這一理論轉(zhuǎn)向的重要標(biāo)志。在藝術(shù)實(shí)踐上,前衛(wèi)藝術(shù)的邏輯是把藝術(shù)體制移植到作品中,而新前衛(wèi)藝術(shù)則將把作品移到體制中。從這一變化中也能看出從本文到上下文的轉(zhuǎn)折。這一轉(zhuǎn)折最大的理論形態(tài)就是后結(jié)構(gòu)主義。不同于結(jié)構(gòu)主義,它認(rèn)為符號(hào)是本文與上下文相交叉、重疊的產(chǎn)物,從而打開了本文的邊界。例如,福柯對(duì)委拉斯凱茲的《宮娥》的解讀就是一個(gè)經(jīng)典的例子:用Gazes劃分三組視線,藝術(shù)家,我們的視線,其余人物的視線。三組視線如何編織出一個(gè)沒有出現(xiàn)的權(quán)力結(jié)構(gòu)。這里可以看出,本文并不是純?nèi)坏模c其上下文有著廣泛、深刻的聯(lián)系。另外,福柯分析馬格利特的《這不是一個(gè)煙斗》所展示的語詞與圖像的二元對(duì)立,已經(jīng)昭顯出當(dāng)代藝術(shù)的特征:語詞開始干涉圖像。

五、藝術(shù)史的危機(jī)與意派論

藝術(shù)危機(jī)并不孤單,它是諸種危機(jī)和終結(jié)話語中的一種:主體性危機(jī)、歷史主義的終結(jié)、人文主義的終結(jié)、意義的終結(jié)。目前,當(dāng)代藝術(shù)已經(jīng)進(jìn)入到了文化政治學(xué)階段和“后觀念主義”階段。在某種程度上,這證實(shí)了黑格爾的藝術(shù)終結(jié)論。

針對(duì)西方藝術(shù)史的難題,高先生從中國傳統(tǒng)思想,提出自己的見解,即意派論。中國古代強(qiáng)調(diào)互在性,導(dǎo)致一種非對(duì)稱性。所謂意派論,就是理(principle)、識(shí)(concept)、形(likeness)三者相互交叉所產(chǎn)生的理非理、形非形、識(shí)非識(shí)的差(岔)意性。與西方圖像轉(zhuǎn)向理論和全球化空間的理論不同,意派論的藝術(shù)史認(rèn)識(shí)論的優(yōu)越之處在于,它強(qiáng)調(diào)互在性(關(guān)系),岔意性(動(dòng)力)和整一性(視角)。換言之,它更具有包容性和開放性。

(南京大學(xué)藝術(shù)研究院熊海洋整理、周計(jì)武修訂)