中國書畫網(wǎng) > 藝術(shù)理論 > 藝術(shù)理論 > "海派"畫家黃山圖與寫生觀念—兼論石濤在近代畫壇的影響

"海派"畫家黃山圖與寫生觀念—兼論石濤在近代畫壇的影響

來源:《美術(shù)學(xué)報》 作者:張長虹;編輯:中國書畫網(wǎng)

說到近代海上畫壇山水畫的題材,最常見的應(yīng)該就是黃山題材繪畫了。彼時以黃山題材聞名的畫家,我們可以輕而易舉地舉出一長串名字:黃賓虹、張大千、劉海粟、賀天健、錢瘦鐵、俞劍華等等。民國時期,上海藝壇的黃山旅游熱,一方面受到清代“黃山畫派”尤其是畫家石濤的巨大影響。而這些藝術(shù)家對于黃岡之所以一游再游,除了黃山本身的魅力以來,還有其特定的社會環(huán)境,與近代黃山的旅游開發(fā)活動有著直接的關(guān)系。“海派”畫家在黃岡之游中,留下許多畫稿,并由此發(fā)展出他們獨特的個人風(fēng)格。因此,師古人與師造化,是近代“海派”畫家發(fā)展出山水畫新風(fēng)格的兩條路徑。而在近代東西方文化交流的歷史情境下,海派畫家以一種新的“寫生”觀念,重新調(diào)整了人與自然的關(guān)系,并由此發(fā)展出山水畫新面貌。

一、 近代海上畫壇的黃山題材繪畫

黃山是皖南名山,自明代中期開山以來,在晚明以后的江南旅游熱潮中,吸引了眾多文人畫士前往游覽,并每每被描繪成圖。在富有徽商的贊助下,明末清初,徽州地區(qū)形成了富有地方特色的“新安畫派”,因題材多畫黃山,也稱“天都派”、“黃山畫派”,代表畫家有石濤、漸江、梅清等。地方經(jīng)濟的發(fā)達,也催生了黃山形象的更新與“徽州意識”的重建。清代中晚期,隨著徽商的陸續(xù)破產(chǎn)及太平天國戰(zhàn)爭的影響,徽州地區(qū)經(jīng)濟凋敝,文化也一蹶不振。直到民國時代,在一些文化名人的倡導(dǎo)下,徽州地區(qū)才重又有地方志的編修,微州地方文獻的整理與出版,以及黃山地方旅游事業(yè)的開發(fā)等。近代“海上畫派”的不少畫家,包括黃賓虹、張大千、劉海粟等人,在此風(fēng)氣下,都有多次的黃山之旅,從而也深深地影響到他們的山水畫創(chuàng)作面貌。

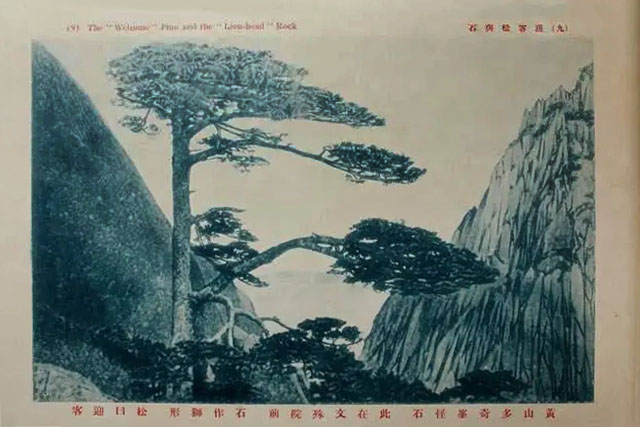

黃山迎客松 呂頤壽攝 1914年5月

1、“海派”畫家與黃山

近代“海派”畫家多有黃山之游,并留下許多畫稿,由此發(fā)展出他們獨具面目的黃山題材系列作品來。因此,黃山之游,是成就黃山繪畫題材的必要前提之一。

以下對于“海派”畫家的黃山之旅略作統(tǒng)計。

1900年,黃賓虹擬遠游以尋求出路,道經(jīng)黃山,遂登臨攬勝。在導(dǎo)游引導(dǎo)下,自三月初五至初七暢覽黃山松石云水之勝。黃賓虹1926年發(fā)表的《黃山前海紀游》回憶云:“是行也,得畫稿三十余紙、雜體詩十余首。”自作詩有:“天成赭墨山,神巧出狂怪。萬態(tài)云變滅,坐看不容畫。”

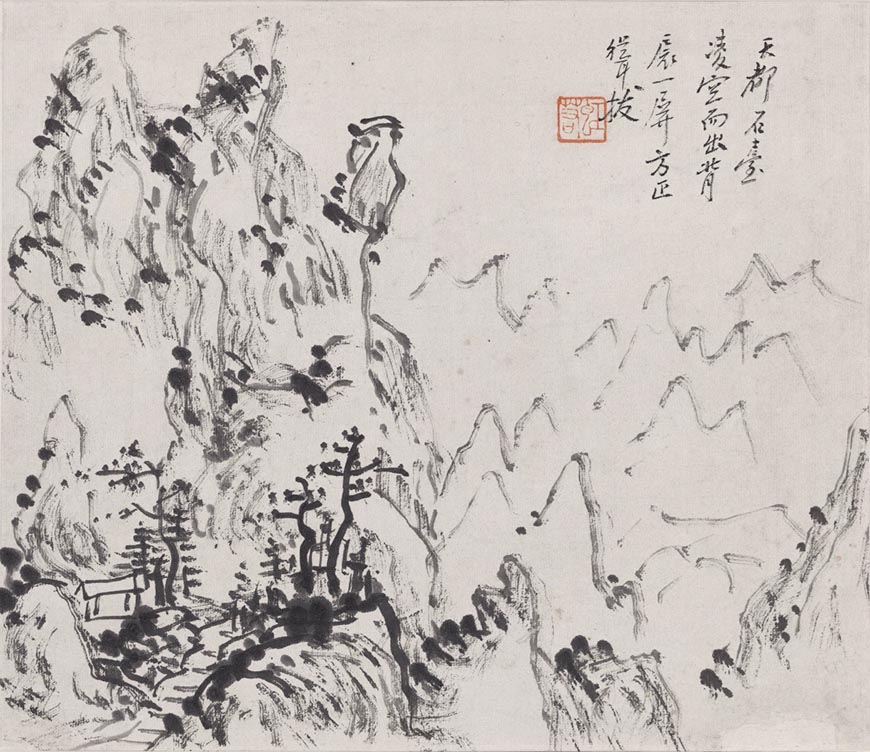

黃賓虹山《黃山寫生冊(十開)》之《天都石臺》 23.1cm×26.7cm×10 1930年 中國美術(shù)館藏

1935年3月,黃賓虹撰《黃山析覽》刊于《東南攬勝》,其文甚長,共分八個部分,計為:總論第一,山川道路第二,寺觀橋梁第三,卉木禽魚第四,古跡名勝第五,金石摩崖第六,圖經(jīng)畫冊第七,詩文雜記第八。較全面地介紹了黃山的歷史與現(xiàn)實狀況。

1936年黃賓虹又有黃山之游,遍歷前后海諸峰。十月二日致陳柱尊信云:“頃自黃山旋滬,得誦手書,承注至感。今次天時睛霽,遍歷前后海諸峰,有為尋常游客所不易到者,是一快事。”這是他要把游覽黃山的欣快感受,與友人共同分享。

劉海粟《黃山云海》油畫 61.3cm×74.2cm 1954年 中國美術(shù)館藏

劉海粟應(yīng)該是20世紀畫家中登臨黃山次數(shù)最多的畫家。1949年前,他已多次登臨黃山,并創(chuàng)作了大量的黃山題材繪畫作品。《劉海粟黃山紀游》自序云:“黃山為天下絕秀,其幽深怪險,巉刻妙麗,朝夕變幻,出人意表。雖善繪,妙處不傳也。昔人曰:’到此方知,’又曰:’豈有此理。’又曰:’不可思議。’得此十二字,千萬篇游記可炬也。黃山為中國畫家必游之地,在中國山水畫中形成了’黃山畫派’。”劉海粟直接將黃山尊為中國畫家“必游之地”。

1988 年8月9日,93歲劉海粟第十次登臨黃山寫生

張大千游黃山的情況,據(jù)李永翹《張大千年譜》記載,1927年5月,張大千與兄張善子第一次上黃山:“爰年二十有九,隨仲兄虎癡初游黃山,歷前海,下百步云梯,穿鰲魚口,度天海,入后海,觀文筆生花,登始信峰,境益奇,路益險,峰下怪石無數(shù),肖物賦形,不可名狀,山志稱為散花塢。”并認為“黃山好在一個奇字”。

張大千《黃山八景冊》(八開) 紙本設(shè)色 31.3x36.5cm 榮寶齋藏

1931年9月,張大千與兄張善子及門生從滬赴黃山游覽,經(jīng)月乃歸。有詩《黃山小心坡斷幾橋》之二:“壓帽危巖勢欲摧,扶筇一步一徘徊,縱教折骨山中死,此地今生也再來!”

1936年3月,張大千在南京舉辦展覽。展覽結(jié)束后,張大千攜謝稚柳游黃山。于山腳下巧遇徐悲鴻率中央大學(xué)藝術(shù)系學(xué)生來黃山寫生,于是相攜同行,并在山上合影留念。這是張大千第三次黃山之游。

張大千與徐悲鴻等在黃山合影 1936年

民國時期上海畫壇的黃山旅游熱,一定程度上受到清初“黃山畫派”,尤其是畫家石濤等人的巨大影響。而這些藝術(shù)家之所以一游再游,除了黃山本身的魅力以外,還有其特定的社會情境,即與近代黃山的旅游開發(fā)活動有著一定的關(guān)系。

1930年代初,安徽至德秋浦(今安徽東至縣)人、全國賑務(wù)委員會委員長許世英(1873-1964)為桑梓效力,發(fā)起開發(fā)建設(shè)黃山活動,滬上藝壇聞人張大千、張善子、黃賓虹、郎靜山等均被聘為委員,組織為社團“黃社”。各社友皆以繪畫、攝影、詩詞、文章等為黃山作大規(guī)模宣傳。

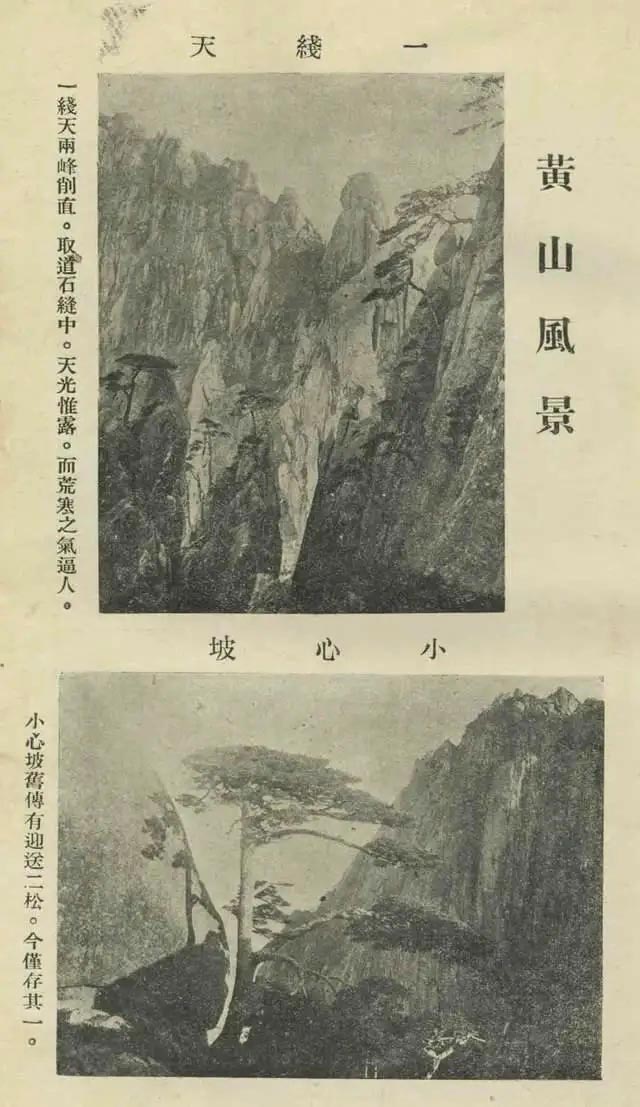

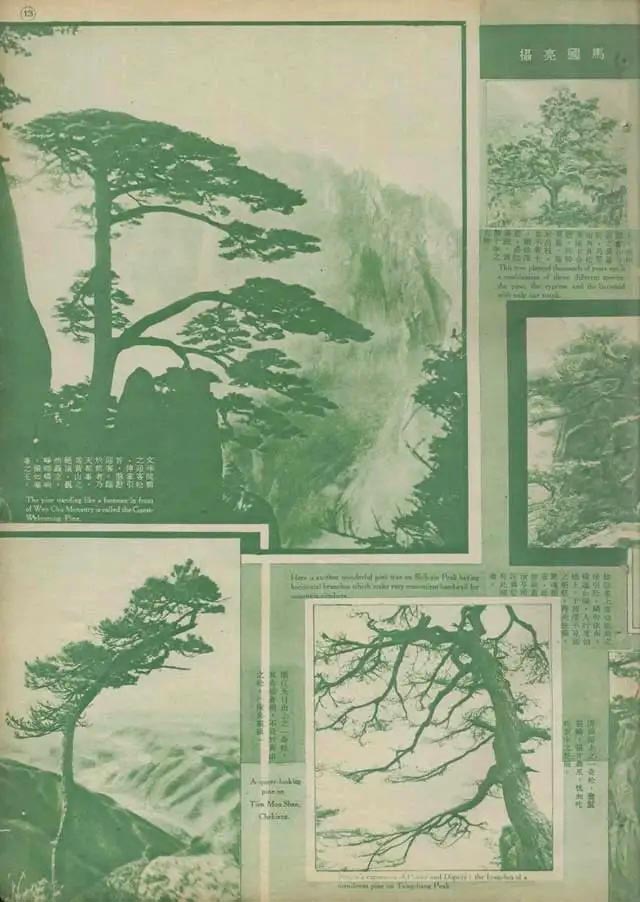

兩張黃山風(fēng)景,1926年出版《藝觀》雜志第1期

關(guān)于“黃社”的活動,滬上的《良友》畫報多有報道。1934年,《良友》畫報第90期(1934年7月)和第91期(1934年8月)連續(xù)刊載了“黃社”社員馬國亮拍攝的黃山風(fēng)景圖片。其中第90期《黃山云海奇觀》包括攝影作品13張,并馬國亮文《黃山一瞥》一篇,記作者的黃山之游。左下有新書預(yù)告:《黃山攬勝記》,黃山建設(shè)會委員長許世英先生著,不日出版,上海良友圖書公司行印圖。《良友》第91期《黃山松景》包括馬國亮攝影作品9張并解說文字。此外同期有“何處消夏?”的專題,共推薦全國山水風(fēng)景名勝點12處,其中包括安徽黃山。作為上海的現(xiàn)代生活向?qū)?/strong>,《良友》雜志在營造旅游度假的社會風(fēng)氣中,已將黃山與傳統(tǒng)的廬山等消夏勝地相提并論,為其竭力宣傳。

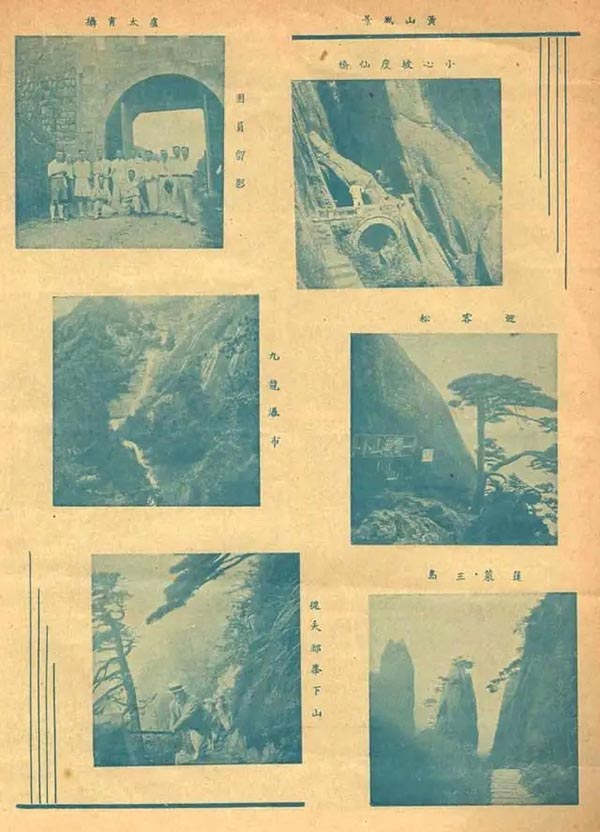

1931年,張大千、張善子在上海出版的《黃山畫景》攝影集

1934年12月15日,黃賓虹、郎靜山等組織的黃社攝影書畫展覽會在上海八仙橋青年會揭幕,除展出浙江省建設(shè)廳五月間組織攝影家赴黃山所拍攝照片外,同時展出書畫家以黃山為主題的作品,展期三天。對于本次展覽,《申報》從12月15日到17日連續(xù)報道三天。開幕當天的《黃山影展今日開幕》之報道,對于黃山的開發(fā)建設(shè)情況有一定交待:“浙江省建設(shè)廳近年對于東南五省公路建設(shè),進行不遺余力,成績卓著。而黃山名勝自古著稱,詩哲文士游覽其間者極多,故安徽省建設(shè)廳亦頗重視,及經(jīng)國府賑務(wù)委員會委員長許世英等發(fā)起修筑山路,及布置游人休憩處,已規(guī)模粗具,游覽汽車半小時即可上至山腰,交通至為便利。”

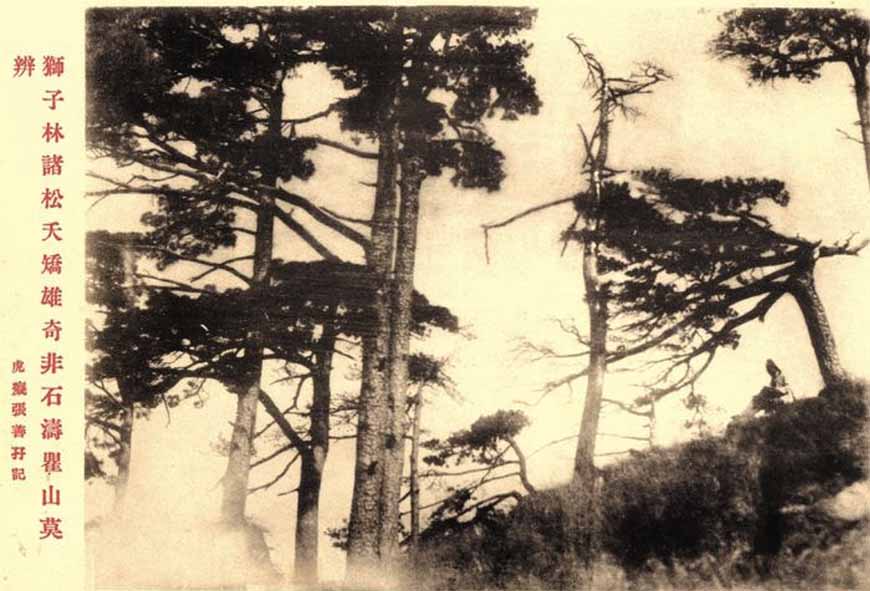

《黃山畫景》攝影集 之《獅子林諸松》

經(jīng)浙江省建設(shè)廳和安徽省建設(shè)廳的共同努力,又加上許世英等政界名流的發(fā)動,公路建設(shè)與黃山山路開辟等工作已初具規(guī)模。其下則是《申報》對于《黃山攝影書畫展》發(fā)起的介紹:“本年5月,曾有浙建廳派秘書汪英賓來滬,邀請各著名攝影家前往游莧攝影。返滬后,由郡爾湘、郎靜山發(fā)起組織“黃社”,除將在黃山所攝勝景公開展覽外,并擬集資在黃山獅子林附近籌建紀念亭一座,以資游人休憩。所有展覽事宜,現(xiàn)已籌備就緒,準今日起,假座八仙橋青年會舉行攝影書畫展覽,除被邀之各攝影名家作品外,尚有書畫家陳樹人、黃賓虹、黃伯度、張大千、張善孖、張旭滄、許靜仁、徐穆如、許公祚、許公賓等,名貴攝影書畫共計二百余幀。尚有黃山松、黃山石、云霧草、紫晶石、冬蘭等名產(chǎn)同時陳列。展覽會期三天,每人券資大洋一角,悉數(shù)充作青年會救濟貧苦兒童之經(jīng)費云。”

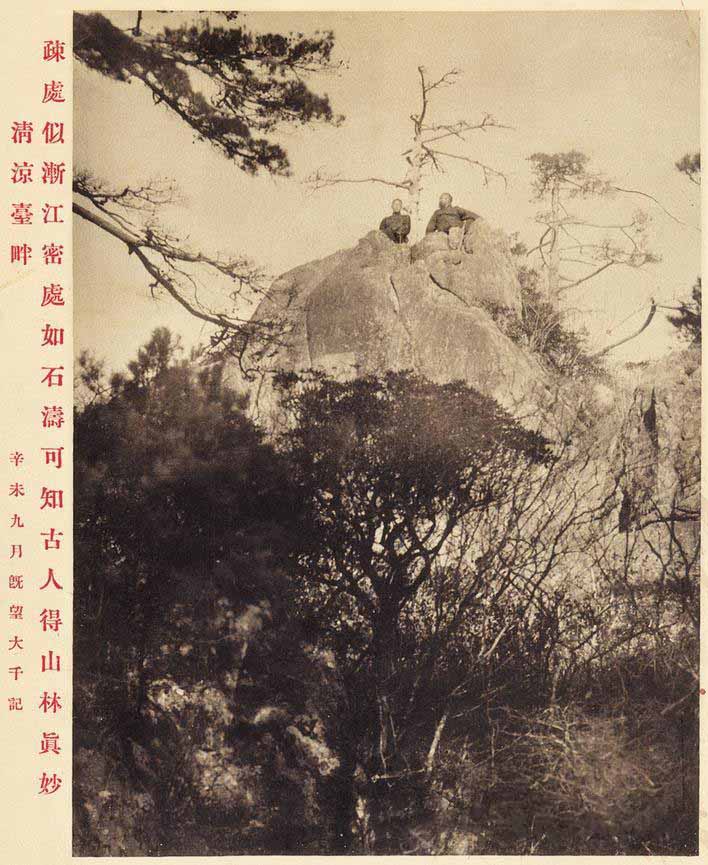

《黃山畫景》攝影集 之《清涼臺畔》

本次展覽的展品除了書畫攝影作品外,還有黃山松等特產(chǎn)同時陳列展覽,門票收入則用作慈善活動。展覽第一天便有觀眾三千人到會,以至《申報》感慨說其規(guī)模“盛極一時”。展出的攝影及書畫作品,據(jù)說該會宣傳股“擬以影寫版精印專書,用中、英、德、法四國文字加以說明,俾資寄往各國,作廣大之宣傳。是項書籍,聞將委托葉淺予君主編”。準備展開國際宣傳。其后還有更具體的舉措:“黃社諸君近日集議,擬即將赴黃山建筑社所數(shù)處,以便招待藝術(shù)界同人。”顯然是個組合式的黃山開發(fā)國際性的宣傳活動。

1934年7月出版的《良友》第91期,整頁均為馬國亮拍攝的黃山松景專輯

1935年1月,《良友》第101期以兩個版面的篇幅,選登了“黃社攝影書畫展”部分作品,包括黃賓虹山水作品《老人峰》。并兩張實景照片,分別是黃山建設(shè)委員會剛建成的雙溪閣與紫圣橋。有意展示宣傳黃山開發(fā)建設(shè)的新成果。本期第14頁上《黃社美展一斑》的介紹文字說黃山“移步換形,氣象萬千,洵我國之唯一勝地”。并說:“最近該山經(jīng)建設(shè)委員會許世英先生之努力建設(shè),山內(nèi)各處道路——修好,后此往游者,更仍便利,毋虞驚絕矣。”

可見“黃社”在近代黃山開發(fā)建設(shè)方面,其建設(shè)力度與宣傳力度都是很可觀的,這對于迅速推進黃山的社會影響力,有著重要的意義。

1934年1月,許世英等發(fā)起籌建“黃山居士林”以進一步推進旅游事業(yè),推江振華赴安徽察勘基址。《申報》以《黃山居士林積極進行》為題,對此報道說:“許世英等發(fā)起籌建之黃山居士林,業(yè)已積極推行。會推江振華君赴徽,察勘基址,接洽一切,茲已事畢返滬。據(jù)江君稱,黃山山水之盤,無以倫比,目下徽杭車通,往返便利,至由舊徽州府城達黃山一段,亦在測量興筑之中。且聞第十區(qū)行政專員劉健中氏對此段工程,督促尤力。在未完成前,如有名流禪宗往游者,蒞徽城時,有葉峙亭、鄭爾昌、程敬丞諸紳宅及如意寺,堪為休憩之所。由江遠波、劉紫垣二君于歉、屯兩處招待,免山城旅村,多感不便。入山途中,如唐模許太史之花園,擅木石之勝,彼處檀干公園,亦饒風(fēng)景,足供游賞。又如楊村謝紳華卿、湯口程紳棟宇,皆愿負居停向?qū)е煛V辆邮苛只罚芽倍厝浇蔼{子林、丞相源數(shù)處,不久即集資次第建造。”

1934年 許世英編撰的《黃山攬勝集》中圖片

要開發(fā)旅游,在公路基本開通之后,游人住宿是個大問題,黃山附近有大戶人家愿意提供“居停向?qū)е?rdquo;,即負責住宿和導(dǎo)游工作,可見當?shù)厥考潓τ邳S山開發(fā)旅游的態(tài)度是很積極的。居士林是佛教居士們學(xué)習(xí)教理、開發(fā)智慧、弘揚教義、凈化身心的活動場所。黃山居士林的建設(shè),主要是為了社會名流及佛教界人士往游黃山時提供落腳之處。除了政府部門的積極推動外,這是借助宗教團體等社會力量(“集資”)開發(fā)黃山的新舉措。

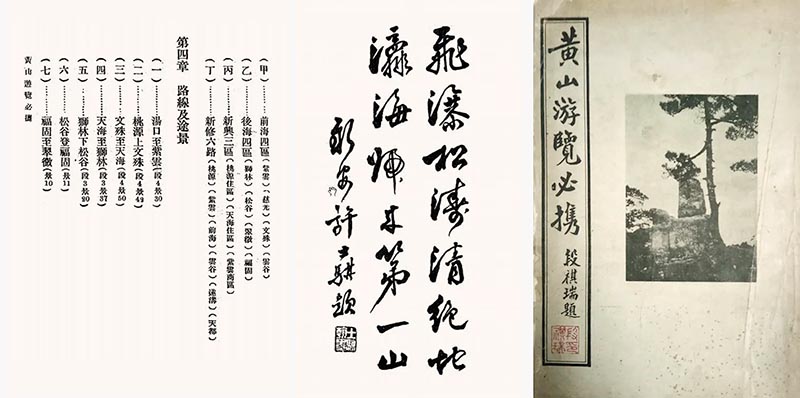

江振華本人專門撰就《黃山游覽必攜》一書,以為黃山導(dǎo)游手冊,內(nèi)容分“概說”、“風(fēng)景提要”、“游區(qū)及距離”、“路線及途景”、“游覽及附則”6章。此書封面題字為前北洋皖系軍閥、安徽合肥人段祺瑞,時段氏已避居上海。此書1934年由上海道德書局出版鉛印本,1937年又有上海徽寧學(xué)校出版本,可見市場需求之廣。在闡述該書編寫原因的《緣起》中,江振華不惜借貶低蜀山以拾高黃山:“去秋,余戚黃賓虹先生游蜀歸,詢以蜀之名山,謂皆不若黃山奇秀,因知蜀人張善子、張大千兩名畫家醉心于黃山有由矣。其時適徽杭路通車,般屯線決饒越山麓,交通無梗,乃謀開發(fā),始有興建黃山居士林之議。全國賑務(wù)委會長許公世英,首列名發(fā)起,連署者有葉譽虎、褚民誼、胡樸安諸先生。”

江振華編撰《黃山游覽必攜》 1934年 上海由徽寧學(xué)校出版發(fā)行

《黃山游覽必攜》前有黃賓虹“敘”,指出:“今松翁姻望世系同出蕭江,印成黃山游覽一冊,遍征題詠,好事不讓前人,樂得為游黃山者之助。余嘉其意,為書數(shù)語于端。”為該書寫“敘”不僅是因為兩人有親戚關(guān)系,更主要的是該書是為了宣傳黃山而作,故徽州人黃賓虹樂于相助。

黃賓虹敘

相比于黃賓虹、張大千等人20世紀20年代游黃山時雇人逢山開路,遇水搭橋的艱險,此時黃山的旅游開發(fā)已初見成效,杭州至徽州的公路開通,住宿、向?qū)У榷家延袑iT安排,黃山居士林也已開工建設(shè),如此等等,都為海上畫家和文人們游覽黃山,提供了很大的方便。

1936年出版的《精武叢報》第7期 登載組團游黃山

1934年4月時仍在“測量”階段,尚未開通之“由舊徽州府城達黃山一段”,何時正式開通,無確切證據(jù)。不過在1936年7月俞劍華往游黃山時,由俞氏記載看,此路早已開通。

1936年7月,時在上海新華美專任教的俞劍華偕同弟子出游皖南,并作《寫生紀游》冊。在冊前《皖南之游》的游記里,他寫到:“黃山之博大雄奇,深遽奧秀,在國內(nèi)名山,以愚履痕所及,似尚無出其右者,欲往游者久矣,因循未果,近年建設(shè)黃山之聲,甚囂塵上,而交通便利,山中設(shè)備亦復(fù)周全,昔日游黃山之困難,一掃而空,乃于二十五年七月學(xué)校休假之暇,偕畫弟子徐培履、于希寧出游……”

據(jù)俞劍華記載,1936年7月31日他與徐、于二生在上海南站乘坐六點鐘的火車,夜12點抵達杭州,寓集賢旅館。8月1日一早赴汽車站,直達黃山的汽車有七點半與八點半兩班,他們選擇乘人少的第二班車,票價8元,中午12點在子才車站用餐,下午三點抵徽州。15:50分換乘黃山車,18:30過湯口,直達逍遙亭。此處為入山要沖,公路到此為止。俞氏感慨說“昔日交通未便時,自杭至黃山至少須十日以上,今以一日達之,快也!”可知交通狀況確已今非昔比,自杭州至黃山之公路既通,耗時大大縮短,可免旅途之苦,更增游山之興。

俞劍華一行投宿于山麓之紫云庵,“住持妙山系黃山管理局籌備處自九華山聘來此間主持復(fù)興建筑等事,庵中正大興土木,庵傍并為段芝泉公(按:指段祺瑞)建造別墅,故事務(wù)繁忙,非大有才干者不易勝任也。晚飯后遇籌備處職員王履冰,暢談山中建設(shè)。”這個“黃山管理處籌備處”有專門的“職員”,并已專門聘人來主持復(fù)興建筑之事。而段祺瑞別墅在此間的建造,顯見蔣介石國民政府對晚年段氏的尊重。不料幾個月之后(1936年11月間),段祺瑞便因胃病發(fā)作而辭世。

俞劍華《皖南之游》

至少到俞劍華到訪的1936年8月初,黃山管理局籌備處仍在組織大興土木。不過在俞氏看來,逍遙溪上新建的逍遙亭造型“非亭非軒,不今不古,殊不雅觀”。估計是倉促上馬,建筑效果并不能令人滿意。逍遙溪右邊有警察所、祥符寺、居士林(管理局籌備處),道遙溪左邊有中國旅行社、天都文物社、湯池、攬勝亭、釣石等。周圍地勢平坦,已劃為住宅及商店區(qū)。在景區(qū)開發(fā)建設(shè)和服務(wù)功能方面,黃山腳下顯然已初具規(guī)模。

在黃山游記的結(jié)尾處,游覽完畢的俞劍華總結(jié)黃山建設(shè)成果說:“黃山夙號難游,近自建設(shè)后,自京自杭,一日之間,即可直抵山下,交通可謂極便。山上寺院俱經(jīng)修復(fù),床帳、被褥、飲食等項,均極清潔,且均有定價。寓寺中,每人每飯五角,早餐三角,住夜五角,轎夫、挑夫每名每日八角,另供膳食,每日約五角。路口俱植路牌,無需引導(dǎo),亦可自游……游者如至湯口后,即直趨丞相源,至獅子林,再自文殊院下山,則三四日之間,即可縱覽黃山之精華。

交通便利,山上寺院已有較規(guī)范的旅館,還有轎夫、挑夫等方面的服務(wù)。比起以往依賴當?shù)厝俗鲗?dǎo)游的無奈,開發(fā)后的黃山“路口俱植路牌,無需引導(dǎo),亦可自游”。此時的黃山基本已呈現(xiàn)現(xiàn)代旅游景點特征,完全具備實現(xiàn)個人自助游的條件。

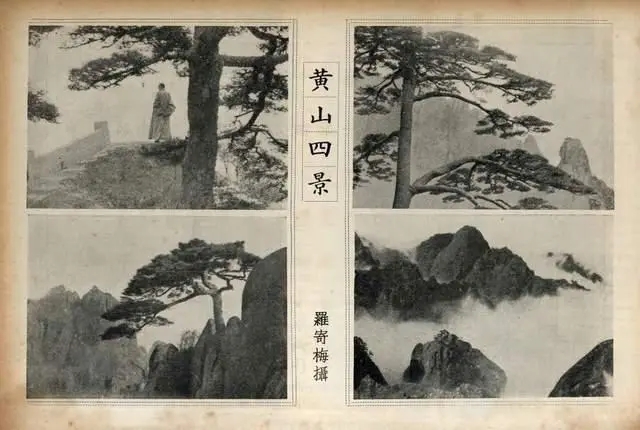

黃山四景 羅寄梅拍攝 《京滬周刊》第13期 1947年出版

2、“海派”畫家的黃山題材繪畫

20世紀20、30年代,黃賓虹、劉海粟、張大千等人均多次登臨黃山,搜盡奇峰打草稿,繪制了不少黃山題材繪畫。茲據(jù)手頭現(xiàn)有資料略作統(tǒng)計,以見一斑。

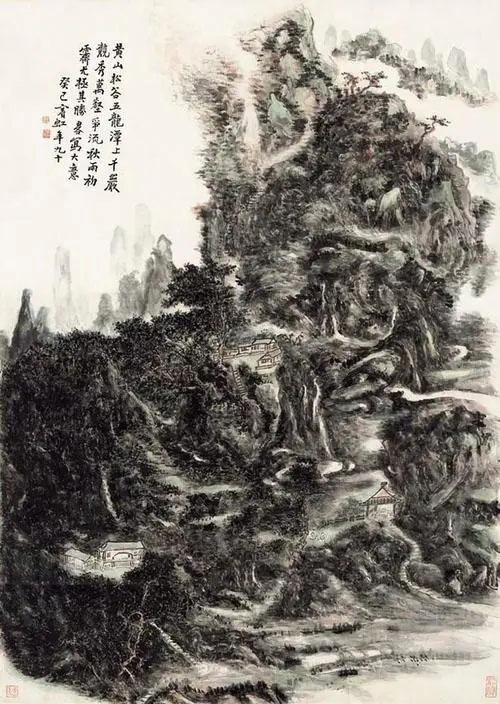

人民美術(shù)出版社1993年出版《黃賓虹精品集》,收錄了《黃山松谷》(1912年作,中國美術(shù)館藏)、《黃山紀游》(南京博物院藏)、《黃海松濤》(中國美術(shù)館藏)、《云門雙峰》(中國美術(shù)館藏)、《黃山追憶》(1948年,中國美術(shù)館藏)、《黃山紀游》(1949年,中國美術(shù)學(xué)院藏)等一部分黃山題材作品。畫上多用印:“黃山山中人。”

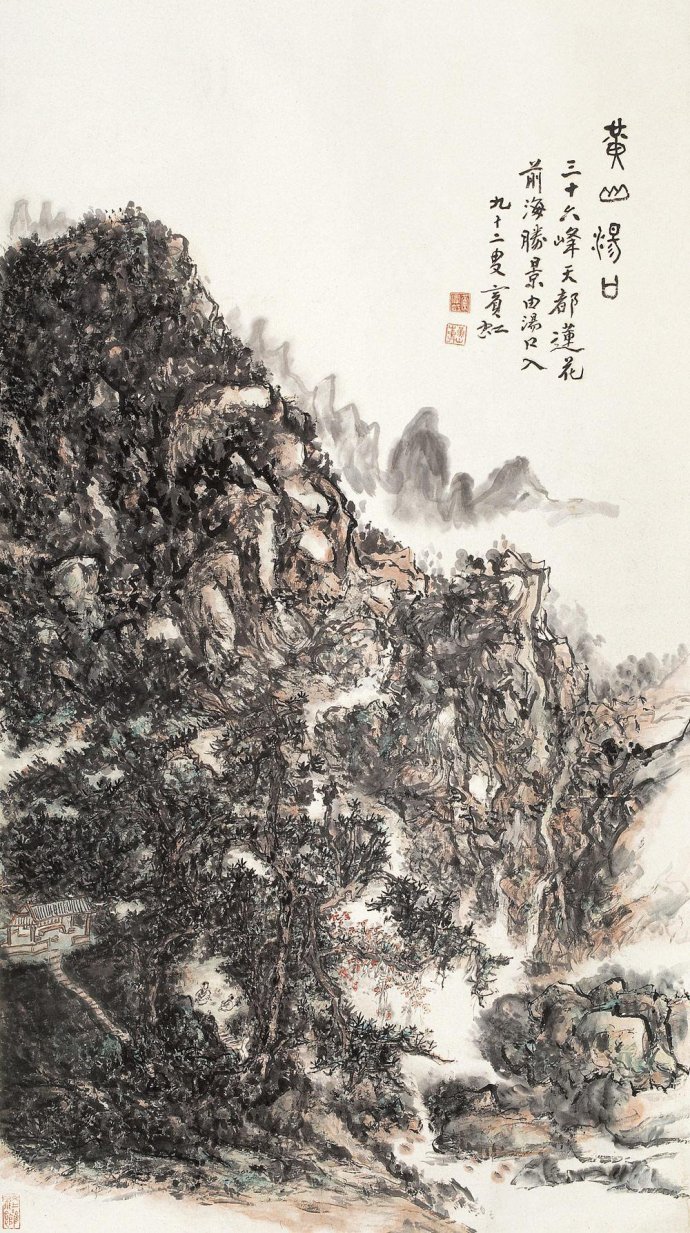

黃賓虹《黃山追憶圖》1948年 中國美術(shù)館藏

此外,見于記載的黃賓虹黃山題材作品還有:1921年5月,高燮與金松岑有黃山之游,黃賓虹為作《黃山圖》。1925年仲冬,黃賓虹題贈王雪帆之《黃山文殊臺圖》:“庚子四月夜坐文殊臺舊作。雪帆先生大方粲正,黃賓虹畫。乙丑仲冬。”

黃賓虹《黃山湯口》171x96cm 1955年

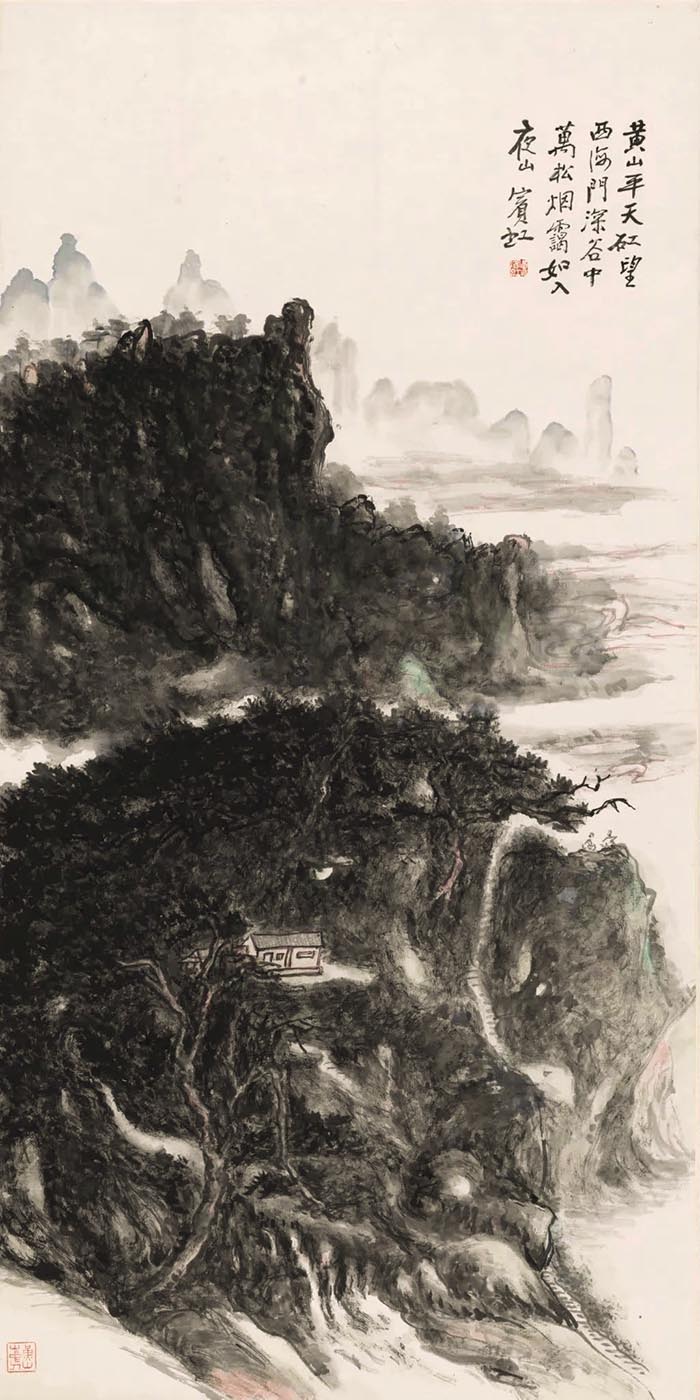

上海人民美術(shù)出版社1983年出版《劉海粟中國畫選集》,收錄劉海粟黃山題材作品除1935年的《虬松圖》外,多為1949年后所作,如《黃山白龍?zhí)丁罚?969年)、《臨石濤松壑鳴泉圖卷》(1962年)、《黃山云海奇觀》(1966年)、《黃山西海門圖卷》(1969年)、《黃山圖》(1975年)、《天都峰雷雨》(1977年)、《黃山一線天奇觀》(1976年)、《黃山白龍橋》(1979年)等。然劉海粟曾先后十上黃山,因此推算民國時劉氏所作的黃山題材作品數(shù)量應(yīng)該不在少數(shù),或因時間久遠,存留下來的較少。

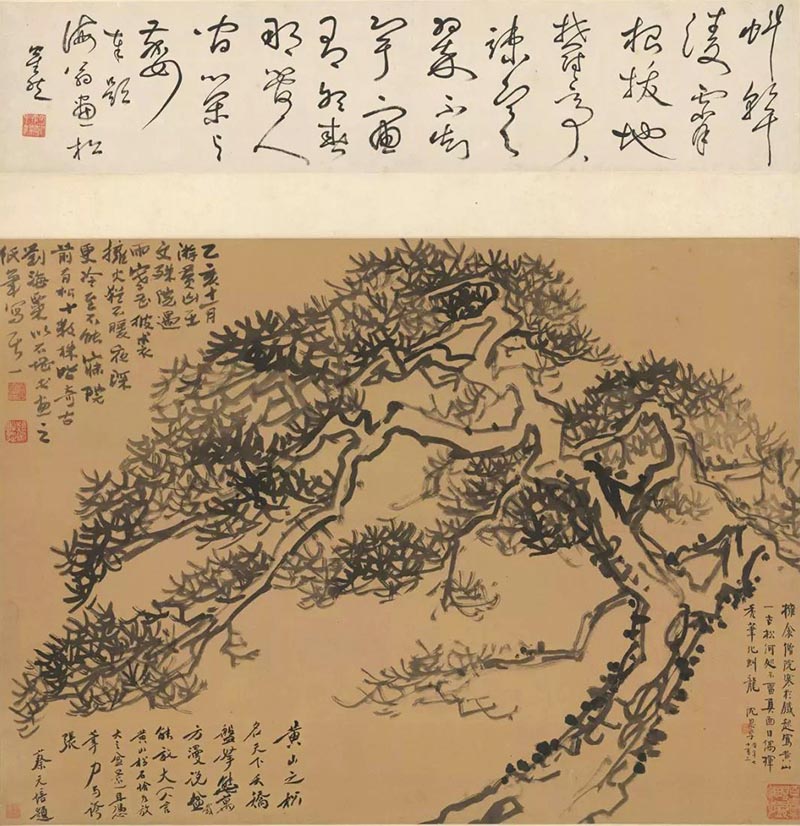

劉海粟《虬松圖》 1935年

據(jù)劉海粟《黃山談藝錄》,現(xiàn)存劉氏最早的黃山之作是他1935年冬日所畫《虬松圖》,圖左上有題記:“乙亥十一月游黃山,在文殊院遇雨,寒甚,披裘、擁火,皆不暖,夜深更冷,至不能寐。院前有松十數(shù)株,皆奇古,以不堪書畫之紙筆寫其一。”此幅所繪為文殊院前奇松,題跋記載了劉初游黃山的感受:寒冷,夜不能寐。

劉海粟《黃山白龍?zhí)丁?/span>

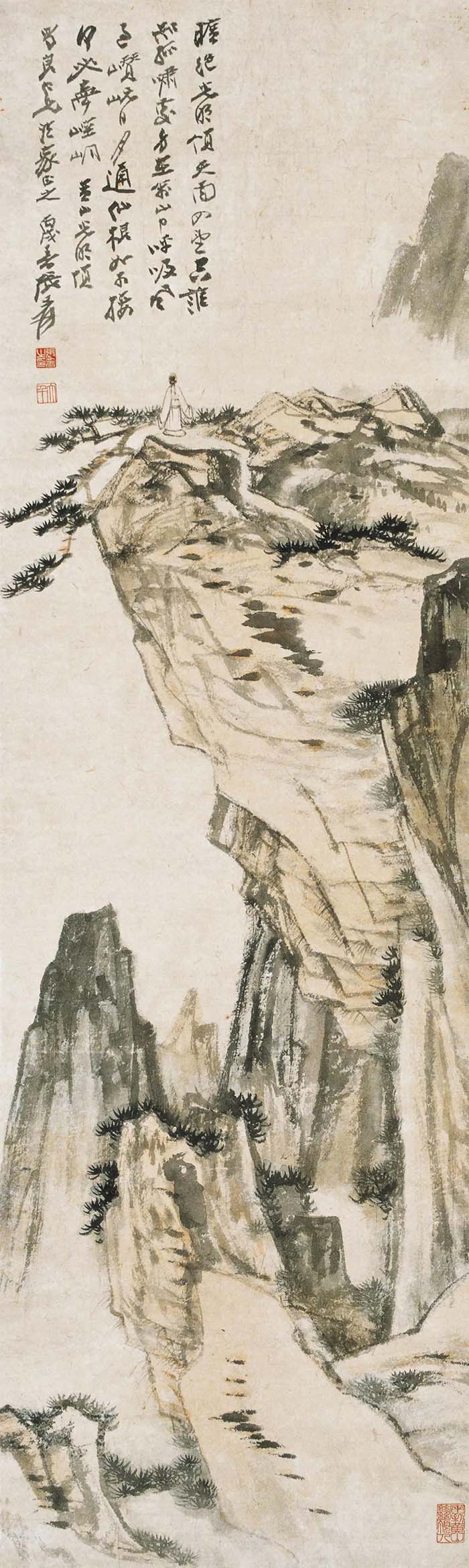

張大千1927年初游黃山之后,本年國畫創(chuàng)作有:《石濤小像》、《仿石濤山水扇面》、《仿石濤山水冊頁》、《黃山始信峰》、《黃山云門峰》、《光明頂山水》。

1934年,張大千與張善孖在南京中華路中華商場舉行“張善孖、張大千昆仲黃山畫展”,共展出二人合繪與各自獨立完成的黃山風(fēng)景畫約百幅,善孖以虎畫為主,大千以山水畫為主。日本畫人推崇張大千為“現(xiàn)代黃山畫派始祖”。

1935年11月,張大千以石濤筆法寫《黃山九龍?zhí)丁焚洀垖W(xué)良。

1936年3月25日,張大千在蘇州網(wǎng)師園作《黃山始信峰》,題云:“丙子重三日,與宜興徐悲鴻、武進謝稚柳同游黃山歸吳門,以清湘老人(按:指石濤)渴筆法寫始信峰全景。”另有《天都鯽魚背》、《朱砂泉》等作品。

張大千《山水冊》(八開之一) 39.2cm×29.5cm×8 1941年 中國美術(shù)館藏

1938年張大千作《黃山絕頂圖》,1940年作《黃山云海圖》,1945年作《黃山記游冊》,內(nèi)容包括:文殊院、朱砂泉、云門、慈光寺、文筆生花、清涼臺破石松、天都峰、光明頂、嚴陵瀨、新安江、鷺鷥門、始信峰。1946年作《黃山山水》等。

張大千《黃山天都峰》紙本 96x44.5cm 1944年 吉林省博物院藏

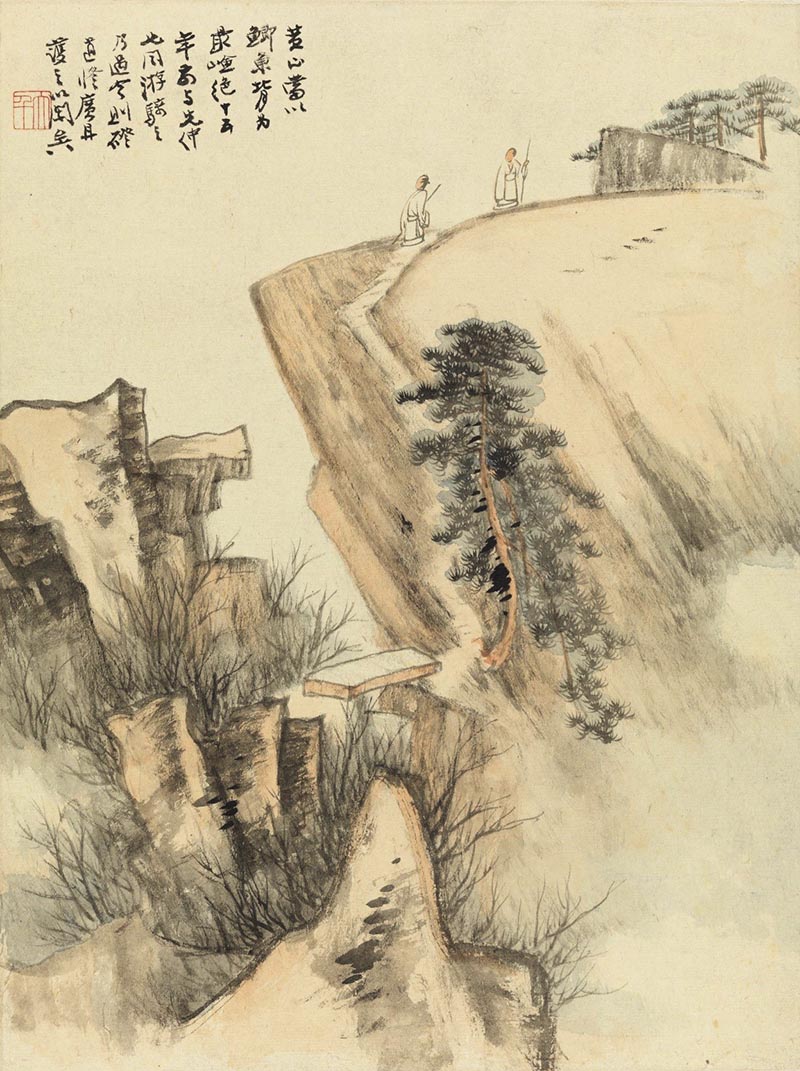

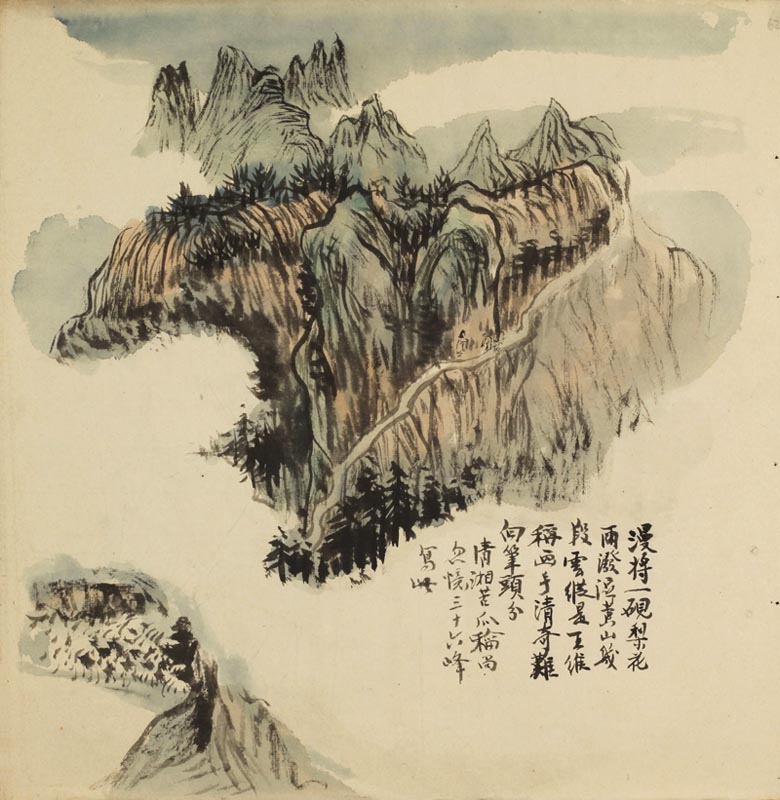

俞劍華則有《皖南紀游圖冊》存世,冊中包括黃山、白岳(齊云山)、九華山的圖像,其中黃山圖像占絕大多數(shù)。該冊2009年收入《俞劍華寫生紀游》(東南大學(xué)出版社)一書。

在劉海粟和張大千的黃山題材繪畫作品里,時常出現(xiàn)石濤的名字。石濤,一個清初的僧人畫家,生前以賣畫為生,并不如意。但在20世紀初的特別文化環(huán)境中,風(fēng)云際會,石濤被畫壇重新發(fā)現(xiàn),又一次成了熱門人物。

俞劍華《鳳翥鸞翔》 39.2cm×29.5cm 1949年 中國美術(shù)館藏

二、近代“海派”畫家對石濤的取法

近代海上畫壇,在正統(tǒng)派“四王”一路繪畫被“新文化運動”“革命”之后,一度被視為“四王”對立面的清初畫家石濤、八大開始升溫。尤其是石濤以縱恣的畫風(fēng)和《石濤畫語錄》一書所傳達的“反法”及創(chuàng)新的精神,在20世紀初的藝壇風(fēng)靡一時。

1、近代畫壇石濤熱的興起

寓居上海的無錫籍畫家賀天健《學(xué)習(xí)國畫六十三年的回顧》述及20世紀20年代中“四王”被打倒之后,“接著來的便是粗豪放逸的一種闊筆氣派畫,就是石濤、八怪等在上海的抬頭。不料這一風(fēng)氣一開,也成了和‘四王’勢力一般的局面,在市上凡氣派筆墨不如此便是不好”。

這種風(fēng)氣一流行開,便有橫掃畫壇之勢。

俞劍華《七十五年來的國畫》,述及民國十六年(1927)至二十六年(1937)這十年期間,上海方面,吳(昌碩)派消沉后,“代之而起的是石濤、八大的復(fù)興時代。石濤、八大在四王吳惲?xí)r代,向不為人重視,亦且不為人所了解,自蜀人張善孖、張大千來上海后,極力推崇石濤、八大,搜求遺作,不遺余力。而大千天才橫溢,每一命筆,超軼絕倫。于是,石濤、八大之畫始為人所重視,價值日昂,學(xué)者日重,幾至家家石濤、人人八大。連類而及,如石溪、瞿山、半千,均價值連城;而‘四王吳惲’,幾無人過問了”。將一種畫風(fēng)的復(fù)興原因歸結(jié)于個人身上,這種分析明顯失之簡單。或者說,張大千兄弟的收購頂多是該畫風(fēng)興起時的一種有力的推動因素而已。此外,1930年張群調(diào)任上海市長,與張大千相識。張群喜收藏石濤、八大書畫,常與張大千交流。上海有這樣一位風(fēng)雅市長,想必會為書畫市場掀起高潮,尤其是石濤、八大作品更從全國各地匯聚而來。

1929年,陳小蝶撰文《從美展作品感覺到現(xiàn)代國畫畫派》,將教育部第一次全國美展中的中國畫作品專門分出“以石濤為主,輔以髡殘、八大”的“新近派”。在陳小蝶看來,“應(yīng)運而生”的當日“宗黃山”的“新近派”之勢力,尚不足以壓倒復(fù)古派之勢力。且“新近派”錢瘦鐵、鄭午昌諸家取徑,實多出于梅清(瞿山),而非石濤:“錢瘦鐵最近髡殘,無石濤之闊筆,亦無八大之潑墨,而靈虛自勝。鄭午昌焦墨神韻,全似瞿山晚年細筆,而澹遠則近戴本孝。張大千寫石濤最工,蔥菁秀郁,近觀自佳。要令百年之后,遂覺失色耳。許征白獨從六如入手,而近黃端木。綜上四家皆號黃山,然實為梅瞿山之黃山,而實非石濤、八大之黃山也。然靈氣結(jié)構(gòu),自多天趣,絕非劍拔弩張與夫廉纖滿紙者所得夢見。”

陳氏將此派稱作“蒼頭突起之軍”,并稱其為“復(fù)古諸家之畏友”。可見此派發(fā)展勢頭之猛。但此派以學(xué)習(xí)梅清風(fēng)格為主,卻打著石濤、八大的旗號,由此可見石濤聲名在近代畫壇之隆盛。

1930年,黃賓虹作《近數(shù)十年畫者評》,也指出20世紀初繪畫界兩種不同的風(fēng)格趨向:“大抵朝市之子,多喜四王,湯(貽芬)、戴(熙);江湖之儔,又習(xí)清湘、雪個。”

也就是說,職業(yè)畫家與個性派畫家多學(xué)習(xí)石濤和八大山人一路縱恣野逸的風(fēng)格。黃賓虹之所以也不喜歡“江湖之儔”,是因為他們只學(xué)得石濤的皮毛就自以為是,“近欺人詐赫之技”,學(xué)其外不能得其內(nèi)。

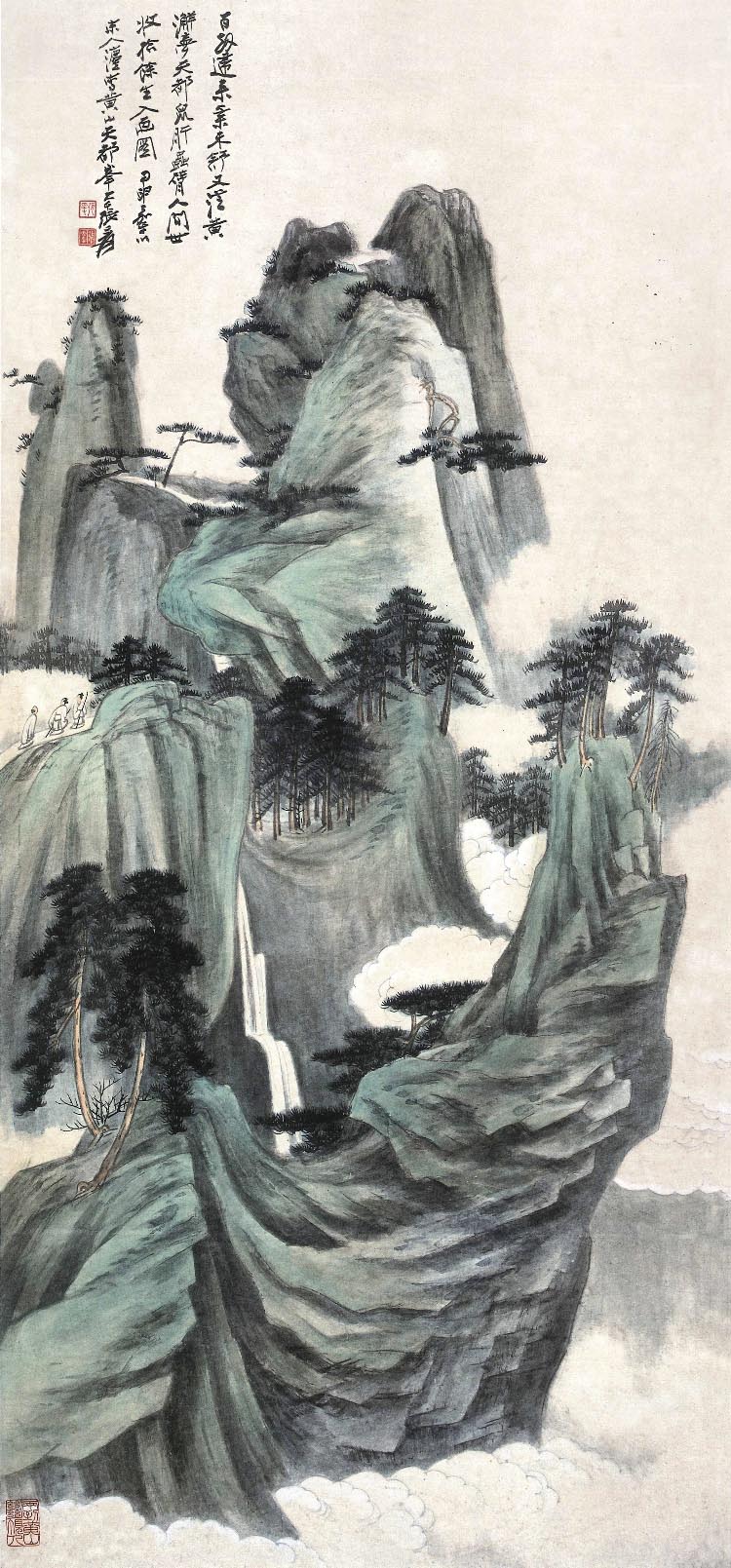

賀天健《天池山》 109.2cm×107.5cm 1956年 中國美術(shù)館藏

而賀天健以其畫家的多年實踐經(jīng)驗,揭示出石濤的成功之處在于“師造化”:“有人評石濤畫,以為得元代中期、末期與明代中期畫風(fēng)影響為最多。我說:凡一個大畫家,他的成就,當然由他接受所愛的傳統(tǒng)而來的。但未必他的成就即由此建立起來。因為傳統(tǒng)給我們以理法的經(jīng)驗,而不能給我們以藝術(shù)生命的創(chuàng)造。直接一句話:石濤的畫,如果他不到黃山,是不會成功石濤的畫的。”

既然窺破石濤的成功經(jīng)驗,那就大可以“照方抓藥”,于是“海派”畫家多畫黃山也就是自然而然的事了。

2、“海派”畫家取法石濤

“海派”畫家對于石濤作品,大都相當熟悉,有一個臨摹學(xué)習(xí)的階段。

王伯敏、汪己文《黃賓虹年譜》記黃賓虹1878年15歲時“至虬村觀汪溶家所藏石濤《黃山圖》,甚喜,欲借歸臨摹,主人未允,先生至夜入夢。次晨,伸紙默作石濤像及《黃山圖》,并題詩紀其事”。

趙志鉤《畫家黃賓虹年譜》則系此事于1883年黃賓虹20歲時:“在歙縣虬村汪溶家觀賞石濤所作《黃山圖》,狂喜之余,欲借臨摹,主人不肯。公念念不忘,夜間夢見此畫及石濤。次晨為畫石濤像,并默寫《黃山圖》。同時題詩曰:’寂寂黃山覓隱淪,百年僧濟忽翻身。愿君三六峰頭影,莫浣紅飛十丈塵。’ 直到九十一歲言及此事,老人仍面有得色。”

石濤曾在皖南宣城的廣教寺留駐十余年,他遺留在徽州地區(qū)的《黃山圖》,對青年黃賓虹的藝術(shù)生涯起了重要的啟蒙作用。

黃賓虹《臨古畫稿》之《臨石濤》 曹氏默齋基金會藏

1929年商務(wù)印書館出版黃賓虹《古畫微》,其中“三高僧之逸筆”中提及石濤,說他“畫兼山水人物蘭竹,筆意縱恣,脫盡窠臼。嘗客粵中,所作每多工細,矩穫唐宋。晚游江淮,粗疏簡易,顏近狂怪,而不悖于理法”。對石濤給予很高評價。同年,黃賓虹為神州國光社出版之《釋石濤花卉冊》撰文《釋石濤小傳》,他說石濤“畫法超逸,山水人物之外,于花卉尤覺精妙”。

1938年,黃賓虹致弟子朱硯英書云:“石濤、石溪多寫實景,而較臨摹為高。”已勘破“二石”畫中之秘。

在早年和中年時期,黃賓虹對于石濤的評價始終較高。晚年的黃賓虹對于石濤的印象似稍有改變,1943年致其弟子顧飛的信中說:“即真石濤,且不足學(xué),論者以石濤用筆,有放無收,于古法遒勁處,尚隔一塵耳。”158覺得石濤并未勘透“古法”,但黃對石濤墨法基本還是肯定的:“清代石濤復(fù)用此法(破墨法),如以淡墨平鋪作地,然后以濃筆畫細草于其上,得水墨之自然滲化,備見其欣欣向榮,生動有致。”破墨法足以見出畫家才情與創(chuàng)造性,故黃賓虹看重之。

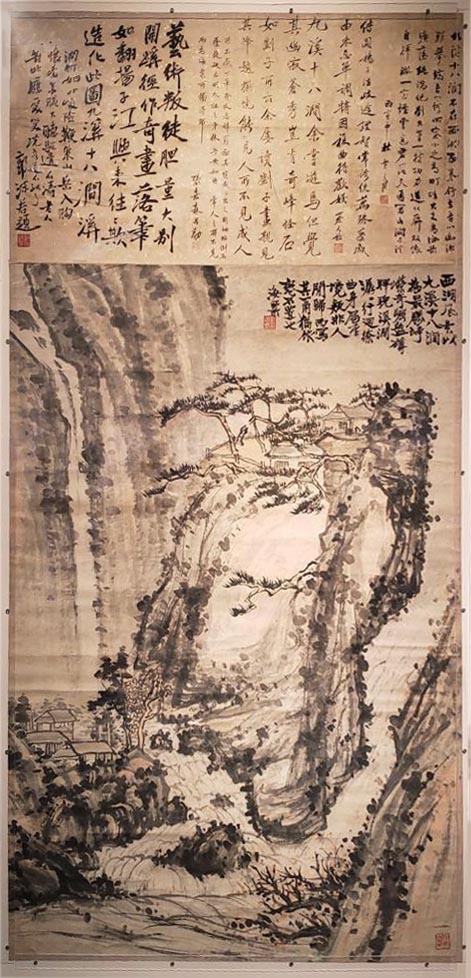

劉海粟所繪杭州《九溪十八澗圖》上有郭沫若題詩云:“藝術(shù)叛徒膽量大,別開蹊徑作奇畫。落筆如翻揚子江,興來往往欺造化。此圖九溪十八澗,溪澗何如此峻險。鞭策山岳入胸懷,奔來腕下聽驅(qū)遣。石濤老人對此應(yīng)一笑,笑說吾道不孤了。”

劉海粟《九溪十八澗》1923年

詩塘部分有黃炎培、蔡元培、張君勵、郭沫若四人題字,其中郭沫若即興創(chuàng)作并題的“藝術(shù)叛徒膽量大”一詩影響極大

郭沫若認為劉海粟所繪山水風(fēng)景,能直承石濤的衣缽。這顯然是劉海粟非常樂意接受的評價,因為他的自用印“黃山是我?guī)?rdquo;,印文即來自石濤《黃山圖》題詩“黃山是我?guī)煟沂屈S山友。心期萬類中,黃山無不有……”的第一句。此外劉海粟傳世有《臨石濤松壑鳴泉圖卷》、《摹石濤山水圖》等數(shù)件臨仿作品。

在藝術(shù)創(chuàng)造思想上,劉海粟受石濤影響很大。1923年,劉海粟在《時事新報》發(fā)表《石濤與后期印象派》,認為石濤之畫與其根本思想,與后期印象派如出一轍:“觀夫石濤之畫,悉本其主觀情感而行也,其畫皆表現(xiàn)而非再現(xiàn),純?yōu)槠鋫€性、人格之表現(xiàn)也。”

以“藝術(shù)叛徒”自稱的劉海粟,從石濤那里所學(xué)到的是獨特的藝術(shù)創(chuàng)造精神。在《石濤與后期印象派》一文中,他高調(diào)指出:“吾畫非學(xué)人,且非法,至吾之主義,則為藝術(shù)上之沖決羅網(wǎng)主義。吾將鼓吾勇氣,以沖決古今中外藝術(shù)上之一切羅網(wǎng),沖決虛榮之羅網(wǎng),沖決物質(zhì)役使之羅網(wǎng),沖決各種主義之羅網(wǎng),沖決各種派別之羅網(wǎng),沖決新舊之羅網(wǎng)。將一切羅網(wǎng)沖決焉,吾始有吾之所有也。”只有沖決藝術(shù)的羅網(wǎng),才能發(fā)展出自己獨特的繪畫風(fēng)格。這是劉海粟從石濤的藝術(shù)中悟出的大道理。

張大千對于石濤的酷嗜中外聞名。1972年《張大千四十年回顧展自序》說到自己早年學(xué)石濤、游黃山,實受其師曾熙之影響:“居上海,受業(yè)于衡陽曾夫子農(nóng)髯,臨川李夫子梅庵,學(xué)三代兩漢金石文字,六朝三唐碑刻。兩師作書之余,兼喜作畫,梅師酷好八大山人,喜為花竹松石,又以篆法為佛像;髯師則好石濤,為山水松梅,每以畫法通之書法,詔門人子弟。予乃效八大為墨荷,效石濤為山水,寫當前景物,兩師嗟許,謂可亂真。又以石濤、漸江皆往來于黃山者數(shù)十年,所寫諸勝,并得茲山性情,因命予往游。三度裹糧,得窮松石之奇詭,煙云之幻變……”在兩位老師指導(dǎo)下,張大千三度往游黃山,終于把握了黃山的特性。

在多年學(xué)習(xí)石濤的過程中,張大千對于石濤的畫法已有一定心得。1928年3月,他作《仿石濤山水軸》,題云:“石濤之畫不可有法,有法則失之泥;不可無法,無法則失之獷。無法之法,乃石濤法。石谷畫圣,石濤乃畫中之佛也。”張大千所仿石濤作品不是純粹臨摹,而是師心自運,所以比起單純的偽作來,更不容易被辨識出來。

1948年7月,張大千在成都作《臨石濤松蔭讀書圖》,并記:“此亦子久法也,石濤擬古往往不肯拈出,蓋欲令具眼者自家領(lǐng)會之。”

上海博物館藏石濤致“哲甕”尺牘,其一云:“此三幅,弟皆是寫宋元人筆意,弟不喜寫出,識者自鑒之,覺有趣。”此信可以印證上面張大千的話。不管張大千有沒有看到過這封尺牘,他對于石濤繪畫的理解顯然是深刻而具體的。

張大千《仿石濤松泉圖》紙本165x83cm 1940年(42歲) 四川省博物院藏

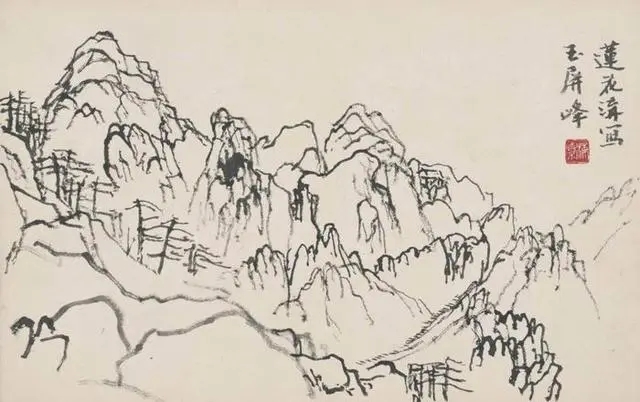

1935年11月,張大千以石濤筆法寫《黃山九龍?zhí)丁焚洀垖W(xué)良。題跋:“黃山皆削立而瘦,上下皆窠,前人如漸江、石濤、瞿山俱以此擅名于世。漸江得其骨,石濤得其情,瞿山得其變。近人品定黃山畫史,遂有黃山派。然皆不出此三家戶庭也。大千居士再題。”

張大千并將自己歷年所藏的石濤作品編為《清湘老人書畫編年》,展示了他個人豐富的書畫收藏以及他在石濤藝術(shù)研究方面的深厚功力。

三、師古與寫生:近代“海派”畫家的藝術(shù)取法路徑

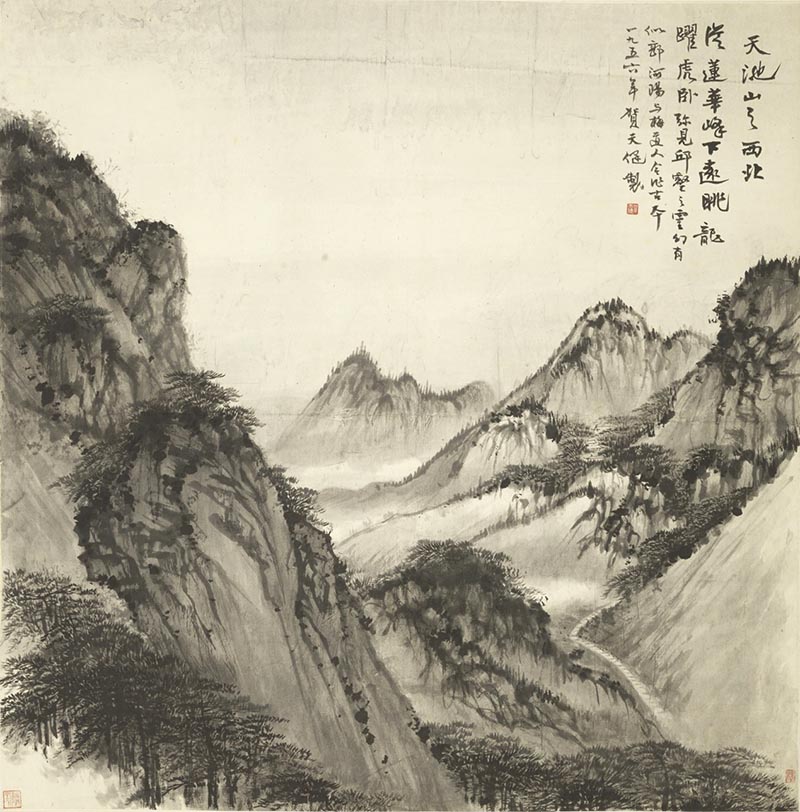

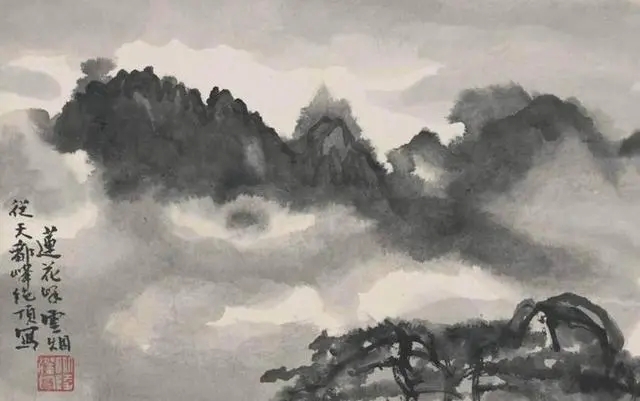

黃賓虹、劉海粟、張大千等人并未留下黃山寫生筆記,所幸俞劍華的黃山游記,記其在黃山上寫生經(jīng)過極為詳盡,可為黃、劉、張等人的旅游寫生情況提供部分參照:“登院前之文殊臺,向周圍畫天都、蓮花、蓮蕊以及前海諸峰,頗詳盡。又登院后之立雪臺畫周圍之山,俱可以作長卷……而至玉屏峰與天都峰之變界處,隨處皆可入畫,遂畫五六幅,每幅之構(gòu)圖均不落恒蹊……山頂之曲折上下太多,故亦無法表現(xiàn)。”

畫家在面對自然寫生時,一方面是新鮮的感受多,故能“每幅之構(gòu)圖均不落恒蹊”;另一方面也為創(chuàng)作搜集基本素材:立雪臺周圍之山“俱可以作長卷”。而面對奇趣大自然,藝術(shù)表現(xiàn)手法有時也會窮盡:“山頂之曲折上下太多”,竟至畫家“無法表現(xiàn)”。藝術(shù)作品與真實自然,畢竟不能完全對應(yīng)。面對真山真水,畫家只能選取有代表性的山水蹊徑,經(jīng)過剪裁后收入畫圖。

黃賓虹《黃山松谷五龍?zhí)丁?紙本設(shè)色 168.5x120cm 1953年 中國美術(shù)學(xué)院藏

可以想見,這樣的寫生經(jīng)歷,給畫家留下的自然是取之不盡的畫稿。

黃賓虹晚年山水畫的成就,更多來自于他飽游沃看真山真水,處處游覽寫生,以及將書法用筆透入繪畫,萬毫齊力的結(jié)果。但早期臨墓學(xué)習(xí)石濤繪畫,顯然也是一個必要階段。潘天壽在總結(jié)黃賓虹藝術(shù)成就時說:“然畫事除接受傳統(tǒng)技法外,尚須以自己之心性體貌,融會貫通于手中,深入自然,會心自然,并以手中技法,寫我游觀中所得之自然。誠如張文通所謂’外師造化、中得心源’者也。”潘并特別指出:“先生生平喜游歷。北至齊魯燕趙,南至閩粵香島,西至川蜀,中至荊楚以及江漸之天臺、雁蕩、白鶴、九華、虞山、天目等諸名勝,無不踏遍其足跡。曾八上黃岳,猶感未能厭足……畢生所得畫稿,不下萬紙。”

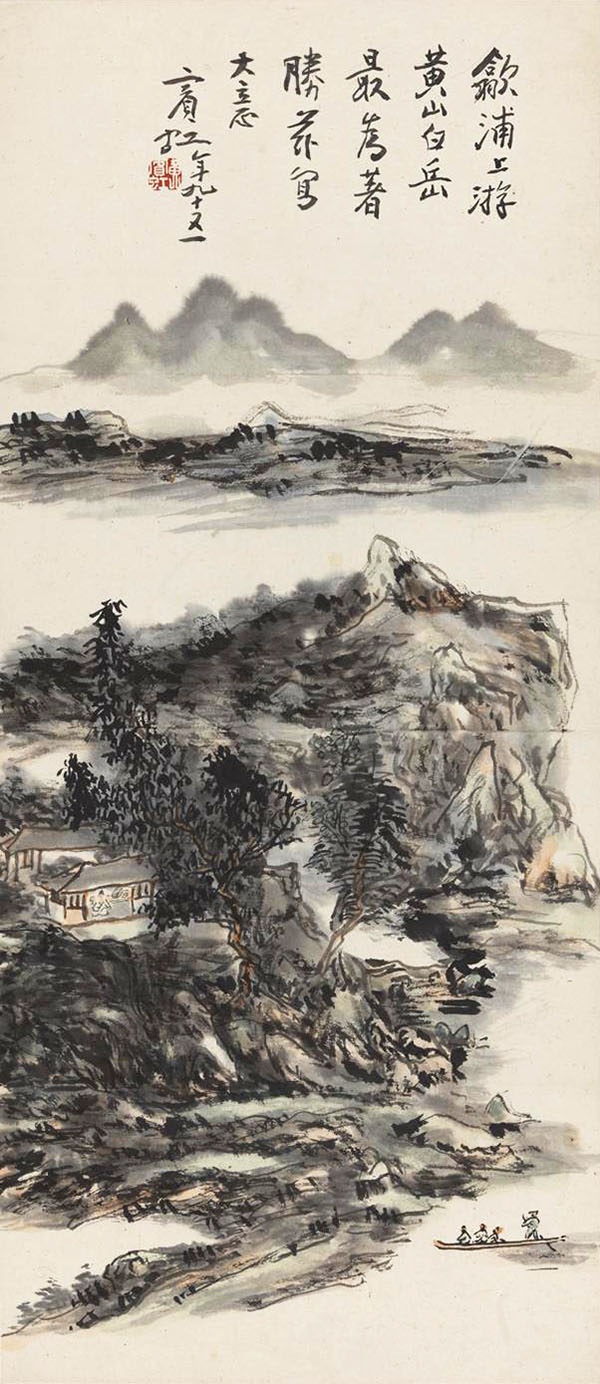

黃賓虹《黃山白岳》 68.8×30cm 1954年 中國美術(shù)館藏

黃賓虹隨處寫生,積稿萬紙的藝術(shù)實踐,尤其是“八上黃岳”的經(jīng)歷,對于其藝術(shù)風(fēng)格的形成,有著重要意義。在其晚年,黃賓虹總結(jié)藝術(shù)創(chuàng)作規(guī)律說:“學(xué)那家那法,固然可以給我們許多啟發(fā);但那家的那法,都有實際的自然作根據(jù)的。古代畫家往往寫他的家鄉(xiāng)山水,因而形成了他自己獨到的風(fēng)格和技巧。”

黃賓虹好寫家鄉(xiāng)山水,初以石濤和新安畫家為藝術(shù)向?qū)В^而認識到:“所謂師古人不如師造化,造化無窮,取之不盡。”經(jīng)過南北游歷,積畫稿無數(shù),并進一步錘煉筆墨,黃賓虹最終在山水畫境界上超越了傳統(tǒng)文人畫的局限,達到了一個全新的宏大的境界。

劉海粟《黃山寫生稿》

劉海粟早年酷愛旅行寫生,其《寒假西湖旅行寫生記》談到寫生的意義說:“余之旅行寫生,縈之寢饋者,非一日也。每欲遍游國內(nèi),寫風(fēng)土人情,供人觀覽,俾吾人得以交換知識,此于美感教育,社會教育均有絕大關(guān)系。”劉氏早年的這種寫生觀念,更多地帶有西方的“寫生”觀念,材質(zhì)也以西畫類為多。

劉海粟《從天都峰絕頂寫蓮花峰云煙》

除了美感教育之外,劉海粟還憧憬著理想化的開啟民智的社會教育功能。只是由于校務(wù)繁忙,這個偉大的理想未能完全實現(xiàn),而后轉(zhuǎn)向多以中國畫材料寫生黃山。1978年,劉海粟總結(jié)自己畫黃山的藝術(shù)歷程說:“黃山是中國畫家必游之地。石濤、梅清、漸江都以畫黃山著名。我愛黃山,曾六上黃山,現(xiàn)在還想去。過去黃山很難上,現(xiàn)在容易了,黃山面貌一新了。我畫的黃山,有潑墨的、著色的、白描的,還有冊頁,都是白描的。石海說:‘黃山是我?guī)煟沂屈S山友。’他強調(diào)了師法自然,勝于自然。我們?nèi)ギ孅S山,畫出來,各人有各人的黃山。我是吸取了‘黃山是我?guī)?rsquo;變成了‘昔日黃山是我?guī)煟袢瘴沂屈S山友’。我在北京也可以畫黃山,叫憶寫黃山。要表現(xiàn)黃山巖石的紋理、結(jié)構(gòu)、地質(zhì)形貌……我這個黃山,有自己的影子。”

《劉海粟黃山紀游》自序 1978年

劉海粟六上黃山所體現(xiàn)出的寫生精神,基本合于石濤的“搜盡奇峰打草稿”的思想論斷,并體悟到石濤的師法自然,勝于自然的精神。不過劉的“昔日黃山是我?guī)煟袢瘴沂屈S山友”,闡明了自己與真實黃山的關(guān)系是:以往只以黃山為師,為其所縛;今日則與黃山為友,平等視之。當與黃山為友,把握其地質(zhì)形貌的精髓之后,即便不在現(xiàn)場,憑著憶寫,也能畫出黃山的形貌氣質(zhì)來,進入到藝術(shù)創(chuàng)作的自由境地——當然這些都是建立在大量寫生實踐的基礎(chǔ)上。

從師到友,黃山在畫家心目中的形象越來越親切,人與自然完全達到和諧互動,創(chuàng)作時心手兩暢。相應(yīng)地,作品離古人面貌也就越來越遠了——尤其劉在畫法上融入西法(或加潑彩)之后。

劉海粟《黃海一線天奇觀》 紙本設(shè)色 1976年

張大千是在以“假石濤”聞名之后,才去真正接觸黃山的。因此他初看黃山,用湯哲明的話來說,其實是透過石濤的畫稿看黃山,比如張大千1928年所作的《黃山擾龍松》,右上題:“此大滌子所畫黃山擾龍松也,因用其稿,并書其句,非敢掠美,籍壯吾筆。戊辰上巳大千漫志于海上。”

在造化面前,還要用古人稿,顯然這時尚未脫出古人,為古人程式所累,對石濤基本還是仰視的心態(tài)。而幾次黃山之游后,在寫生基礎(chǔ)上,1946年張大千再作《擾龍松》,畫技又是另外一番境界:“擾龍松在散花塢一孤峰絕頂上,虬枝蟠曲,夭矯欲飛,石濤上人數(shù)寫之,在黃山諸松中最擅名者。丙成五月。”經(jīng)過實景寫生并融化于創(chuàng)作中,這時的張大千已是進入到造化在手,吞吐大荒的自由境界,對石濤已是平視的心態(tài)。

所以陳定山認為:“張大千是一個聰明人,他從石濤起家,又把石濤一口吞入腹中搗個稀爛,吐得出來,化作唐、宋、元、明千百作家。”

張大千《光明頂》 1946年

此外,湯哲明還注意到張大千對于石濤畫法的具體把握:“張大千在黃山的游歷中,曾驚喜地發(fā)現(xiàn)了石濤一些畫面的奧秘所在:‘石濤還有一種獨特的技能,他有時反過來將近景畫得模糊而虛,將遠景畫得清楚而實。這等于照相機的焦點。’這一事實,我們不妨可以認為是他在黃山實景中深入理解石濤立法之心的具體表現(xiàn)。”

正是在多次的游覽寫生過程中,以實景與古人作品相對照,張大千才能領(lǐng)會古人立法之奧秘,才能在此基礎(chǔ)上發(fā)展出自己的風(fēng)格面貌來,而不再為古人法度所累,真正進入到自由的藝術(shù)創(chuàng)作境界。因此無論是細筆山水,還是潑彩山水,不管繪畫形式如何變化,其骨子里的黃山性靈仍時隱時現(xiàn)。

結(jié)語

黃賓虹、劉海粟、張大千等人之所以多畫黃山,與他們對于黃山的熱愛是分不開的。而他們對于黃山的認識,最早多是從清初畫家石濤的“黃山圖”系列作品開始的。而黃山之游與寫生打稿,直接影響到劉海粟、張大千等人的創(chuàng)作理念與情懷。結(jié)果就是,劉海粟直到93歲還十上黃山。畫法中白描、潑墨、潑彩等多管齊下,形成了自己獨具特色的黃山題材山水畫。黃賓虹從石濤畫中悟到了用筆用墨之法,又加以江山之助,終于從中國畫內(nèi)部突破了文人畫的局限,將筆墨提升到“藝進乎道”的境界。

黃賓虹《萬松煙靄》 132.6×66.5cm 中國美術(shù)館藏

張大千直到晚年,對于黃山也未能忘情。1981年12月,張在摩耶精舍與友閑話黃山,作《黃山圖》,跋云:“七十年辛酉嘉平月,摩耶精舍與二三友舊閑話黃山,以漸江、苦瓜兩尊法寫此。” 1983年3月6日,張大千向歷史博物館館長何浩天表示,以后若有機會“我要為歷史博物館國家畫廊畫下再一幅長三十六尺的《黃山圖》!”在畫法上,張大千走向潑彩,創(chuàng)出了一個神奇瑰麗的山水畫新境界。

晚明文人畫宗師董其昌談畫家?guī)煼▎栴}說:“畫家以古人為師,已自上乘。進此當以天地為師……山行時見奇樹,須四面取之。樹有左看不入畫而右看入畫者,前后亦爾,看得熟自然傳神。傳神者必以形,形與心手相湊而相忘,神之所托也。”也就是說,文人畫家在師法古人之后,還有個師法天地造化的問題。只有熟悉自然,懂得取舍,才能獲得超出物形之外的神韻。

張大千《黃山絕頂》1966年

“海派”畫家們所走的發(fā)展道路,看起來似乎依然是與明清畫家差不多的既“師古人”又“師造化”的道路。不過身處近代中國社會與文化轉(zhuǎn)型的特別形勢下,他們所面臨的是不同于以往的新問題,包括由西學(xué)東漸而引起的西方美術(shù)思潮的傳入,中國畫的“衰落”現(xiàn)狀等。故而“海派”畫家們黃山圖像創(chuàng)作實踐,本身就帶有明確的問題意識,包含著探討近代中國畫轉(zhuǎn)型的文化責任。盡管未必那么明確,但黃賓虹、劉海粟、俞劍華對西學(xué)都有相當程度的了解,張大千曾留學(xué)日本學(xué)習(xí)染織,也有西學(xué)背景,所以他們這代人在20世紀初巨變時代的藝術(shù)實踐,其學(xué)術(shù)視野已完全不同于明清畫家,他們建立于實地考察和寫生基礎(chǔ)之上的再創(chuàng)作,逐漸與傳統(tǒng)中國畫拉開距離,而開始走出一條新路。可以說,近代這種“寫生”的觀念,是在傳統(tǒng)中國繪畫基礎(chǔ)上,參照西方藝術(shù)觀念,重新調(diào)整人與自然關(guān)系的一種新型方法論。盡管其內(nèi)涵仍帶有一定雜糅的痕跡,但他們畢竟因應(yīng)時代需求,做出了有益的探索。

“師古人”與“師造化”,是近代“海派”畫家成就黃山題材繪畫的兩個必要條件。在20世紀初的特定歷史情境下,石濤的再發(fā)現(xiàn)與黃山的開發(fā)熱幾乎同時展開,因緣際會,為“海派”畫家開辟山水畫的新路向,提供了必要的歷史前提。而“海派”畫家多次游歷黃山而總結(jié)出的“寫生”觀念與經(jīng)驗,在近代中國畫轉(zhuǎn)型過程中,發(fā)揮了重要作用。回顧這份珍貴的歷史遺產(chǎn),有助于我們重新認識近代中西文化交流情況下中國畫的轉(zhuǎn)型之路。

張長虹

上海大學(xué)美術(shù)學(xué)院史論系教授