雅玩·工具·商品:版畫的特性及其社會價值

來源:中國書畫網 作者:李嘯非

最初的“版畫”并不是一門專業的畫種,而是面向廣泛受眾群的紙質宣傳品。可以說,版畫先天即具有實用性和大眾性的特質,只是后來隨著刻印主體、市場、社會文化等方面的變化,而逐漸被賦予了獨立創作的性質,并且由于轉印媒介的物質特性,而呈現出自有的審美價值以及形態、概念拓展的更大可能。

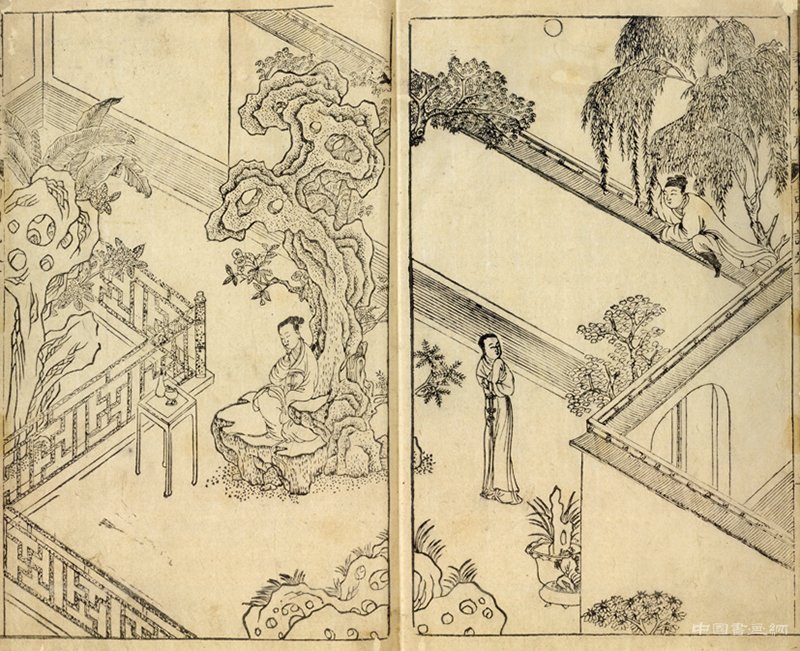

《袁了凡先生釋義西廂記》(萬歷環翠堂刊本),上海圖書館藏

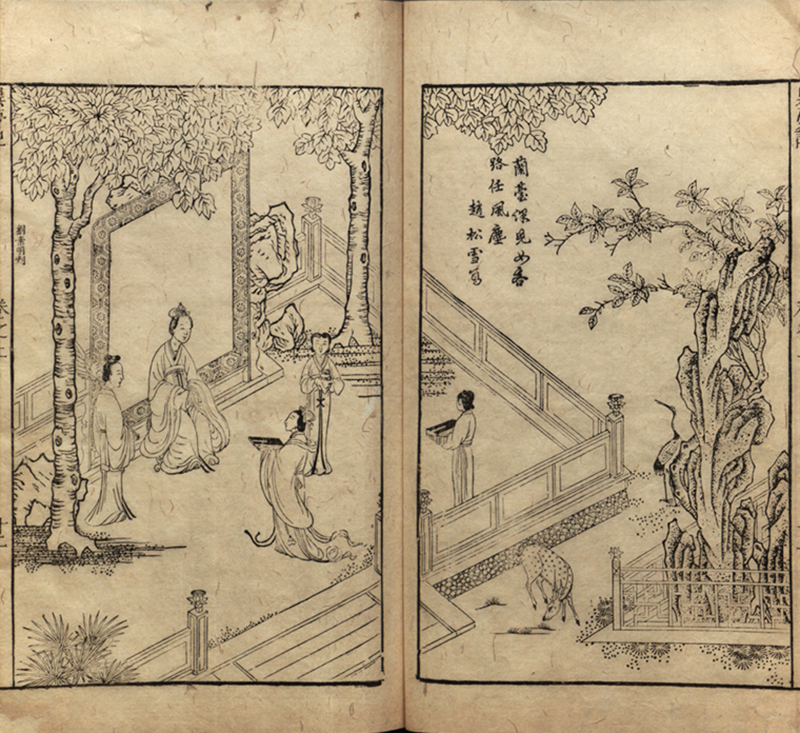

《陳眉公先生批評異夢記》(明萬歷時期師儉堂刊本),美國國會圖書館藏本

在相當長的時期內,木刻是最主要的版畫形式,它們一般附著于書籍文本,成為傳播思想和信息的主要載體。目前所見世界上最早的版畫,幾乎全都是宗教宣傳物,其物質形態或單葉,或掛軸,或手卷,均以簡便易得、適應環境與印刷意圖為要。自宋代開始,私人出版業開始扮演越來越活躍的角色,為滿足社會生活中更多的個人化需求,除了道釋題材以外,圖譜、話本以及醫書、歷書、啟蒙讀物等日用圖書均成為出版的主要內容。

中國民間版畫 門神

版畫的這種發展趨勢至晚明達到了鼎盛。隨著出版市場的完善,印本的功能、受眾和流通渠道也出現了明顯的分流傾向。宗教及日用類書主要面向普通民眾,成本低廉,書中木刻畫以圖解為主,刻印簡易直白,圖式趣味上更接近民間年畫。精雕細刻的畫譜、戲曲、山水圖明顯以士人為消費人群,作為雅集賞鑒、私人把玩之用,其圖像亦相對獨立。這類“雅玩”版畫實際上代表了晚明文化富于生命力和創造力的一面,圍繞這一紐帶,士人、文人畫家、書商和民間工匠都積極參與到刻書活動中來,使得版刻的技術與審美水準不斷向前邁進。饾版套色版畫的發明,正是這一趨勢的產物,亦迎合了晚明追求感官享受、靡麗尚奇的時代風尚,成為高端出版物的顯著標簽。

《十竹齋書畫譜》之《石譜》(1625年刻本),中國國家圖書館藏

19世紀晚期木介質與出版業的分離,宣告了古代版畫“文本—印刷—傳播”模式的終結,歷經晚清至20世紀中葉政治、社會環境的巨變,傳統版畫的藏書、度曲、賞玩的士文化土壤亦告崩解,不過,以年節、祭祀印刷品形式存在的民間木版畫運行生態并未遭到嚴重破壞,反在數十年后同“革命美術”和大眾文化結合,生出新的果實。

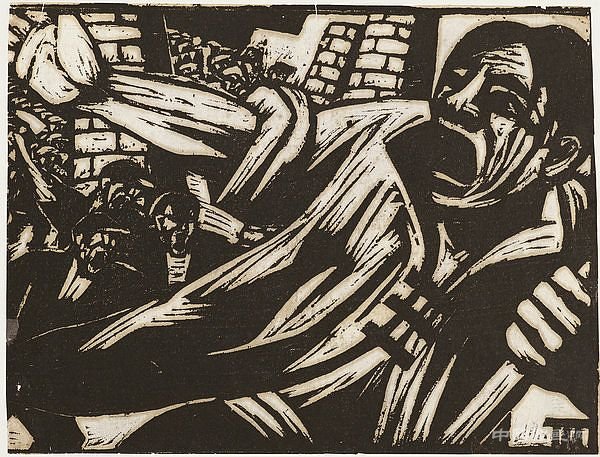

30年代興起的新興版畫運動,事實上是自新文化運動提出文學革命主張,進而擴展到對整個社會、文化領域進行改造這一激進思潮的延續。不過,魯迅雖然傾力扶持現代創作版畫,卻并未將對傳統木刻語言的審美培養排除在外。30年代,魯迅與另一位研究者鄭振鐸均在古版畫的發掘整理上傾注了大量心力。

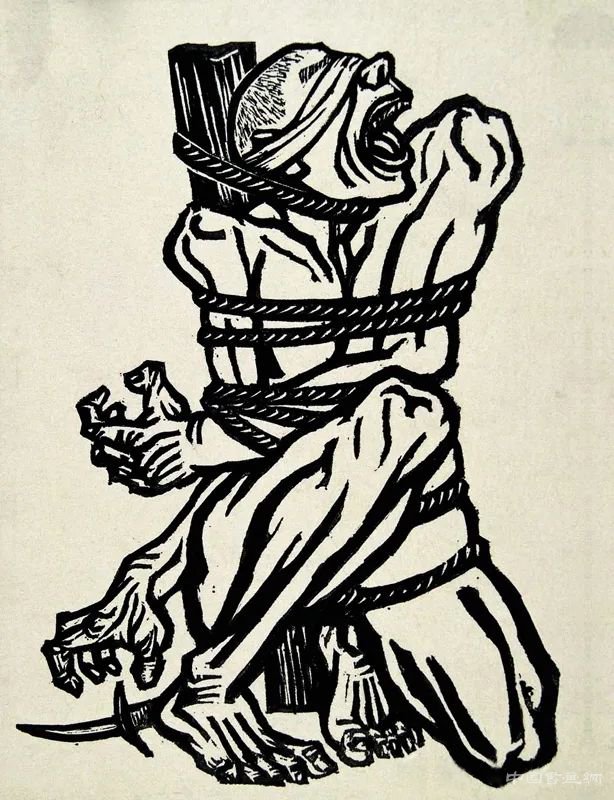

此外,還有一點必須要看到,早期新興木刻的藝術語言主要來自歐洲表現主義和批判現實主義作品,但在30年代,特別是國統區木刻中,亦存在著明顯的現代主義繪畫的影響,只是由于社會形勢的不斷變化,使得抒情性的、注重形式本體語言的創作傾向受到抑制。我們不能將某種后來被“確認”的風格或作者貼上標簽,認為其“代表”了新興版畫的成就,對于這場運動的宏觀演進與個體的心路歷程,仍需進行客觀的、學術上的檢視。

胡一川 《到前線去》 木版單色 1932年作 20cm×27cm 中國美術館藏

李樺 《怒吼吧,中國!》 木版單色 1935年作 20cm×15cm 中國美術館藏

中國20世紀上半期的文化轉向標志性的事件,莫過于毛主席1942年《在延安文藝座談會上的講話》確立了文藝為工農群眾服務的創作準則。但是,新的改造也帶來了新的模式化傾向,解放區木刻和蘇聯的現實主義風格幾乎成為此后四十年中版畫創作的通用資源。發源于延安的“紅色木刻”圖式主要面對以普通民眾為主的欣賞層面,與傳統中國品位優雅、制作精致的“文人化”版畫劃清界限,對現代主義注重形式美感和求異思變的傾向,也有意加以抑制。

1949年后,版畫語言中批判、諷刺的因素逐漸淡出,抒情式、歌頌性的作品成為主流。創作者大多集中在藝術院校和專業創作部門,木刻版畫也不再是非常時期的招貼畫或宣傳小冊子,而是登堂入室,成為懸掛于特定場所、供人欣賞的藝術作品。這種新形勢下,對版畫本體語言的拓展和提升成為當前要務。從50年代開始,以高等美術院校為中心,石版、銅版等新的版種制作體系相繼建立起來,然而,面對傳統與西方現代藝術資源的同時缺失,版畫在藝術語言上取得的突破都相當有限。

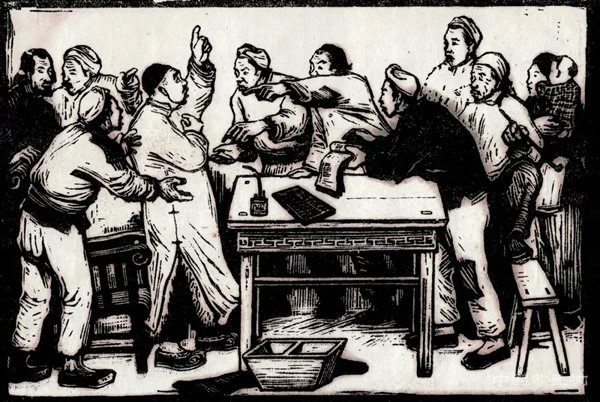

古元《減租會》木刻版畫 13.4×19.6cm 1943作

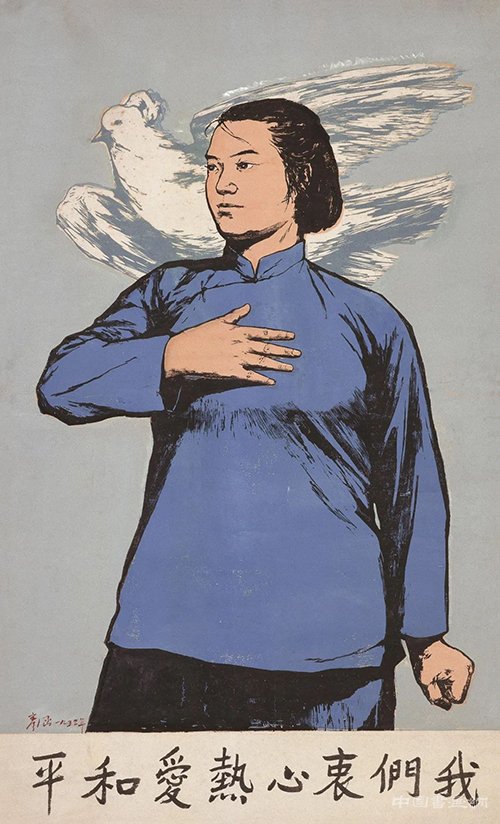

彥涵 《我們衷心熱愛和平》 木版套色 1952年作 109.3cm×65.6cm 中國美術館藏

吳強年 《雷鋒》 木版單色 1963年作 64cm×55.5cm 中國美術館藏

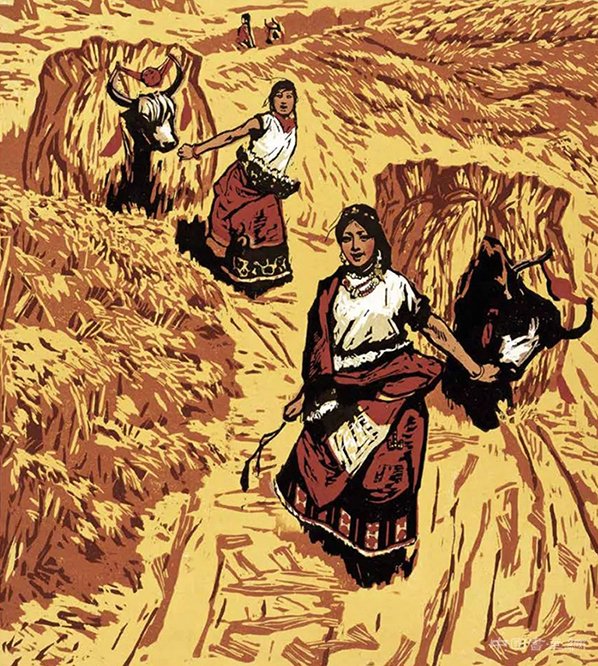

李煥民 《初踏黃金路》木版套色 1963年作 54.2cm×49cm 中國美術館藏

80年代至今,是中國版畫發展史上前所未有的時期。以中青年一代版畫家為代表,在版種、技法、觀念等方面的實驗與創新,都是此前的四十年無法比擬的。然而尷尬的是,就社會文化的范圍來看,版畫的存在卻越來越邊緣化。投資者和公眾對版畫反應冷淡,版畫家“轉行”、“跨界”的現象屢見不鮮。藝術領域中的意識形態因素逐漸淡化,個人的創作行為日益與商業運作結合,在使藝術家獲得巨大經濟收益的同時,資本對藝術的裹挾和干預也越來越深入。同時,信息傳播平臺的發達,跨領域、跨媒介交流的日益常態化,使得制作的技術和觀念有了多維度開拓的可能,但另一方面,也在某種程度上“稀釋”了作品的精神力量。

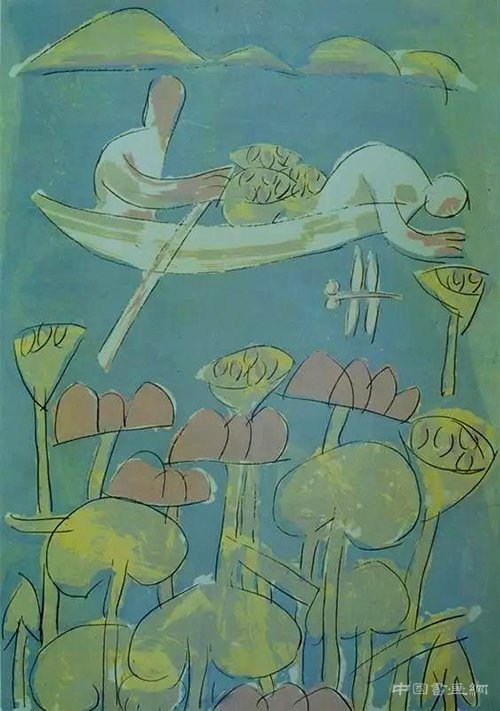

廣軍 采蓮圖 絲網版畫 1985年作

面對這樣的一幅社會文化圖景,版畫的“沒落”也就不難理解了。中國的現代版畫承襲自西方的“作者”藝術,其展示形態和流通方式基本退出了書籍印刷領域。新興木刻的深遠影響,則是由于契合了特定時期對于數量印刷物和宣傳工具的要求,從而獲得了廣泛階層的巨大回應,更因為版畫家對生活的關注和介入現實的熱情,使得這些粗糲無華的作品,反具有一種直迫心靈的視覺印象和內在氣質。當代版畫更多地表現為個人式的“作品”,除了展覽、發表等專業性的固定渠道,缺少多向的社會參與。“版畫家”的自我定位,也往往是教師、專業畫家或職業藝術家,少有將自己看做是一位“作者”或“服務者”的。

陳海燕《朦朧》木刻版畫 162 x 102 cm 2009年作

因此對于關注和從事版畫的人來說,首先要做的是從藝術性和社會參與兩個方面,重新定位版畫在當代的價值。版畫制作的“間接”特性,要求創作者須具有對程序、量度的預見性,和異質層面上的思維轉換能力,可以說,“因地制宜”和“身相變幻”一直是版畫基于自身物性而衍生出的天然品質。我們看到,在對西方圖像的轉換方式上,17世紀刊刻的《誦念珠規程》和《天主降生出像經解》插圖,即同三百年后的延安木刻家們不謀而合。正如傳統繪畫以皴法、線描的組合作為對自然萬物的寫照,相同的模件化思路也貫穿在古代的畫譜教科書、饾版印刷,和當代的樂高玩具及二維碼設計中。我們習慣上說的“版畫思維”,即是這種以一化千、組合無窮的生成接受模式,其源于傳統的文化價值體系、審美心理和修辭系統,亦植根于普通中國人的觀看成習和情感的認同中。因此,也使得版畫在藝術語言上,如同一件思維方式的“容器”,具有了超越時限,與多種觀念、媒介融合,進而釋放出當下意義的可能性。

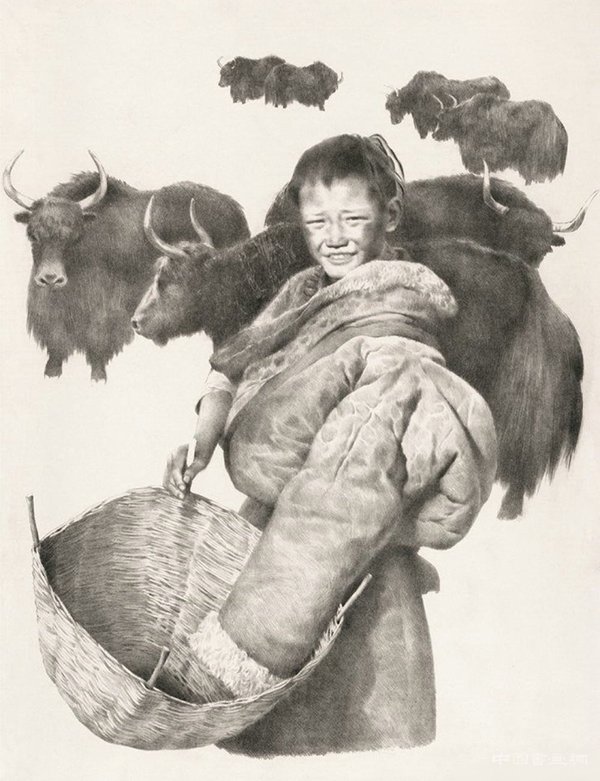

吳長江 《尕娃》 石版單色 1984年作 76cm×56cm 中國美術館藏

真正應該引起我們重視的是版畫作為社會角色的缺失。與大眾傳播媒介和革命工具的脫離,使得今天的“創作版畫”習慣于作為個人智慧的凝聚物或高端商品存在,而淡忘了其服務普通受眾和培養形式審美的社會土壤的功能。以往時代版畫的繁盛,既有精英文化引領、提升的一面,更離不開大量版畫圖像在民眾生活中的廣泛參與。談到這一點,不能不提及近年來出現的“復制版畫”。必須承認,“復制版畫”巧妙地借用了版畫的復數性定義,并通過原作者授權、簽名的儀式,將自己同單純的印刷品區分開來,然而從創作的意圖和效應發生的“理由”來看,這些“下真跡一等”的圖像與版畫并無太大關系。“復制版畫”在市場上的推廣或許滿足了普通人收藏名作的愿望,但并沒有起到向公眾普及版畫創作思維和物性美感的作用。由此,實現介入渠道的合理有效,才是解決版畫社會服務性的關鍵。近來在藝術家中興起的手制書形式,就是版畫、文本和傳播媒介在新的社會環境中,重新找到結合點的一種有益嘗試。

楊明義 《家鄉的風帆》 木版套色(水印) 1984年 44cm×47cm 中國美術館藏

從長遠來看,更重要的是建立一個版畫的文獻、研究、推廣和收藏的社會體系。這一體系不僅需要官方和商業機構的參與,更需要基金會、教育機構等非營利機構和學術體系的系統性主持。值得一提的是,近年在美術院校逐漸系統化的思維轉換、插圖史和出版印刷史等課程設置,以及版畫藝委會、公立圖書館、美術館創辦的一系列理論、展覽和手工體驗的平臺,都在這一方面做出了可貴的努力。時代的發展有其耐人尋味的一面,在藝術觀念和復制技術層出不窮的今天,要喚回我們對版畫最質樸的熱愛,或許只是尊重和順應版畫自身擁有的“性情”便已經足夠了。

代大權 《建設者們——新興木刻精神不死》 木版單色 2006年作 121.8cm×183.2cm 中國美術館藏

本文原載于《美術觀察》2013年第8期,作者:李嘯非,

本次責任編輯:中國書畫網編輯部,文中部分圖片為編者后添