盧沉:現代化不只是題材更新

來源:中國文化報·美術文化周刊 作者:盧沉

中國畫的傳統浩如煙海。歷代藝術大師為我們留下了許多寶貴的藝術精品。這是我們民族的驕傲。但是我們得警惕,不要看花了眼,滿足于傳統筆墨的品位贊賞,滿足于沿用現成的表現技法,而忘記了藝術最可貴的品質是獨創,是不斷地進行新形式的探索。

有一位同志在一次座談會上提出“中國畫要現代化”,且不管這句話是針對什么,從這句話的一般涵義來講,我是完全贊同的,并且愿意在中國畫現代化的進軍中當一名小卒,當一個吹鼓手。

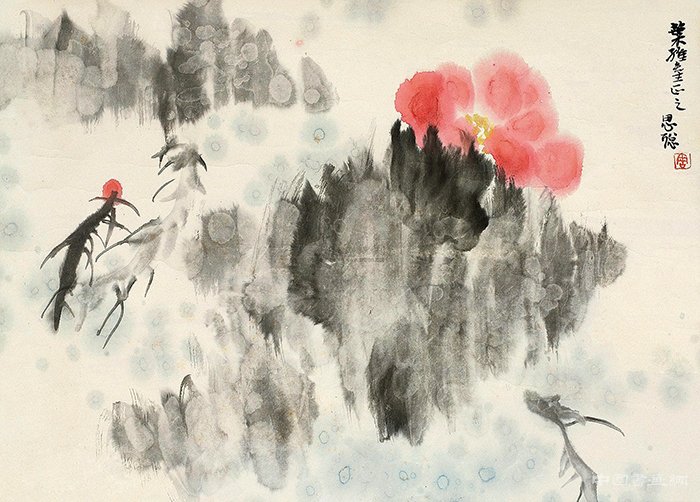

我認為,中國畫現代化,就是要求中國畫有一個大的變革,使之具有現代化,以符合時代的要求。有人反對中國畫仍畫梅、蘭、竹、菊,說是老一套,不符合時代要求,這是在內容和取材上來劃線。我不反對題材的更新,但是一幅畫有沒有現代感,并不取決于表現對象的更換,而在藝術作品本身是否具有現代人的思想感情、審美要求。即使是畫古典人物,也可以具有現代的情趣,無論是立意、筆墨、造型、構圖、藝術處理,都可以看出是出自現代人之手;相反,即使內容是新的,表現形式老一套,并不等于是現代化。至于認準只有把梅花畫得紅彤彤的、密密麻麻的才有時代氣息,這就和要求畫勞動人民只能畫笑容一樣簡單可笑。

中國畫要現代化,就得借鑒。我認為只向傳統學習還不夠,必須同時向世界各民族的優秀藝術學習,包括研究和吸取西方現代藝術的成就。歷來因統治者的盲目自大,中國人吃夠了閉關自守的苦頭。新中國成立三十年來,所謂的洋為中用,只片面學了蘇聯一家。對其他國家的藝術,特別是西方各國的現代藝術,很少介紹。尊一家而貶百家的結果,使我們的藝術眼光非常狹窄,降低了藝術欣賞標準,束縛了我們的藝術創造才能,現在,是把眼界放開的時候了。

當然,主張中國畫現代化,決不是要求我們去步西方現代派的后塵,而是要求扎根于民族的獨創。中國畫如果不扎根于民族之中,沒有民族的風格,就不能滿足人民的需要。堅持民族的特點與創新并不矛盾,我們的優秀傳統從來就是推崇獨創精神的,至今被人稱頌的許多大畫家,無不是因為有卓越的藝術創造。那些因循守舊的名家,也可能顯赫一時,終究不為后人所取。從中華民族的歷史上看,每個時代都有本時代值得自豪的藝術創造,史前的彩陶,商周的青銅器,漢魏六朝的石刻,唐宋的人物、花鳥,敦煌、永樂宮的壁畫,明清的版畫以及宋元以來的水墨寫意畫,一提起這些家珍,就令人神往,這就是我們進一步創造、發展的典范和出發點。

我們深感修養的不足,因此而局限了我們的思路。為了創造無愧于我們時代的新中國畫,我們必須著眼于未來,把視野擴大,努力汲取一切有益的養料。

中國畫傳統不只有筆墨

可惜過去我們古為今用也沒有搞得很好,對傳統的學習有偏向。比如,搞中國畫的,眼里只有水墨寫意畫,對大量的民間藝術、裝飾藝術不重視,缺乏研究。而正是在這一部分的遺產中有許多值得我們在創新時借鑒的精粹之物。又比如,在學習傳統時,往往偏重于筆墨技法的繼承,而忽視了形成不同藝術風格的其他造型手段的研究。

為了更好地發展中國畫,有利于大膽創新,必須對中國畫的筆墨問題有個正確的認識,應把筆墨放在一個適當的位置。講究筆墨,以書法入畫,這是中國畫的優良傳統,也是歷來品評中國畫的重要標準,我們不應忽視。但是,我們不能把中國畫的傳統只歸結為筆墨的發展,更不能以筆墨要求來代替藝術作品的創造。否則,要論筆墨功夫,四王還是很不錯的,為什么要不得呢?

筆墨是藝術表現的手段之一,藝術表現的其他手段,如造型、構圖、色調,以致整個畫面的藝術處理,必須同樣重視。

就筆墨本身來說,也有個時代風尚的問題,前人早就指出“筆墨當隨時代”。既然我們主張中國畫現代化,就必須使筆墨也有現代感,符合時代的要求。中國畫現代化,是整個藝術風格的再創造。必須包括筆墨在內,在藝術手段的各個方面都來一個突破,至于怎樣才能使中國畫有現代感,符合時代的要求,這就是今后實踐中要解決的問題。

最近,探討形式美感的文章多起來了,介紹現代繪畫的展覽多起來了,以壁畫、油畫為先導,致力于藝術形式探索的隊伍越來越大,這是值得慶賀的可喜現象,中國畫也應該跟上勇于探索的時代潮流。