中國書畫網(wǎng) > 藝術(shù)理論 > 藝術(shù)理論-首頁 > 陳傳席:西畫以“目視”中國畫以“神遇”

陳傳席:西畫以“目視”中國畫以“神遇”

來源:中國書畫網(wǎng) 作者:編輯:中國書畫網(wǎng)

傳統(tǒng)的中西繪畫區(qū)別很多,但最根本的區(qū)別是西畫以“目視”,中國畫以“神遇”。西方學(xué)者說,西方畫是科學(xué)的,中國畫是哲學(xué)的,這是很有道理的。

“目視”即用眼睛去看。“神遇”是用心神去領(lǐng)會(huì)、思考。當(dāng)然,西方畫用“目視”,不是完全沒有“神遇”,只是基本上靠“目視”;中國畫也必須先“目視”,但主要是神遇。

黃賓虹《深山孤寺》166.6×40cm 1946年作 中國美術(shù)館藏

先從美的認(rèn)識(shí)來看。

西方人認(rèn)為玫瑰花最美,花紅而大,葉綠而肥。所以,送情人的花最多是玫瑰花。因?yàn)槟恳曋苊馈?br />

中國文人認(rèn)為石頭最美,梅、蘭、竹、菊最美,人稱“四君子”。宋朝的文人米芾見到石頭就下拜,石頭怎么美呢?因?yàn)槭^獨(dú)立自由,不倚不靠,冷熱不改其容。這就是寓意做人,不要依靠什么官員,不要拉什么關(guān)系。你身居高位,炙手可熱,你門庭冷落,我都無動(dòng)于衷,所謂寵辱不驚。

《周易》反復(fù)說“介于石”,即耿介正直如石之狀。石頭的這種高尚品德正是人所需要的高尚品德。所以中國人愛石頭,古人常說“士無石則不雅”。中國文人畫家差不多都愛畫石頭。

吳昌碩《蘭花月影》132.3×65cm 1899年 中國美術(shù)館藏

梅花雖小,又無綠葉扶持,遠(yuǎn)不如玫瑰美,但梅花冬天開放,有冒風(fēng)雪抗嚴(yán)寒的精神。蘭,樸實(shí)無華,但香氣溢遠(yuǎn),即使無人觀賞,身處深山偏僻之境,也散發(fā)自身的香氣;竹,鋼骨虛心(中國人的虛心和謙虛同意),“未出土?xí)r先有節(jié),至凌云處仍虛心”。竹有節(jié),這個(gè)節(jié)和人要有氣節(jié)的“節(jié)”同義。一般的花在春天開放,秋天就衰敗了,但菊花偏在秋天開放,眾花皆不開了,它開放了。這就不同流俗,具有反潮流的精神。所以。這四種植物被人稱為“四君子”。

石頭、梅、蘭、竹、菊,不是靠目視之美,而是靠人的心領(lǐng)神會(huì),靠哲學(xué)分析,具有君子人格力量,才感受到它們美。

所以美與不美,西方人以“目視”,中國人以“神遇”。中國人稱“目視”的“目”是“陋目”。因?yàn)槟恐荒芸吹?strong>物像的表象,至于物像的內(nèi)涵,物像所聯(lián)系的哲學(xué)含義及人格修養(yǎng),目視實(shí)無能為力的,只有靠心神去“遇”,即神遇。

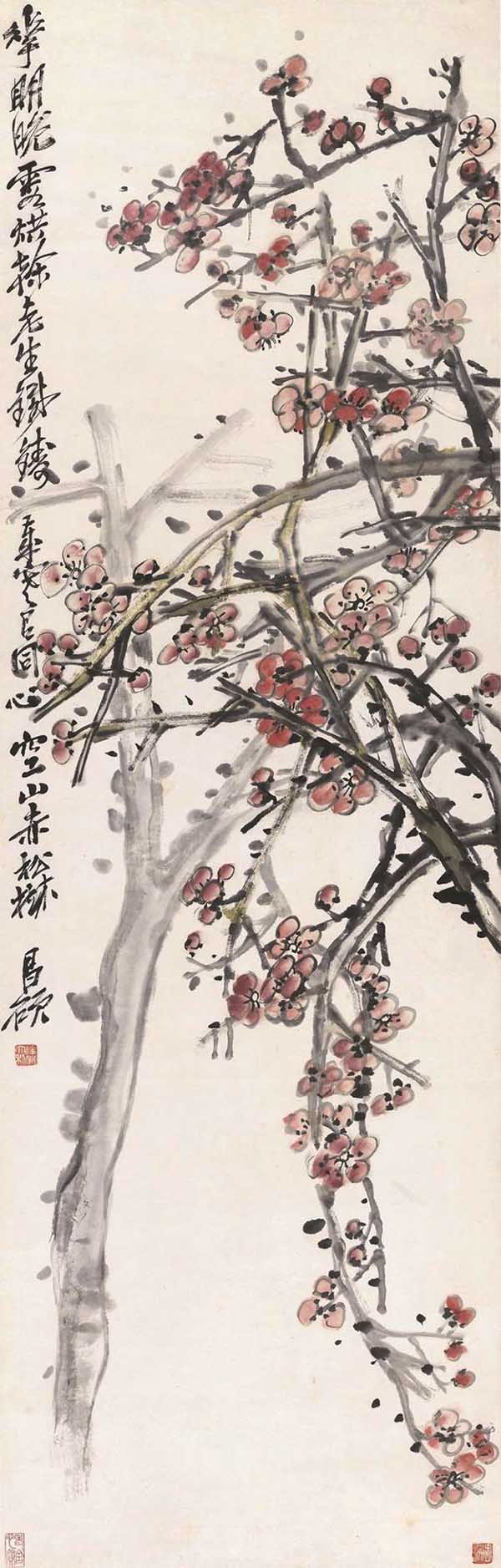

吳昌碩《紅梅》137×43.5cm 中國美術(shù)館藏

再從繪畫的因素來看。

西方畫因以“目視”,所以,要色彩美,色彩要豐富,本色(固有色)、光色、環(huán)境色等等,皆要符合科學(xué),而且必須在豐富中見統(tǒng)一。

中國畫因受道家思想的影響,反對(duì)色彩太多,如前所述,道家認(rèn)為“五色亂目”(《莊子》語),“五色令人目盲”(《老子》語),“樸素而天下莫能與之爭美”(《莊子》語),“玄之又玄,眾妙之門”(《老子》語)。玄是黑,是母,所以中國畫以水墨為主。墨色黑,又是母色。墨分五色,只有玄、母才可分為五色。中國畫用墨,要在統(tǒng)一中見豐富,雖然是一筆墨色,但卻變化多端,內(nèi)涵豐富。這變化,目所能視的是干、濕、濃、淡的變化,但內(nèi)在的變化只有學(xué)養(yǎng)很深的人才能感受到,外行和學(xué)養(yǎng)不深的人是無法感受到的。

而西洋畫的色彩,凡人皆可目視而見。所以,西方畫講究形式美、色彩美,視覺沖擊力,形式、色彩、視覺都是“目視”之而得。即使是文藝復(fù)興時(shí)期,那些大師們的油畫,細(xì)膩而真切,也是為了悅目。如前所述,西方畫家反復(fù)強(qiáng)調(diào)“繪畫的目的是悅目”。“畫只為眼睛看”,因而必須講究形式美。

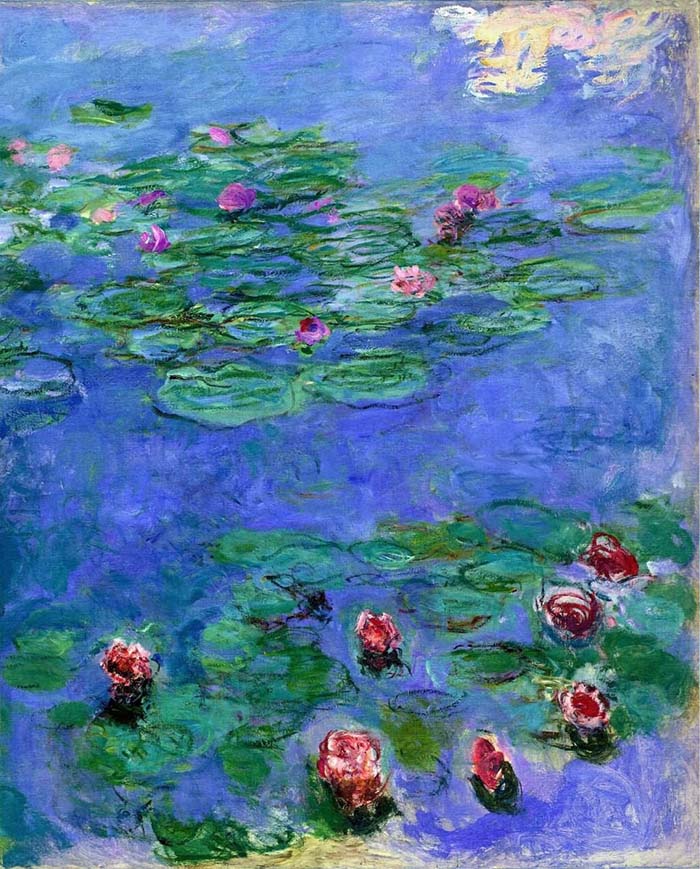

《紅色睡蓮》

中國畫講究“切實(shí)之美”,反對(duì)表面上的“好看”。許次紓《茶疏》說“不務(wù)嫵媚,而樸雅堅(jiān)致”,即不求形式上的好看,而要樸實(shí)高雅堅(jiān)致。清朝沈宗騫在他的《芥舟學(xué)畫編》中說:凡事物之能垂久遠(yuǎn)者,必不徒尚華美之觀,而要有切實(shí)之體。

“華美之觀”即形式美,是不必過求的,“切實(shí)之體”是內(nèi)在美。

中國人傳統(tǒng)的觀念,如《禮記·樂記》中云:“和順積中,而英華發(fā)外。”屈原《離騷》中也說“紛吾既有此內(nèi)美兮,又重之以修能(態(tài))”,即首先要有“內(nèi)美”。內(nèi)里充實(shí),表現(xiàn)于外的“英華”才是真正的美。蘇軾《和董傳留別》詩中有云“腹有詩書氣自華”,讀了很多詩書的人,表現(xiàn)出來的氣度美才是真正的美。而且外表裝飾得十分華麗的人,反而會(huì)影響他內(nèi)在氣質(zhì)而表現(xiàn)出來的美。實(shí)際上,真正有學(xué)問,有知識(shí)的人,外表也不會(huì)過分裝飾的,畫亦然。

再從西方人注重的“視覺沖擊力”來看。

所謂“視覺沖擊力”,就是畫面上的筆觸出奇,形象險(xiǎn)怪突出、燦爛崢嶸,給人十分特殊的印象和力量。

梵高《有絲柏的道路》1890年 荷蘭奧杜羅庫拉穆勒美術(shù)館藏

而中國畫家認(rèn)為這是不成熟的表現(xiàn)。猶如一個(gè)不成熟的青年,橫沖直撞,而成熟的長者卻沉靜而安詳。在距今1800年前的劉劭寫的《人物志》,評(píng)論人才,“主德者,聰明平淡,總達(dá)眾材”(最高的人物,所具有的材德是聰明平淡),又說:“凡人之質(zhì)量,中和最貴矣。中和之質(zhì)必平淡無味,故能調(diào)成五材,變化應(yīng)節(jié)(勇、智、仁、信、忠五種才德,都能在他的調(diào)和中而順應(yīng)社會(huì)和發(fā)展的規(guī)律),是故觀人察質(zhì),必先察其平淡,而后求其聰明。”古人把“平淡”排在“聰明”之前。中國人評(píng)畫和評(píng)人是一致的。

“質(zhì)任自然,是之謂淡”。自然、天然、天真都是淡的主要標(biāo)志。自然界也有奇穴險(xiǎn)怪的東西,但是很少見的;最常見、最天然的才叫“平淡”。距今1000年左右宋朝大文豪蘇軾說:氣象崢嶸,五色絢爛,漸老漸熟,乃造平淡。(《歷代詩話·東坡詩話》)“氣象崢嶸、五色絢爛”都具有視覺沖擊力,但還不成熟,要再努力,達(dá)到平淡,才是高手。

2000多年前的《莊子》一書說:淡然無極,而眾美從之。(《刻意》)可見“淡”、“平淡”乃是中國畫美的最高標(biāo)準(zhǔn)。

但是,表現(xiàn)出來的是平淡,而內(nèi)在的筆墨必須豐富。

朱耷《河上花圖卷》 紙本水墨 縱47厘米 橫1292.5厘米 1697年 天津市藝術(shù)博物館藏(局部)

清末民初的《畫學(xué)講義》中說:“由神奇而入平淡,全在筆墨靜逸,氣味幽雅,脫盡雄勁之習(xí)。……亦須平時(shí)多讀詩書……”至于完美內(nèi)在的功力、內(nèi)涵之豐富,必須有學(xué)問、有修養(yǎng)、有研究的人才能看得出來。

運(yùn)動(dòng)員、比武的武士,揮動(dòng)大拳、揮動(dòng)武器、騰挪跳躍、劈擊沖刺,很生動(dòng),很有視覺沖擊力,而貴族君主坐在臺(tái)上觀看是文雅而寧靜的,也就顯得更高貴,是內(nèi)在的實(shí)際上的高貴。

清朝的學(xué)者笪重光寫的《畫筌》說:丹青競勝,反失山水之真容;筆墨貪奇,多造林丘之惡境;怪僻之形易作,作之一覽無余;尋常之景難工,工者頻觀不厭。也是反對(duì)“競勝”,反對(duì)“筆墨貪奇”,主張“尋常”“平淡”。當(dāng)然,如前所述,平淡是形式上的,而內(nèi)蘊(yùn)卻必須豐富,內(nèi)藏?zé)o窮的學(xué)問。

中國畫重線條,西畫重塊面(西畫后來也有重線條的,都是學(xué)中國的)。中國畫的線條必須借鑒書法,書法的用筆有無窮的學(xué)問。怎樣下筆,怎樣運(yùn)筆,怎樣收筆,一波三折。如何提、按、轉(zhuǎn)、頓、挫等等,如何將自己的感情融匯進(jìn)去。而且,畫家還必須有很高的文化修養(yǎng),很深的中國古典學(xué)問知識(shí),畫的格調(diào)才能高。如果文化修養(yǎng)差,你再懂用筆用墨的技巧也畫不好。所以,中國畫看上去很容易,但畫得好也最難。不要說外國人,就是中國人,如果沒有很高的文化修養(yǎng)和專門的研究,那也是無法理解,也無法心領(lǐng)神會(huì)的。西方油畫筆是無法變化的硬刷子,它無法具有中國毛筆這樣的“豐富”。

朱耷《河上花圖卷》 紙本水墨 縱47厘米 橫1292.5厘米 1697年 天津市藝術(shù)博物館藏(局部)

再說中國畫和西方畫透視的區(qū)別。

西方畫研究焦點(diǎn)透視,即限定在一個(gè)視點(diǎn)、視向和一個(gè)視域的一種透視。故傳統(tǒng)西方畫沒有長卷(橫)和長軸(豎),這是符合目視的。而中國畫因?yàn)槭?ldquo;神遇”,并無焦點(diǎn)透視,因而一幅畫可以很長很長。如前所述的宋代的《千里江山圖》長卷,縱556厘米,而橫1192厘米,橫是縱大約20多倍。還有宋代的《清明上河圖》長卷,縱24.8厘米,而橫528.7厘米,橫也是縱的20多倍。這在西方畫中是沒有的。

宋代 王希孟《千里江山圖》卷 絹本設(shè)色 縱51.5厘米 橫1191.5厘米 北京故宮博物院藏

人的眼睛不可能一下子看多么長的景,故中國畫不講究焦點(diǎn)透視,有人稱為散點(diǎn)透視,即有很多視點(diǎn)的透視,其實(shí)是無透視。因?yàn)橹袊嫴皇强磕恳暎可裼觥I裼隹梢宰杂神Y騁。大自然中的山水、或想象中的山水,連綿不斷,都可以靠神遇而畫入畫中。中國畫不滿足于感官(目)去觀察及記錄大自然,而是用神思、理性去理解世界,用筆記錄自己理解的世界。西方畫家到了20世紀(jì)的畢加索、達(dá)利、康定斯基等,才知道可以把“象征”“夢幻”和“潛意識(shí)”等想象的東西畫入其中,已落后于中國1000年了。

從西歐到東歐,到美洲,全世界凡是真正的大藝術(shù)家、大理論家,都如此推崇中國畫。而那些詆毀中國畫的中國人不知還有什么話可說。他們除了把幾位畫商的話作為救命符和圣旨之外,還能舉出一個(gè)有說服力的例子嗎?

左:1956年 畢加索贈(zèng)張大千《牧神像》;右:張大千回贈(zèng)畢加索墨竹

還有西方繪畫講究色彩美,認(rèn)為繪畫就是滿足感官美,好看就行了。中國傳統(tǒng)繪畫一直講究內(nèi)在美,反對(duì)過多的色彩。《老子》說:“五色令人目盲。”《莊子》反復(fù)說:“五色亂目。”感官美是一種膚淺的美。

西方現(xiàn)代派、后現(xiàn)代派也開始反對(duì)感官美,但又認(rèn)為“藝術(shù)與美無關(guān)”。美國現(xiàn)代派畫家巴尼特·紐曼(Barnett Newman)甚至說:“藝術(shù)家看美學(xué)就等于鳥看鳥類學(xué)一樣莫名其妙。” 被稱為后現(xiàn)代之父的杜尚也認(rèn)為藝術(shù)不必要感性美,而要有哲學(xué)深義。他的名作《少女到新娘》等,只用一些直直無變化的線條構(gòu)成,雖然有一定的哲學(xué)內(nèi)涵(但如果他不解釋,別人也看不懂),但無美感:把美丟掉了,太不應(yīng)該。

《少女到新娘》油彩 畫布 59.4cm×54cm 1912年

西方現(xiàn)代派、后現(xiàn)代派認(rèn)為繪畫中要表現(xiàn)哲學(xué),這是中國畫一貫的主張,他們?nèi)匀皇遣街袊嫼髩m。但中國畫中有深厚的哲學(xué)內(nèi)涵,不僅在意境,也在筆墨和形式,同時(shí)也有美感。這些,西方繪畫仍然做不到。

中國的毛筆毫軟,下筆有豐富的變化,西方的硬筆也無法做到,更重要的是他們沒有這個(gè)傳統(tǒng)。

再從藝術(shù)實(shí)踐來看,中國畫用線表現(xiàn)已有2000多年的歷史了。西方繪畫近代才知道用線,而且才知道用線作畫是最好的方法,他們的藝術(shù)歸到中國畫所開辟的正道上來,但已晚于中國畫2000多年了。

藝術(shù)的實(shí)際地位是由它的實(shí)際價(jià)值來決定的。我們聽話也只能聽大藝術(shù)家和大理論家等內(nèi)行的話。外行、無知者的話再多,也都毫無價(jià)值。何況那些認(rèn)為中國畫落后的人并沒有拿出任何證據(jù),更沒有講出任何道理。如前所述,他們唯一的標(biāo)準(zhǔn)就是:中國畫在國際市場上賣價(jià)不高。而這個(gè)價(jià)格卻正是無知的商人們所定。我們只需反問一句;難道藝術(shù)的價(jià)值是靠金錢來衡量的嗎?商人的眼光能超過大藝術(shù)家、大評(píng)論家的眼光嗎?

本文節(jié)選自陳傳席《鶴與鷹——中西文化的大碰撞》