李虹霖:劉勃舒在中國畫變革中的歷史貢獻

來源:中國書畫網 作者:編輯:中國書畫網編輯部

“守正創新”指堅守正道,在堅持歷史客觀規律的基礎上,創立或創造新的東西。文藝領域的“守正創新”主要是指在堅守本民族文化審美特質和歷史發展客觀規律的基礎上,創造出不同于前人的新內容、新形式、新技巧、新風格。創新是一種改革,也是一種突破,它可以為人們打開新的思想藝術空間,可以讓人們獲得新的表述方式,可以讓人們在一個新的坐標系上重新認識和思考世界、藝術與自我。創新是極為艱難的,故而“創新”是極為可貴的。每個時代都需要能堅守正道、推陳出新、引領風氣之先的藝術家。站在新時代的起點,我們回望20世紀與21世紀之交,可以發現,劉勃舒與多位先生前輩一起在推動中國畫時代變革,推動中國畫從古典形態向現代形態轉型,促進中國畫走向世界的過程中起了十分重要的作用,引領著中國畫家們在繼往開來的道路上不斷前行。

清末以來,以吳昌碩、齊白石、潘天壽、李苦禪等為代表的文人大寫意花鳥畫;以王夢白、王雪濤等為代表的兼工帶寫的花鳥畫;以于非闇、陳之佛、劉奎齡等為代表的工筆重彩花鳥畫,以徐悲鴻、林風眠、高劍父、高奇峰等為代表的融合中西繪畫為主要特征的花鳥畫,它們在各自的藝術領域里有了突破性的成就。然而,當歷史的車輪來到二十與二十一世紀之交,在改革開放的春風帶來的包括科技、經濟、文化的現代化發展潮流中,新生活以前所未有的速度改變著人們的思維方式,以及審美主體的習慣與感覺方位,與也給予中國畫以前所未見的發展機遇。對花鳥畫藝術及其創作而言,除了用包含古典文學、古典哲學、古典美學所賦予的豐富而深層的內蘊去理解、欣賞、評判和之外,還應該與文化藝術的現代化發展的需求相適應。新時期的大潮需要新的美學架構,需要新的內容與形式,需要能夠立時代之潮頭、發時代之先聲的藝術創作。

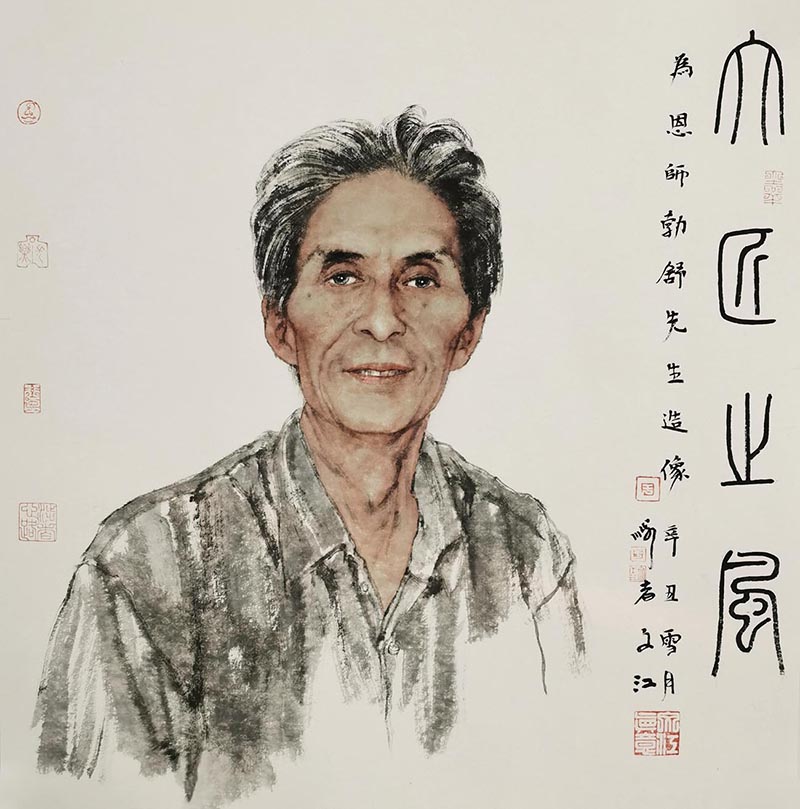

劉文江《劉勃舒先生像》 2021年

劉勃舒,江西永新人,是當代著名藝術家。歷任中央美術學院副院長,中國畫研究院(現中國國家畫院)院長,中國美協副主席,全國美展中國畫組主任評審委員,第八、九屆全國政協委員,現任中國美協顧問、中國國家畫院名譽院長。

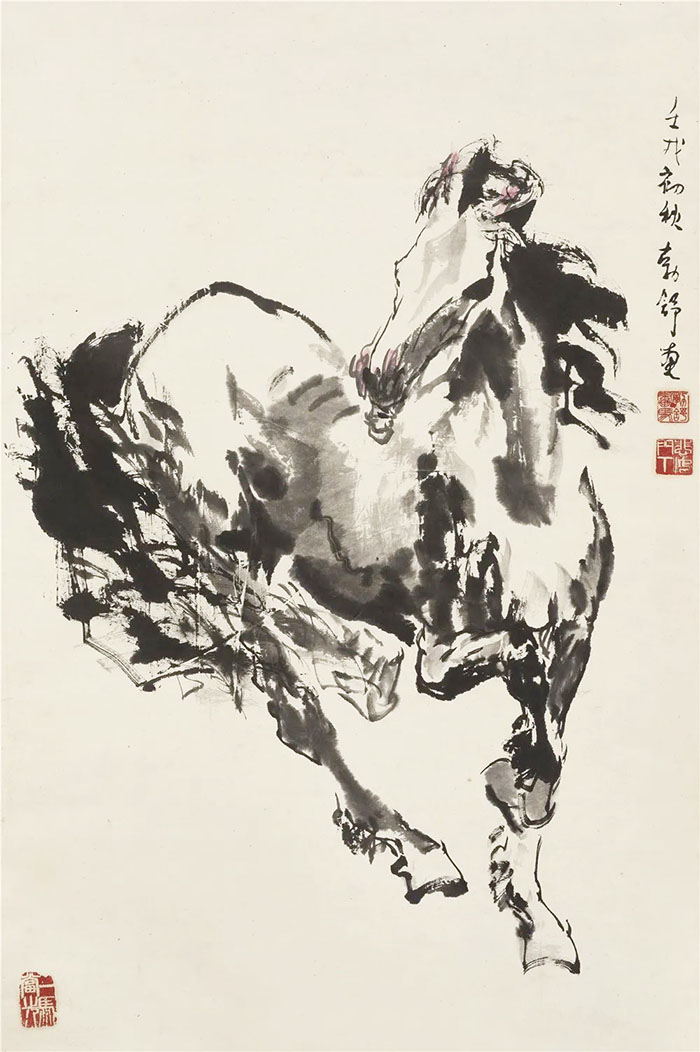

劉勃舒師出徐悲鴻先生門下,在素描、寫生,以及人物、鞍馬、花鳥等方面皆有深厚造詣,尤以畫馬著名。其早年創作實踐多重大歷史題材、生產建設的作品。如《套馬》(1955年)、《大青山上的騎兵》(1959后)、《公社的馬》(1963年)、《親密戰友》(1977年)等。改革開放以來,尤其是二十與二十一世紀之交,劉勃舒創作了大量表現馬題材的作品,如《春風梳柳展翅抒懷》、《自在》等,強調寫意、即興、動態。他筆下的駿馬極富個人特色,多以草書筆法入畫,線條秀勁率性,墨韻生動豐富,意境自由奔放,洋溢著一股“天地悠悠任爾行”的無拘無束,寫意十足,廣開新貌,有“勃舒馬”之譽。

劉勃舒《套馬》 98cm×228cm 1955年 國家博物館收藏

劉勃舒曾坦言:“畫馬是藝術,更是文化。在中國藝術史上,眾多充滿智慧的藝術家,留下了不可勝數的以馬為題材的佳作。研究畫馬,其實也是研究中國幾千年的文化,是研究傳統。馬是勇猛的化身,代表著勇往直前的奮進精神。所以,我們在畫馬的同時,必須樹立民族自信心,重塑新的審美理想,要有追求真善美的崇高信念,以民族興旺、國家強大為已任,時刻不能忘記作為藝術家的社會職責和歷史使命,注重思想境界和藝術修養的提高,激活自身的藝術創造力,與時俱進,緊貼時代,大膽揮灑,創作出體現時代精神和為人民喜聞樂見的藝術力作。”由此可見,以馬為題材進行創作,是劉勃舒在特定歷史時期,在重新思考傳統與現代、東方與西方、以及中國畫如何在現代化的時代語境中生存發展諸問題之后的主動的選擇。

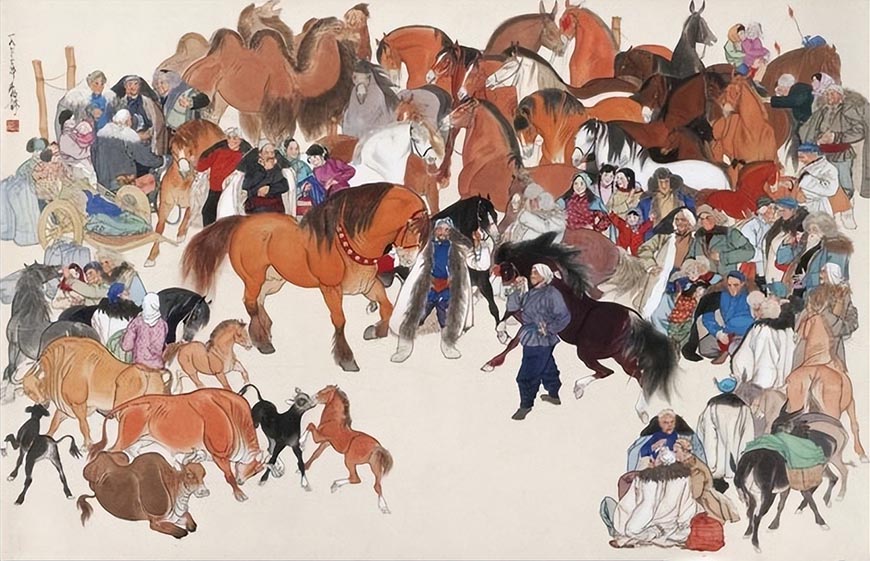

劉勃舒《人歡畜旺年豐》年畫 1963年 93×143cm 中國美術館藏

中國藝術史,以馬為題材的藝術創作源遠流長,鞍馬畫家亦多如繁星,唐代的曹霸、韓干、韋偃,宋代的李公麟,元代的趙氏父子、龔開,清郎世寧、王致誠等等。大體而言,早期畫馬多強調雄壯之體格,健勁之筋肉,以展現雄健陽剛之前。宋元時期,追求雅淡清逸之趣,畫馬多喜文雅清逸之態。明清以來,西洋畫師來華,以西洋透視和明暗法結合中國筆墨顏料和紙絹作畫,創作出追求細膩逼真的質感和體量感的新風貌。民國以來,徐悲鴻先生以西方寫實手法和中國傳統寫意手法的巧妙結合,開辟了大寫意沒骨筆法畫馬的新路徑,在中國近代美術史上產生了巨大而深遠的影響。

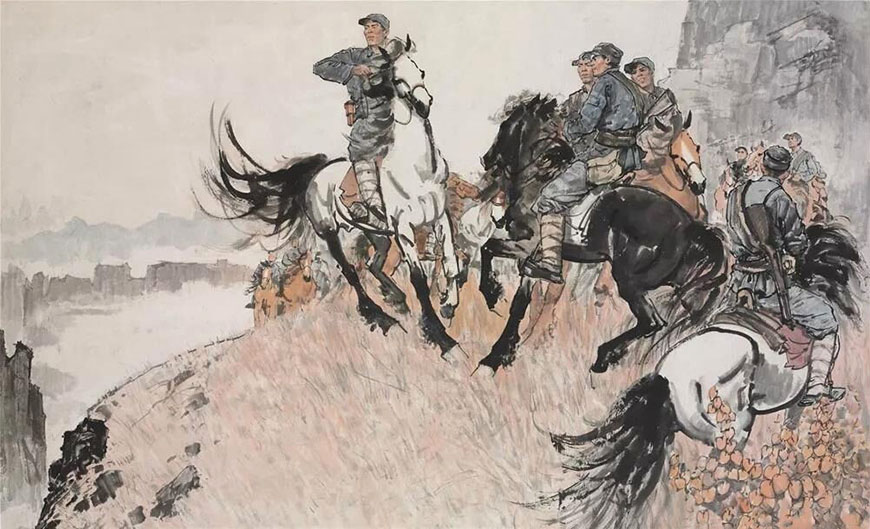

劉勃舒《大青山的騎兵》1959年 中國國家博物館藏

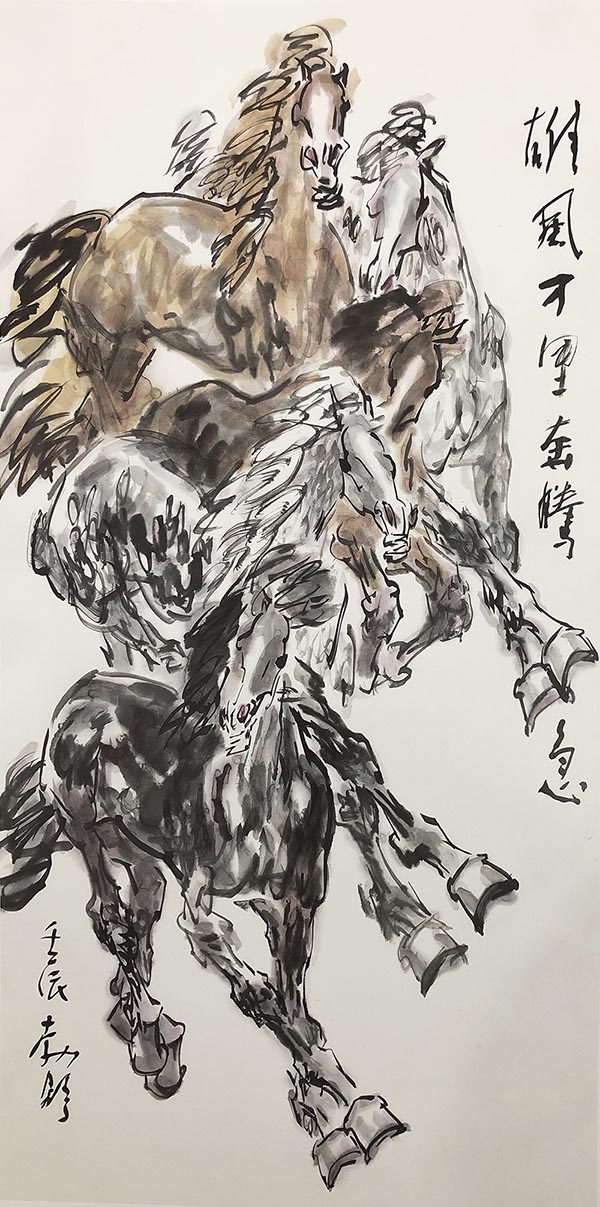

作為徐悲鴻的學生,劉勃舒并未盲目模仿徐先生的畫風,而是大膽地在筆墨技法、構圖造型和藝術境界等方面進行了變革與突破。其筆下,意象的造型,夸張松活、變化靈動;不拘泥于條框、看似無序實則有序的馬的骨胳結構,獨到的、以草書筆法為根基的,富有節奏、韻律、情感與張力的筆墨語言,應合了馬的動態,筆墨與造型完美結合。構圖則取勢新穎,尤其是豎幅作品,自下而上層層疊加累積的布局安排,突出了整體連貫之勢,讓人耳目一新。整幅畫面呈現出自信自強、勇往直前、積極向上的時代精神面貌。

劉勃舒《奮蹄》 紙本水墨 210cm×90cm 1982年

以草書筆法畫馬,是劉勃舒在經過深思熟慮及多方實踐后的選擇。改革開放以來,中國畫在從傳統向現代轉型的過程中遇到了一些瓶頸,出現了“跨界”吸收其他畫種為多,在傳統基礎上出新較少;工細描畫為多,寫意提煉少;為樹立個人圖式而刻意強化視覺沖擊較多,注重內蘊內美不足;在客體造型下功夫較多,發揮主體“遷想妙得”較少等的現象。加之“85’新潮”之后,對中國畫的各種聲討不絕于耳,中國畫“窮途末路”、“筆墨等于零”等論爭也在一定程度上混亂評價標準,動搖了當時不少青年藝術家的意志。

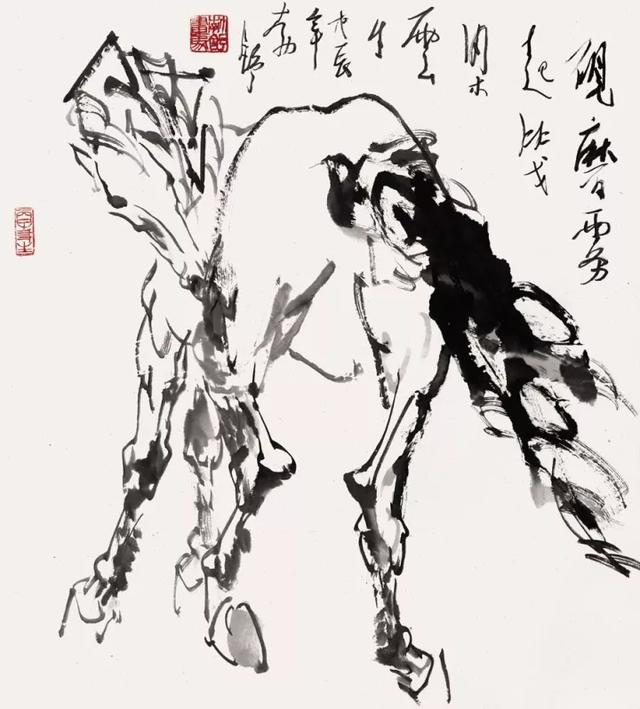

劉勃舒《良駒》 66x60cm 1988年

面對這些困境,劉勃舒一方面堅持傳承民族文化藝術的獨特風格,求根求源,尋古探真;另一方面,不斷地探索中國畫現代化轉型之路。中國畫以線造型為主,自古多用線勾勒馬的關節以表現出馬的形態與運動,在畫法上以工筆為主。劉勃舒在前人的基礎上,發展出以大寫意的草書線條突出馬的關節、肌肉的節律運動,借助于馬的骨關節與肌肉的力量感來表現運動,并通過激揚的線條來營造出駿馬躍動、奔騰、嘶鳴時的氣勢與積極向上的氛圍。中國畫講求“妙在似與不似之間”,表面上是造型,實際上貫穿了意境、筆墨(設色)和圖式。劉勃舒的鞍馬題材繪畫顯示了傳統底蘊與功力,又打破了傳統意義上的描法、皴法、墨法和構圖;即頗具現代形式感,又依然具有濃郁的中國味,新鮮雋永又洋溢著民族特性的風神——這是寓于作品中的與民族心里結構相符合的一種民族精神、民族品格。

劉勃舒《暖風》 68x68cm 1992年

劉勃舒筆下的馬顯示了自由奔放、積極進取、勇于拼搏創新的現代精神。劉勃舒在畫馬上的變革,不單單是造型、筆墨的變革,也代表了時代發展的趨勢,反映了時代審美需求的變遷,也可以說引領了時代的潮流。劉勃舒繼承和發揚了寫意的傳統,以寫意觀念、寫意筆墨消化西畫的寫實技巧,他的創作呈現出了具有中國特色的“現代感”與“現代性”。在某種程度上,甚至可以說,劉勃舒筆下的駿馬已成為中國特色的現當代藝術的標志性符號。劉勃舒的創作也顯示了中國畫家在世界文化背景上開拓思維并尋求中國畫現代形態方面的努力。堅守傳統,但不是固執于表面的形式,繼承中國文化藝術中的本質精神,將傳統的筆墨語言、結構張力、意象意境融入現代生活與現代形式美感,方能最終達到新的內容與形式的完善結合,現代的形式與中國藝術傳統風神的和諧統一。

劉勃舒《春風梳柳展翅抒懷》紙本設色 95cm×350cm 2011年

改革開放后,劉勃舒被推上領導崗位,先后擔任中央美術學院副院長、中國畫研究院(中國國家畫院的前身)院長、中國美術家協會副主席、全國美展中國畫組主僑評審委員等職,不僅要重視自身建設,同時還要著眼全局。這時,恰逢世紀之交,在中西文化的不斷碰撞過程中,中國美術面臨從古典形態向現代形態轉型的關鍵時期,思潮洶涌,出現了“85’新潮”、中國畫“窮途末路”、“筆墨等于零”等現象、問題和論爭。作為20世紀第三次大論爭,其中的一系列問題關涉中國畫發展的前途,也關涉到中國研究院能不能走下去,如何走下去。

劉勃舒從全局出發,做了大量工作。

劉勃舒《飲馬》92x180cm 2012年 中國國家畫院藏 局部

一方面,他組織了多次中國畫研討會,邀請全國各地的畫家、理論家就中國畫的重要性及相關議題反復展覽深入討論,中國畫壇的探索氣氛空前活躍起來。

另一方面,他強調要從文化和歷史的高度上去考察、認識和研究中國畫的傳承和發展。“文化的傳統在于繼承,文化的生命在于創新。”作為世界性的藝術,中國畫應首先具有自己民族的特色,體現自己民族的性格特征,這樣才有可能立足于世界藝術之林。作為中國畫家,應該好好地研究中國,了解中國,中國廣袤的大地是中國畫生長的最佳土壤。也應該在繼承傳統上,結合時代審美的變化,有個人的新創造。同時,也要清醒的認識到,西方藝術的現代創新之路值得我們研究,其中某些觀念和技巧可以適當借鑒,中國畫家應以平和、鎮定的心態對待之,關注、吸收、利用新信息媒介豐富藝術創造手段的一些新成果,為我所用。但西方藝術中反傳統的激進思想和一些違背藝術規律的實踐,不應該成為我們學習的范本,中國畫的現代轉型應該立足于中國傳統文化,以傳統文化核心價值為根基,從現實社會人們審美需求出發,參照國際視野,探求自己的前行之路。

劉勃舒《雄風萬里奔騰急》 173x70cm 2012年

同時,劉勃舒毅然承擔起“承上啟下”的工作。他關心中國畫的繼承和發展,把一些著名老畫家請進畫院,管吃管住,為他們創造一個良好的創作、休息的環境;并且經常與他們進行研討,注意理論的導向。他愛才若渴,不分學歷高低,職位貴賤,只要發現人才,必推薦之、培養之;他還創辦國畫進修班,為青年提供深造機會。劉勃舒強調,中國畫發展很重要的一點在于對人才的發現和培養。他經常邀請青年畫聊天談藝。每次觀看畫展或翻看畫冊時,他總會把有水平、有才氣的作者記錄下來,倍加關注,全力幫助、推薦、提掖。劉勃舒也時常教導青年藝術家,與老一輩畫家們為住所衣食奔波勞碌相比,目前的社會環境是最適合于藝術家創作并應該多出精品的時期。之所以沒有取得應有的成就,很大程度上,受到社會浮躁心態的干擾。所以,他號召藝術家們要以健康的心態投入到創作中,要學習運用辯證的思維從時代生活中尋找靈感,抓住時代最強音,創作出適應時代發展要求、增強人民精神力量、增強民族自信心的中國畫精品。

此外,劉勃舒坦言:“有人說同行是冤家,但我卻更希望各藝術流派、各年齡層次都能涌現出好的藝術家、好的作品。一項大的事業往往不是一個人所能完成的,它需要藝術家特別是一些已經有一定成就的藝術家能購將自己的心態擺平、擺開,甚至犧牲自己,這樣才能有利于藝術的發展”。這種從全局出發的,真誠、寬厚的態度,高尚的人格著實是難能可貴的。

劉勃舒《飲馬》92x180cm 2012年 中國國家畫院藏

綜上,劉勃舒的藝術創作與時代緊密聯系,他終堅持守正創新,堅持扎根于民族傳統,堅持創造性轉化、創新性發展,他的藝術創作顯示了自由奔放,勇于拼搏創造的現代精神,體現出在變革與開新中應有的文化自信。他繼承和弘揚了中華美學精神,以寫意觀念、寫意筆墨消化西方的技巧和觀念,并且用現實主義精神和浪漫主義情懷觀照現實生活,他的創作發展了中國特色的“現代感”與“現代性”,成為中國特色現當代藝術的開拓者與奠基者。劉勃舒主持美術學院和畫院工作以來,為推動當代中國畫的創作和研究嘔心瀝血,并與多位先生前輩們在推動中國畫的變革與創新,推動中國畫的持續健康發展,弘揚中華優秀傳統文化,凝聚中國力量,促進中國畫走向世界作出了重要的貢獻。