中國(guó)書畫網(wǎng) > 藝術(shù)理論 > 藝術(shù)理論-首頁(yè) > 任軍偉:當(dāng)代中國(guó)畫詩(shī)意的失落與召喚

任軍偉:當(dāng)代中國(guó)畫詩(shī)意的失落與召喚

來(lái)源:中國(guó)書畫網(wǎng) 作者:任軍偉,編輯:中國(guó)書畫

近代以來(lái),中國(guó)畫不斷經(jīng)受著西方現(xiàn)代文明的沖擊、不斷遭遇著文化藝術(shù)領(lǐng)域某些思想激進(jìn)者的批判和質(zhì)疑,諸如“中國(guó)畫將死”、“中國(guó)畫已死”之類的言論始終纏繞著中國(guó)畫。盡管如此,脫離了傳統(tǒng)社會(huì)文化語(yǔ)境的中國(guó)畫非但沒(méi)有走上“窮途末路”,反而經(jīng)過(guò)不斷調(diào)整最終適應(yīng)了新的社會(huì)文化語(yǔ)境,并在一定程度上完成了現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。時(shí)至今日,為了滿足大眾對(duì)于文化藝術(shù)的渴求,在社會(huì)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代展覽體制的推動(dòng)下,當(dāng)代中國(guó)畫呈現(xiàn)出一種驕人的繁盛局面:創(chuàng)作、研究、展覽、出版、教學(xué)、拍賣等齊頭并進(jìn)、多點(diǎn)開花,成果豐碩。

但也不可否認(rèn),目前的中國(guó)畫創(chuàng)作并不盡如人意。尤其是我們將當(dāng)下的中國(guó)畫創(chuàng)作與畫史上的經(jīng)典作品進(jìn)行比照時(shí),會(huì)感受到一種明顯的差距——中國(guó)畫看似繁榮昌盛背景之下的部分作品卻顯得蒼白與單薄。緣何如此,當(dāng)代中國(guó)畫究竟缺什么?——詩(shī)意,是我給出的答案。筆者以為,詩(shī)意的缺失,是當(dāng)代中國(guó)畫創(chuàng)作面臨的最大癥候。何謂詩(shī)意?宗白華在《中國(guó)詩(shī)畫中所表現(xiàn)的空間意識(shí)》一文中說(shuō)道:“中國(guó)人撫愛(ài)萬(wàn)物,與萬(wàn)物同其節(jié)奏:靜而與陰同德,動(dòng)而與陽(yáng)同波(莊子語(yǔ))。我們宇宙既是一陰一陽(yáng)、一虛一實(shí)的生命節(jié)奏,所以它根本上是虛靈的時(shí)空合一體,是流蕩著的生動(dòng)氣韻。哲人、詩(shī)人、畫家,對(duì)于這世界是‘體盡無(wú)窮而游無(wú)朕’(莊子語(yǔ))。‘體盡無(wú)窮’是已經(jīng)證入生命的無(wú)窮節(jié)奏,畫面上表出一片無(wú)盡的律動(dòng),如空中的樂(lè)奏。”這里所說(shuō)的“氣韻”、“律動(dòng)”,基本上可以等同于我們所理解的詩(shī)意,而“體盡無(wú)窮”、在有限中見(jiàn)出無(wú)限,則是“詩(shī)意”之所以成為“詩(shī)意”的關(guān)鍵。

王詵《漁村小雪圖卷》絹本設(shè)色 縱44.4厘米 橫219.7厘米 北京故宮博物院藏(局部)

詩(shī)意:中國(guó)畫藝術(shù)的靈魂

詩(shī)情、畫意兼?zhèn)洌侵袊?guó)畫藝術(shù)最廣為人知與普遍認(rèn)同的基本特征。也就是說(shuō),我們欣賞一件優(yōu)秀的中國(guó)畫作品,無(wú)論是歷史上的還是當(dāng)下的,得到的不僅僅是視覺(jué)層面上關(guān)于“畫意”的美感,還有難以言說(shuō)的、回味雋永的詩(shī)意之美。可以說(shuō),有無(wú)詩(shī)意,關(guān)乎中國(guó)畫的根本品質(zhì)。

在中國(guó)藝術(shù)史視域內(nèi)論及詩(shī)畫關(guān)系,不能不提到文人畫的鼻祖——唐代詩(shī)人王維。有論者認(rèn)為,詩(shī)情、畫意兼?zhèn)洌粌H是王維詩(shī)歌的特色還是其繪畫的特色。如蘇軾在《東坡題跋·書摩詰〈藍(lán)田煙雨圖〉》中就有“味摩詰之詩(shī),詩(shī)中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩(shī)”的論斷。研究者認(rèn)為是王維將詩(shī)意引入繪畫創(chuàng)作,才在真正意義上促成了文人畫或者水墨畫的產(chǎn)生。高居翰即在其著作中寫道:“詩(shī)意畫在中國(guó)剛出現(xiàn)時(shí),更多是被辨識(shí)和體驗(yàn)出來(lái)的,而不是被有意創(chuàng)造出來(lái)的。詩(shī)與畫可以相互轉(zhuǎn)換的觀念出現(xiàn)在11世紀(jì)著名的北宋文人中間,特別是蘇軾(東坡)的圈子,并被追溯到唐代,那時(shí)的詩(shī)人由杜甫領(lǐng)銜,畫家由王維居首。”很顯然,高居翰認(rèn)為文人創(chuàng)作富有詩(shī)意之美的水墨畫是始于王維,而北宋的蘇軾則從事了“辨識(shí)”的工作。由此開始,在繪畫創(chuàng)作中不斷融入詩(shī)意、在繪畫品評(píng)中不斷體味詩(shī)情,便成了中國(guó)畫自身所帶有的根本屬性。追求詩(shī)意,無(wú)疑成為中國(guó)畫藝術(shù)的靈魂。

在此我們需要先討論這樣兩個(gè)問(wèn)題:其一,作為兩種各自獨(dú)立的藝術(shù)形式,為什么中國(guó)的詩(shī)與畫能夠結(jié)合成為一種新的藝術(shù)形式,其結(jié)合的基礎(chǔ)是什么?其二,這種結(jié)合給中國(guó)畫帶來(lái)了什么、意味著什么?

之所以提出第一個(gè)問(wèn)題,是因?yàn)槲覀冎涝?shī)與畫的結(jié)合并不是偶然的。考察西方藝術(shù)史可知,西方的繪畫與詩(shī)歌并沒(méi)有做到有機(jī)結(jié)合,更談不上一種藝術(shù)形式的介入所帶來(lái)的另一種藝術(shù)形式的再生。也就是說(shuō),中國(guó)的詩(shī)與畫跟西方的詩(shī)與畫在本質(zhì)上是由完全不同的文化“基因”組成的,這種“基因”便是中國(guó)詩(shī)與中國(guó)畫結(jié)合的前提。沿著這一思路追問(wèn),可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)的詩(shī)與畫在起源上就是相通相融的,而不是王維或者其他人通過(guò)外在的努力才將兩者嫁接在一起的,更不是在畫面上題寫詩(shī)句或者以視覺(jué)的方式呈現(xiàn)某一首詩(shī)歌的意象。具體而言,就是在中國(guó)文化中有一種作為根本規(guī)定性的“天人合一”的思維方式與價(jià)值觀念。實(shí)際上,中國(guó)傳統(tǒng)文藝?yán)碚撝?ldquo;情”、“意”等概念,體現(xiàn)的就是“天人合一”、物我兩忘的狀態(tài)與境界,而不是主、客二元論意義上的主體對(duì)于客體的情或意。詩(shī)與畫的結(jié)合,在中國(guó)文化語(yǔ)境中乃是“同質(zhì)”之合、而非“異質(zhì)”之合,因而兩者才能水乳交融、化合為一。反觀西方的詩(shī)與畫,因?yàn)楦灿谂腥环置鞯闹鳌⒖腕w相分的二元論,各有各的表達(dá)需求、各有各的形式法則、各有各的演進(jìn)邏輯,既沒(méi)有結(jié)合的意愿,也缺乏結(jié)合的可能與嘗試,所以從中雖然可以看出相近的思想觀念、形式結(jié)構(gòu),卻很難品味到詩(shī)意。

詩(shī)與畫的結(jié)合、詩(shī)意的融入,對(duì)于中國(guó)畫創(chuàng)作的重要性是不言而喻的。其中尤為重要的一點(diǎn)是,詩(shī)歌的介入使得中國(guó)畫迅速脫離了實(shí)用性和匠人制作的層面而進(jìn)入藝與道的層面,最大程度上改變了繪畫在文化系統(tǒng)中的地位與價(jià)值。需要說(shuō)明的是,詩(shī)歌介入中國(guó)畫創(chuàng)作并不是帶來(lái)了什么,而是喚醒了中國(guó)畫藝術(shù)故有的天人之境、載道功能。從王維開始,因?yàn)?ldquo;詩(shī)意”,中國(guó)畫負(fù)載起中國(guó)人對(duì)于生命價(jià)值的追問(wèn)與幽思,成為中國(guó)人表達(dá)生命精神、寄托生命關(guān)懷的重要方式。簡(jiǎn)言之,如果沒(méi)有詩(shī)意,中國(guó)畫或許很難走出用于裝飾生活、記錄事件的泥沼。

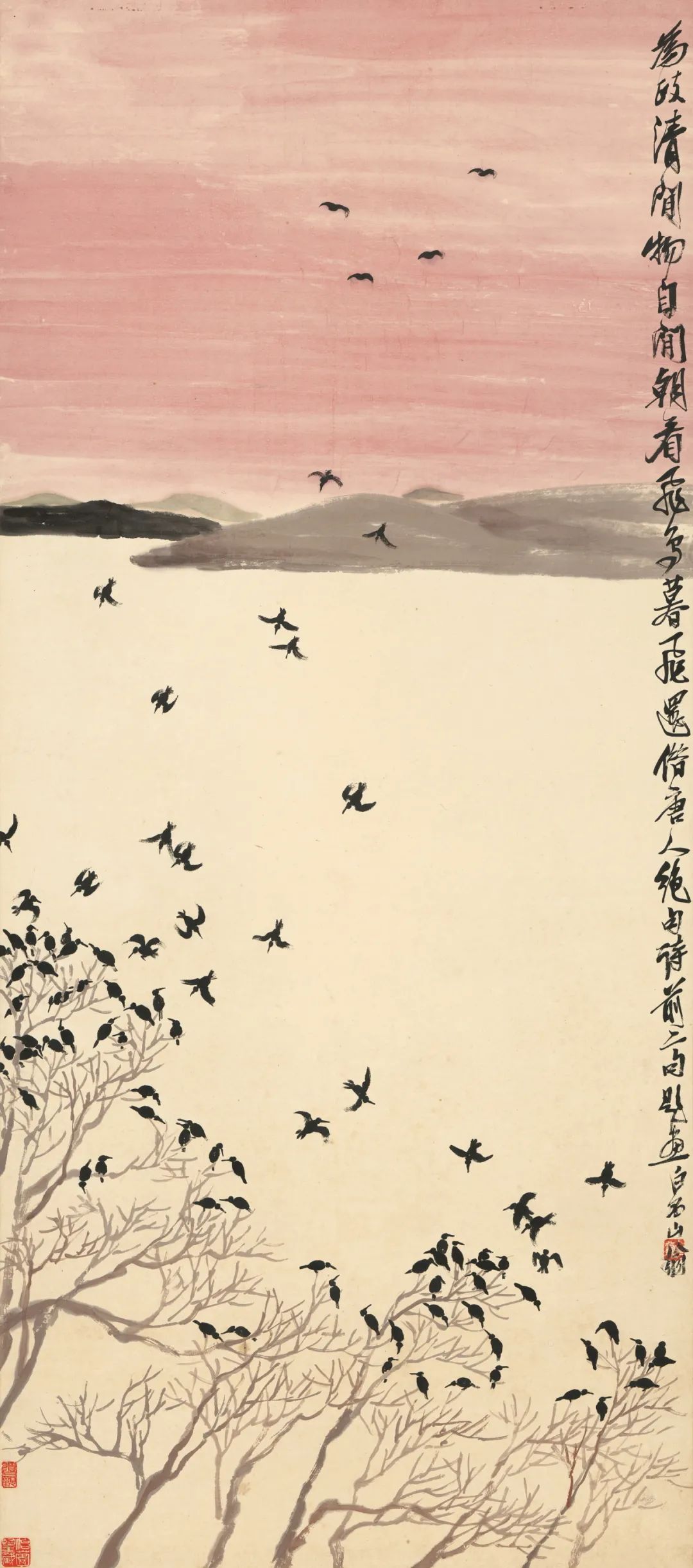

齊白石《為王瓚緒作山水十二屏》之《飛鳥暮歸》137.8cm×62cm 重慶三峽博物館藏

詩(shī)意失落:當(dāng)代中國(guó)畫創(chuàng)作的困境

在當(dāng)下的中國(guó)畫創(chuàng)作中,我們已經(jīng)很難尋覓詩(shī)意的影子。或者說(shuō),詩(shī)意已經(jīng)從原有的中國(guó)畫藝術(shù)中抽身而出,不知所蹤。如果說(shuō)詩(shī)意曾經(jīng)讓中國(guó)畫確立了自身的高貴品質(zhì),那么現(xiàn)在的中國(guó)畫創(chuàng)作則因?yàn)樵?shī)意的缺席而日顯平庸,日漸喪失其形而上的、高貴的、超越的品質(zhì)。

當(dāng)今時(shí)代,從整體上把握中國(guó)畫并不是特別困難的事,因?yàn)槊繒r(shí)每刻都有不斷涌現(xiàn)的新展覽、出版物,再加上日益發(fā)達(dá)的高科技傳媒手段,使得我們有條件多維度、多視角予以觀照中國(guó)畫的發(fā)展。在此觀照的視野中,我們可以發(fā)現(xiàn)如下幾種值得注意的現(xiàn)象。首先,相對(duì)于寫意畫而言,工筆畫極為強(qiáng)勢(shì)地成為當(dāng)下中國(guó)畫創(chuàng)作的主流,無(wú)論是在展覽會(huì)還是拍賣場(chǎng)上,寫意畫都難以與工筆畫相爭(zhēng)鋒。而反觀中國(guó)繪畫史,可以說(shuō)寫意畫才是真正的主流。其次,當(dāng)下中國(guó)畫的創(chuàng)作者,從創(chuàng)作的初衷上就越來(lái)越強(qiáng)調(diào)視覺(jué)效果的極力呈現(xiàn)、繪制技巧的繁復(fù)精良、創(chuàng)作材料和題材的別具一格,而對(duì)于藝術(shù)風(fēng)格與審美境界卻有意無(wú)意地忽略了。無(wú)論是工筆還是寫意,均是如此。不得不說(shuō),當(dāng)下中國(guó)畫的創(chuàng)作在形而下的技術(shù)層面上用力頗多,這就有悖于傳統(tǒng)中國(guó)畫的詩(shī)情畫意。再其次,與傳統(tǒng)中國(guó)畫相比,當(dāng)下中國(guó)畫更多的是有目的、有預(yù)想的“創(chuàng)作”,而不是無(wú)意為之的情感的自然流露。中國(guó)繪畫史上絕大多數(shù)杰作其實(shí)并不是有意“創(chuàng)作”的產(chǎn)物,無(wú)論是徐渭、八大山人還是齊白石,他們的精品力作基本上都是無(wú)意為之的。最后,綜合以上幾點(diǎn)我們可以得出這樣的判斷:當(dāng)下的中國(guó)畫創(chuàng)作喪失了故有的寫意性或者寫意精神。所謂寫意,并不是指逸筆草草、不求形似的繪畫形式,而是一種中國(guó)畫的創(chuàng)作方法與觀念。究其本質(zhì),則是畫家對(duì)天人、物我之間本源共通的生命狀態(tài)的感悟與表達(dá)。顯而易見(jiàn),寫意恰恰是中國(guó)畫詩(shī)意存在與顯現(xiàn)的基本條件。寫意性或者寫意精神的虧欠,帶來(lái)的必然是詩(shī)意的缺席與失落。何以會(huì)如此呢?

指責(zé)與品評(píng)當(dāng)下中國(guó)畫詩(shī)意的缺失是容易的,但困難的是應(yīng)該如何解釋這一現(xiàn)象?如何解答其中的原因?筆者嘗試從兩個(gè)方面回答。從外在的方面來(lái)看,近代以來(lái)尤其是進(jìn)入20世紀(jì)以來(lái),中國(guó)畫在新的社會(huì)文化語(yǔ)境中被賦予了新的使命,其存在和發(fā)展始終是與國(guó)家和民族的命運(yùn)聯(lián)系在一起的,它一度成為啟蒙或者救亡的“工具”。而詩(shī)意的流露,讓位于更加理性、更具目的性的家國(guó)情懷、革命精神的傳遞。由此,詩(shī)意的失落對(duì)于20世紀(jì)以來(lái)的中國(guó)畫而言是必然的,這也正是當(dāng)下中國(guó)畫詩(shī)意失落的直接原因。從內(nèi)在的方面來(lái)看,近代以來(lái)社會(huì)文化的巨大變化,帶來(lái)了中國(guó)畫創(chuàng)作者主體身份的轉(zhuǎn)換,他們從傳統(tǒng)意義上的文人轉(zhuǎn)變成為現(xiàn)代意義上的知識(shí)分子,對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的關(guān)懷遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了他們對(duì)于玄虛、渺遠(yuǎn)境界的關(guān)注。甚至可以說(shuō),對(duì)于“道”的渾淪整一正是他們所極力反對(duì)的。經(jīng)過(guò)現(xiàn)代文明啟蒙的創(chuàng)作者,已經(jīng)習(xí)慣用主、客體二分的視角審視一切,傳統(tǒng)文人心之所系的詩(shī)意早已被他們放逐了。

當(dāng)然,中國(guó)畫中的詩(shī)意體現(xiàn)同樣離不開特定的表現(xiàn)手法和形式。事實(shí)上,為了更大程度地體現(xiàn)形而上的詩(shī)意,宋元以來(lái)的文人水墨畫經(jīng)歷過(guò)數(shù)代大家的演繹,形成了一些必不可少的創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)與規(guī)范。高居翰在《詩(shī)之旅:中國(guó)與日本的詩(shī)意繪畫》一書中就有這樣的認(rèn)識(shí):“在我的定義中,最好的詩(shī)意畫并不取決于藝術(shù)家本人的抒情程度——盡管我們也應(yīng)考慮這一點(diǎn),只要它不與文人士大夫身份扯上關(guān)系——而是依賴于完全掌握了某種再現(xiàn)的技巧,以看似輕松的方式,來(lái)表現(xiàn)空間、氣氛、光亮以及物象表面的細(xì)微和轉(zhuǎn)瞬即逝的效果。這些自我克制的畫家掌握了這套本領(lǐng),就不必用力去強(qiáng)調(diào)再現(xiàn)的效果,他們減少了對(duì)細(xì)節(jié)的刻畫,柔化和簡(jiǎn)化了形式,以看似簡(jiǎn)單的形象在觀眾心中喚起深情的共鳴。”我們并不陌生的是,近代以來(lái)在吸收借鑒西方繪畫理念和技法來(lái)改造中國(guó)畫的過(guò)程中,寫實(shí)再現(xiàn)、對(duì)景寫生等創(chuàng)作方法已經(jīng)深深融入了中國(guó)畫的血液,傳統(tǒng)文人畫家創(chuàng)造并遵循的那些規(guī)則已經(jīng)所剩無(wú)幾,因此能夠“在觀眾心中喚起深情的共鳴”的詩(shī)意也隨之失落。

無(wú)論是從外在還是內(nèi)在的方面來(lái)看,都可以確證當(dāng)下的中國(guó)畫創(chuàng)作已經(jīng)背離了傳統(tǒng)中國(guó)畫的精神,有些畫家其實(shí)是用中國(guó)畫的工具材料實(shí)踐著西方繪畫的審美取向與創(chuàng)作理念。如此,詩(shī)意便無(wú)從尋覓。

齊白石《為王瓚緒作山水十二屏》之《清風(fēng)萬(wàn)里》137.8cm×62cm 重慶三峽博物館藏

召喚詩(shī)意:未來(lái)中國(guó)畫發(fā)展的出路

如果說(shuō)詩(shī)意是中國(guó)畫藝術(shù)的靈魂,那么失落了詩(shī)意的當(dāng)代中國(guó)畫創(chuàng)作也就失去了靈魂,空余皮相。至此,我們可以順理成章地呼吁——喚回詩(shī)意,進(jìn)一步為中國(guó)畫注入靈魂,或許是拯救當(dāng)代中國(guó)畫創(chuàng)作的出路。

詩(shī)意的喚回,對(duì)當(dāng)下中國(guó)畫的創(chuàng)作是很有必要的。事實(shí)上,這在一定程度上是當(dāng)下社會(huì)對(duì)中國(guó)畫的新期待,也就是說(shuō),當(dāng)代需要有詩(shī)意的中國(guó)畫。我們對(duì)詩(shī)意中國(guó)畫的期許,大致有這么幾個(gè)方面的需要:其一,是全面復(fù)興中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的需要。為了實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興,就有必要復(fù)興優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化,而作為優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的一個(gè)組成部分,中國(guó)畫也理應(yīng)承擔(dān)起這一艱巨任務(wù)。正如前文所述,詩(shī)意是中國(guó)畫的靈魂,復(fù)興中國(guó)畫其實(shí)就是復(fù)興中國(guó)畫的詩(shī)意。毋庸諱言,盡管我們不否認(rèn)20世紀(jì)以來(lái)失落了詩(shī)意的中國(guó)畫也有它的社會(huì)、文化功能,但是在當(dāng)下的社會(huì)情境中并不完全合理。其二,是社會(huì)大眾的審美需要。伴隨著大眾審美能力的不斷提高,僅僅注重形式美、視覺(jué)美的中國(guó)畫,已經(jīng)不能滿足人們的生活需求,大眾更加期待能從中國(guó)畫作品中獲得心靈的慰藉與精神的寄托。如今那些變幻莫測(cè)的科技文明、物質(zhì)文明,早已讓他們疲憊不堪,超然的詩(shī)意對(duì)他們來(lái)說(shuō)是切實(shí)所需。其三,是當(dāng)下中國(guó)畫創(chuàng)作者突破瓶頸、走出困境的需要。事實(shí)證明,無(wú)論是延續(xù)明清以來(lái)的筆墨程式,還是借鑒西方繪畫的思想觀念,都不能改變當(dāng)下中國(guó)畫創(chuàng)作效仿“他者”的窘境。回歸傳統(tǒng),推陳出新,才是讓當(dāng)代中國(guó)畫走出困境的有效途徑。而回歸有“詩(shī)意”的中國(guó)畫傳統(tǒng),則更是不可或缺的關(guān)鍵一步。

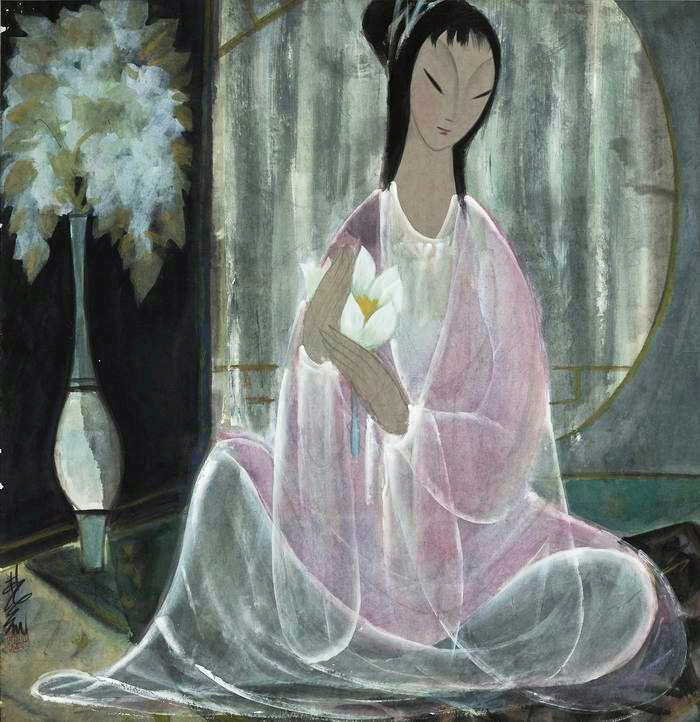

林風(fēng)眠《捧白蓮紅衣仕女》 68x65cm 中華藝術(shù)宮藏

既然詩(shī)意的喚回對(duì)于當(dāng)代中國(guó)畫創(chuàng)作是很有必要的,那么下一步我們需要思考詩(shī)意的召喚是否可能。這里有兩個(gè)理由值得關(guān)注:其一,隨著氣候、環(huán)境與生態(tài)等諸多全球性難題的不斷逼迫,對(duì)于現(xiàn)代文明的反思與批判已經(jīng)成為世界文明的主流趨勢(shì),那些曾經(jīng)被強(qiáng)勢(shì)的西方現(xiàn)代文明所唾棄的“落后”文明也因之而獲取了某種話語(yǔ)權(quán)。事實(shí)不斷證明,這些所謂“落后”的文明將不斷給生存危機(jī)中的人類帶來(lái)福祉。追求“天人合一”的中華文明,追求詩(shī)意的中國(guó)畫藝術(shù),因此被寄寓了期望。其二,盡管近代以來(lái)詩(shī)意的中國(guó)畫長(zhǎng)久地處于被批判、被改造的境地,但是詩(shī)意中國(guó)畫的創(chuàng)作并沒(méi)有因此而中斷,相反卻始終以潛流的形式存在著。比如民國(guó)時(shí)期的京津畫派、20世紀(jì)80年代的“新文人畫”等,始終保持著傳統(tǒng)中國(guó)畫的題材內(nèi)容、筆墨語(yǔ)言、構(gòu)圖形式以及審美趣味,進(jìn)而呵護(hù)著中國(guó)畫的詩(shī)意。這些潛流的存在,事實(shí)上也證明了詩(shī)意的喚回對(duì)于當(dāng)下中國(guó)畫創(chuàng)作是可能的,而且潛流也可能再次成為主流。正如宗白華所言:“中國(guó)社會(huì)主義的建設(shè),使我國(guó)的山河大地改變了容貌,我們更加感到‘江山如此多嬌’。革命領(lǐng)袖贊美了這新的手創(chuàng)的江山,傅抱石、關(guān)山月又把這詩(shī)句畫了出來(lái),這就是我們新的山水詩(shī)畫的代表作。”這就意味著,詩(shī)意的中國(guó)畫不僅在20世紀(jì)的中國(guó)畫壇作為潛流依然存在,而且還出現(xiàn)了創(chuàng)造性的發(fā)展,傅抱石、關(guān)山月等人創(chuàng)作的詩(shī)意畫便足以證明。只不過(guò),文人超然離塵的詩(shī)情被置換成了畫家豪邁浪漫的畫意,中國(guó)畫的詩(shī)意主旨其實(shí)并沒(méi)有改變。

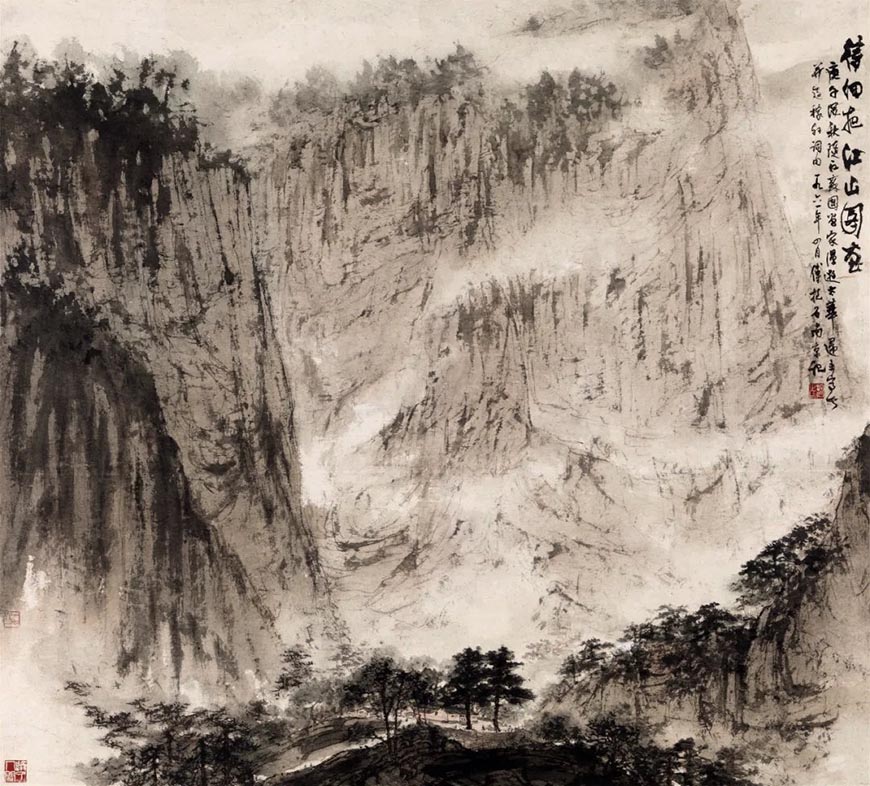

傅抱石《待細(xì)把江山圖畫》100×111.5cm 1961年 中國(guó)美術(shù)館藏

1964年,徐復(fù)觀在東海大學(xué)建校十周年紀(jì)念的學(xué)術(shù)演講中,曾論及中國(guó)詩(shī)與中國(guó)畫的融合問(wèn)題,其中有兩句話很值得重視。其一,“畫與詩(shī)的融合,即人與自然的融合。所以在中國(guó)藝術(shù)家的精神中,不僅沒(méi)有自然對(duì)人的壓迫感,并且自然對(duì)人生發(fā)生一種精神解放、安息的作用”。這句話說(shuō)明了中國(guó)畫詩(shī)意的形而上價(jià)值,也為前文所論述的詩(shī)畫關(guān)系提供了佐證。其二,“但入畫的詩(shī),我認(rèn)為應(yīng)以出之于畫家本人者為上,因?yàn)檫@才真是從畫的精神中流出的”。這實(shí)際上為處于困境中的中國(guó)畫指明了方向,更一針見(jiàn)血地指出了在中國(guó)畫創(chuàng)作中詩(shī)、畫結(jié)合的關(guān)鍵在于“精神”,而不是表層意義上以詩(shī)為題、題詩(shī)于畫。

關(guān)山月《長(zhǎng)征第一山》50.8×72cm 1962年 中國(guó)美術(shù)館藏

詩(shī)意擔(dān)當(dāng):當(dāng)代中國(guó)畫家的使命

賦予當(dāng)代中國(guó)畫創(chuàng)作以詩(shī)意性并非易事,甚至困難重重。一個(gè)時(shí)代有一個(gè)時(shí)代的文藝。確切地說(shuō),任何一個(gè)時(shí)代的文藝創(chuàng)作、審美追求都不是孤立存在的,必然是與其所處時(shí)代的文化語(yǔ)境、生活狀態(tài)有著深層次的關(guān)聯(lián)。傳統(tǒng)中國(guó)畫之所以崇尚詩(shī)畫結(jié)合、詩(shī)意境界,實(shí)際上是對(duì)傳統(tǒng)中國(guó)農(nóng)業(yè)文明社會(huì)、文化內(nèi)涵精神的形象詮釋。在這樣一種文明里,人與自然和諧相處,時(shí)間與空間、有限與無(wú)限、經(jīng)驗(yàn)與超驗(yàn)等渾然一體,從而陶鑄了中國(guó)文化的詩(shī)意,賦予了中國(guó)畫詩(shī)意。近代以來(lái),隨著中國(guó)社會(huì)文化的變動(dòng),這種詩(shī)意的社會(huì)文化基礎(chǔ)和氛圍都不復(fù)存在了,這就成了當(dāng)下中國(guó)畫創(chuàng)作詩(shī)意追尋的最大障礙。也就是說(shuō),當(dāng)下中國(guó)畫詩(shī)意的追尋,并不僅僅是中國(guó)畫這一個(gè)專業(yè)領(lǐng)域所需要面對(duì)的課題,而是整個(gè)社會(huì)各個(gè)階層、各個(gè)領(lǐng)域共同面對(duì)的問(wèn)題。追尋詩(shī)意,應(yīng)該是當(dāng)下中國(guó)社會(huì)文化中最不容忽視的重大課題之一。作為當(dāng)下中國(guó)畫的創(chuàng)作者,不僅要致力于解決如何在自己的創(chuàng)作中實(shí)現(xiàn)詩(shī)意的追尋與回歸,更重要的是還要承擔(dān)起如何促進(jìn)和實(shí)現(xiàn)當(dāng)代中國(guó)畫詩(shī)意追尋的人文使命。因此,當(dāng)下中國(guó)畫創(chuàng)作者首先要將自己的專業(yè)思考和實(shí)踐,與整個(gè)時(shí)代的社會(huì)文化建構(gòu)聯(lián)系起來(lái),真正成為時(shí)代的參與者與建設(shè)者,而不能僅僅滿足于“畫家”這一稱謂。一言以蔽之,對(duì)于當(dāng)代中國(guó)畫家來(lái)說(shuō),其身份首先是有擔(dān)當(dāng)、有使命感的現(xiàn)代人文知識(shí)分子,其次才是畫家。

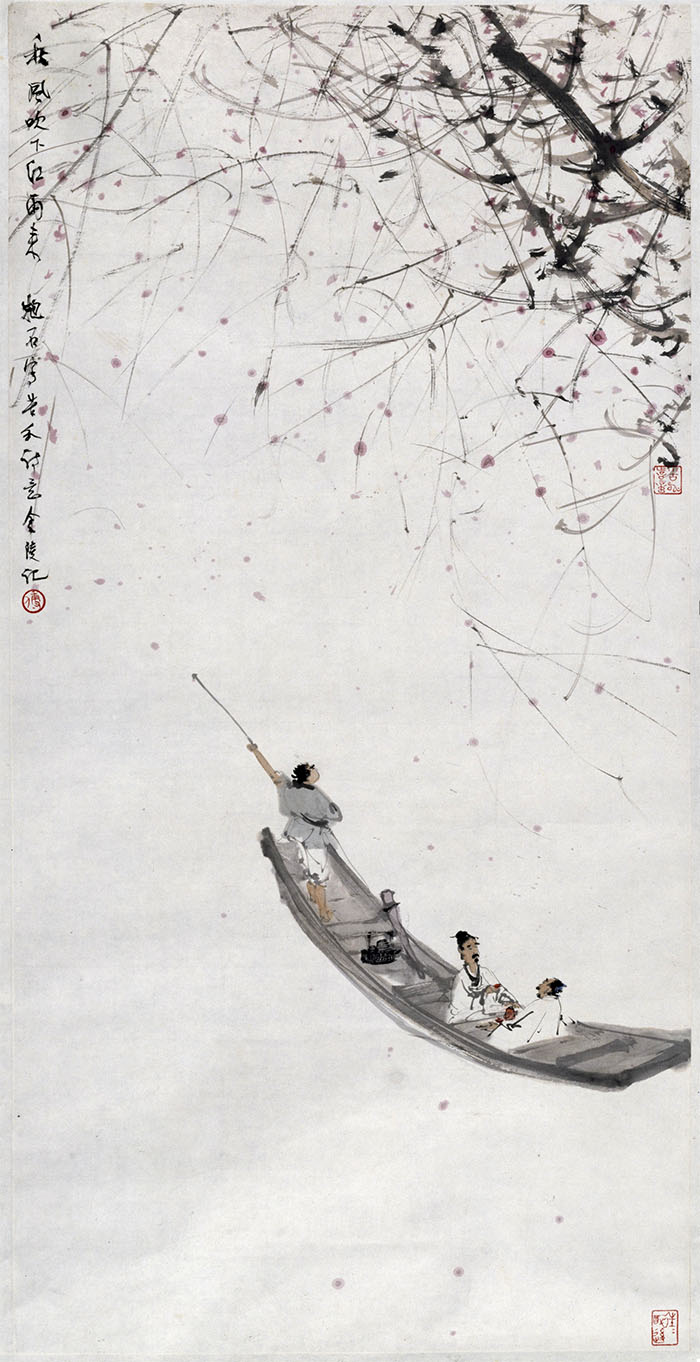

傅抱石《秋風(fēng)紅雨圖軸》紙本 水墨設(shè)色 縱98.4厘米 橫49.3厘米 北京故宮博物院藏

另外,不得不承認(rèn),當(dāng)下對(duì)于繪畫的認(rèn)識(shí)和理解是在接受了現(xiàn)代繪畫觀念的基礎(chǔ)上完成的。在很多創(chuàng)作者看來(lái),中國(guó)畫同其他藝術(shù)形式一樣,是用來(lái)表達(dá)創(chuàng)作者審美追求、思想情感的途徑和方式,這顯然與本源意義上的中國(guó)畫背道而馳。對(duì)于中國(guó)傳統(tǒng)文人畫家來(lái)說(shuō),繪畫是與自己的生活、生命為一體的,既不是工具,也不是手段,其中蘊(yùn)含的詩(shī)意也不是我們一般理解中的情感。于是,悖論出現(xiàn)了,當(dāng)下的中國(guó)畫創(chuàng)作者是以“非中國(guó)畫”的理念與實(shí)踐,企圖創(chuàng)作真正意義上的中國(guó)畫作品。在此情況下,詩(shī)意根本就沒(méi)有存在的可能了,這也就成了當(dāng)下中國(guó)畫追尋詩(shī)意的又一個(gè)難以逾越的障礙。

當(dāng)代中國(guó)畫家必須扭轉(zhuǎn)對(duì)中國(guó)畫的錯(cuò)誤理解與認(rèn)知,要將中國(guó)畫作為傳統(tǒng)文人心目中的繪畫,而不是西方現(xiàn)代意義上的繪畫。做到這一點(diǎn)之后,還要盡可能地改變當(dāng)下社會(huì)對(duì)于中國(guó)畫的錯(cuò)誤理解。事實(shí)上這是不太容易做到的,對(duì)于中國(guó)畫的理解偏差源自現(xiàn)代思想文化的執(zhí)念,當(dāng)下中國(guó)畫的創(chuàng)作者最艱巨的人文使命,恰恰就在于盡自己最大的可能去打破這一“執(zhí)念”。進(jìn)而可以看出,詩(shī)意的追尋固然是當(dāng)下中國(guó)畫創(chuàng)作者須要時(shí)刻面對(duì)的問(wèn)題,但從根本上說(shuō),當(dāng)下中國(guó)畫創(chuàng)作者的責(zé)任與使命更在中國(guó)畫之外。也就是說(shuō),一方面,他們要為當(dāng)下社會(huì)和文化而不僅僅是中國(guó)畫追尋詩(shī)意;另一方面,還要在當(dāng)下社會(huì)文化的立場(chǎng)上清掃種種有礙于詩(shī)意存在的屏障。如果只是從畫家的立場(chǎng)出發(fā),自然無(wú)法完成這一切;如果不完成這一使命,中國(guó)畫的詩(shī)意追尋就無(wú)法實(shí)現(xiàn)。這對(duì)當(dāng)代的中國(guó)畫創(chuàng)作者而言,可謂任重道遠(yuǎn)。

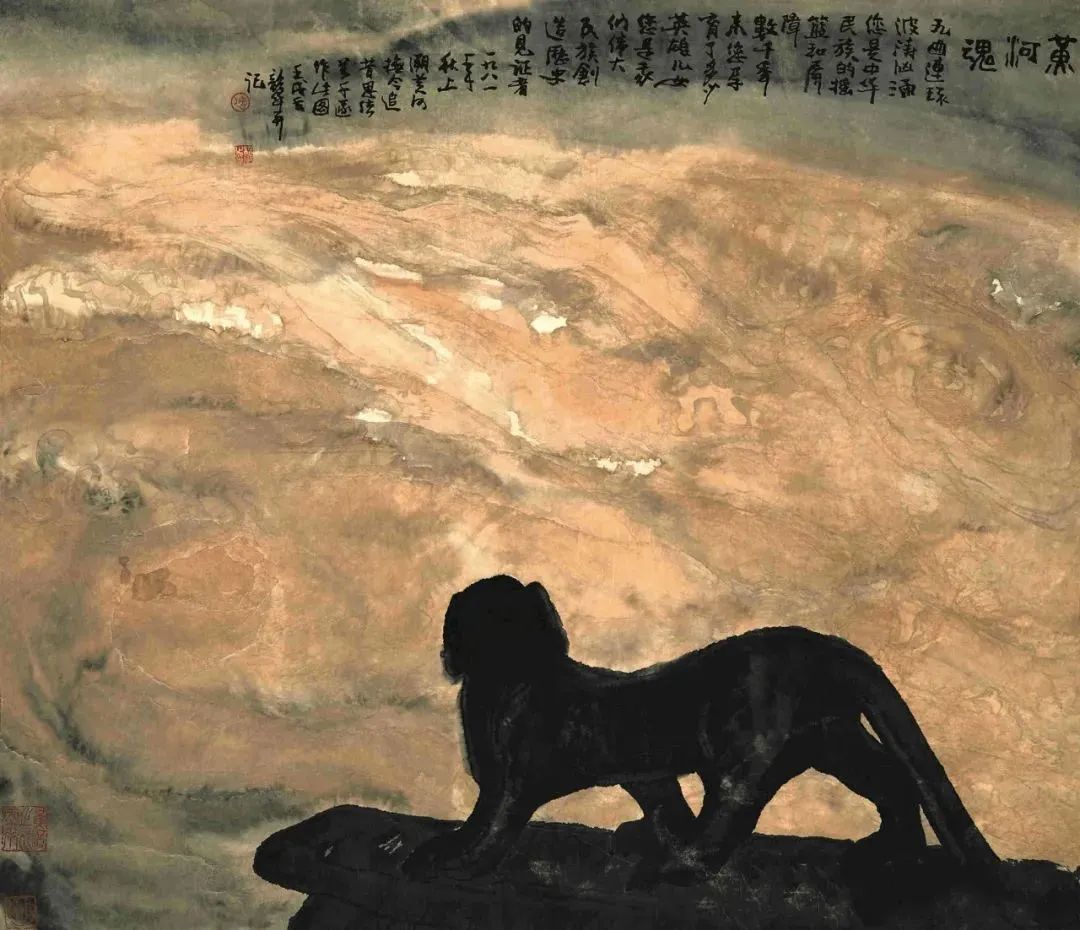

周韶華《黃河魂》80×93.5cm 1982年 中國(guó)美術(shù)館藏

承擔(dān)起對(duì)中國(guó)畫詩(shī)意追尋的使命,是當(dāng)代中國(guó)畫創(chuàng)作者的首要職責(zé)。第一,中國(guó)畫家要對(duì)傳統(tǒng)中國(guó)畫和中國(guó)文化的思想與精神有正確而深入的認(rèn)識(shí)。只有這樣,才能接近中國(guó)畫和中國(guó)文化的“詩(shī)意”。第二,中國(guó)畫家要改變自己的知識(shí)結(jié)構(gòu)與思維方式,拓寬視野以更好地甄選西方現(xiàn)代文化,主動(dòng)提高傳統(tǒng)思想文化修養(yǎng)。在筆墨辭章、學(xué)問(wèn)修養(yǎng)、品地境界方面,傳統(tǒng)繪畫大家有著不少出色的表率,當(dāng)代中國(guó)畫家要著力在這些方面實(shí)現(xiàn)自我提升。第三,中國(guó)畫家需要時(shí)刻關(guān)注當(dāng)下社會(huì)文化的發(fā)展,要將自己的專業(yè)、生活以及生命與之相連,要有延續(xù)社會(huì)文化的使命擔(dān)當(dāng),要時(shí)刻牢記詩(shī)意的追尋不僅是當(dāng)下中國(guó)畫創(chuàng)作的需要,更是新時(shí)代社會(huì)文化發(fā)展的需要。

周韶華《天籟》紙本水墨設(shè)色 68cm×137cm 2013年

通過(guò)這些論述可以產(chǎn)生的共識(shí)是:詩(shī)意是中國(guó)畫的靈魂,但遺憾的是,當(dāng)下的中國(guó)畫因?yàn)榉N種內(nèi)在或者外在的原因而“失魂落魄”。因此,強(qiáng)調(diào)追尋中國(guó)畫詩(shī)意的必要性、可能性并付諸藝術(shù)實(shí)踐,是當(dāng)代中國(guó)畫家眼下最為迫切的任務(wù)。當(dāng)代中國(guó)畫的詩(shī)意覺(jué)醒與追尋,是與實(shí)現(xiàn)中華民族文化偉大復(fù)興的歷史進(jìn)程相一致的,我們只有從這樣的高度來(lái)認(rèn)識(shí)中國(guó)畫藝術(shù),才能理解中國(guó)畫詩(shī)意追尋的必要性與迫切感,才能最大限度地整合資源和力量實(shí)現(xiàn)中國(guó)畫詩(shī)意的回歸。

(作者系首都師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院副教授)