中國書畫網(wǎng) > 藝術(shù)資訊 > 鑒定 > 品香:香道,幾近遺失的藝術(shù)

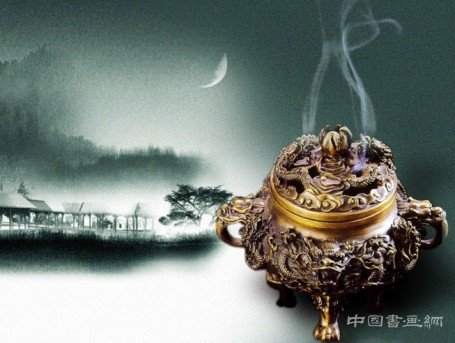

品香:香道,幾近遺失的藝術(shù)

來源:中國書畫網(wǎng) 作者:中國書畫網(wǎng)編輯部

香道,是指從呼吸去享受香氣,養(yǎng)身健體、凝氣安神的一種高尚優(yōu)雅的方法。它始于中國,至古堯、舜、禹、禮記中談及祭天、禮佛、殷商時代就有香爐問世,漢末的《名醫(yī)別錄》對其就已經(jīng)有文字記載,至今已有幾千年歷史。

香道博大精深,并不只是狹隘地指佛、道所供的香。從香道在中國的歷史來看,漢代之前用香是以湯沐香、禮儀香為主,漢魏六朝博山式熏香文化大行其道。隋唐 五代用香的風氣更盛,東西文明的融合,豐富了各種形式的行香諸法。宋元時,品香與斗茶、插花、掛畫并稱,為上流社會優(yōu)雅生活中怡情養(yǎng)性的“四般閑事”。至 明代,香學又與理學、佛學結(jié)合為“坐香”與“課香”,成為叢林禪修與勘驗學問的一門功課。清三代盛世,行香更加深入日常生活,爐、瓶、盒三件一組的書齋案 供以及香案、香幾成為文房清玩的典型陳設(shè)。但到后來,隨著國勢的衰退以及西方文化的侵入,香道日漸退出貴族和文人的清閑生活。到如今,更是乏人知曉“香 道”一詞,令人扼腕。欲想留住香道這一古老文化的精髓碎片,便先要從識香做起。

香道之中的香,主要分四種:沉香、檀香、龍涎香和麝香。即使是對“香道”這個名詞感到陌生的人,相信都聽說過這四種香。古人常說“沉檀龍麝”,四香之中以沉香為首。

沉香又有很多名字,例如密香、棧香、沉水香等,事實上是指香樹上不同部位結(jié)出的不同品質(zhì)的香。例如樹皮結(jié)出的香稱青桂香;樹結(jié)的傷口上結(jié)的香按不同品質(zhì) 可分為角沉香、密香、雞骨香、雞舌香等;樹主干上結(jié)出的為棧香;靠近根部則結(jié)為黃熟香;根部結(jié)出的香就叫馬蹄香,分類極其細致。而且并不是一棵香樹就可以 結(jié)出這么多的香,需要精妙的氣溫環(huán)境狀況的配合,所以沉香才會如此珍貴。

天然沉香味辛、苦、性溫,歸腎、脾胃、肺經(jīng)。《本草綱目》中提到沉香時說它:咀嚼香甜者性平,辛辣者性熱。可以說,沉香是得雨露之精氣的珍品,能疏通經(jīng) 絡(luò)、辟邪安神、解風水之邪毒,治心神不定,恍惚不樂。無怪乎佛家中的大師坐禪也需先焚香,借助香的作用凝神聚氣,才能安然入定。除此之外,沉香亦能入湯入 藥,以湯藥的形式對人體進行養(yǎng)生保健,例如黃熟香,就是最適合入藥的香料。而香的精妙之處,至此才剛剛揭開簾幕。

中國文人大多愛香,不知是時刻不可離的香使中國文人創(chuàng)造了迥異于西方的文化模式和文藝作品,還是因為文人愛香而促進了香文化的發(fā)展,總之,香在中國文化 中的地位和作用十分獨特。它既是文人生活中不可缺少的一個部分,又作為創(chuàng)作的題材融入了文人的大量作品之中。中國的哲學思想與文化藝術(shù)中,有一種“博山雖 冷香尤存”的使人參之不盡、悟之更深的內(nèi)涵,或許其中也有香的一部分作用。可以說,文人與香有著不解之緣,中國文化與香之間也有著千絲萬縷密切而微妙的關(guān)系。

大約魏晉以后,文人的生活中開始有了“香”這樣一位雅士相伴。而文人與香的關(guān)系在唐宋之際更是達到了無以復加的地步。讀書以香為友,獨處以香為伴;衣需 香熏,被需香暖;公堂之上以香烘托其莊嚴,松閣之下以香裝點其儒雅。調(diào)弦撫琴,清香一炷可佐其心而導其韻;幽窗破寂,繡閣組歡,香云一爐可暢其神而助其 興;品茗論道,書畫會友,無香何以為聚?……確乎是書香難分了。難怪明朝的周嘉胄慨嘆“香之為用大矣!”

既然案頭燃香,自然筆下也要寫香。古代文人所寫關(guān)于香的詩詞歌賦不計其數(shù),名家也比比皆是:劉向、李煜、李商隱、王維、白居易、蘇軾、黃庭堅、李清照、朱熹、文征明、丁渭、曹雪芹……其中的許多作品都極為精彩,如蘇軾的《和黃魯直燒香》、陳去非的《焚香》:

《和黃魯直燒香》 蘇軾

四句燒香偈子,隨風遍滿東南;不是聞思所及,且令鼻觀先參。

萬卷明窗小字,眼花只有斕斑;一炷煙消火冷,半生身老心閑。

《焚香》 陳去非

明窗延靜晝, 默坐消塵緣;即將無限意, 寓此一炷煙。當時戒定慧, 妙供均人天;我豈不清友, 于今心醒然。

爐煙裊孤碧, 云縷霏數(shù)千;悠然凌空去, 縹緲隨風還。世事有過現(xiàn), 熏性無變遷;應是水中月, 波定還自圓。

李清照的很多詩詞也都寫到香,其中就有千古名作 《醉花陰》:

(詞中“瑞腦”即龍腦香;“金獸”即獸形銅香爐)

薄霧濃云愁永晝,瑞腦銷金獸。佳節(jié)又重陽,玉枕紗廚,半夜涼初透。

東籬把酒黃昏后,有暗香盈袖。莫道不消魂,簾卷西風,人比黃花瘦。

明朝屠隆的一段話可算是一個很好的概括:

“香 之為用,其利最溥。物外高隱,坐語道德,焚之可以清心悅神。四更殘月,興味蕭騷,焚之可以暢懷舒嘯。晴窗搨帖,揮塵閑吟,篝燈夜讀,焚以遠辟睡魔,謂古伴 月可也。紅袖在側(cè),秘語談私,執(zhí)手擁爐,焚以薰心熱意。謂古助情可也。坐雨閉窗,午睡初足,就案學書,啜茗味淡,一爐初熱,香靄馥馥撩人。更宜醉筵醒客, 皓月清宵,冰弦戛指,長嘯空樓,蒼山極目,未殘爐熱,香霧隱隱繞簾。又可祛邪辟穢,隨其所適,無施不可。”

幾千年來的屢屢馨香,始終象無聲的春雨一樣滋潤熏蒸著歷代文人的心靈。但不知是被忽略和遺忘,還是人們有意回避,對傳統(tǒng)文化的諸多研究中,極少有人談及香對中國文人品格的塑造所起的特殊作用。

而研究中國文化,如果不研究香,就是不完整和不全面的,也難以揭示中國文化的精髓與真諦。

注:本站上發(fā)表的所有內(nèi)容,均為原作者的觀點,不代表文創(chuàng)東方的立場,也不代表文創(chuàng)東方的價值判斷。