徐邦達:再談古書畫鑒別—款、印、題跋及其對古書畫的鑒定作用(下)

來源:中國書畫網 作者:徐邦達

編者按:徐邦達先生是當代著名書畫鑒定家,有“徐半尺”之稱。其從小就對書畫產生了濃厚的興趣,先后拜蘇州畫家李醉石、畫家兼鑒賞家趙叔孺,以及滬上大畫家、大鑒賞家吳湖帆為師。在諸位名師指導下,徐邦達的畫技和鑒賞眼力日漸增長。1937年夏,上海博物館舉辦上海市文獻展覽,年僅二十六歲的徐邦達協助古書畫部分的征集、挑選和陳列工作,可見其在辨別古書畫方面已頗具眼力。1950年,徐邦達到國家文化部文物局專門負責古書畫的征集和鑒定工作,為國家征集到大量國寶級作品。1954年,調故宮參與繪畫館的籌建工作,為繪畫館匯集起三千多件書畫珍品。徐邦達博閱強識,過目不忘。文革中,在沒有任何資料可供參考的情況下,憑記憶完成了《古書畫鑒定概論》初稿。此書在張珩《怎樣鑒定書畫》基礎上進一步發揮并完善,增加了不少鑒定實例,并使前人比較孤立、零星、玄妙的鑒賞學得以系統化、條理化,上升到一定的科學理論高度。此外,徐邦達還出版了《古書畫偽訛考辨》、《歷代流傳書畫作品編年表》、《歷代書畫家傳記考辨》等書,發表了多篇論文,為我國的書畫鑒定和書畫史研究作出了巨大而重要的貢獻。茲遴選徐邦達先生撰寫的部分文章,以期對書畫鑒定和書畫史研究感興趣的讀者提供一些寶貴的經驗。

再談古書畫鑒別——款、印、題跋及其對古書畫的鑒定作用(下)

徐邦達

三、本人印章

書畫上鈐印,起始已難詳考,唐代只見法書上有印,繪畫上則尚未見到過。宋代書畫用印的也還很少,直到元末、明初才漸漸多起、吳據、趙孟堅等人都有印;繪畫上則郭熙、文同、趙令穰、楊無咎、鄭思肖、趙孟堅等亦有印。元、明以來的書畫上極少不鈐印記的,但倪瓚中年以后的作品,所見都無印記,只在《陸繼善摹楔帖跋》(四十二歲作)和《設色水竹居圖》(四十三歲作)、《小山竹樹圖》上見過幾方。明·董其昌畫也有一些不鈐印記的,據說都是家藏的得意之作,這是個別特例。

宋 郭熙《窠石平遠圖》軸(局部),絹本,水墨,縱120.8厘米,橫167.7厘米,現藏北京故宮博物院

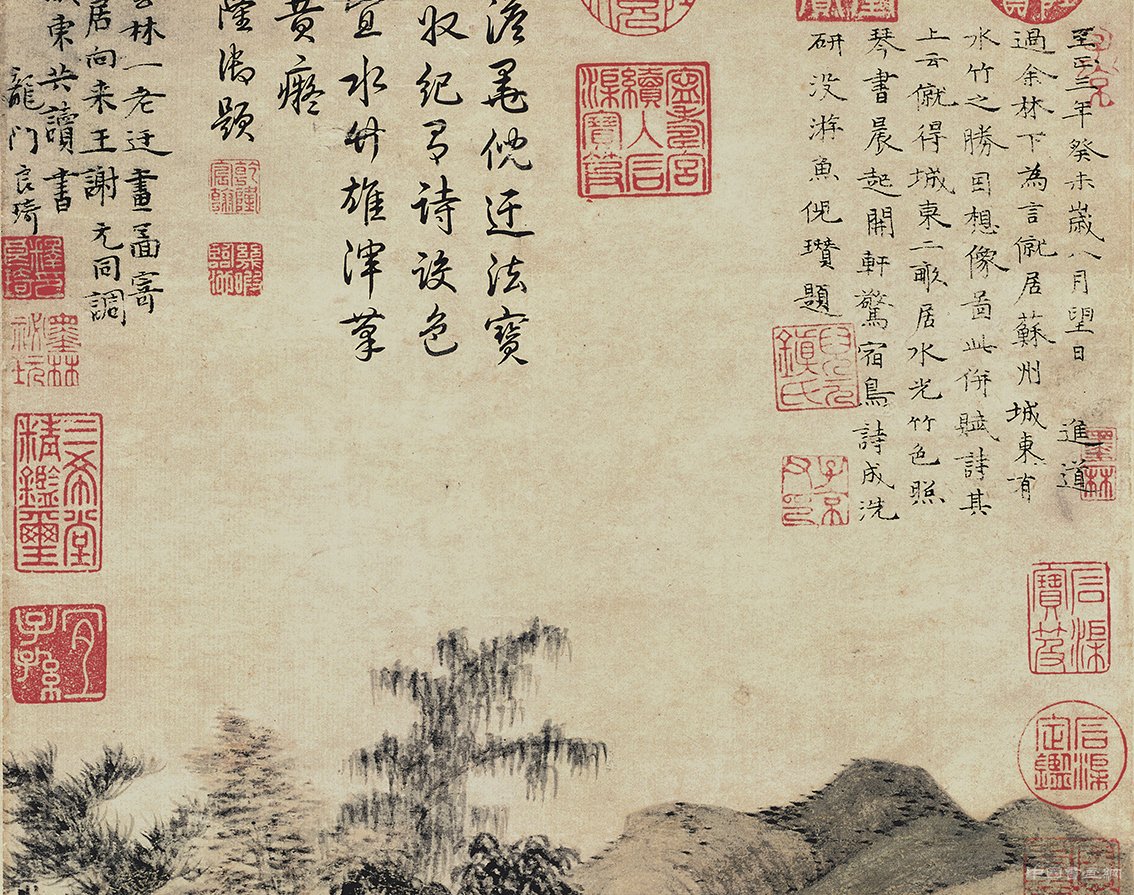

元 倪瓚《設色水竹居圖》軸(局部), 現藏臺北故宮博物院

法書鈐印大都鈐在書行之末,更有在首行前上下加鈐“起首”印章。尺牘書鈐印的較少,北宋人有鈐在日子上,以后有鈐在名字上的。明代有用白折子書,稱為“副啟”;前有“名刺”單帖,書者將名印鈐在“名刺”與“副啟”上中縫;現在“名刺”盡已不存,所以“副啟”上只剩左半,不見其全了。

繪畫有款題的大都鈐在款題下,亦有用“起首”印的;手卷亦有另在圖前后加鈐印章,掛軸、冊頁則在左右下角加鈐“押角”印;無款的手卷鈐在圖前、圖末,掛軸或冊頁鈐在左右下角,也有鈐在上方空隙處的。

書畫長卷須連接二紙以上的,作者往往在接紙中縫加鈐一印,名為騎縫印,也有些不鈐的。

四、收藏印鑒

書畫上有收藏鑒賞家的印章,據唐·張彥遠《歷代名畫記》說始于東晉,但東晉的鑒藏印我們現在沒有見到過,所見只從唐代開始。

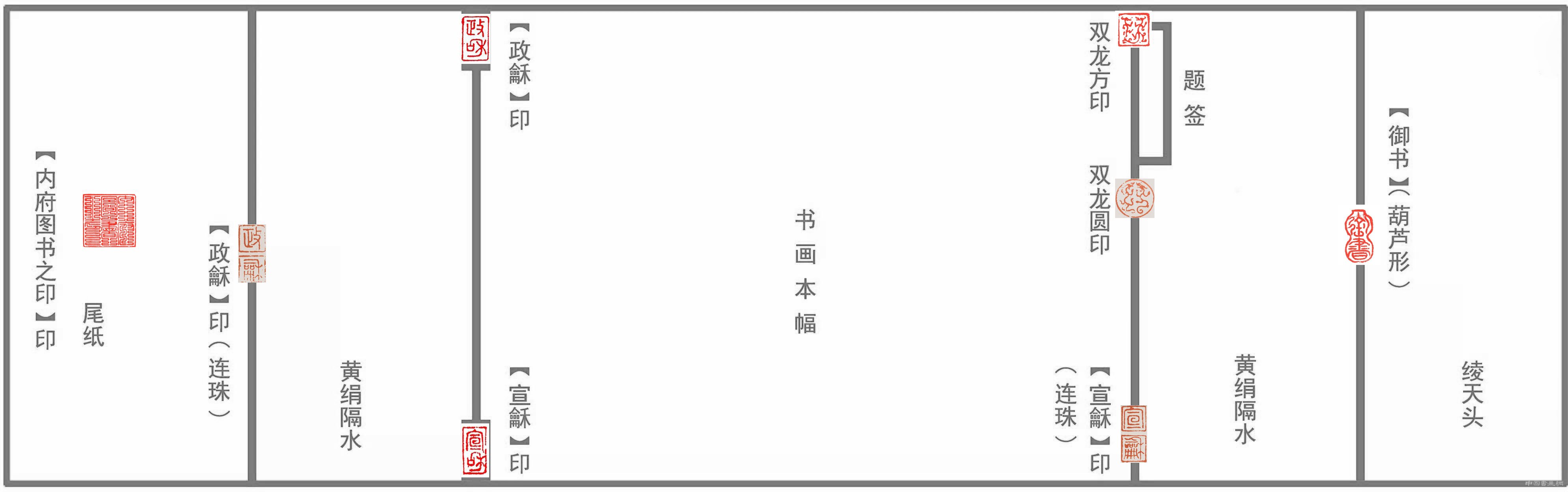

歷代鑒藏印章可以分為兩類,一類屬于歷代皇室的收藏印,我們習慣稱呼為“御府”或“內府”印;一類屬于私人收藏印。前者唐代有“貞觀”印。五代南唐有“集賢院御書印”(用墨鈐)、“建業文房之印”、“內合同”印。宋代徽宗,見于卷上的有“御書”(葫蘆形)、雙龍圓形(法書上用)或方形(繪畫上用)印、“宣龢”(連珠)、“政和”、“宣和”、“政龢”(連珠)、“內府圖書之印”(大方,九疊文)等七璽,有時亦用“重和”、“大觀”等印,又偶用“宣和中秘”長圓印。南宋高宗有乾卦圓印(繪畫上專用)、“希世藏”、“紹興”(連珠,多種)、“睿思東閣”、“內府書印”、“內府圖書”、“機暇清賞”、“機暇清玩之印”等。金章宗有“秘府”(葫蘆形)、“明昌”(長方形)、“明昌寶玩”、“御府寶繪”、“內殿珍玩”、“群玉中秘”(長方形)、“明昌御覽”等七璽。元文宗有“天歷之寶”(大方印)、“天歷”、“奎章”、“都省圖書之印”、“奎章閣寶”等印。明洪武中有“典禮紀察司印”(大方印),是內監掌管藏物的印記。清代高宗弘歷的印記特別多,不能詳記,可參看《石渠寶笈續編》首冊凡例中的敘述。屬于私人收藏家印章的,唐代有“世南”(虞世南)、“褚氏”(褚遂良)(以上大都是摹刻)、“三藐毋馱”(梵文:太平公主)、“永存珍秘”(王涯)等印。南宋·賈似道有“魏國公”、“悅生”(葫蘆形)、“秋壑圖書”、曲腳“長”或釋“封”字等印。元魯國大長公主有“皇姊圖書”、“皇姊珍玩”等大方印。此外如郭天錫(佑之、北山)、趙孟頫(子昂、松雪齋)、喬簣成(仲山)、王芝(子慶)等人的印章,他們都是比較有眼光的鑒藏家。明、清時代,私人收藏鑒賞家是很多的,經常見到印章的有如朱棡(gāng,“晉府”、“敬德堂”)、沐璘(“黔寧王”)、華夏(“真賞齋”)、文徵明、文彭、文嘉父子(“停云館”)、項篤壽、項元汴兄弟(“天籟閣”)、耿昭忠、耿嘉祚父子(“琴書堂”),以及陳定、梁清標、孫承澤、曹溶、宋犖、高士奇、怡親王永祥、安岐、繆日藻、謝希曾、吳榮光、畢瀧、畢沅等等,他們的印章很多,不能一一例舉,但凡書畫上有他們印記的(不偽),大都比較優多于劣。

“宣和”七璽所在部位示意圖

鑒藏印記所鈐部位也有一定的規律。手卷大都鈐在本幅前后下方角上,偶有鈐在上邊角上的。長卷接縫也往往有鑒藏家騎縫印。此外前引首、后贉紙以及綾、絹隔水等處也都可鈐印。掛軸、冊頁等也總鈐在本幅左、右下角或兼及上角、裱邊上的。各代內府鑒藏印所見有成套的,也大都有一定格式。特別固定的如宋徽宗的宣和七璽。金章宗明昌內府裝卷格式和鈐印亦如宣和,只隔水把黃絹易為花綾。宋高宗紹興內府乾卦圓印規定在繪畫手卷上鈐在本幅右上方,“希世藏”鈐在書畫本幅右下角,“紹興”鈐在書畫本幅左下邊,其它則無一定部位。明洪武“典禮紀察司印”,手卷中橫鈐在右下方邊緣,大都只見末行“司印”二字,偶見中間“紀察”之半,大約另外一半印文,是鈐在執掌簿子上的。清乾隆內府五璽也有一些規定。大致右上鈐“三希堂精鑒璽”、“宜子孫”二印,中上鈐“乾隆御覽之寶”(橢圓形),左方鈐“乾隆鑒賞”(圓形)、“石渠寶笈”二印,這是常見的規格。但有時或增或減,變化亦多,無法詳舉。一些私人收藏家的印鑒,也各有一些自己的習慣。如項元汴的藏印,所見在一件書畫上,鈐印有多至二百余方的,其中有一印重見多處,印色并不相同,可見不是一次鈐上去的,最少的一般也要在三、四方以上。又耿昭忠、耿嘉祚父子也有多到五、六方或以上的。以上這些規律如果我們熟悉了,對于鑒定工作很有用處。如宋“宣和”、金“明昌”內府七璽,如果離群(除因重裝時原綾、絹拆換失掉了些外)或不合其部位,項氏、耿氏只鈐一、二方的,這不是書畫本身有問題,就是這些藏印為偽的了。如唐摹王羲之《奉桔帖》上“宣和”諸印(按此帖瘦金書簽亦偽),傳稱王摹鍾繇《千字文》和宋摹閻立本《步輦圖》上“明昌”諸印,多半或完全是作偽后添的。

關于書畫作者印章和收藏鑒賞家印章,在印文、印形、印質、印色方面,各個時代也有一些變化。印文,在書畫上所見到的,唐、宋、元人大都用小篆體,明代朱文印也還較多用小篆,但明、清人漸漸追復秦、漢之古,印文喜用古篆、繆篆。印形,一般是方形、長方形、圓形、橢園形、葫蘆形等,各代都有,宋、明時代偶有奇異形式如鐘鼎形等出現,到清代又不易見到了。印質,唐至元代,從其印文效果上看,其筆劃比較凝重、光滑、板木,大都是銅、牙、玉等堅硬的質料。元末明初以來,出現了浙江青田、福建壽山等石刻印章。因石質軟硬適中,能表現出種種刀法來,清代出現“皖派”、“浙派”等不同風格的印章,與石質印料的采用有些關系。其它印料如犀角、瑪瑙、水晶、木等一類,大約在明代以來才采用,但使用并不普遍。印質的不同,可以影響到印文筆劃的效果也起變化,由此可以幫助我們來識別以不同質的東西來翻刻的偽印了。印色,書畫中所見唐、五代大都用水(白芨水、蜜)印,鈐時印文有些走樣和不大清楚。油印大約始于宋初,后用艾絨作底(不知始于何時),從此即使是細筆劃小印,也可以印得很清楚而不走樣。北宋時水印、油印雜見,南宋油印漸多于水印,到元代水印幾乎絕跡,此后就廢棄不用。印色以大紅為主,兼有深紅或帶紫色、黃色的。又有墨色的,但極少。其它如黃、綠等色,亦偶有所見。古人在喪服中不用紅色,但唐、宋墨印未必定是如此。印色可見新、舊。舊色無火爆氣,新的則油光四射、朱色耀目,當然作偽者也可以用燒酒浸濕燃火滅去,而一些保存得較好的書畫,舊印幾乎可以如新印一樣,我們要掌握好這些具體情況,不能籠統地對待。

一般的講,印章是比較刻板的東西,除了翻刻、后添外,似乎不會有其他花樣了,其實不然。首先真印在鈐印時,由于印泥的干濕不同(有時印泥本來干或濕,有時因天氣的冷、熱影響到印泥變干、變濕);用力的輕重不同;墊底的軟硬、厚薄不同;鈐在紙、絹、綾上的不同;紙也有光、毛、粗、細的不同等等,都可使同一方印印出不同效果,如筆劃的粗細、斷續、清晰與否發生變化。還有一些印章用的年份太久,因其磨損也會出現前后不一致的地方,如印邊殘缺、朱文變粗、白文變細、或者全部模糊不清。有的人甚至還在原印上進行加工修理等。磨損的情況在石質印中屢見不鮮,即牙印,細朱文也會斷掉;銅印的印邊也會碰彎。以上種種情況,在書畫實物中我們會經常碰到。例如唐·懷素《食魚帖》上一些騎縫印,印在紙上的一半印色較濃,而印在綾上的一半則印色較淡。又如清·何紹基常用一方朱文“何紹基印”、一方白文“子貞”印,其中、晚期就大為變樣。遇到這樣的情況,我們就不能隨意地定其真偽了。有些作偽者在鈐用偽印時,故意震動一下印章,使其模糊難辨,我們也不能不察。

印章可以翻刻、偽造,近世有用鋅板照相復制的,更接近于原跡。有一些狡獪的作偽者,更是憑空偽造一套某名家印章,使別人無法據以對比,給鑒定工作造成困難。但是只要我們細心體察,也不難識別其狡獪。翻刻的偽印,即使手段再高,其筆法部位總是與原印有差異,也顯得光滑、板滯,尤其是見刀法的石印。鋅板復制印雖部位可以準確無誤,但筆法易見軟熟。至于憑空偽造的印,只要我們對一個時代、一個作家的印章看多、看熟了,也容易辨其全偽。如常見作偽惲壽平的畫上,有一套偽印,與真印不同,就可據此為鑒。偽印的使用,除了偽造一些名人字畫之外,還有些無款的古書畫,添上偽印,就稱為某人之作;也有添上偽鑒藏印,推前此件的時代,或使人相信曾經某名家鑒定,定系真跡、名品等等。

以印章來輔助鑒別書畫的真偽和斷代,其作用可與款字、題跋同樣重要。但是,運用時除了印章本身其真偽先要辨明之外,即使是真印章,也不能保證該件必為真跡,因為印章既可以為同時代人竊用(多半為其子、侄或學生),也可以留給后世。如《虛齋名畫續錄》著錄清·王武花卉冊后王芑孫題跋中說:王武的印章在他死后為其曾孫世紳、從曾孫世泳用在他們仿作的王武偽畫上,就是一個很好的例子。同時,以印章來斷代,只能斷前,不能斷后,如石質印章從元末明初出現以后,一直用到現在:牙印則千年來一直在用。印色(水印、油印)很長一段時間同時使用,元、明至今全用油印,更無法靠它來斷其時代了。

更有一椿不易理解的事,曾在元、明中間的書畫鈐印中出現過。如元代錢選、鮮于樞、黃公望;明代沈周、文徵明、陳道復、陸治等人,他們有一些書畫作品在本身上都是真跡無疑,而其中一些看來似是同一方印的印文卻在部位上往往會略差一些,對不起來。最難解答的一個具體例子是:有一幅沈周畫的黑牛冊頁真跡(《臥游冊》之一),在款題下印了一方“啟南”朱文印記,又在左下角鈐上同文同樣大小的一印,篆法大致也差不多,就是筆劃部位上稍有參差(當然不是一印的重鈐),這就無法說哪是印真、哪是印偽,更不能從它的印文身上來幫助區別那幅畫的真偽了。現在只能推測為,當時有些人就有大同小異的印子若干方,同時鈐用。當然其中也可能有后添的偽印,但亦非全是后添的。根據各種不同情況,所以我們對那些問題不能摳得太死,必須區別對待,才不致反而混淆了書畫本身的是非真偽。

明 沈周《臥游圖》冊(十七開之一),紙本,設色,縱27.8厘米,橫37.3厘米/每開,現藏北京故宮博物院