王季遷談氣韻、畫品、筆墨、紙絹

來源:中國書畫網 作者:中國書畫網編輯部

王季遷先生(1907-2003)是著名書畫鑒藏家,其先后追隨顧麟士(1865-1930)、吳湖帆(1894-1968)學習繪畫及鑒賞。1949年移居美國。王季遷擁有中國書畫方面的廣博知識和過人的眼力,為西方世界了解、認識、鑒賞并研究中國古代書畫,開啟了難得又可靠的門徑。1971年至1978年,徐小虎就中國書畫筆墨問題對旅美著名書畫收藏家、鑒賞家、畫家王季遷先生進行了一場馬拉松式的采訪。徐小虎具有中德雙重血統,先后就讀于美國普林斯頓大學中國藝術史專業、英國牛津大學東方研究所,以敢于大膽質疑而著稱。傳統中國書畫曾有“只可意會,不可言傳”之說,通過二人時而犀利時而風趣的問答,王季遷先生對中國古代書畫的筆墨特質、用筆技法、構圖布局、時代風格等的獨到觀點逐漸清晰地呈現出來。茲摘錄部份談話與讀者分享。

關于謝赫“氣韻生動”的解釋

[徐小虎](以下簡稱“徐”):首先,我要請教您的是關于謝赫六法中的“氣韻生動”,該如何解釋?這個問題向來眾說紛紜。

[王季遷](以下簡稱“王”):很多人將繪畫上的“氣”與文字上的“氣”混淆了,而聯想到“空氣”、“呼吸”等等。“氣”的延續即是“韻”,而整個動態表現的過程,則可以說是“生動”。但是我的解釋不大一樣。中國的書畫作品有些表現出動態,有些則否,例如,草書是極具動勢的,而楷書則無,可是二者對我而言,都有“氣韻生動”的潛在性,那就是字體的結構、筆的排列與其相互間的關系,都可以表達出“生動”的內涵。顏真卿的字和倪瓚的山水畫都可以說是無動態,或只有極少動態。倪瓚總是畫那幾塊石頭和一些樹,但是樹、石布置的方法卻令人感覺舒暢。也就是說,顏、倪的作品表現出自然的趣味,而不是人工造作出來的。總而言之,他們都表現出一種自然效果,并具有一種人的個性或姿態,因此人們看到他們的作品就感到舒服。

[徐]:您認為“氣韻”是一種外觀(名詞),而“生動”就有點像“活的”一樣(氣韻的形容詞)。您是在說一種精神活動嗎?

[王]:嗯,就拿一個呆板坐著的女人來說,她沒有內在的生氣,那就像木頭一樣。如果她的坐姿具有某種特質,使她有別于其他女人,或別于其他無生命的東西,那也可以說是一種“氣韻生動”。事實上,好的繪畫作品都具有這種特性,比如畢加索、馬蒂斯等。但是如果作品的“氣韻”不夠“生動”,便無法激起一種生命的感覺,那就稱不上是一個大畫家,因為他無法抓住“動”的特質。

[徐]:您特別強調“生動”是像活的一樣或是活動的,而且您提到“姿態”、“人性”,那么,所有的漫畫或卡通都可以說是“氣韻生動”嗎?

[王]:不是。就像是一塊美石,它不會動,也不會呼吸,但是我把它放在屋里,并欣賞它,這是因為它特別的形狀使人聯想到活力,也使人聯想到動勢。它有姿態、有人性,就好像它能夠活動,并且可以呼吸,所以,對我而言,這塊石頭極其“氣韻生動”。舉例來說,如果一個人死了,他的“氣韻”也就不再“生動”。在繪畫中,“生動”感覺的傳達,是建立在各種要素的組合上,像黑與白、有與無等。它們必須組合起來讓人看得舒服,必須是很自然的創造,而非刻意的安排。這種感覺不但是活的,也是動的。

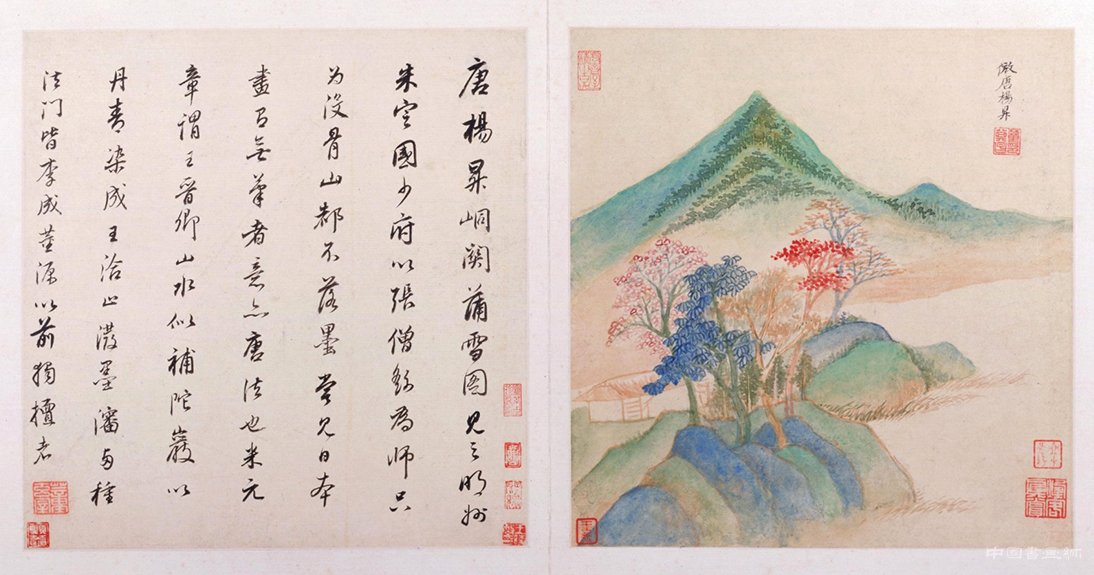

董其昌《仿古山水冊》,現藏北京故宮博物院

關于畫品的一些問題

[徐]:請問您對“神”、“妙”、“能”三品目的定義是什么?

[王]:我們習慣上將繪畫分為“神”、“妙”、“能”、“逸”四品,我個人認為可以去掉“妙品”,因為它只會使品畫分等更加混亂。

[徐]:您對推翻一千多年的傳統,不覺得有所疑慮嗎?

[王]:如果它是愚蠢的,我就不會疑慮。我是這樣看的:“神品”是說畫得很好,并且能畫許多種類……

[徐]:您的解釋很大膽,您認為一個畫家熟練于各類型的繪畫,也就是說他能畫山水、人物、道釋、花鳥,就能被列為神品。您是在區分畫家而不是畫。我從未聽過這種看法。

[王]:聽我說完。以戴進和唐寅為例,戴進是“能品”,雖然他畫得很好,卻不能和唐寅相提并論。唐寅無所不能入畫,他達到一個比一般畫家都高的境界,所以,唐寅應列為“神品”。

[徐]:您能將唐寅的壞畫與戴進的好畫放在一起作比較嗎?

[王]:不能這么比。唐寅的能力、技巧,不一定比得上戴進。就如清初四王中,王翚是“能”的,非常有技巧,但是他的藝術價值卻比其他三人略遜一籌。

[徐]:我懂了。那您將石濤和八大山人歸為“逸品”了。

[王]:不是。他們二人的藝術成就已超越一般的畫家,因此他們是“神品”。

[徐]:那么,誰屬于“逸品”呢?

[王]:“逸品”是指繪畫具有特別的藝術特質,卻又缺乏技巧和能力,換句話說,是靈感的,而不是“能”的。我認為作品分為這三類就夠了。

[徐]:請再說詳細一點。

[王]:好的。我們可以說,有技巧能力而缺少表現的是“能品”;有特別精神或表現卻缺乏技巧的是“逸品”;而擁有技巧能力和表現能力的則是“神品”。我想這樣解釋是合理的。

[徐]:這是合理的。您雖然如此說,但我卻不認為您反映了清代美學,而是有太多想象、太多創造,太大膽。

[王]:我們繼續說下去!趙孟頫屬于“神品”。他可以畫得很好,并且可以畫各種東西,人物、山水、竹石、動物等,通常都可以激起特別的表現特質。他經過許多不具能力的階段,但最后他發展出元代藝術家的標準、方向,尤其在運用筆墨方面。

[徐]:我想您把董其昌也放在“神品”中了。

[王]:恐怕不是。他的畫經常缺乏技巧能力,他思想上的成就大于他手上的功夫,我寧愿將他置于“逸品”。雖然董其昌缺乏技巧,但大多數的作品卻有很高的精神,所以繪畫上我將他列為“逸品”。當然,如果缺乏精神和技巧這二者的作品,就稱為“無品”,不值得一提。另一方面,在書法上我將董其昌列為“神品”,因其極富技巧,并且充滿了神奇的新精神。

[徐]:但是對我而言,董其昌的畫看起來還蠻具技巧性的呢!

[王]:不盡然。他畫中結構的成功是偶然的,任何一個畫家都能很容易地辨別。書法上的要求較繪畫為少,結構已經被確立了,不需要在上面花太多功夫,你只要跟隨已經建立起來的結構程序,包括筆順,再加入自己的天份、筆意、人格,就會成功的。然而繪畫的要求較多,它不是一件只要每天寫一個“天”字那么單純的事。繪畫中的“神品”是要求每一幅畫都要包含新的觀念、新的視覺。你必須在每件新作品中創造自己的結構、筆法、皴法和顏色,你得在以上這些范圍內嘗試去獲得成功。

[徐]:哦?我不知道您到底反映了多少晚清的精神?您的老師吳湖帆先生他是如何品畫分等的?

[王]:他不會在這些事情上小題大做的。我想他的想法應該和我一樣,不過他從來不說,因為他只知其然,不知其所以然。

[徐]:最后,對于院派畫家和業余畫家,您的看法如何?十二世紀早期的《宣和畫譜》似乎反映出徽宗皇帝的看法。畫譜中說“咫尺千里”,但這只有那些“胸中自有丘壑”的畫家才能明白。其中還提到大多數的山水畫家是業余的,而非來自畫院的。

[王]:我認為我們是在評論畫家的畫,而非他的職業。一開始,宮廷畫家主要的制作都是有功用的,為政治而作的藝術,就如同廣告和宣傳。但是我們別忘了南唐時的董源就是李后主的畫師,而在米芾時期,這位畫師的地位提高了。明末時,董其昌又將隊提升到文人畫或士大夫傳統的創始人。有宣傳和裝飾功能的畫,也有表現比較自由的繪畫(藝術家的自我創造),區分這二者是很重要的一件事。在前者,繪畫最重要的就是技巧,而個人的個性則為次要;而后者,私人性的繪畫中,個性卻是最重要的。當然,畫家的態度會隨著對象化而有所不同,也就是說他是為自己畫,還是為資助他的人而畫。但是,我們必須記住,一個畫家在這兩種情況下都能作畫,例如荊浩、李成、董源、范寬這些偉大的畫家,他們在當時或著錄上都獲得極高的評價,其中只有李成不是職業的。在西方畫史上,我們可以說中古的宗教畫等于我們的院體畫,而從現代、從印象派開始,則相當于我們的文人畫。

郭熙《早春圖》軸,現藏臺北故宮博物院

筆墨鑒賞中的一些基本態度

[徐]:您顯然認為筆墨本身即是藝術,而且是藝術的精神和精髓,別人看線條卻視為輪廓、結構、筆畫或皴法。多數人,至少是多數受過訓練的西方人,他們是在“看一幅畫”,而您是在“讀筆墨”。您如何描述這種筆墨觀點?古人自己運用筆墨,他們又如何欣賞或“閱讀”畫中的筆墨呢?

[王]:正如我先前提到的,筆墨或水墨是由中國毛筆所畫出,而具有無限的多樣性,在歷史中自然而然地增加了它的重要性。你若是一直用一支鉛筆或唱針,就永遠只能畫出同樣的線條,那有什么用呢?當然,筆墨的意識在西方是毫無發展的,因此我說看中國畫的第一要件,就是要承認這項基本差異。中國人到唐代時就已敏銳地知道了筆墨藝術無限的潛能。如果你不看一個畫家基本表現潛能之發揮(即透過筆墨),那么你就看不到中國畫的精髓。書法就更不用說了。

[徐]:那么說,我們是否應該將中國繪畫中的筆墨視為一種筆跡學?這是不是華人透過筆墨的一種“看相”專長呢?

[王]:可以說是,也可以說不是,不過這樣的類推并不適當。我認為,筆墨像人的聲音一樣,它們有各自的特性,而互不相似。人們沒有受過筆跡測驗的訓練,但奇怪的是,別人如何能憑著一些筆畫來做區別。對外行人而言,筆墨都是一樣的,但是對我而言,筆墨則顯出個人的聲音。國畫中的筆墨就像是受過訓練的聲音一樣,所以它們不僅有一種聲音,還具有特別的表達模式。每個畫家都有自己特別的用筆方法,來畫出他的點、線,如披麻皴、斧劈皴等。如果你只是發一個聲音,就如用筆做一個記號,但是當你唱歌時,它就像繪畫一樣變得有規律了,個性也就顯露出來,而個人的風格無論是唱歌還是繪畫,也就容易被辨別了。

[徐]:照您的說法,一流畫家的筆墨能夠很容易被辨別?

[王]:的確。世界上的一流歌唱家很少,他們可以和那些擁有優越筆墨的少數畫家相比。歌者越好,其聲音越容易被辨識,而且愈不容易被模仿。同樣的,畫家的筆墨愈精湛,也愈不易被假造。中國的筆墨就像聲音訓練般,必須經過極多練習,耗費許多功夫,才能達到精通的地步。

[徐]:據我了解,無論是中國戲曲還是西方的歌劇愛好者,他們上劇院都是為了聽歌者的聲音,而不是為了“看故事”。

[王]:我就是這個意思。許多西方繪畫,例如用線條畫出輪廓去解釋一個物體、情況,就像是戲劇。西方繪畫在印象主義以前像是話劇,而中國繪畫則像是歌劇,此時聲音是主要因素。在前者(話劇),演員的聲音不是最重要的,重要的是戲的發展,在繪畫上則表現出形體,而后者是(歌劇)——中國繪畫——歌者與劇情同樣重要。聲音的特質(即筆墨)很 重要,而故事的表達也很重要。正如你所說,在中國也是一樣,人們是去聽歌者的聲音。在西方,人們成群地去聽卡羅素(Enrico Caruso);在上海,人們去聽戲,他們不在乎是什么戲,因為唱戲的是梅蘭芳。

[徐]:他們都有很多的模仿者,學習他們嗓子的用法……

[王]:對,可是沒有第二個卡羅素,也沒有第二個梅蘭芳。最優秀的年輕藝術家,都有了新的、自己的偉大名字。聲音,特別是以傳統方法訓練過的,不只是唱歌劇,往往是學習成名歌者的唱法,我想這也可以類推到中國畫中的筆墨。基本上,中國繪畫中表演藝術的成分,比創造藝術要來的多。

[徐]:現在您可否談一談,要辨別一個人的聲音和筆墨有哪些標準?

[王]:首先,你要了解什么是好的筆墨。你不能只拿一張所謂好筆墨的樣本,去在其他作品中尋找類似的筆墨(如同對印章一般)。當你聽到一個聲音的時候,也要了解什么使它好,什么使它壞。我們對歌者的要求包含哪些特質呢?他腔調圓潤、呼吸的方式和樂句的自然舒暢,都是我們所要求的。了解中國畫,你必須知道好的標準,而不僅只滿足于分辨不同的筆法和皴法。筆畫就像句子組成一個型式,我們現在說的是內在特質,就是你必須熟悉每一個藝術家的個人筆墨,他們特別的用筆,每一個畫家都有自己的筆法。你要多看畫,眼睛的訓練是靠視覺經驗的深度,你必須特別注意筆墨。最后,你如果要真正抓住筆墨的真意,你就需要自己試驗用筆。為什么我只看倪瓚所畫的一角,就可以認出他的作品?因為我已經沉迷于他的畫中,并且親手練習了好幾百遍,所以我對他手腕的每個轉折、腕力增加或減少律動等,都很熟悉。

[徐]:這種練習不就是在制造贗品嗎?

[王]:不是,傳統的書本和西方的學者也許都堅持:中國畫只是“抄襲古人”,或者是“不斷地重復某人所做過的”而已,但事實上,我們覺得珍貴的,是畫中所加入的新鮮成分,以及個人的貢獻,而這種新鮮成分并非粗俗而沒有根據的,而是一種包含了過去的經驗。以王時敏為例,他總說他是用黃公望的方法作畫,但是當你看到他的畫時,就可以知道二者其實是不同的。在表面的用筆、皴法上可能有很多相似的地方,但其中的特質是不同的。如果王時敏毫無創造性地模仿黃公望,而絲毫沒有貢獻,他就不會得到這么高的評價。你一定得了解中國仿古的背景,那是一種對傳統儒家的尊重。

[徐]:概言之,筆墨在中國畫中,就像受過訓練的歌者的聲音,我們借著熟悉他們獨特的用法和手腕的運作,去學習辨識、鑒賞它們。您也說,所有的藝術家雖然在模仿前代的大師,學習前人的筆法,但是卻永遠得不到原作品的本質和表現。每個新的藝術家最后都發展出自己的筆墨風格,所以我們要學習認識筆法和較困難的用筆。

[王]:大致上是這樣。

石濤《唐人詩意冊》,現藏北京故宮博物院

材料:筆、絹、紙的問題

[徐]:我想簡單地談談中國繪畫中筆和墨的關系。請您敘述一下不同的筆和它們不同的效果。

[王]:好的。筆其實有很多種,有不同的毛、大小和形狀。我通常用兩種:狼毫和羊毫,有些則是狼、羊毫混合的(兼毫)。狼毫——棕色、較硬,用來畫線;在渲染時用羊毫——白色、較軟、吸水力強。另外還有許多毛也適合制筆,包括兔毛和雞毛等。張大千曾經送我牛耳毫的筆,是他在巴西收集、在日本制成的。它們很適合畫畫,用起來像狼毫。我曾聽過廣東有茅草做的筆。你得了解,制筆的材料是沒有什么限制的。不同的地區有不同的習慣。有時候材料影響了藝術家,有時候則是藝術家發明一些材料來制筆。在西方,黑貂毛最適宜制筆,但是中國筆基本上分成硬的和軟的兩種,分別用來畫畫與寫字,原則上即指狼毫和羊毫,有些是一半一半混合的(兼毫)。

[徐]:您的意思是說皴法由毛的種類來決定,而非筆尖的長短?

[王]:筆的大小也有關系,比方說你無法用一枝太粗的筆畫出一條很細的線。但是真正決定皴法的不是筆,而是如何用筆。

[徐]:您認為畫一條很細的線得用硬筆或狼毫?

[王]:當然,在畫輪廓時我只會用狼毫或鼠須筆,它們的硬度是一樣的。用狼毫的話你可以比較用力些。

[徐]:是因為羊毫的彈力不夠?

[王]:對。十八世紀乾隆(1736-1795)時,有一件新奇的事:一些書法家開始用軟的羊毫來畫線條,這是一種非常困難的挑戰。實際上,用這么軟的工具來完成藝術工作,是很優越的成就,而用這種軟筆在繪畫和書法上的挑戰,還沒包括筆畫的立體感和內在的力量。這種演變導致了花鳥畫的興盛和山水畫的逐漸沒落。

[徐]:因為用的筆不同而導致山水畫沒落而花鳥畫興起嗎?那他們為何不給自己一個挑戰,試試用這種軟筆畫出硬的筆畫或線條呢?

[王]:軟筆開發出新的表現途徑。當羊毫充滿了墨和水時,你可以擴展筆尖,在一筆畫中可以創造出大的花瓣或葉子。十九世紀末到二十世紀初的畫家,如吳昌碩、齊白石,幾乎都是用羊毫作畫。不過,當然,他們畫中某處的一個細線條或是有力的線條,也會是以狼毫畫出的。

[徐]:您說的是接近乾隆時期的畫家,像八大山人(約1710年卒)所畫的蓮花梗,那些充滿筋肉而又長有力的線條,是用羊毫畫的嗎?

[王]:我不知道,八大山人可能有一些是用羊毫作畫,但是一定沒有后來的畫家用得多。你說有筋力的蓮花梗可能是用軟筆畫的,但是他畫的一些漂亮的干筆(如在山水畫中的干筆)就不可能是用羊毫,那一定是用狼毫畫的。無論如何,我們可以說,十八世紀末發生了一個重要的改變,或者早在八大時期,書法和花卉畫就已經從硬筆過渡到軟筆。

[徐]:看畫中那些濕的點子,紙也有所改變了嗎?

[王]:是的。直到那時,畫家用的紙大部分都是上過膠的,叫熟紙,熟紙不太吸水。不過八大已經開始用沒有膠的紙,也就是生紙。特別是當時的書法家,像劉墉,他喜歡用吸水力較強的生紙。花卉畫家,像趙之謙,他用生紙畫花瓣,產生了擴散的新效果,他用很濕的墨和水在生紙上渲染,完成了沒骨的影響,并重新為花卉畫開辟了寫意的新方向。

[徐]:我認為徐渭已為這個方向鋪了路,是不是?

[王]:不。徐渭不常用生紙,你也許以為他們的面貌是一樣的,但是徐渭作品中那種好像生紙達成的效果,只是因為他用了一種個人的技巧。他在他的墨中加了一些膠,他的紙是當時用的紙類中比較生的紙,而膠可以讓水墨不致太擴散滲開,花瓣就會出現一個“邊”的效果。其實我覺得生紙是從八大開始用的。

[徐]:您自己是用什么紙呢?

[王]:我用的是皮紙,有一些吸水力。皮紙是樹皮(如桑樹皮等)做成的。另外有一種有棉的紙,現在通常被稱為宣紙,它像衛生紙般是生紙,而且吸水,據說含有一些棉絮,特別容易滲水,也有不同的厚度。另外,還有雙層的宣紙,稱為夾貢紙。

[徐]:棉紙類的紙比皮紙類的紙更有吸水力嗎?

[王]:是的。就畫傳統山水畫而言,傳統的山水畫是以線條為主,而不是以渲染為主,最好以半吸水的紙來作畫。這種做法一直到乾隆時期才有所改變,此時畫家開始用生紙。

[徐]:他們在哪里發展生紙的呢?

[王]:嗯……在明代,這是他們日常用的紙,在出殯時用的(比如做陪葬用的紙房子等)。傳統上寫字或畫畫所用的紙,都已經上了一層膠,以避免完全吸水。我們看倪瓚的畫,墨沒有滲入紙,而紙也并不光滑,那就是半吸水的紙。但是乾隆時開始使用生紙,并且多使用干筆。

[徐]:南宋又是如何?像是北宋晚期那種霧氣蒙蒙的山水又是如何畫的?比如米家云山的水墨淋漓。

[王]:即使到元代,仍然是以半吸水紙作畫。看看方從義的畫,就是米氏的風格,充滿了霧氣迷蒙的樣子,可是你看他用的紙卻是上了礬的紙。最近有人在紙上用礬,使它幾乎與西方的紙一樣不吸水。以前的紙作礬處理后,墨就不會滲透,會保留在表面,這就叫礬紙,不易于作畫。

[徐]:黃公望曾經提到在絹上用礬處理。

[王]:那是另一件事,用礬于絹上是很久以前就有的。但是我認為北宋早期,他們仍然是使用生絹。例如,我有一卷人物草圖,可能是為將來畫在寺廟墻壁上用的,是武宗元的作品,這個卷子就是以生絹畫的。生絹的效果是墨透過表面滲入纖維中,它也會擴散。可是以礬處理過的絹,會變得和西方水彩紙一樣,完全不吸水,所以,顏料可以積聚在絹面上,厚重的顏色也可以用了。

[徐]:古人買畫是不是會要求絹畫要跟敦煌或唐墓中壁畫的顏色效果一樣鮮艷?

[王]:是的。無論如何,我認為它的目的一定是裝飾,為了配合莊嚴的建筑。如果你要壁畫能夠移動,就得創造出絹的旗幟或幔帳。他們也以亞麻或大麻(布)作畫,加過礬后,就能畫出厚重的顏色,就和在敦煌所見的一樣。這種做法一直到宋、元,甚至仇英和唐寅,從他們顏色厚重的作品中都能得知。畫在生絹上的顏色滲透到了纖維,干了以后絹面的顏色就會很淡。生絹在北宋不如熟絹受人喜愛,雖然畫家們仍然用它打草稿,就像我手上武宗元的卷子。你看奈良正倉院的白描菩薩像,就是畫在生絹上的,而它筆畫線條上的墨是向外擴散的。

[徐]:它不是畫在麻上的嗎?

[王]:可能是麻,但是很顯然,它不是熟的,因為它跟在絹上作畫的效果一樣。我猜北宋的畫家對筆畫線條很重視,而且要保持線條的清晰。絹上了膠可以防止線條旁邊滲出水分。八大時期,顯然對工具間自然相互的作用產生了很大的興趣。而墨在生紙上的效果,和線條旁邊滲出水分的結果,就是產生了一大堆這種效果的畫。

[徐]:我們回到筆的長度和寬度的問題吧。

[王]:那完全關乎個人喜好。一些畫家喜歡用大筆,有一些則喜歡用小的。你用習慣了一枝筆后,會用它來畫大部分的作品,而且會畫得很好,不管是細筆或粗筆。就畫細筆而言,你只需要運用筆尖,也就是說筆的尖要好,其他部分就無所謂了。當然,最重要的是你要適應它,并且能完全地控制它。

[徐]:筆尖的長度對某種皴法而言有沒有關系?

[王]:嗯,唯一的限制是無法用一枝小筆來“擦”,但可以用大筆來畫細線,二者不可顛倒。

[徐]:在界畫中一定要用一枝細硬的筆吧?

[王]:是的。筆可以是長的,但筆尖要小。一般我們都會用一種較瘦、筆鋒很尖的筆來畫。另一方面,如果你用側峰,造成李唐的畫法,那么筆的長度就決定了皴的寬度。就一條很寬的皴而言,你當然需要一枝較長的筆。畫出這種皴是用側鋒取勢,并將筆桿往下拖。你由此可以得知,一枝長的筆會畫出大的筆畫,而小的筆就會畫出小的筆畫。

[徐]:是的,您提到李唐的大斧劈皴,他的筆墨是否比郭熙的《早春圖》要硬?您要用像狼毫的硬筆來畫大斧劈皴嗎?

[王]:我認為董其昌所稱的南北宗是完全沒有道理的,這是他的幻想,而且過于浪漫。他其實把這件事弄得含混不清了。他所看到的北宗,只有李唐的側筆,還認為這就是北宗的風格,而將歷史其余部分拉回到王維時代,這都是胡說八道。

[徐]:回到我剛才的問題,您認為李唐派的大斧劈皴需要用硬的筆,這是指狼毫嗎?

[王]:是的。如果你用一枝軟的羊毫,就無法制造出如此形狀。日本的雪舟是用一枝硬的筆,一看便知。如果一個人堅持用羊毫來做大斧劈皴,那筆墨必不如以狼毫來畫顯得有質感。

[徐]:那么郭熙的卷云皴是用軟筆畫的嗎?

[王]:我不太確定。不過看起來像是使用兼毫,制筆的人會更清楚。但是我看郭熙的筆墨比李唐那一類的筆墨較為柔和。并不是說用狼毫筆畫不出這種效果,如果是枝大筆,而且輕松地用它,也許可以做出同樣的效果。這完全視乎一個人的用筆、筆法和技巧。這就是我們所說的“用軟筆用硬筆墨,或是硬筆作軟筆墨,是在考驗一個人的‘本領’”。

八大山人《河上花圖》卷(局部),紙本水墨,縱47厘米,橫1292.5厘米,天津博物館藏

關于墨

[徐]:我們談談墨吧?郭熙提到好多種類的墨。

[王]:我認為那是較晚繪畫上的一種表示。在最初,我想人們畫畫就像現在畫水彩一樣,沒有特別的名稱。后來人們注意到這些不同的筆墨,并把它們羅列出來,再分別賦予一個名字。大部分的名稱是根據技巧而命名的,這些皴法是由于它們的外形而在后來命名的,但是較早的藝術家在發展這些筆法時,卻不曾注意這些分類。例如在南宋之前,大部分的藝術家都發展出自己的一套皴法,他們不像后來的畫家在互相抄襲,他們只顧著創造他們個人的想象,創造出構成山水的方法。如果我去瑞士,我也可能發展出一些新筆法來描寫阿爾卑斯山的特質。追溯到來源,就是大自然(的各種現象提供給畫家的啟發)。一個人可以從自然中發展出無限的、新的描寫方法,隨之而來的就是這些方法由后人歸類整編,成了專有名詞。

[徐]:回到墨的問題。您在繪畫中除了色彩以外,共用幾種墨?

[王]:我只用一種,但是這種墨有許多層次,總稱為“五彩”。前人曾說“畫石之法,先從淡墨起,可改可救,漸用濃墨者為上”。

[徐]:黃公望曾經這么說過,他說這種方法比較容易修改作品。

[王]:是的。他所說的“可改可救”,是就一個草圖或輪廓而言。事實上,這種理論并不完全正確。好畫就像音樂,我們從元代開始才比較強調筆墨,主要說的是山水,也就是中國在繪畫上主要貢獻。在一塊石頭上就已經有好幾層筆墨,有淡的、濃的、黑的、干的、濕的……當你畫過淡墨,又用濃墨于其上,并不是要以濃墨蓋住淡墨,而是要增加畫面的深度與質感的趣味。雖然淡墨不如濃墨那么明顯,可是它也不會被濃墨所遮掩。在室內樂中,一個響的聲音比輕的聲音傳送得要遠,又不會蓋住它,與這沒有什么不同。在元代,一個好畫家專心致志于筆墨趣味中,用濃、淡的筆墨層層加上。在一張好畫上,濃墨、淡墨應該很清晰,彼此的關系要很協調。淡墨與濃墨傳達出不同的聲音,二者卻又像合奏一樣彈出。在這種情況下,當一個吹笛者很輕地吹奏,他并非是要像黃公望所說的“可改可救”,而是為了音樂所需要的質感。但是當我們談到好畫,我們也不會想到“可改可救”,必須借濃墨來遮掩淡墨的錯誤。當錯誤發生時,好的畫家就會想辦法把這錯誤畫成別的東西,這是成為天才即興之作的一項考驗。

[徐]:我的問題是關于墨的濃度。郭熙曾提到在墨中加入花青。

[王]:郭熙所關心的是在絹上用墨的方法,那和在紙上有所不同。

[徐]:您的意思是說,有不同種類的墨?

[王]:不,同樣的墨,但用法不同。同樣的墨可以濃,可以淡或重,只是程度上的問題。

[徐]:但是,不同的墨是由不同的原料制成的吧?

[王]:以目前來說,是的。西方人說,色彩有暖有冷的。中國的墨也有此分別。溫暖的,稍含一些紅色;而“冷的”,里面包括石青。我用過德國制的墨汁,有分暖色或冷色的。

[徐]:我們能討論中國墨嗎?

[王]:可以,不過中國墨也有兩種不同的基本色調。一種是松煙制成的墨,帶藍黑色,這涉及了技術上的問題,最好與制墨者去討論。有些人喜歡墨發黃色的光,黃公望曾說過在墨里加一些藤黃水,可以使色調溫和,畫略泛黃,有如用老紙作畫。我跟他相反,我喜歡藍黑色的墨。不是說墨是藍色,只是它含有花青,可以顯出較墨的墨色。我不喜歡帶黃色的墨,看起來好象永遠不會黑。我用過一種叫黃山松煙的墨,這個老牌子名稱的由來,是用長在黃山上的松樹燒成煙灰而制成的。總之,在美國我是用最黑的墨。如果你發現墨不夠黑,可以加入一些花青。黃公望也許說過他在墨中加了藤黃,可是到目前為止,我沒看到他作品中的墨色像是加入了任何黃色。

[徐]:從整體看,元代文人畫有一種溫暖的感覺。反之,北宋的一些遺風則出現了冷而疏離的感覺,好像很莊嚴?

[王]:這與現實生活有關。在宋代,繪畫被用來裝飾很大的墻壁,所以結構巨大的畫就顯得遙遠而寒冷。元代文人畫可以拿在手中看(因多為手卷、冊頁),是和觀賞者很親切的。

[徐]:很奇怪,您的作品在尺寸上來說是較小幅的,但畫里面的東西又是巨大的,我認為這令人感覺遙遠與清冷。從您的作品中可以看到如此一個大世界,實在是小中現大。您將北宋的景色再現,為中國畫帶來了偉大而令人敬畏的空間,也許這種冷的成分,是因為您用最黑的墨,還用花青加深了墨色。

[王]:承你謬贊。也許你餓了,我們去吃飯吧?

[徐]:太好了,我已經聞到太湖魚的香味了。

---------------------------

本文節選自 徐小虎著,王美祈譯《畫語錄:聽王季遷談中國書畫的筆墨》(桂林:廣西師范大學出版社,2014)