中國書畫網(wǎng) > 藝術(shù)資訊 > 鑒定 > 藝術(shù)品收藏的深坑:如何確保自己買到的不是贗品?

藝術(shù)品收藏的深坑:如何確保自己買到的不是贗品?

來源:Artsy官方 作者:中國書畫網(wǎng)編輯部

Restorers in the studio of the Doerner Institut prepare for a conservation.

Photo by Matthias Balk/picture alliance via Getty Images.

作為溫斯頓藝術(shù)集團(Winston Art Group)的常務(wù)董事,伊麗莎白·馮·哈布斯堡(Elizabeth von Habsburg)在30年的從業(yè)生涯中見過不少的贗品。她對一批法貝熱(Fabergé)的收藏仍記憶猶新——在這批100件藏品中,僅有兩件是真跡。除此之外,她還鑒定過一幅塞尚(Cézanne)的偽作,也發(fā)現(xiàn)過一整倉庫的偽造藝術(shù)品。馮·哈布斯堡甚至無需過目,就能判定它們的真?zhèn)危驗檫@批藏品的相關(guān)文件中早已顯露端倪。

藝術(shù)品贗品成為頭條新聞的背后,少不了對忽視細節(jié)的縝密核查,以及鑒定實驗室測試材料的幫助。這些技術(shù)固然有助于識別贗品,但卻并非不可或缺。事實上,根據(jù)估價師、律師和其他專家的建議,收藏家可以使用一些更簡單、便宜的策略來幫助識別潛在的贗品,以免追悔莫及。

第一步:了解你的經(jīng)銷商

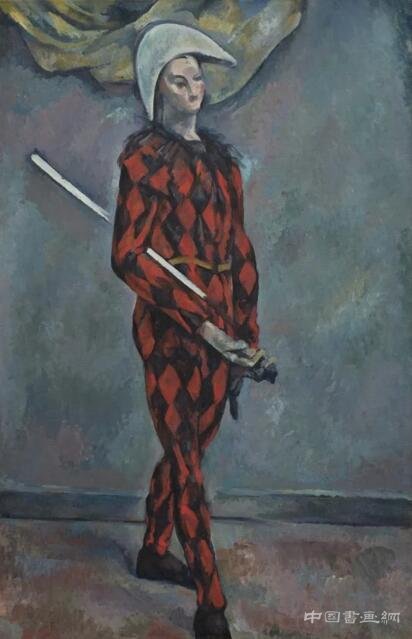

Paul Cézanne, Harlequin, 1888-1890, Oil on canvas, 39 3/4 × 25 9/16 in, 101 × 64.9 cm.

Courtesy National Gallery of Art, Washington.

在接觸藝術(shù)品之前,首先要考慮的因素是經(jīng)銷商。在法貝熱的造假案例中,馮·哈布斯堡女士就發(fā)現(xiàn)了諸多疑點:一方面,大部分作品缺少關(guān)鍵性的文件,而另一方面,在數(shù)年時間內(nèi)將贗品源源不斷賣給不知情藏家的經(jīng)銷商,也同時全權(quán)負責(zé)該藏家藏品的年度估價。在購買任何價值數(shù)千美元或更高價格的藝術(shù)品時,都不要僅憑賣家的一面之詞來作出決定。馮·哈布斯堡表示:“你必須擁有獨立的建議渠道。”

材料化學(xué)家、藝術(shù)科學(xué)分析公司(Scientific Analysis of Fine Art)總裁詹妮弗·馬斯(Jennifer Mass)說:“購買藝術(shù)品是十分情緒化的決定,而藝術(shù)界的作風(fēng)也尤為老派:無需審慎核查,握手即可成交。”當(dāng)收藏家向經(jīng)銷商提出太多問題時,他們可能會覺得自己很不禮貌。那些自稱為了獲得藏品率先致電經(jīng)銷商的藏家,更容易對此感到羞赧。正是這種莫名的興奮、對錯失良機的恐懼和盲目的信任,導(dǎo)致收藏家在不知不覺中買到了贗品。

做一些“偵探工作”

Natalia Goncharova, Laundresses, 1911, Oil on canvas, 40 1/5 × 57 1/2 in, 102 × 146 cm.

bpk, Berlin / Russian State Museum, St. Petersburg, Russia / Photo: Roman Beniaminson / Art Resource, NY / Goncharova,Natalia (1881-1962) © ARS, NY.

避免上當(dāng)受騙的最好方法就是遏制沖動購買的欲望,并對經(jīng)銷商和作品本身做一些研究。直接上網(wǎng)查找名字是一個不錯的開始,特別是要確保經(jīng)銷商信譽良好時,這一招尤為管用。任何負面新聞都是一個警告信號,如若信息乏善可陳,你也不得不提高警惕。在 How's My Dealing 網(wǎng)站上進行檢索也值得推薦,藝術(shù)家們可以在這個網(wǎng)站上對經(jīng)銷商打分、評論。從經(jīng)銷商對藝術(shù)家的態(tài)度中,你可以推敲他們對待客戶的方式。

一旦經(jīng)銷商通過測試,你就應(yīng)該開始詢問關(guān)于作品的問題。它之前的所有者是誰?從哪里得到的這件藝術(shù)品?它是否被保存過?你可以直接要求查看它的相關(guān)文件。如果經(jīng)銷商在回答你的問題時猶豫不決或避重就輕,那就是一個危險的信號。若不知道建造方式與年份,你絕不會斷然買下一棟房子或是一輛車,那又為何對藝術(shù)品網(wǎng)開一面呢?

下一步,你需要檢查所有重要的文件。這類文件包括作品的所有權(quán)歷史(provenance)、對簽名的鑒定以及展覽和保護(conservation)的記錄。每一件并非全新的藝術(shù)品都會有相應(yīng)的來歷證明文件。如果無法提供,那肯定有什么貓膩。對于新的藝術(shù)品而言,你可以隨時聯(lián)系藝術(shù)家或他們的工作室,詢問作品的情況。

成為出處專家

Jean-Michel Basquiat, Crimee, 1982, Acrylic and oil paintstick on Masonite, 72 × 144 in, 182.9 × 365.8 cm.

© 2012 Artists Rights Society (ARS), New York.

一名“稱職”的偽造者深切知道出處的重要,因此文件本身的真實性也需要與藝術(shù)家的作品目錄(catalogue raisonné)進行逐條核對:作品目錄權(quán)威、全面地記錄了一名藝術(shù)家創(chuàng)作的所有作品,通常由藝術(shù)家的遺產(chǎn)管理人編纂而成。除此之外,證明文件(authentication documents)也可以偽造。事實表明,馮·哈布斯堡發(fā)現(xiàn)的拉斯維加斯倉儲贗品就是證明文件造假的絕佳案例。真實存在的專家名字屢次出現(xiàn)在文件中,但他們本人卻否認簽署過有關(guān)文件。

在檢查一件作品的文獻資料時,你也可以自己做一些調(diào)查。維爾登斯坦·普拉特納研究所(Wildenstein Plattner Institute)就是一個很好的數(shù)字目錄來源。有經(jīng)驗的研究人員或估價師也可以提供相應(yīng)的幫助。盡管如此,估價師(appraiser)仍不足以鑒定作品的真?zhèn)巍V挥信c相關(guān)藝術(shù)家關(guān)系非常密切的鑒定師(authenticator)才能做到這一點,例如與之長期合作的遺產(chǎn)管理人或是經(jīng)銷商就是不錯的人選。

雖然專家們可以幫助追查出處,并仔細觀察作品是否出自藝術(shù)家之手,但他們可能不愿意對一件作品做出任何明確的評價,因為一旦出錯,就有可能被起訴。諸如此類的顧慮是沃霍爾鑒定協(xié)會(Warhol Authentication Association)在2012年解散的原因——它深陷真?zhèn)渭m紛的訴訟旋渦,從而出現(xiàn)了資金問題。然而,估價師仍然知道要去尋找哪些漏洞,比如缺乏最近的認證、展覽歷史或文獻引文,價值被極度夸大,抑或作品的標(biāo)題有出入等等,都是文件造假的線索。當(dāng)然,也不要忘記審查你的估價師,隸屬于某家專業(yè)協(xié)會或擁有其認證是有力的資質(zhì)證明。但請記住,真實的作品文件也經(jīng)常存在漏洞,關(guān)鍵是要弄清楚哪些漏洞是可信的,哪些不是。

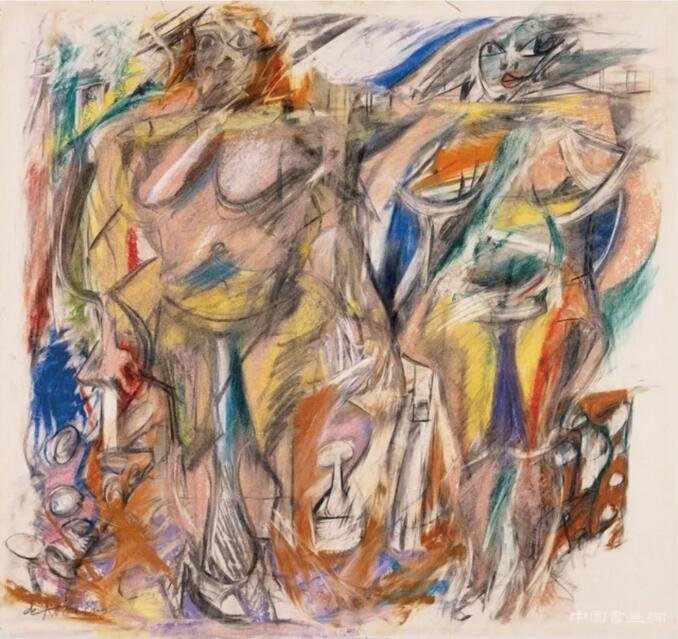

Willem de Kooning, Two Women with Still Life, 1952, Pastel, charcoal on paper, 22 1/4 × 18 3/4 in, 56.5 × 47.6 cm.

© 2012 Artists Rights Society (ARS), New York.

正如鑒定師 Louky Keijsers Koning 所指出的那樣,有些情況下,藝術(shù)家目錄也會出現(xiàn)紕漏,也可能是藝術(shù)家在某一時刻更改了作品的標(biāo)題。許多文書亦會隨著時間的推移而丟失。然而,在最為典型的贗品案例中,往往存在著多份可疑或丟失的文件。“碰上一件遺漏作品的情況是非常罕見的,”Keijsers Koning 說,“因此,出處非常、非常重要。”

一名好的偽造者不僅是一位優(yōu)秀的藝術(shù)家,也是一位狡猾的學(xué)者和精明的商人。他們會尋找合理的空隙趁虛而入,復(fù)制那些沒有目錄抑或目錄內(nèi)容欠缺的藝術(shù)家作品,例如讓-米歇爾·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)、威廉·德·庫寧(Willem de Kooning)以及阿梅迪奧·莫迪尼亞尼(Amedeo Modigniani)等藝術(shù)家都是他們的造假對象。除此之外,安迪·沃霍爾(Andy Warhol)因沒有相應(yīng)的鑒定機構(gòu)不幸成為造假的“座上賓”,而班克斯(Banksy)和納塔利婭·岡察洛娃(Natalia Goncharova)則因不斷上漲的市場價格和尚不深入的學(xué)術(shù)研究,成為偽造者格外偏愛的藝術(shù)家。

合同的義務(wù)

Courtroom illustration from a previous 2016 settlement regarding fakes sold by Knoedler Gallery.

Illustration by Elizabeth Williams. Courtesy of Elizabeth Williams Studio.

一旦你完成了分析簽名、風(fēng)格和作品背面畫廊標(biāo)簽真?zhèn)蔚难芯抗ぷ鳎δ愕馁徺I行為充滿信心,那么和你的經(jīng)銷商簽訂一份良好的合同就顯得極為重要,這能夠確保藝術(shù)品有跡可循。Keijsers Koning 表示,她經(jīng)常提醒藏家保留發(fā)票和鑒定報告,但很多人甚至沒有發(fā)票。在臭名昭著的諾德勒畫廊(Knoedler)造假案中共同代理原告的 John R. Cahill 律師補充道,一旦發(fā)現(xiàn)造假,合同是保護買家的關(guān)鍵。

Cahill 說:“在大多數(shù)州,真實性是否是交易的一部分,需要由法官或陪審團來決定。”眾所周知,經(jīng)銷商常常為自己制造漏洞,通過聲稱作品“據(jù)我所知是真實的”來避免可能的責(zé)任。盡管如此,紐約州已出臺一項法律,通過長達四年的保證期來保護買家。如果在這段時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)作品是贗品,他們有權(quán)要求退款。

“一份好的合同不僅會表明作品是真跡,而且會明確指出,賣方毫無保留,已披露了一切你所知的信息。” Cahill 指出,諾德勒畫廊之所以被起訴欺詐,是因為它沒有向買家坦誠,國際藝術(shù)研究基金會(International Foundation for Art Research)未能明確鑒定其中一幅杰克遜·波洛克(Jackson Pollock)的畫作是真跡。這本是一個明確的信號,可以讓買家意識到有造假的問題。

不過,拍賣商并不總是有錯,他們自己也常被贗品愚弄。即使是像佳士得和蘇富比這樣的大型拍賣行,也曾無意中出售過偽造的作品。而對于大師級的贗品——那些成為全國頭條新聞的贗品——則不得不仰賴鑒證技術(shù),將其騙術(shù)公之于眾。

科學(xué)讓贗品現(xiàn)形

Han van Meegeren, 1945.

Photo by Koos Raucamp. Courtesy of GaHetNa (Nationaal Archief NL).

Cahill 說:“好的偽造者都很小心翼翼。他們在造假時,會盡量選用真正藝術(shù)家所使用的材料。”他補充道,復(fù)制中國古代陶瓷的人經(jīng)常從真正的同時期陶器上取下碎片,并將其磨成粉末加入贗品之中,以掩人耳目。沃夫?qū)?middot;貝特萊奇(Wolfgang Beltracchi)等最臭名昭著的“成功偽造者”們更不惜購買舊的畫布,為偽作特制該時期的顏料。

“貝特萊奇的贗品制作手段十分高超,他在科學(xué)研究上下了很大功夫,”材料化學(xué)家 Mass 說。但他也露出了馬腳:一幅據(jù)稱是1914年制作的海恩里希·坎本東克(Heinrich Campendonk)畫作被發(fā)現(xiàn)含有鈦白的痕跡——這種顏料在當(dāng)時并不存在,從而終結(jié)了他的造假史。

在藝術(shù)科學(xué)分析公司的實驗室,Mass 專門從事藝術(shù)品的材料分析,例如分子分析(molecular analysis)、光譜分析(spectroscopy)等,都是她會訴諸的分析手段。Mass 說,她所使用的所有分析技術(shù)要么是非侵入性的,要么是侵入性極低的。她可以從英文句號大小的樣本中獲得她所需要的所有信息。2014年,Mass 的團隊與華盛頓特區(qū)的菲利普收藏館(Phillips Collection)合作,利用多光譜紅外線揭開了畢加索《藍色房間》(The Blue Room ,1901年)下掩藏的“畫中畫”。這是一次驚人的發(fā)現(xiàn),也掃除了之前對該作真實性的一切疑竇。

The Phillips Collection House. Photo by Robert Lautman.

Courtesy of The Phillips Collection, Washington, DC.

Mass 解釋說:“在紅外成像下,如果作品下面空無一物,構(gòu)圖或草圖完全沒有任何修改的痕跡,那么就很可能是贗品。”歸功于這種鑒證方法,一些表面上看似為17世紀的荷蘭繪畫,實際上被證明是19世紀的復(fù)制品。兩幅雷同的畫作,有草圖和構(gòu)圖變化的那幅總是原作,這些痕跡表明了藝術(shù)家在何處改變了主意,或進行了調(diào)整。在分析畫作顏料(包括顏料和填料)時,她時常發(fā)現(xiàn)有人試圖掩蓋作品的真實狀況。在其中一個案例中,一幅畫作有80%的顏料上了覆蓋色(overpainted),但買家對此卻毫不知情。

但即使是在鑒證層面,分析畫布甚至是附帶的文件,也往往比顏料本身更有說服力。Mass 說,她在繪畫上發(fā)現(xiàn)很多贗品的線索,因為畫作采用的畫布帶有光學(xué)增白劑,而這種增白劑在上世紀40年代中期才被發(fā)明使用。此類問題也會出現(xiàn)在偽造的文件上,這也是 Mass 在她的團隊中安排了一名紙張修復(fù)專家的原因之一。

“核”鑒定

Leonardo da Vinci, Épouse de Francesco del Giocondo, dite Mona Lisa, ou la Joconde (Wife of Francesco del Giocondo, called Mona Lisa, or la Joconde), 1503-1506, 30 3/10 × 20 9/10 in, 77 × 53 cm.

© 2007 Musée du Louvre / Angèle Dequier.

對畫布而言,碳定年法(radiocarbon dating)已被證明是確定其年代的最佳方法。瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院大學(xué)(ETH Zürich)放射性核束物理實驗室(Laboratory of Ion Beam Physics)的研究員 Irka Hajdas 專門負責(zé)研究文物的碳定年法,包括繪畫、象牙雕刻、紡織品和手稿等。這是一個非常復(fù)雜的過程,因為受地球磁場變化、太陽活動,尤其是20世紀50年代的核武器試驗等因素的影響,大氣中的放射性碳含量隨著時間的推移會不斷地上升和下降。她表示,確定達芬奇《蒙娜麗莎》(1503-19)的年份幾無可能,因為放射性碳的水平在接近兩個世紀的時期內(nèi)(從1450年到1650年)都保持恒定,而這與文藝復(fù)興時期恰好吻合。但從另一方面來說,對20世紀50年代以后用于繪畫的畫布進行年代測定就會比較容易。由于核武器的大規(guī)模試驗,空氣中的放射性碳含量顯著增加。

A-Eye picks out the most pictorially interesting/meaningful fragments from an original.

Image courtesy of Steven and Andrea Frank.

隨著對這些方法的掌握(包括人工智能的全新發(fā)展),每天都會有新的偽造品浮出水面。“造假者永遠無法預(yù)測,人們會發(fā)明什么樣的分析方法來對付他們的偽作。他們無法根據(jù)未來的應(yīng)用前景來調(diào)整自己的贗品。終有一日,他們會掉隊。” 修復(fù)專家、“藝術(shù)鑒定”(Authentication in Art)創(chuàng)始人 Milko den Leeuw 說。“藝術(shù)鑒定” 是一家總部位于荷蘭的非營利組織,重點研究和推廣該領(lǐng)域的最佳實踐。“我們的工作就是加快發(fā)明,不斷檢測它們的可能性和局限性。這樣我們才能將這些技術(shù)整合到一攬子的反贗品手段中。”

雖然人工智能、碳定年法和分子分析都是識別贗品的重要工具,但它們并非必需。最重要的工具仍是細致的研究,而在互聯(lián)網(wǎng)時代,自己動手比以往任何時候都要容易。正如馮·哈布斯堡所說的那樣,“隨著網(wǎng)上信息越來越多,贗品也會層出不窮”。切記,千萬不要讓經(jīng)銷商催促你購買藝術(shù)品。“假貨比你想象的要多得多,”Keijsers Koning 說,“只要心有存疑,就不要買下它。”

(圖片來源Artsy官方,侵刪。)