《永樂大典》巴黎上拍 中國藏家逾800萬歐元購回

來源:古籍、藝術中國等 作者:中國書畫網編輯部

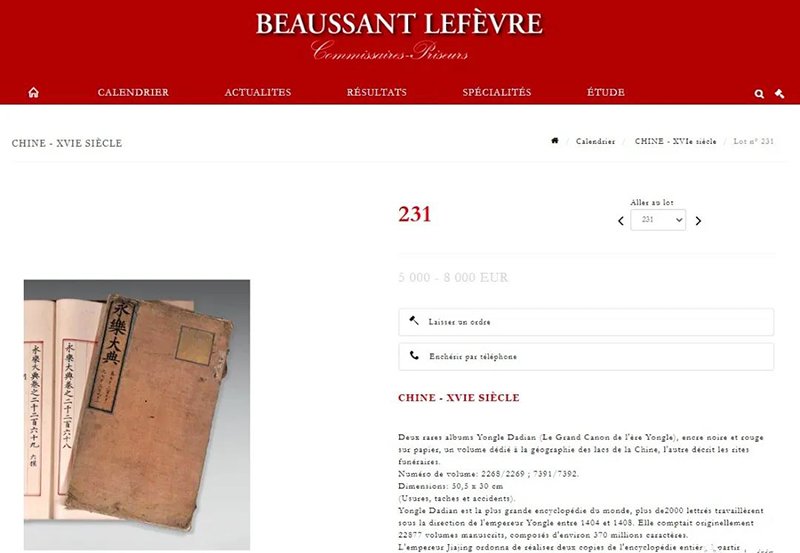

巴黎當地時間7月7日下午4時47分,二冊《永樂大典》在法國Beaussant Lefèvre拍賣行二號拍賣廳舉拍,估價僅為5000-8000歐元。經過11分鐘的激烈競拍,最終由現場的一位中國女士以640萬歐元的拍得,德魯奧的拍賣傭金為27%,兩冊《永樂大典》的最終成交價為812.8萬歐元。

拍賣現場

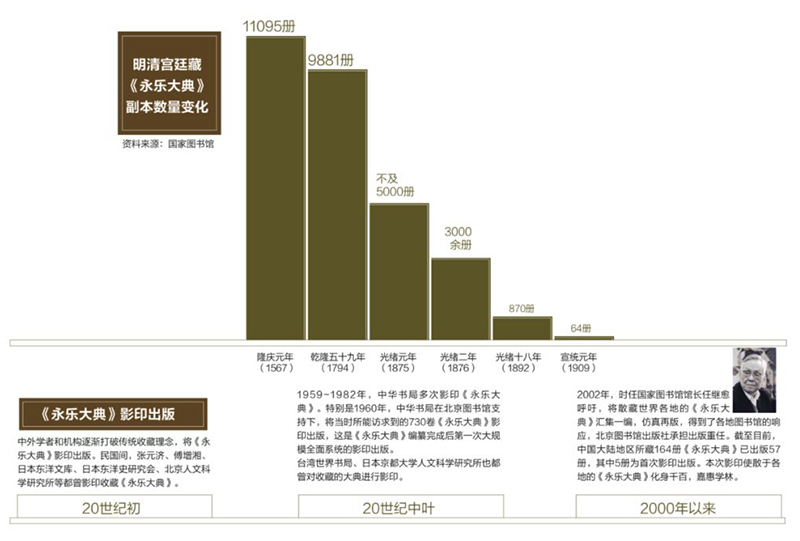

《永樂大典》被譽為“世界有史以來最大的百科全書”。《永樂大典》編撰于明朝永樂年間,初名《文獻大成》,是由解縉、姚廣孝等擔任總纂修,歷時六年(1403-1408年)編修完成。全書22877卷,目錄與凡例60卷,分裝11095冊,共約3.7億字,匯集了古今圖書七八千種。

目前,《永樂大典》副本在世界各地尚存800余卷、400冊左右(不到原書的4%)。其中,中國國家圖書館藏有222冊、臺灣國立故宮博物院62冊、美國國會圖書館40冊、日本東洋文庫34冊、英國牛津大學圖書館12冊、英國博物館10冊。中華書局經多年努力,陸續影印出版了797卷,供有興趣者進行研究。

《永樂大典》編成后,明成祖朱棣想將之付印,但因此書實在太大了,一下子難以做到,就暫時放在了南京明皇宮的文淵閣。北京明皇宮建成后,朱棣曾經派人將南京文淵閣所貯藏的古今一切書籍包括《永樂大典》在內各取一部,裝載了10艘大船,運往北京。《永樂大典》原稿本則留在了南京文淵閣。可惜在明英宗正統年間,南京明皇宮內發生火災,南京文淵閣所藏之書,全部被燒為灰燼。明嘉靖三十六年(1557年),北京明皇宮又突發大火,幸運的是,嘉靖帝“命左右趣登文樓出之,夜中傳諭三四次,遂得不毀。”大火之后,嘉靖帝萌發了再抄一部副本另外保存的念頭。嘉靖四十一年(1562年),《永樂大典》的“復制”工作開始,總負責人為徐階、高拱等,據說當時是邊校理邊繕寫,分工明確,大約抄了5年,直到嘉靖帝離世、隆慶登基后才大功告成,是為《永樂大典》副本。而正本據說是被放回了文淵閣,但實際上從此就下落不明。有人認為它毀于明清之際的戰火,也有人認為它以為嘉靖帝陪葬。

《永樂大典》副本抄錄完成后,存放于明皇宮內當時新建好的皇家檔案庫(專門用于收藏皇家典籍)——皇史宬,此后一直無聞。明清異代,康熙年間,內閣學士徐乾學、高士奇等游在北京南池子大街的皇史宬時,才意外發現《永樂大典》副本存處,這也是《永樂大典》副本自明末后首次正式重現于世。

光緒元年(1875年)修繕翰林院時,《永樂大典》副本已不足5000冊。據清末繆荃孫的記載,當時翰林院官員入院時隨身攜帶一件棉袍,打成包袱模樣背在肩上;下班時把棉袍穿在身上,包一冊《永樂大典》出來而看守人員毫無覺察。

清咸豐十年(1860年),英法聯軍攻陷北京,翰林院所存《永樂大典》等珍貴古籍慘遭兵燹之災。1900年6月23日,清軍和義和團攻打英國使館,為使其腹背受敵,焚毀了與英國使館一墻之隔的翰林院,導致部分《永樂大典》化為灰燼。8月13日,八國聯軍攻打北京,幸存的《大典》被當做磚石,用來支墊軍用物資以及構筑戰壕、填平溝渠,甚至被用來遮蔽彈雨,再遭毀壞。部分《永樂大典》又被聯軍士兵據為己有。據統計,在“庚子之變”中,至少遺失了605冊《永樂大典》。

英國牛津大學博德利圖書館何大偉所撰《歐洲圖書館所藏〈永樂大典〉綜述》記載有,英軍上校普爾盜取1冊,英國駐華領事翟蘭思盜取了至少5冊,英人比金盜取了2冊,英國士兵蒂克納盜取了1冊,英使館實習譯員柯克盜取了6冊,英海關專員勞德盜取1冊,德國人斯泰老盜取3冊。

法國Beaussant Lefèvre拍賣行這次拍賣的兩冊《永樂大典》,據說來源于法國私人藏家,其家族成員曾于十九世紀后半葉被派往中國,任至上校軍銜,自此之后這兩卷抄本便留存在其家中。

故宮博物院圖書館長、研究員翁連溪先生在《新出現的兩冊<永樂大典>趣聞》對此兩冊大典作了一翻考證:

6月底法國及英國朋友發來法國Drouot拍賣行的信息,其中有兩冊《永樂大典》的圖片,估價五千至八千歐,看后索要細圖,發來39張,其間又查相關文獻,以定真偽。

拍賣圖錄中的圖片

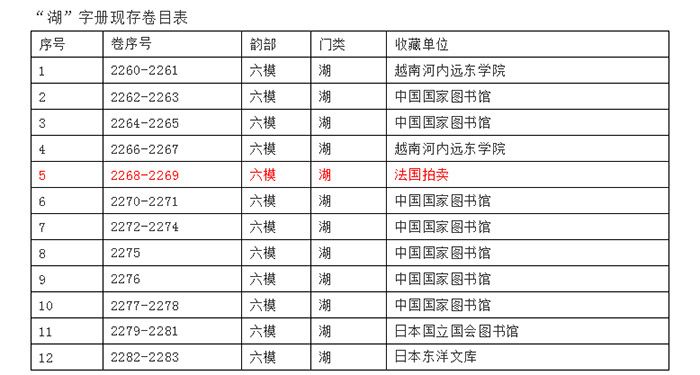

此兩冊四卷與國家圖書館藏“湖”字、“喪”字冊均相連,并且此“湖”字冊的出現,使得現在發現的“湖”字卷全部相連(2260-2283),實屬難得。

法國拍賣(卷2268-2269)

中國國家圖書館藏(卷2264-2265)

法國拍賣(卷7391-7392)

大英圖書館藏(卷7389-7390)

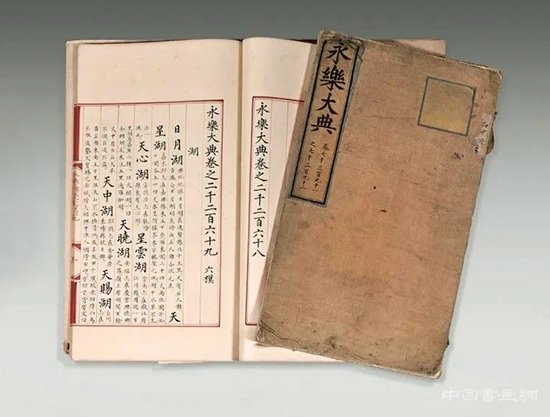

《永樂大典》采用“包背裝”,書衣用多層宣紙硬裱,外用黃絹,封面書簽和方簽(亦稱卷簽)的位置、比例是固定的,且為兩層。書簽先是一層藍絹,其上為小一號的黃絹,上題“永樂大典”四字,下注卷數。封面右上為方簽(亦稱卷簽)亦是藍黃兩層,上題某韻,次行題隸屬該韻的本冊次第。觀察這兩冊書的具體情況,卷7391-7392的方簽不是原簽,看細節,顏色材質都不同,但不是今人所粘,這算是書的一點瑕疵。方簽旁邊破損的粘紙上應該寫的便是相關內容。

方簽(卷簽)

其次,《永樂大典》開本宏大,單冊高50.3厘米、寬30厘米,版框高約35.5厘米、寬23.5厘米,四周雙邊,大紅口,紅魚尾,朱絲欄,皆系手繪。手繪這么多版框,如何能保證速度和質量呢?仔細觀察便會發現版框四周等處皆有針眼,當是一疊紙張按尺寸扎眼固定后再手繪。

第三,《永樂大典》全書約3.7億字,用朱、墨兩種顏色寫成的。除標題首字用多種篆、隸、草體書寫外,正文都是書手們用明代官用楷書“臺閣體”(清代稱“館閣體”)一筆一畫抄寫出來的。抄寫過程中難免有錯漏之處,有些采用挖補,但技術極高,需透光或看紙背方可鑒別;另有避諱等原因則是用“貼黃”的方式。

第四,《永樂大典》的副葉或護葉,有被裁切的現象。另每冊《大典》末葉均為嘉靖時重錄官的署名葉(銜名葉),此葉沒有行格,署名共占六行。現存《大典》本最后署名葉(除后來補錄的以外)均有被裁切的痕跡。據乾隆年間內府檔案所載,乾隆年間開《四庫全書》館時,安徽學政朱筠奏請“校《永樂大典》,擇其中人不常見之書輯之”,得到清高宗的批準。而此過程中乾隆命人將“余紙”裁切以賜諸臣,翁方綱作《永樂大典余紙歌并序》有詳述。又根據內府檔案記載,部分被裁切的“余紙”用作重新抄造,現摘錄數條如下:

乾隆四十年十月十三日(記事錄)載:“十三日,庫掌五德、福慶來說,太監胡世杰送到畫金龍黃箋四十張,隨樣燬造高麗紙四十張,并用舊宣紙做得仿藏經大紙樣二張,《永樂大典》舊紙燬造仿藏經紙二張,持進呈覽。”

乾隆四十九年十月初四日(活計檔)載:“初四日,庫掌大達色,催長舒興金江來說,太監鄂里魯交《永樂大典》雙頁紙二千零五十三張,單頁紙三千三百九十七張,傳旨:交杭州織造盛住燬造藏經紙送來。欽此。”

據上述幾種現象,如欄線、版框、魚尾連線之針眼;書箋、方簽(卷簽)的制式與粘貼;每書卷段前護葉、后葉被剪裁的痕跡;以及文中提到的挖補“貼黃”等,并從是書的字體、紙張、內容、裝潢等要素分析,確定為明嘉靖《永樂大典》寫本零種,為新出現國內外各館無藏,這幾個現象也是鑒定明內府寫繪本的重要方法。

又向拍賣公司詢問出處,藏家講這兩冊《永樂大典》乃家傳,他們祖上有一位法國海軍,19世紀70年代在中國與一些官員相交頗深,獲贈了很多東西,其中便包括這兩冊《永樂大典》,基本確定來源還是有一定可信度。但拍賣行要求先付定金,拍后短期必須付款。因疫情去不了法國,看不見實物,隔山買牛著實難辦,但此物乃古籍中之白眉,收藏家夢寐以求,經眼手觸都深感榮幸,定要爭取回國,遂與著名藏家金先生聯系。因先生資金雄厚且對古籍至愛,又樂于公事,曾捐宋版于浙圖、敦煌卷子于棲霞寺,另有捐復旦、國圖之計劃已定實施中,真乃可信、可靠、可交之人。電話與先生溝通后他欣然接受并開始籌備,萬事俱備只看運氣了。這期間國內機構和同行也來咨詢和商議,但都講不要對外宣傳,我心知肚明,也不敢講與朋友,信譽還是重要的。到臨拍幾天了與朋友略談此事,就是想參拍再運作也來不及了,我看是書百分之百是明嘉靖原本,跟外人講因沒看實物基本問題不大,誰要買去看實物為好,大幾千萬的東西不看實物又是機構,買錯了誰也負不起責任,而且由于疫情申請報告也需要時間。私人買家就不同了,可進可退運作自由,如成,往大了講能為古籍保護、古籍回流盡力,功德無量;往小了說也乃人生一大幸事,也稱書林一大趣聞。當時也講如果沒有辦成但盡心盡力了,賢者云:“經我眼即我有”,我參與我釋然,收藏者應如此。但愿好事成真、回家就好!

(圖片來源于網絡,侵刪)