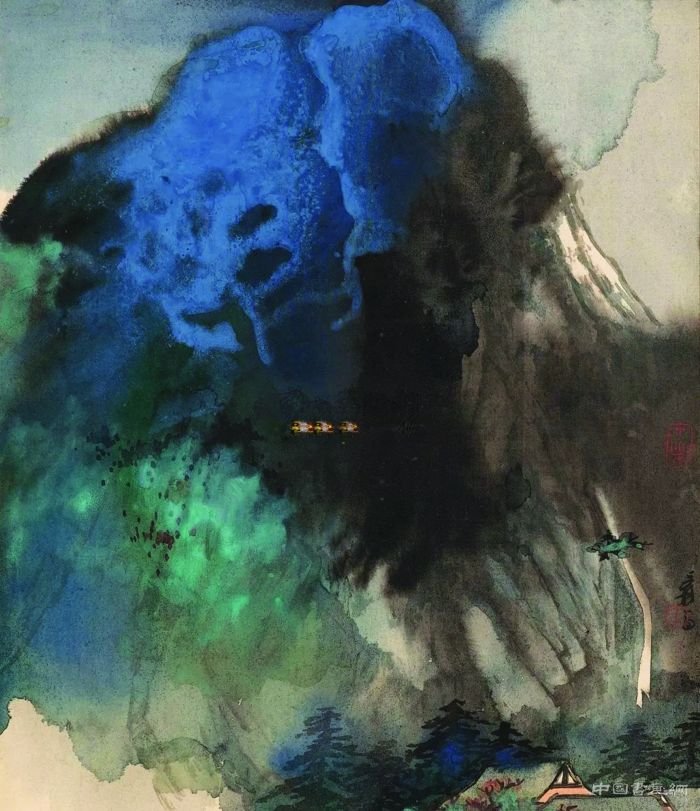

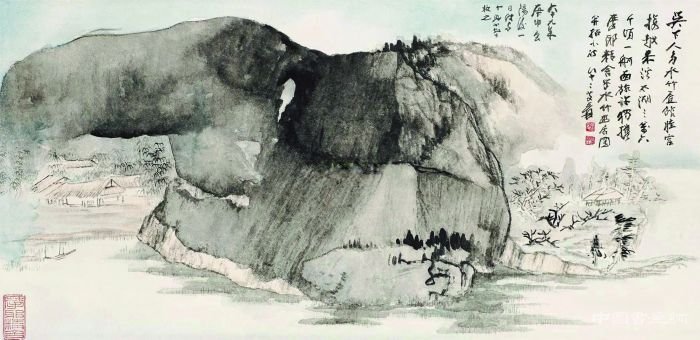

2019年10月�,張大千《潑墨云山》(圖1)在中國嘉德成功上拍,成交價848萬元。這幅作品作于1981年,張大千時年83歲�,雖已是耄耋之年�,但他仍為臺北歷史博物館和巴黎東方博物館將要舉辦的展覽準備畫作�。此件六尺橫幅《潑墨云山》是張大千晚年潑墨藝術系列的佳作之一��。

圖1 《潑墨云山》��,成交價848萬元,2019年香港嘉德

自上世紀60年代起�����,張大千的潑墨藝術作品便讓國內外藝術界耳目一新�����,更為中國傳統國畫藝術開拓了一片嶄新的疆土�。張大千潑墨藝術創作的東西融合����,或許是一次最成功的全球化時代藝術創新。

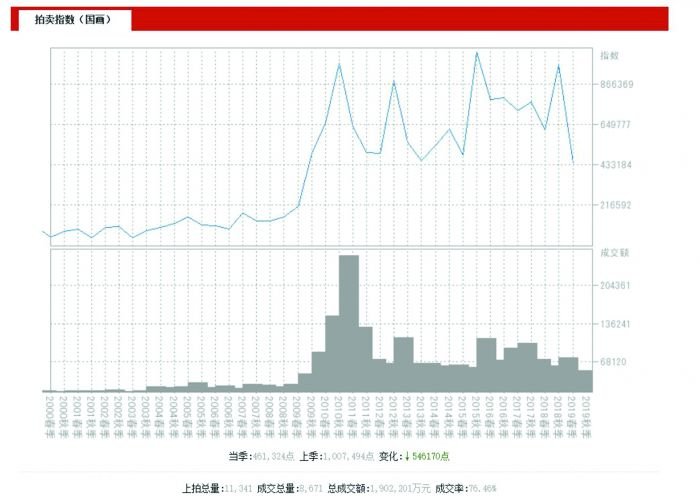

表 1 張大千作品全球市場成交總額走勢,數據來源:雅昌藝術市場監測中心(AMMA)���,統計時間:2019年7月1日

表 2 雅昌張大千個人藝術指數

表1是張大千作品全球市場成交總額走勢圖。根據雅昌藝術監測中心2019年發布的《張大千墨彩作品市場分析報告》可知:一、2018年,雖然各大拍賣控制了張大千作品的上拍數量����,以將重心著力在對其精品的運作上�,但其成交總額仍達到22.65億元;二、千萬元級別的張大千書畫作品得到市場更多的重視���,并整體提高了張大千的成交均價。

云游四海的中國精神

從上個世紀50年代起,張大千先后在巴西����、阿根廷��、美國等國家云游僑居二十多年,更參觀了不少西方當代藝術展覽,受到西方文化影響。而1956年與畢加索的藝術會談�����,更對其藝術觀念和畫風的不斷演變帶來深刻的影響���。

圖2 《潑墨山水》��,成交價114萬港元,2006年香港佳士得

張大千由于親身感受到西方當時流行的印象派、立體派創作技法���,使他的藝術風格情不自禁地進行轉變。他在中國傳統繪畫的基礎上,開始探索如何結合西方繪畫的色光關系,發展出更具有西方現代繪畫實驗觀的潑墨潑彩技法��,從而創造出一種具有西方半抽象的中國意境(圖2)���。

朱景玄《唐朝名畫錄》稱王洽:“凡欲畫圖障���,先飲�,醺酣之后,即以墨潑……或揮或掃�����、或淡或濃����,隨其形狀為山為石、為云為水���,應手隨意,倏若造化�����,圖出云霞����,染成風雨�����,宛若神巧����。”而以此來描述圖3中的“為云為水��,應手隨意”可謂貼切�����。

圖3 《潑墨山水》,成交價345萬元�,2019年北京保利

張大千曾說:“得墨法易����,得水法難����。”作為一個寫意畫的高手,他對水與墨之間的內在深刻關系頗有體悟:墨色是否透明而富有張力�,需要畫家的得心應手����,才能使水墨在滲化之間淋漓盡致�����,出神入化�。

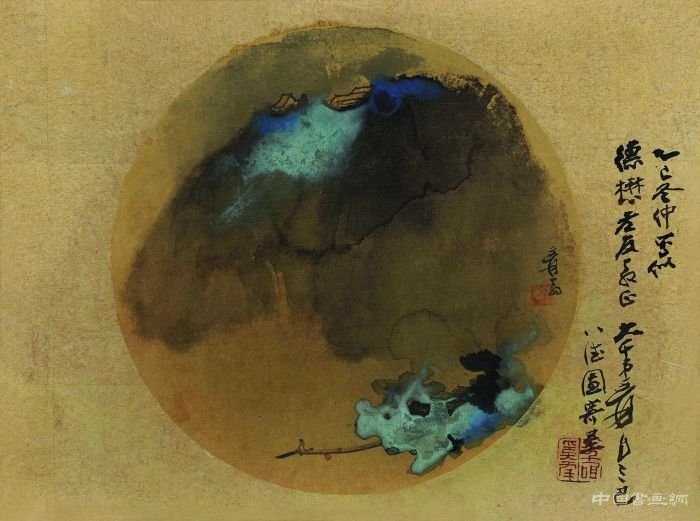

圖4 《潑墨山水》團扇,成交價105.8萬元�����,2015年北京保利

而圖4這幅張大千的潑墨山水團扇����,給人直觀感受是色彩鮮亮���,好比一幅構圖講究的攝影作品�,其飽和度、對比度都恰到好處�����,頗具現代感�����。張大千很少使用宿墨�����,每次創作之前都會將硯臺徹底清理干凈。因此,盡管有大面積的潑彩或者墨團,但墨色依舊有晶瑩剔透之感�,而水墨比例的控制恰當�,又使作品如仙境一般����,意境生動。

同時,張大千在西方游學時��,西方現代派藝術大師塞尚�、高更、梵高���、莫奈等名家作品對其潑彩也有著極大的啟發。潑彩法在清代沈宗騫的《芥舟·學畫編·設色瑣論》就已提及�,即“潑色法:墨曰潑墨,山色曰潑翠,草色曰潑綠����,潑之為用��,最足發畫中之氣韻。今以一樹一石作人物小景,甚覺平平����,能以一二處潑色酌而用之���,便頓有氣象��,趙承旨《鵲華秋色》真跡,正潑色法也�。”

抽象概括���、收放自如的現代精神

圖5 《潑墨山水》���,成交價156.7萬港元���,2008年香港佳士得

上世紀50年代中期開始�����,張大千的工筆畫風開始向抽象概括、潑墨潑彩的畫風轉變。到50年代后期,張大千對于潑墨潑彩的探索更進了一步����,畫面的抽象感也更加強烈�����。這種抽象概括的畫風不是西方抽象派的簡單衍生�,因為其作品中除了水、墨與色���,還有中國傳統繪畫中極為重視的造型線條�,收放自如的畫風��,更有中國文化的意境(圖5)�。

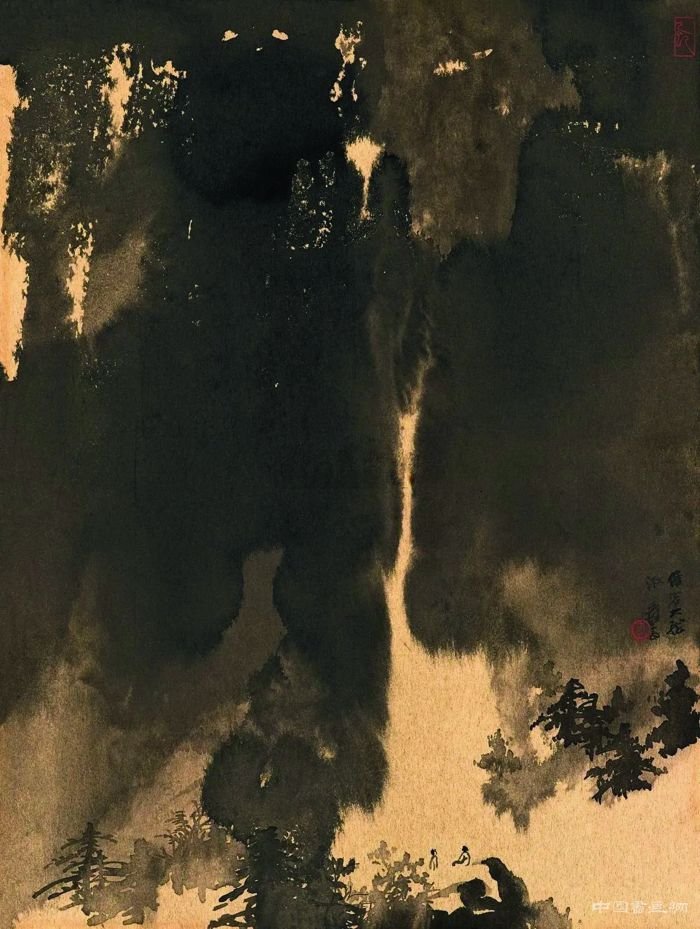

圖6 《潑墨山水》�����,成交價112.7萬元��,2019年中古陶

從圖6可見,張大千的潑墨作品呈現出來的是濃墨�、中墨與淡墨的互破互融�����,少量的以傳統技法對細節的勾勒——點景人物、房舍�����、草屋��、釣艇�、漁舟�,以襯托氣勢如虹的墨與色。而這些細節���,正是體現了西方抽象繪畫觀念和東方傳統工筆造型的互補——一種抽象和具象的融合。

圖7 《潑墨山水》���,成交價184萬港元,2014年香港佳士得

圖7畫面中線的減少正是迎合了潑墨的抽象化和概括化�,張大千不僅大膽突破了傳統中國畫以線造型的基本原則����,還將抽象的形式美法則在畫面中充分展開�,通過水墨濃淡的流淌���,以塊面穿插來經營畫面的氣勢����。

張大千在訪談中,談到用墨的體會時說:“從用墨法說來�,墨色是借著膠汁的浮力��,在宣紙上向前滲化,膠小則墨色干枯而晦澀���;膠大則墨色失去了氣韻。畫生宣紙膠水與墨汁是相互交融����,起著關鍵的作用����。這是我的一點經驗�。”他還談到了破墨法:“濃墨不破,便無層次�;淡墨不破����,便乏韻味���。墨為形�����,水為氣��,氣行形乃活����。”

總體而言,張大千的潑墨潑彩作品給人透明通靈、清逸雅致之感���,他也真正完成了中國畫在現代全球化語境下的傳承和演進。從表2可以看到�,自2010年起�,張大千的藝術指數上了一個新的臺階,在之后的幾年中雖然有起有伏,但始終處于一個相對的高位���。

張大千晚年的潑墨潑彩山水畫面重石青、石綠,但又區別于青綠山水。在用色上,采用先潑墨為底���,后潑彩提韻,是謂“色之有底,方顯得凝重”�����。張大千對于中國傳統山水繪畫的形式透徹理解之后�����,借鑒西方現代派繪畫����,特別是抽象派繪畫��,創作出了“如果用傳統的觀點來看��,他是百分之百的中國傳統山水;如果用現代美術的觀點來看�����,他同時也是屬于自動技巧的半抽象風景畫的形式”的中西合璧的潑墨潑彩藝術效果��。正因如此,藝術收藏市場上他的潑墨潑彩作品才能如此備受重視�����,并始終具有無可爭議的投資價值���。

(圖片來源于收藏快報及網絡���,侵刪���。)