民國初年清皇室收藏的處置與保存(之一)

來源:《近代史研究》 作者:季劍青 編輯:中國書畫網

中國歷代王朝都有皇室收藏的傳統。清朝內府堪稱集歷代皇室收藏之大成,特別是在乾隆年間,皇室收藏達到頂峰(1)。皇權的無遠弗屆,在此得到了淋漓盡致的表現。然而,這些藏品只是供皇帝一人玩賞,除少數親近大臣外,外人無由得見。

皇室收藏的秘密性質,賦予皇權以某種神秘色彩,如同紫禁城的高墻昭示著朝廷的深不可測一般。近代以來,伴隨著西方列強的入侵和王朝制度的崩潰,大量清宮古物流落散失在外,它們進入公眾的視野中,其命運引起了強烈的關注和討論。在新的觀念和視野中,這些古物不再被視為皇帝一人的“私產”,而是象征民族和國家悠久歷史和不朽榮耀的“國寶”。

三希堂內景

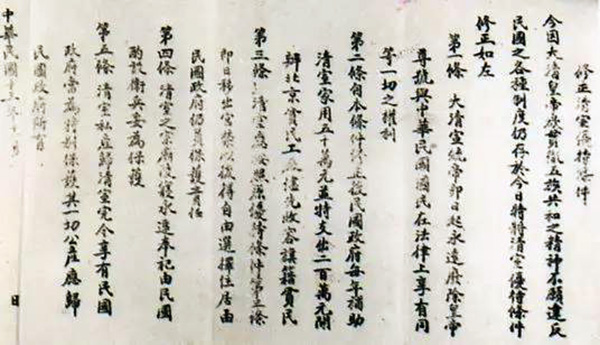

1912年民國的建立并沒有給清室古物安排好一個明確的歸宿。由于《清室優待條件》的存在,這些古物仍被認為是屬于清室的私產,雖然民國政府曾經以各種方式(如建立古物陳列所)試圖將它們挪用為新生的中華民國的政治合法性資源,但是古物的所有權與其象征意義之間的錯位和齟齬,仍然是一個令人頭疼的難題。

修正清室優待條件

直到1924年11月5日北京政變,溥儀被迫出宮后,清室古物中何者屬于私產何者屬于公產依然存有爭議。一年后,故宮博物院的成立,終于確立了清室古物作為一個現代國家的文化遺產的地位。

一

清朝末年,博物館這一來自西方的文化建制進入中國人的視野。在歐洲和日本,許多現代國家博物館正是以皇室收藏為基礎而建立起來的。張謇(1853—1926)和金梁(1878—1962)均曾提議,開放皇室收藏,建立皇家博物館,將皇室展現為國家的化身,在現代國家的框架下確立君主制的合法性(2),但并未得到清王朝的響應。

中國歷代的皇室收藏皆極為注重私密性(從“內府”、“秘殿”等詞匯中即可看出),并不習慣權力和財富的公開展示,這或許可以部分地解釋,清政府為何會對張謇和金梁建立皇室博物館的建議無動于衷或者干脆拒絕,雖然朝廷對博物館這一舶來品并不陌生。(3)

然而,與博物館觀念相伴而來的強大的帝國主義軍事和經濟力量,卻是清王朝無法抵抗的。它在保存嚴密的皇室收藏上撕開了一個缺口,那些秘不示人的珍寶以一種始料未及的方式呈現在公眾的目光下,并被卷入近代以來急劇變化的歷史洪流之中。咸豐十年(1860)八月,英法聯軍焚毀圓明園,光緒二十六年(1900)六月,英、俄、法、日等11國聯軍攻陷北京,皆給皇室收藏帶來了巨大損失。(4)

皇室收藏的流失,引起了晚清士人的強烈關注。在晚清駐外使節、官員和文士的海外游記中,經常能看到對歐美各國博物館的記述。他們或欣羨其建筑的宏偉壯麗,(5)或贊嘆其教育民眾的良法美意,(6)然而,當他們在博物館中與來自中國皇室內府的器物不期而遇時,心頭或許會別有一番滋味。

光緒三年(1877)五月,時任駐英公使的郭嵩燾(1818—1891)在巴黎遇見一位收藏家,“收藏中國古銅器大小數千種”,“其宣德法銅器,及乾隆朝所制,及古盤大圍丈許,大率圓明園陳設古器也”(7)。

光緒三十一年(1905)七月,流亡海外的康有為(1858—1927)游巴黎欹規味博物院和乾那花利博物院,兩處皆為傷心之地,前者藏有無數“中國內府圖器珍物”,其中“玉璽甚多,則庚子之禍也”;后者“內府珍器,陳列滿數架,凡百余品,皆人間未見之瑰寶”(8)。

光緒三十二年(1906)二月,出洋五大臣之一戴鴻慈(1853—1910)在大英博物院中國室內看到“內廷玉璽兩方”,“吾國宮內寶物流傳外間者不少,此其一也。若叩所從來,固亦凡國民所銘心刻骨、永不能忘之一紀念物也。”(9)康、戴兩人地位境遇迥然不同,然而在異國看到流失的皇室珍寶,油然而生的國恥之感卻是相近的。

頗具反諷意味的是,這些“人間未見之瑰寶”正是在從內府流失之后才進入士人的視野中,并在他們那里引發出對于國家命運的深刻憂懼和思考。

換言之,這些流失的皇室珍寶的意義在新的語境中發生了變化,它們不再是皇帝一己之私產,而在思想和話語層面獲得了某種“公共性”:它們成了中國在不平等的全球權力結構中的地位的象征。這種“公共性”可以跨越地位和身份的差異,凝結在“國家”這一新的觀念和符號上。

(傳)晉 顧愷之 《女史箴圖》(局部) 24.8*348.2cm 現藏大英博物館

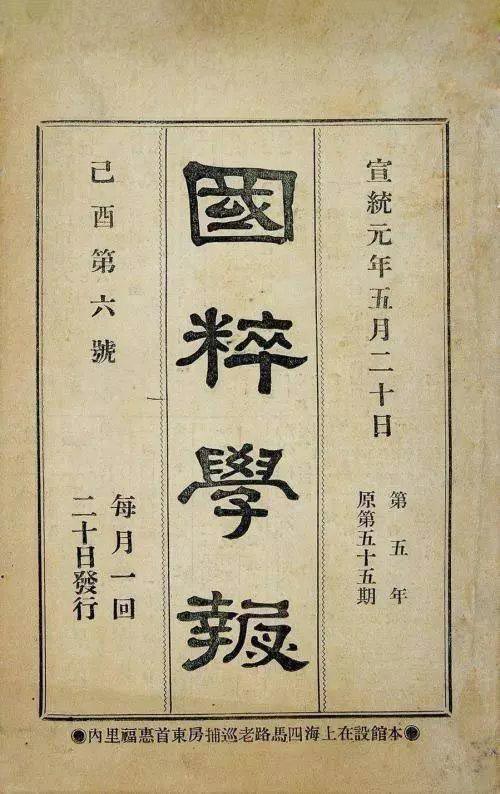

光緒三十四年(1908)正月,《國粹學報》第38期上登出了《晉顧愷之班昭作箴諫庶姬圖》,即著名的《女史箴圖》。這幅名作原屬于清朝皇室收藏,庚子事變時落入英國人之手,輾轉流入大英博物院。編者鄧實在附記中說:“不謂此神州至寶,乃遠在異洲,為白人所珍也。”

據王正華推測,編者很可能是從1906年在倫敦出版的《中國藝術》(Chinese Art)第2卷中復制了《女史箴圖》的插圖,刊印在《國粹學報》上,它只是原作手卷的最后一部分。但是兩幅同樣的圖像在各自語境中的意義卻是截然不同的,《中國藝術》的編者白謝爾(Stephen Bushell)并未對大英博物院收藏《女史箴圖》的經過多加說明,而是強調畫作本身高超的美學價值。

而在《國粹學報》中,圖像連同編者的附記卻傳達出一種文化的危機感,它成了“鴉片戰爭以來中國的現代處境及其飽受戰爭創傷的歷史的象征”(10)。

庚子事變對清皇室收藏的沉重打擊,可以從狄葆賢(1873—1941)的記述中略窺一斑。庚子年冬,狄葆賢親眼目睹了京師的滿目瘡痍。兩宮“西狩”后,昔日禁地頤和園也任人游覽出入了。他看到的景象是“各處皆一空如洗,佛香閣下排云殿內,什錦櫥數十座,高接棟宇,均存空格。可想見當時其中陳列之品,蓋不知凡幾。各國游客,皆爭取一二物,謂留為紀念品,遂至壁間所糊之字畫,窗間雕刻之花板,亦瓜剖豆解矣。”這無異于“斂全國之精粹而殲之”(11),從國家的層面上看,這種損失的慘重程度是難以估計的。

另一方面,庚子事變中大量流失的內府珍寶也帶動了京師古玩市場的畸形繁榮。聯軍掠奪的珍寶經常就地銷售或拍賣,琉璃廠的一些古董商趁機大量收購,再轉手高價賣給外國商人,牟取暴利。“琉璃廠的古玩鋪,在這以后,成了帝國主義者搜刮中國文物的中心市場”,不僅是清宮流出的珍寶,中原和西部新出土的古物也以琉璃廠為集散地,最后大多落入歐美和日本的商人和收藏家之手(12)。

皇室收藏的流散只是全國范圍內古物流失的一個縮影。光緒三十二年(1906),羅振玉入都供職于學部,“京師人海,萬方百物所萃,世家舊藏與齊魯晉鄭衛燕秦古物所出者,時于肆中遇之,盡傾俸錢購之”(13)。

羅振玉雖盡力搜求,但較之歐美人之重金購買,終究只是杯水車薪而已。他在筆記中慨嘆:“近歐美人之研究東方學者日增,故中國古物,航載出疆者,亦歲有增益,而我國國學乃日有零落之嘆。無識之商民,又每以國寶售諸外人,以侔一時之利,殊令人嘆惋無已。”(14)在羅振玉看來,古物的命運直接關系到“國學”的前途,古物的意義超越了器物自身的藝術或學術價值,而在現代國家觀念之下被界定為“國寶”。

在20世紀初年的語境中,“古物”這個舊詞似乎被賦予了某種新的內涵。19世紀以來歐美等國在東方從事的掠奪性的考古活動開始受到國人的關注,而當這類活動蔓延到中國的西北地區時,更是激起了強烈的反響。在相關的報道中,一般都使用“古物”一詞來指稱被發掘和掠奪的古代歷史遺存(15)。

在這一特定的語境中,“古物”一方面指示著所在國家的悠久的歷史,另一方面又暗示著這些國家可悲的現代境遇;“古物”的命運也是國家命運的隱喻:無力自主,任人掠奪和擺布。

如果說清王朝連自身的皇室收藏都無力保護,那么就更不能奢求它能阻止國內古物的流失了。羅振玉曾向張之洞建議在各省設立博物館,收購出土古物,以供考究(16);同時制定“古物保存律”,以阻止古物出口(17)。鄧實(1877—1951)也提出:“保存古物,不使流之異國,至文獻無征,亦當今之急務也。所愿各行省踵而行之耳。”(18)

事實上,清政府也采取過一些措施。按照光緒二十四年(1906)官制改革的規定,民政部負責古物古跡的保護。民政部為此曾上《保存古物推廣辦法折》,并詳定章程,要求各地督撫飭屬詳查境內古物情形,咨部存案備核。羅振玉所供職的學部對此事態度也頗為積極,曾于“預備立憲分年籌備事宜單”的1909年應辦事項下,開列京師開辦圖書館時附設古物保存會(19)。

然而,這些政策大多流于具文,并未得到有效的實施。在這種情況下,少數有識之士曾試圖憑借一己之力來收集和保存古物,例如身為封疆大吏和收藏家的端方,就曾于宣統元年(1909)在琉璃廠海王村籌設博物館,展出他自己收藏的金石、書畫和古器。雖然位高權重,但端方仍有力不從心之感,他在給羅振玉的信中說:“近來所得即徑送博物館中,能用資少廉,尚可為博收廣求之助,但此等古物近為外人所爭涎,而吾國又無禁古物出口之法律效力,則區區之愿力,蓋難盡達矣。”(20)

不久武昌起義爆發,端方在四川資州被殺,博物館自然也無果而終。頗具諷刺意味的是,端方珍藏的20件商周青銅酒器,在其去世后由其家人經美國人福開森之手,賣給了紐約中央博物館(今紐約大都會博物館)(21)。

盡管晚清士人無力抵擋古物外流的趨勢,然而他們對古物命運的關切,以及在國家觀念下保存古物的努力,仍具有重要意義。正如王正華所指出的,“清末古物保存理想確實橫越政治陣營的壁壘,以‘中國’作為國家單位的觀念架構進行古物保存”(22)。

鄧實和羅振玉政治立場大相徑庭,《國粹學報》也是革命派的刊物,然而兩人在保存古物上卻形成了共識。國家觀念具有超越特定的政治認同的抽象性,這一點對理解民國初年保存古物的觀念和實踐非常重要。

二

民國建立后,在新的官制體系中,由內務部負責“關于保存古物事項”(23)。當時古物流失的情形依然相當嚴重,1912年12月,稅務處曾提請內務部檢送保存古物章程,以便在古物出口時依據章程加以禁阻。然而一年以后,該章程仍未能擬定(24)。直到1914年6月14日,袁世凱才發布《限制古物出口令》,要求內務部與稅務處會商相關辦法,并由稅務處擬定限制古物出口章程(25)。

據時人透露,這還是因為美國亞細亞學會等外國團體,聯名上書袁世凱,建議民國訂立法律,“凡國中美術及歷史攸關之古物,皆定為國有,名曰公產,受國法之保護”,才有這番結果(26)。

美國亞細亞學會書記麥考密克(Fredrick McCormick)對中國古物保護尤為熱心,曾于1908年在北京成立中國古物保存會,得到各國駐華使節和學者的響應。民國以后,麥氏繼續積極推進該項事業,為此與政府高層和媒體來往密切(27)。中國古物的保存卻須依賴外國人的推動,實在具有諷刺意味。時人認為,這是中外古物保存觀念不同的緣故:

蓋外人之保存出于公,公故多陳諸博物院,以廣資學者之研究。中華之保存出于私,私故多藏之內府,僅以供至尊之摩挲,惟其然也,故中華古物保存之久暫恒視帝位命運之久暫為轉移。彼外人者,寧有是慮乎?中華古物之喪失,遠者姑弗論,即如前清咸豐九年之役,英法聯軍逼北京,而圓明園所藏之珍寶,悉為聯軍所掠。光緒庚子之役,八國聯軍陷北京,而有清之精華,與數千年歷史相傳之寶物,又悉為聯軍戰勝之紀念品。國變以后,滿清皇室且不惜以秘藏之瑰寶,轉售外人,至奉天熱河兩行宮之被竊盜者,猶其次也。(28)

外國人視古物為國有,為公產,故能長久妥善地保存于博物館中。博物館是一種永久性的機構,相比之下,皇室之安危卻系于一姓之興亡,其收藏也隨著王朝的衰落和瓦解而流散。皇室尚不能保存內府收藏,又何怪“販夫走卒之日竊以營利哉”。皇室收藏的自私性格與中國古物的大量流失之間存在著內在的邏輯關聯。

吊詭的是,這種皇室收藏的自私性格并未在清朝滅亡后隨之消滅。《清室優待條件》第七款規定:“大清皇帝辭位之后,其原有之私產由中華民國特別保護”,這里雖未明確“私產”的范圍和內容,但從清室的角度看,“宮中所有物品,按照優待條件皆屬私產,并無公產字樣”(29)。

就其字面意義而言,既然未提出與“私產”相對之“公產”,即是默認清室原有之收藏為其“私產”。民國雖有“保護”之責,卻無所有之權,很難將清室古物完全納入民國的古物保存和管理體制中。如上文時人所述,當時清室古物轉售于外人并非秘密,而熱河行宮之失竊更是一度鬧得沸沸揚揚。

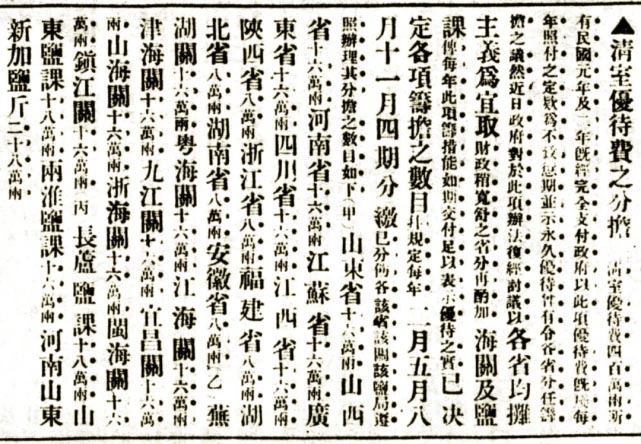

《申報》關于清室優待費各省分攤的報道

1912年12月,熊希齡出任熱河都統,發現熱河行宮內各種古物盜賣嚴重,加之避暑山莊房屋年久失修,古物保存狀況亦堪虞。熊希齡為此連續兩次上呈文給袁世凱,要求整理避暑山莊及其中的古物,并建議將古物裝運到北京,作價賣給民國的博物館收藏。袁世凱批準了熊希齡的建議,于是從1913年5月起清查熱河行宮中古物(30)。

1913年10月,內務部派楊乃賡、趙秋山偕同隨員十余人,與清室內務府所派文綺、曾廣齡等前往熱河,將宮中古物集中清點,11月18日開始起運,至1914年10月28日運輸結束。前后7批,運輸古物11萬多件。大約同時,1914年1月,內務部又派治格、沈國鈞偕隨員十余人,與清室內務府所派福子昆等,赴盛京故宮起運古物。從1月23日開始,3月24日便告結束,共6批,運輸古物11萬多件(31)。

熊希齡建議將熱河行宮古物收入博物館陳列,但當時民國政府尚未正式建立博物館,只有設立于先農壇的古物保存所。內務部在1912年10月1日致袁世凱的呈文中稱:“查古物應歸博物館保存,以符名實。但博物館尚未成立以先,所有古物,任其堆置,不免有散失之虞。擬請照司所擬,于京師設立古物保存所一處,另擬詳章,派員經理。”(32)

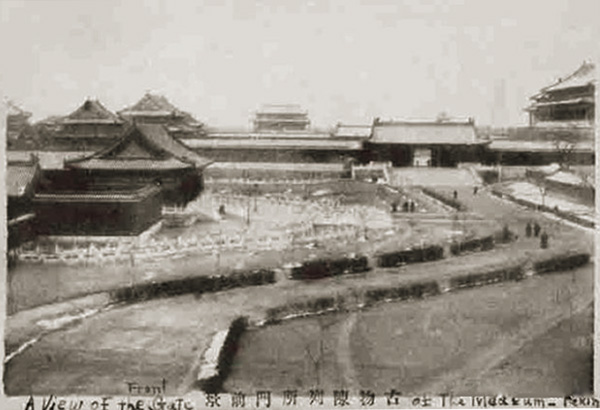

最晚在1912年底,古物保存所即已設立,但它既不是真正意義上的博物館,也不是為陳列清室古物而建,無法容納數量如此龐大的兩處行宮的古物。1913年9月朱啟鈐出任內務總長后,首先面臨的就是這個難題。此時,包括三大殿在內的紫禁城外朝已經收歸民國政府管理。內務部僉事金城建議,仿照法國盧浮宮的先例,將兩處行宮運來的清室古物,在紫禁城前朝建立博物館陳列展示。朱氏欣然采納(33)。

1913年12月24日,內務部下令籌辦古物陳列所,并制定《古物陳列所章程》17條,公布施行。1914年2月4日,古物陳列所成立,10月10日正式對外開放(34)。

古物陳列所

對于新生的中華民國來說,將前朝的皇室收藏改造為公共博物館符合普遍的世界潮流,也是現代性的一種標志。金城和朱啟鈐顯然了解這一點。在共和政體的現代國家的建構過程中,由舊制度下的皇室收藏改造而來的國家博物館,在凝聚民族情感、建構國家歷史和塑造國家認同方面起著舉足輕重的作用。1793年盧浮宮的開放被視為一個標志性的事件,它強化了大革命中誕生的共和政體的合法性,鞏固了人們對現代法國的政治認同(35)。

然而,以盧浮宮為榜樣的古物陳列所,與之相比卻存在著先天的不足。古物陳列所以“綜吾國之古物與出品二者而次第集之,用備觀覽”(36)為職志,顯然將自身定位為國家博物館(至少是國家博物館的預備),但古物陳列所所代表的“國家”從某種意義上說卻是不完整的。

首先,古物陳列所接收的清室古物并非皇室收藏的主體,紫禁城中的內府收藏依然相對完好地保留在遜位后的清室手里。如果按照中國的政治傳統,新王朝在建立過程中總要接收或重建前朝的皇室收藏,以證明自己是天命所歸,民國其實并未完全實現其政治目標。其次,即便是古物陳列所接收的熱河奉天兩處行宮的清室古物,也并不歸其所有,而是屬于清室的“私產”。

從古物陳列所的創建過程中即可看出其處于某種尷尬地位。當熊希齡建議將熱河行宮古物賣給民國時,顯然他認為這些古物產權屬于清室。也正因此,熱河奉天兩處行宮古物的清點和搬運,都有清室內務府人員參與。而且,雖然紫禁城外朝部分已被民國政府收歸管理,但當時仍有清室所屬“護軍”四千余人駐扎,陳列所人員出入門禁要向“管理左右兩翼前鋒八旗護軍營”領用門證,查驗放行。用作古物陳列所籌備處的武英殿西配殿北邊兩間,也是向該護軍營事務處借用的。古物陳列所第一任所長治格,正是原清室護軍都統。故研究者認為,古物陳列所事實上乃是民國政府與清室合作的產物(37)。

民國時期,故宮古物陳列所門前景觀

古物陳列所成立以后,清室還參與了古物的整理與編目。1917年11月,古物陳列所啟動編目工作時,參與其事的就有清室內務府郎中福啟。在當時擬定的《編輯古物總目辦法七條》中,第一條云,“先由清皇室國務院內務部各派人員到所考查情形,隨即延聘通家,尅期舉辦”;第二條云,“各物原于遼熱運取到京時,均經內務部清皇室各派專員按冊驗收并加簽注。嗣又經清皇室約請古玩商鑒別估價,此次編目,宜先以據冊核物為入手辦法”;第三條云,“各物既經核符,隨即逐件審鑒,并將奉熱各處物品匯列總冊,詳注備考,分送清皇室國務院內務部存案”(38)。幾乎在古物編目的每個環節,都有清室的參與。

既然古物屬于清室私產,清室自然就有隨時收回之權。古物陳列所中有“東海珠制成手串一掛”及“鉆石寶劍二具”,就曾先后被清室內務府收回交內庫保存(39)。1925年4月,清室善后委員會在清理清室檔案時,曾發現清室向古物陳列所提取物品的單子,數量不在少數(40)。

或許是因為古物陳列所中的古物產權屬于清室而又歸民國政府管理的灰色狀態,民國政府機關也經常從古物陳列所中提取古物,或據為已有,或“惠贈友人”(41)。內務部曾為此專門發布命令,要求“自大總統以迄各機關一律不得提用”所中古物,可見情形之嚴重(42)。

總之,按照現代博物館的標準,古物陳列所對藏品的保護明顯存在著諸多漏洞,這在很大程度上應歸咎于古物所有者與保存者分離的尷尬狀況。

古物陳列所(內景一角)

民國政府從一開始就曾考慮將這些古物收歸民國所有,但所需的費用明顯超出了民國政府的財政能力。1916年9月,國務總理段祺瑞在呈總統黎元洪的文中稱:“文華武英各殿所陳列之古物,均系清室私產,共七十余萬件,估價約五百余萬元。分列品類,登記冊簿,本擬由政府備價收歸國有,徒以財政支絀,迄未實行。”(43)

后來,莊士敦獲得了一份未曾公開過的文件,內容是民國政府就收購熱河奉天兩處行宮古物和清室訂立的協議,按照協議,所有古物,除去清室收回的以外,均由民國政府按估定價格收購。由于財力緊缺,民國政府不能當即支付購買 款項,這些古物被當作民國借自清室的債款,直到民國財力允許徹底支付時為止(44)。

莊士敦(左)和溥儀(右)

民國所代表的“國家”無法覆蓋清室的“私產”,暴露出民國主權的不完整狀態。對于那些將國家認同理所當然地寄托于中華民國的人來說,這是一個難堪的事實。

1925年,顧頡剛回憶起他在1917年游覽古物陳列所的經歷,對古物陳列所的管理狀況表達了強烈的不滿:“古物是全國公有的古物,本來我們太放任!”“以亡清的皇帝而竟向民國的古物陳列所隨意提取物件,這真是豈有此理!”(45)古物的“國有化”,并未隨著清朝的覆滅和中華民國的建立而自然完成,這是一個錯綜復雜的過程。古物陳列所涉及的只是一小部分,還有更龐大的紫禁城內府收藏前途未卜。