中國書畫網(wǎng) > 藝術(shù)資訊 > 收藏 > 民國初年清皇室收藏的處置與保存(之二)

民國初年清皇室收藏的處置與保存(之二)

來源:《近代史研究》 作者:季劍青 編輯:中國書畫網(wǎng)

三

清室內(nèi)府收藏既為皇帝的“私產(chǎn)”,清室自然有自由處置的權(quán)利。事實(shí)上,由于清室內(nèi)務(wù)府開支龐大,而《清室優(yōu)待條件》中規(guī)定的應(yīng)由民國政府撥付的歲用400萬元的經(jīng)費(fèi)根本無法兌現(xiàn),變賣內(nèi)府古物或?qū)⑵涞盅航o銀行以籌措經(jīng)費(fèi),就成為清室維持日常運(yùn)轉(zhuǎn)的必由之路(46),其中相當(dāng)一部分落入外人之手。例如,清室內(nèi)務(wù)府曾將一批包括宋代官窯在內(nèi)的歷代名窯瓷器抵押給金城、大陸、鹽業(yè)等銀行,后因無力贖回,被英國大衛(wèi)德爵士收購,成為其收藏中國瓷器的基礎(chǔ)(47)。

清室的行為時(shí)常見諸報(bào)端,引起輿論的關(guān)注(48)。《申報(bào)》甚至登出了清室擬拍賣的古物名錄(49)。1922年3月,京滬各報(bào)登載了清室為籌措溥儀結(jié)婚經(jīng)費(fèi)而準(zhǔn)備將《四庫全書》售賣于日本的新聞,北京大學(xué)沈兼士、錢玄同、周作人等得知后,極為憤慨,聯(lián)名發(fā)布公開信,呼吁將此事提出于國務(wù)會(huì)議,派員徹查。信中稱:“查照優(yōu)待條件,愛新覺羅溥儀本應(yīng)遷出大內(nèi),移居頤和園中,至于禁城宮殿及所藏之圖書古物,皆系歷代相傳國家公共之產(chǎn)。其中如文淵閣《四庫全書》之類,尤為可寶……亟宜一律由我民國政府收回,籌設(shè)古物院一所,任人觀覽。”(50)公開信明確提出清室古物是“歷代相傳國家公共之產(chǎn)”,建議民國政府收回。

1922年對于清室來說確實(shí)是一個(gè)多事之秋。該年6月,第一次直奉戰(zhàn)爭以奉系失敗告終,吳佩孚(1874—1939)控制北京,總統(tǒng)徐世昌(1855—1939)被迫辭職。徐世昌同情清室,他任總統(tǒng)期間,清室基本上可以高枕無憂。然而,他一下臺就傳出了廢除《清室優(yōu)待條件》的消息。

張勛復(fù)辟失敗后,參與討伐張勛的馮玉祥(1882—1948)就曾經(jīng)發(fā)出通電,要求取消清室優(yōu)待條件,驅(qū)逐溥儀出宮,但并未得到北洋實(shí)力派的響應(yīng)(51)。這次卻不一樣,傳聞吳佩孚入京晉謁黎元洪時(shí),明確主張廢止清室優(yōu)待條件,以免再出現(xiàn)復(fù)辟舉動(dòng)。黎元洪因事關(guān)重大,答以當(dāng)慎重出之。清室聞此極為恐慌,準(zhǔn)備將清室財(cái)產(chǎn)變價(jià)自立銀行,以資周轉(zhuǎn),并將貴重財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移至東交民巷使館區(qū)保管(52)。

也有消息說,清室收藏之歷代寶物將送往某外國銀行暫時(shí)保存。對此,報(bào)紙?jiān)u曰:“該貴族等須知二百余年薈萃天下之珍奇,雖系清室私產(chǎn),要為中國之精華,望主持此舉之貴族,尚其十分慎重云”(53),雖仍然承認(rèn)內(nèi)府收藏為清室私產(chǎn),但同時(shí)指出其為“中國之精華”,語氣間透出警告之意。無論產(chǎn)權(quán)歸屬為何,在清室古物對國家至關(guān)重要這一點(diǎn)上并無異議。

類似的批評在當(dāng)時(shí)的報(bào)紙上隨處可見,引起了溥儀的英國師傅莊士敦的注意。1922年6月,他在給李經(jīng)邁的信中提及這些“涉及出售宮廷財(cái)寶的短評”:“一些針對這類交易的抗議言論說,被處置的物品是國家的財(cái)產(chǎn),皇室沒有權(quán)利出賣它們。”莊士敦承認(rèn)這些輿論給溥儀和清室的名譽(yù)造成了損害,他也認(rèn)為“應(yīng)該不失時(shí)機(jī)地將應(yīng)該屬于中華民族的財(cái)產(chǎn)與皇室的個(gè)人財(cái)產(chǎn)分離開來”(54)。他在信中沒有透露何時(shí)才是恰當(dāng)?shù)?ldquo;時(shí)機(jī)”以及具體應(yīng)采取何種措施,但是從該年2月起溥儀開始派載澤(1868—1929)、朱益藩(1861—1937)等人清查內(nèi)府書畫(55),很可能是出于莊士敦的建議。莊士敦提醒溥儀,內(nèi)務(wù)府變賣的金銀制品,都是按重量而非其藝術(shù)價(jià)值來賣,損失很大(56)。

在莊士敦的支持下,溥儀決定清查清室內(nèi)府的財(cái)產(chǎn),并派李經(jīng)邁主持此事(57)。也正是從1922年起,溥儀與溥杰、溥佳等人開始將內(nèi)府所藏古版書籍(大部分是宋版)和歷朝名人字畫(大部分是手卷),分批秘密運(yùn)往宮外,預(yù)備為將來出宮后的生活籌措經(jīng)費(fèi)(58)。

清室善后委員會(huì)點(diǎn)查坤寧宮

從溥儀的行動(dòng)來看,其實(shí)他并沒有區(qū)分“中華民族的財(cái)產(chǎn)”和“皇室的個(gè)人財(cái)產(chǎn)”的打算,顯然在他看來,宮中的一切古物都是他的“私產(chǎn)”。內(nèi)府收藏幾乎喪失了象征皇室權(quán)力的政治內(nèi)涵,基本上成為純粹經(jīng)濟(jì)意義上的個(gè)人財(cái)產(chǎn)(59)。

一些同情清室的遺老則對內(nèi)府收藏有著不同的看法。羅振玉此時(shí)也密切關(guān)注著清室及其收藏的命運(yùn)。1922年6月22日,羅振玉在給王國維的信中說:“連日廢止優(yōu)待,已有消息(尚未披露,求且秘之),中懷萬分作惡,已聞朝中當(dāng)事,共商對付之法”(60),心情之焦慮溢于言表。

羅振玉給清室開出的應(yīng)對方案是由清室自建博物館和圖書館,來保存內(nèi)府收藏。7月,他托當(dāng)時(shí)已經(jīng)入宮的金梁(1878—1962)向內(nèi)務(wù)府諸大臣說明此意,陳寶琛(1848—1935)、耆齡(?—1928)皆贊成,但考慮到清室早晚要遷出宮外(按照《清室優(yōu)待條件》,清室只是暫居宮禁),“以兩館設(shè)都城,不異委之不顧”,所以目下無法實(shí)行。

羅振玉向金梁申明,清室自建博物館和圖書館的宗旨在“以開放為保存”,即通過此種形式宣示清室對內(nèi)府收藏的“主權(quán)”。只要由溥儀下諭,在宮中設(shè)立兩館籌備處,即可將此事程序化,如果民國政府提出要求,就可以“自行籌備”拒絕。就算清室將來遷出宮外,“兩館已可同遷,主權(quán)即定,何施不可”。關(guān)鍵在確立清室的“主權(quán)”。他懇請金梁“為當(dāng)?shù)涝倨莆鲅灾?rdquo;(61)。

羅振玉的建議沒有得到清室的積極回應(yīng),但他并未因此放棄。1923年5月,王國維奉溥儀之命入直南書房。羅振玉希望利用他和王國維的個(gè)人關(guān)系來實(shí)現(xiàn)他的目標(biāo)(62)。7月,羅振玉在致王國維的信中稱“方擬草一稿”,由升允審定,再由楊鍾羲、景方昶、王國維等人聯(lián)名上奏(63)。

此稿即《陳三事》疏,其中關(guān)鍵內(nèi)容為第二項(xiàng)“移寶藏”,仍主張建皇室博物館和圖書館。不過或許是因?yàn)榍迨颐媾R的壓力日趨嚴(yán)峻,羅振玉也對自己的方案做了調(diào)整,為清室古物的安全性起見,不再堅(jiān)持在宮中建館,而是通過德人衛(wèi)禮賢,在奧國使館界內(nèi)尋求館址(64)。羅振玉與王國維在來往信件中反復(fù)商討疏稿,特別強(qiáng)調(diào)“奧館一節(jié),萬不可刪,此要緊關(guān)節(jié),刪去則成空曠語矣”(65)。8月,羅振玉還將第二項(xiàng)建館事單獨(dú)拎出,由升允直接上奏溥儀,足見他對此事之重視(66)。

在東交民巷外國使館界內(nèi)建皇室博物館的主張,體現(xiàn)出羅振玉借助外國勢力來解決清室古物問題的趨向,這在遺老中頗具代表性。

1924年5月,王國維也呈上《籌建皇室博物館奏折》,建議皇室“開放禁城離宮之一部為皇室博物館,而以內(nèi)府所藏之古器、書畫陳列其中,使中外人民皆得觀覽,如此則禁城之內(nèi),民國所轄地面,既有文淵閣之《四庫全書》,文華、武英諸殿之古器、書畫,皆我皇室之重器,而皇室所轄地面,復(fù)有皇室博物館陳列內(nèi)府之重器,是禁城一隅實(shí)為全國古今文化之所萃,即與世界文化有至大之關(guān)系,一旦京師有事,萬國皆有保衛(wèi)之責(zé)”(67)。

思路與羅振玉幾乎如出一轍。雖然王國維仍主張?jiān)趯m內(nèi)建館,但他也同樣將保存清室古物的希望寄托在外國人身上。有趣的是,王國維一面承認(rèn)清室古物為“全國古今文化之所萃”,另一方面又將其放置于更為超越的“世界文化”視野之中,以抵抗來自民國一方的國家話語的壓力。

鐘粹宮的書畫陳列

早年主張?jiān)诜钐煨袑m建立皇室博物館的金梁,此時(shí)也重拾舊議。早在1921年,金梁就提出設(shè)立皇室博物館保存清室古物,并“與東西博古學(xué)家往還討論”。

1924年初,金梁奉命為內(nèi)務(wù)府大臣,對清室未來多所規(guī)劃,其中重要內(nèi)容之一便是設(shè)皇室博物館。他在奏折中提出,“擬將寶物清理后,即請?jiān)O(shè)皇室博覽館,移置尊藏,任人觀覽,并約東西各國博物館借贈(zèng)古物,聯(lián)絡(luò)辦理,中外一家,古物公有,自可絕人干涉”,“自設(shè)博物館,連合中西,共同籌辦,非特古物古跡皆有以自保,一面清理籌款,且有以自養(yǎng)”(68)。

盡管羅振玉、王國維和金梁在其他事務(wù)上立場存在分歧,關(guān)系并不融洽(69),但在設(shè)立皇室博物館以保存清室古物方面,觀點(diǎn)和思路都極為接近。金梁所謂“中外一家,古物公有”,“連合中西,共同籌辦”,和王國維寄望于“萬國”之保衛(wèi)一樣,都是在確保清室對古物的所有權(quán)的前提下,引入外國勢力來預(yù)防來自民國政府的威脅。這既是出于實(shí)際力量對比的現(xiàn)實(shí)考慮,同時(shí)也顯示了遺老和民國在思想上的對立。

與清末張謇、金梁的倡議不同,遺老建立皇室博物館的設(shè)想是非常狀態(tài)下基于現(xiàn)實(shí)考量的策略,目標(biāo)很明確,就是應(yīng)對民國政府的干預(yù),保存清室的古物,進(jìn)而作為復(fù)辟的政治資本和象征資本。雖然未經(jīng)明言,但在他們看來,清室古物依然保留著皇室收藏的政治內(nèi)涵和象征意味,對維系溥儀的皇帝身份和清室的皇室身份以及推進(jìn)復(fù)辟事業(yè),具有不言自明的重要性(70)。

溥儀

然而,遺老的努力并未取得理想的效果。首先,清室內(nèi)務(wù)府只關(guān)心如何通過變賣和抵押清室古物來籌措經(jīng)費(fèi),以維持自身的地位和利益;再者,溥儀本人也視這些古物為其個(gè)人私產(chǎn),很難理解遺老的良苦用心。1923年8月17日,羅振玉在致王國維的信中說:“化國為家政策即將隨其后,兄移眷入都之事,恐亦可中止矣”(71),對溥儀整頓宮廷清理財(cái)產(chǎn)事不無疑慮。

所謂“化國為家”,實(shí)指溥儀視清室事為其家務(wù)事,而遺老耿耿于懷的卻是如何復(fù)大清之“國”。在溥儀一面,則以為羅振玉倡議設(shè)皇室博物館是“另有打算,想把宮里東西弄到他可以支配的地方去”(72),羅振玉在給金梁的信中亦云:“弟不應(yīng)再建言,若強(qiáng)聒不已,或且疑弟為別有懷抱矣”(73),可見當(dāng)時(shí)即有各種流言。

正如后來羅繼祖所分析的:溥儀“是把名貴書畫當(dāng)成財(cái)寶看待的,祖父上的條陳,正好觸犯他的忌諱”(74),在對清室古物之性質(zhì)的看法上,遺老和溥儀之間存在難以彌合的分歧。

四

1923年,清室古物的售賣仍在繼續(xù),招致的批評也日趨激烈。1923年9月12日,《晨報(bào)》在新聞中披露:“昨聞溥儀復(fù)擬拍賣一大批古董寶物,以資救濟(jì),日前持典招上海各大洋商來京議價(jià)”,記者提醒民國政府阻止此類行為,將清室古物一律封存(75)。

北京大學(xué)研究所國學(xué)門針對此事在報(bào)上發(fā)表公函,表示憤慨之情:“據(jù)理而言,故宮所有之古物,多系歷代相傳之寶器,國體變更以來,早應(yīng)由民國收回,公開陳列,決非私家什物得以任意售賣者可比”(76),提議將此事提交國務(wù)會(huì)議派員徹底清查,繩以法律,“庶不致以此有限之國寶,填彼無厭之欲望,國家文獻(xiàn),實(shí)利賴之”,態(tài)度較一年前更為強(qiáng)硬。

1918年6月,北京大學(xué)文科國學(xué)門第四次畢業(yè)攝影

湖北省教育會(huì)則直接向職掌古物保護(hù)的內(nèi)務(wù)部發(fā)去公電,亦稱:“清室之古物,尤為歷代帝室遞嬗相傳之珍秘,并非一代一人所得私有”,一旦散佚,則“立國精神將無從取征”(77)。強(qiáng)調(diào)清室古物并非清室私產(chǎn),而為屬于國家所有的“國寶”,已經(jīng)成為輿論普遍的共識。

來自各方的批評不僅針對清室,更指向民國政府的不作為。國會(huì)中也出現(xiàn)了質(zhì)問政府的聲音。1924年3月,眾議院議員李燮陽就清室盜賣古物向政府提出質(zhì)問,指出1923年10月12日公布的《中華民國憲法》規(guī)定,有關(guān)文化之古籍古物及古跡,應(yīng)由國家立法并執(zhí)行,據(jù)此政府應(yīng)向清室提取所有古物,交內(nèi)務(wù)部派專員保存,或發(fā)交古物陳列所(78)。

內(nèi)務(wù)部對此不敢怠慢,將李燮陽質(zhì)問書抄送提署兩翼及清室內(nèi)務(wù)府,提請注意此事,并附內(nèi)務(wù)部咨文,聲明“清室現(xiàn)存之古物古籍,非經(jīng)本部核準(zhǔn),不得隨意售賣”。然而李燮陽對此并不滿意,他指出此咨文不過為一紙空文,事實(shí)上仍承認(rèn)清室對古物古籍的所有權(quán),對其發(fā)售盜賣并無約束力,正當(dāng)方法是依據(jù)憲法,“迅速向清室將所有古物古籍悉數(shù)提出保存之處”(79)。

其實(shí),《中華民國憲法》有關(guān)古物保護(hù)的條款只是抽象的原則,并未具體涉及清室,而在《清室優(yōu)待條件》依然有效的情況下,民國政府從法理上無法將清室古物收回,內(nèi)務(wù)部也沒有這種權(quán)力。

針對李燮陽的再次質(zhì)問,內(nèi)務(wù)部回復(fù)說:“清室內(nèi)務(wù)府對于本部前咨迄未見復(fù),本部以職掌攸關(guān),現(xiàn)正根據(jù)憲法,擬訂古籍古物古跡保護(hù)法,以期厘定頒布,所有全國古籍古物古跡,無論何人所有,自非經(jīng)內(nèi)務(wù)部核準(zhǔn),概不得售賣移運(yùn),以資保存。”(80)

1916年10月,內(nèi)務(wù)部曾頒布《保護(hù)古物暫行辦法》,規(guī)定國內(nèi)一切古籍古物,不得轉(zhuǎn)售外人,但并未禁止國內(nèi)的古物買賣(81)。這次內(nèi)務(wù)部決定制定更嚴(yán)格的規(guī)章,以阻止清室內(nèi)務(wù)府任何售賣古物的行為。然而,無論對清室售賣古物采取何種嚴(yán)格的限制措施,內(nèi)務(wù)部依然承認(rèn)清室對古物的所有權(quán)。

從清室的角度看,古物售賣須經(jīng)內(nèi)務(wù)部核準(zhǔn),畢竟十分不便。溥儀為此曾召集御前會(huì)議,商定裁減經(jīng)費(fèi)至每年50萬元。“此時(shí)清室拍賣古物,須經(jīng)民國內(nèi)務(wù)部核準(zhǔn),手續(xù)不易,故必須節(jié)減經(jīng)費(fèi)。”(82)

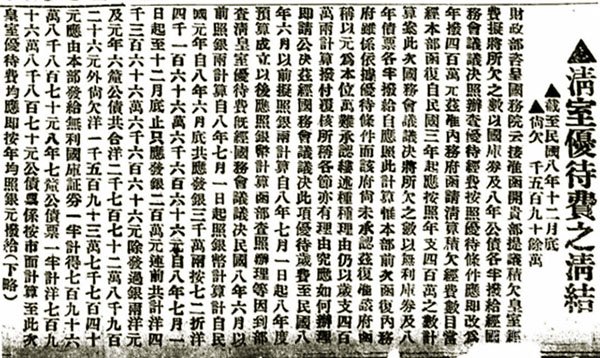

《益世報(bào)》對清室優(yōu)待條件的報(bào)道

另一方面,清室托人游說吳佩孚,試圖借助實(shí)力人物解決問題。吳佩孚隨后讓總理孫寶琦通融辦理,在閣議上提出討論,眾人自然不敢有異議,“遂由院通知軍警機(jī)關(guān)取消禁令,并照會(huì)清室內(nèi)務(wù)府,從此清室又可自由拍賣矣”。與此同時(shí),清室也加快了抵押和變賣古物的步伐,將十二大編鐘及金器數(shù)百件抵押給中國實(shí)業(yè)銀行和大陸銀行(83)。不久,清室內(nèi)務(wù)府又將清朝歷代皇后之金冊金寶抵押給這兩家銀行(84)。

吳佩孚的舉動(dòng)引起了總統(tǒng)曹錕(1862—1938)的不滿。曹錕于是派馮玉祥、程克、顏惠慶、聶憲藩等10人為清室古物專員,并請清室遴選10人會(huì)同辦理。4月5日在程克宅中開保存國有古物討論會(huì),討論清室古物應(yīng)屬國有或私有之范圍。

會(huì)議決定:“凡系我國歷代相傳之物,皆應(yīng)屬于國有,其無歷史可言之金銀寶不等物件,則可作為私有。屬于國有者,即由保管人員議定保管條例,呈由政府批準(zhǔn)頒布,即日實(shí)行。其屬于私有者,則準(zhǔn)其自由變賣。”(85)輿論盛傳此10人將赴清宮點(diǎn)查古物,引起清室恐慌(86)。金梁、鄭孝胥等與宗室王公商量應(yīng)對辦法,考慮請趙爾巽出面斡旋(87)。

很難說曹錕此舉是出于保存古物的公心,更可能是與吳佩孚的矛盾所致,后來此事也就不了了之。不過,保存國有古物討論會(huì)首次以官方形式,明確了清室收藏中國有與私有的范圍,為溥儀出宮后清宮物品的處置奠定了基本原則和框架。

與此同時(shí),1924年4月至5月間,民國政府還以退職總長張國淦的名義與清室秘密交涉,提出由民國方面全部收購古物陳列所和內(nèi)府所藏古物。具體方案是:將民國從前借陳三殿之物(即古物陳列所中古物)作價(jià)500萬元,再由清室將關(guān)涉文化之物讓歸民國,亦作價(jià)500萬元,共計(jì)1000萬元,將來由英美退出庚子賠款中撥付。但須由民國經(jīng)理,清室每年但能撥用息金,不能將全價(jià)交與清室。清室內(nèi)務(wù)府與之反復(fù)磋商,持而未決,羅振玉則極力反對,以為有損清室尊嚴(yán)和利益(88)。

此事后來亦無下文,但從中可見,民國政府仍承認(rèn)清室古物為其私產(chǎn),即使收回也只能通過收購的形式。

修正清室優(yōu)待條件

總體而言,民元以來,面對清室拍賣或抵押古物的行為,民國政府反應(yīng)遲鈍,措施乏力,究其原因,約有三端。

首先,由于《清室優(yōu)待條件》規(guī)定清室私產(chǎn)受民國保護(hù),民國政府缺少直接干預(yù)清室行為的法理依據(jù),又無財(cái)力回購清室古物,只能在事發(fā)時(shí)采取間接迂回的臨時(shí)措施,以應(yīng)付輿論的壓力。盡管民國方面(包括李燮陽等議員)也一直有廢止《清室優(yōu)待條件》的呼聲,但終究未能實(shí)行(89)。

其次,在這樣的大環(huán)境下,具體負(fù)責(zé)古物保護(hù)事務(wù)的內(nèi)務(wù)部缺少阻止清室行為的足夠動(dòng)力和實(shí)質(zhì)性權(quán)力。1916年,內(nèi)務(wù)部曾制定《保存古物暫行辦法》,但這只是臨時(shí)性的部門規(guī)章,不具備法律效力,有勸無誡,形同虛設(shè)。1920年,時(shí)任總統(tǒng)府顧問的葉恭綽(1881—1968)呈請總統(tǒng)徐世昌,請速擬保存古物法規(guī),提交國會(huì)審議公布。徐將呈文下發(fā)內(nèi)務(wù)總長田文烈,田表示將詳細(xì)核擬保存古物法規(guī)草案,但亦無下文(90)。

這些只是針對一般古物而言,尚且如此虛應(yīng)故事,遑論更加棘手的清室古物。事實(shí)上,在總統(tǒng)內(nèi)閣如走馬燈般輪換的民初政壇,內(nèi)務(wù)部也不可能認(rèn)真對待清室古物問題。只是由于1924年春夏間清室售賣古物情形愈演愈烈,內(nèi)務(wù)部在各方壓力下,才正式啟動(dòng)古籍古物古跡保存法的擬定工作。

出乎意料的是,當(dāng)1924年7月該法草案公布時(shí),卻遭致了北京大學(xué)研究所國學(xué)門考古學(xué)會(huì)的強(qiáng)烈批評。因?yàn)椴莅钢蟹Q所有全國古籍古物古跡,無論何人所有,非經(jīng)內(nèi)務(wù)部核準(zhǔn),概不得售賣移運(yùn),被該會(huì)指為“越權(quán)壟斷”。

1923年,北京大學(xué)二十五周年紀(jì)念研究所國學(xué)門同人攝影

考古學(xué)會(huì)認(rèn)為,古物之保存,教育部應(yīng)承受主要職權(quán)。內(nèi)務(wù)部保存古物不善,其下屬古物陳列所管理漏洞甚多,早已喪失保管古物之資格,“內(nèi)務(wù)部非保管古物之機(jī)關(guān),該部所擬保存法草案根本上無存在之價(jià)值”(91)。古物保護(hù)本為內(nèi)務(wù)部分內(nèi)之事,如今卻遭受否定性的質(zhì)疑,說明其公信力已大打折扣。

第三,民國政壇派系林立,互相掣肘,給清室提供了轉(zhuǎn)圜的空間。從1924年春夏間民國政府對清室采取的措施來看,顯然其中牽涉多種力量,相互間不僅缺乏配合,反而彼此拆臺。從歷史上看,北洋系與清室關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜,同情者大有人在,清室也利用北洋系內(nèi)部的派系矛盾,左右逢源,謀求生存的空間。清室近支王公經(jīng)常向北洋實(shí)力派人物張作霖、吳佩孚等贈(zèng)送古物,聯(lián)絡(luò)感情,在各派之間維持平衡(92)。

據(jù)時(shí)人披露,1924年9月第二次直奉戰(zhàn)爭爆發(fā)前,清室對于雙方要人均有古物饋贈(zèng)(93)。這事實(shí)上成了清室古物流失的另一條渠道。

清室古物作為國家歷史和文化的象征意義已被普遍接受,與之形成對比的是民國政府在清室古物問題上的軟弱無力。看來依賴現(xiàn)存的政治體制已經(jīng)無法完成清室古物“國有化”的任務(wù),最終只能通過非常規(guī)手段來推動(dòng)問題的解決。

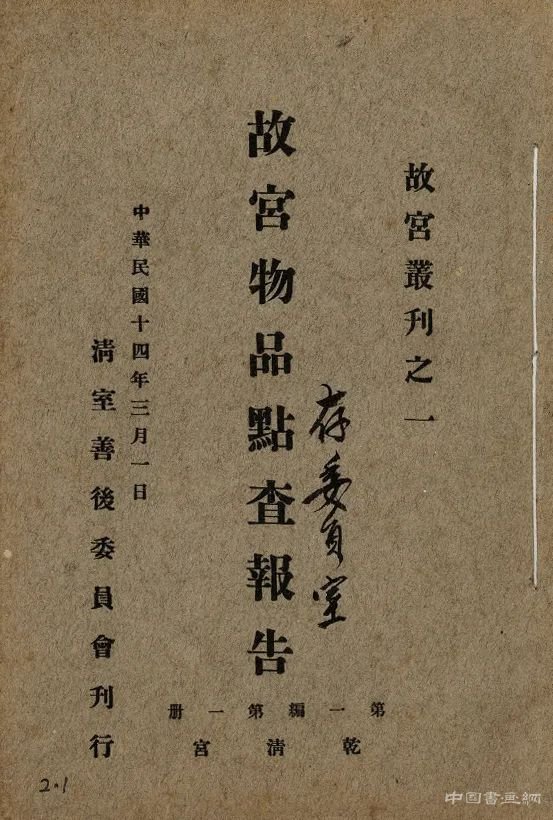

故宮物品點(diǎn)查報(bào)告 民國十四年(1925年)