張宗憲向上海博物館捐贈銅胎掐絲琺瑯器32套共46件

來源:上海博物館、新民晚報等 作者:編輯:中國書畫網編輯部

9月26日,著名華人收藏家張宗憲先生向上海博物館捐贈包括銅胎掐絲琺瑯器32套共46件私人收藏,張宗憲先生攜家屬親友等出席。上海博物館館長褚曉波代表館方向張宗憲頒發捐贈證書,黨委書記湯世芬主持捐贈儀式。

張宗憲是收藏明清宮廷掐絲琺瑯器的重要私人藏家。此次捐贈給上海博物館的這批琺瑯器,極大地支持和充實了上海博物館的館藏與展陳,將在上海博物館得到良好的保護、研究,并進行展覽展示。

掐絲琺瑯以銅為胎底,用銅絲盤出花紋框格,將各色琺瑯料填施其中,經焙燒、打磨、鍍金等工序后成器,色澤明艷。這種工藝在十三世紀中葉從阿拉伯地區傳入中國,在明景泰年間制作技術臻于成熟,因此有個更為人熟知的名字“景泰藍”。

掐絲琺瑯器制作工藝復雜,成本高昂,在古代主要由宮廷制作和組織生產,供皇室享用。清代是掐絲琺瑯工藝發展的又一高峰,“景泰藍”一詞即較早見于清宮造辦處檔案。清宮內務府設有造辦處,初期置于皇宮內廷養心殿,負責制作供皇家使用及陳設的各色器物,琺瑯作是下設作坊之一。乾隆時期的景泰藍工藝得到空前發展,當時除內務府造辦處琺瑯作外,還有廣州、揚州、九江等重要生產基地,制品呈現出不同的地方風格。

清 掐絲琺瑯及雕刻琺瑯象尊(一對)

張宗憲是當今世界上收藏明清宮廷掐絲琺瑯器的重要私人藏家,此次捐贈的46件銅胎掐絲琺瑯器中有“三多”——精品多,不乏清康熙、乾隆時期造辦處琺瑯作的作品,充分展示了清代宮廷琺瑯器的華貴風格;數量多,制作年代跨度較大,較全面展現了掐絲琺瑯的歷史與發展過程;器型多,包括陳設用品、生活用品、文房用品等多種器類。

其中包括明早期掐絲琺瑯觚一件,為仿青銅觚造型,花形飽滿,胎體厚重,釉質純正,具有早期掐絲琺瑯器的特色。清乾隆掐絲琺瑯蝴蝶紋屏風(一對),此對屏風掐絲均勻流暢,釉質純凈,紋飾秀雅脫俗,為乾隆時期琺瑯器的典型作品。

清乾隆 掐絲琺瑯蝴蝶紋屏風(一對)

另有一對體量碩大的清乾隆掐絲琺瑯花鳥紋象足熏爐,紋飾與宮廷器物相異,具有地方特色,為揚州制品。這對熏爐以象頭為足,藍底上飾以紅色蓮花和綠色卷曲枝葉,金色鏤空處被雕琢成云朵。這對清乾隆掐絲琺瑯花鳥紋象足熏爐是目前所知存世掐絲琺瑯熏爐中最大的一對。頗為珍貴。這次捐贈也是提升了上海博物館在這項領域的收藏等級。

清乾隆 掐絲琺瑯花鳥紋象足熏爐(一對)

張宗憲(Robert Chang)1927年出生于上海,祖父張楫如是江南竹刻名家,父親張仲英經營“聚珍齋”,是當時上海有名的古玩商號。張宗憲先生自50年代在香港創辦“永元行”以來,以其傳奇經歷成為當代極具影響力的中國藝術品收藏家,在中國及世界古代藝術品收藏界和拍賣界具有重要影響力,更助力推動香港成為20世紀下半葉的中國藝術品交易中心。

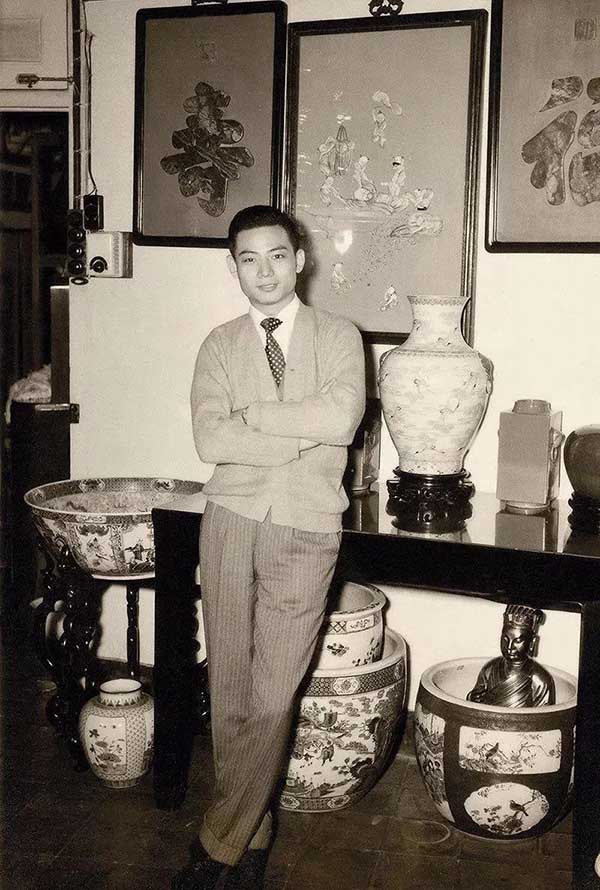

張宗憲在永元行堅道倉庫 1960 年

張宗憲先生也是諸多內地拍賣行的001號買家。1993年6月20日,上海“朵云軒”拍賣公司主辦了中國大陸第一次的書畫拍賣會,張宗憲出現首拍現場,高調以高價買走第1號拍品(豐子愷畫作),支持著上海的文博和拍賣事業。

儀式上,96歲的張宗憲精神矍鑠,他激動地表示“我和上海博物館歷任館長、許多專家都是好朋友,我希望他們都不要離開崗位。我愿把重要的收藏捐贈上博,因為這里是我的故鄉!我愛國!這是我第一次向上博捐贈,還有下次!”

張宗憲與其捐贈的清乾隆掐絲琺瑯花鳥紋象足熏爐(李茂君 攝)

上海博物館館長褚曉波表示,張宗憲先生一直與上海博物館保持密切聯系,長期關心博物館的發展,此次慨然捐贈的琺瑯器珍品,既是這種深厚情誼的見證,也極大地支持和充實了上海博物館的館藏與展陳。未來,這批琺瑯器將在上海博物館得到良好的保護、研究,并在展陳中綻放異彩。