日本永青文庫藏中國書畫

來源:板倉圣哲 作者:中國書畫網編輯

永青文庫,位于東京目白臺此一隔著神田川可遙望高田馬場一帶的高地上,約相當于江戶時代以來坐落在此的廣大細川家宅邸之一部分。近年來,其斜坡處一帶經整修后,成為向公眾開放的肥后細川庭園,文庫本身亦以公開熊本藩主暨細川家所藏文物的機構而聞名。

細川家與中國繪畫

眾所周知,細川家乃室町幕府三管領之一的名家支系,自肥后細川家第一代細川藤孝(幽齋,1534—1610)及千利休得意門生細川忠興(三齋,1563—1646)以來,家族世世代代皆著意于文化事業,亦相當關心文物之收藏,直到近現代為止,皆是如此。

永青文庫收藏有眾多中國書畫名作,光是中國繪畫就超過50件。若由這批作品中能確認取得時期的作品來看,可得知第十代細川齊茲(1759—1835)和身為文庫創立者的侯爵,即第十六代細川護立(1883—1970),投注的心力最多。細川護立與方洺(1881—1940)、張大千(1899—1983)等不少中國畫家亦有直接往來,因此也有不少為他揮毫,題贈給他的作品。

1.(傳)邊文進,《海棠牡丹八哥鳥圖》,永青文庫藏

1.(傳)邊文進,《海棠牡丹八哥鳥圖》,永青文庫藏

在江戶時代收集而來的“唐繪”中,以宋元畫作為憧憬的對象(其高峰為室町時代所建立的“東山御物”[足利將軍家收藏])仍占有支配性地位。“東山御物”所顯現的風格偏好,主要為南宋繪畫,大致可分為由皇帝或宮廷畫家所作的“皇帝的繪畫”,以及“禪宗的繪畫”等出自禪僧之手的禪宗畫和設色道釋畫。除此之外,在江戶時代,還在受到“鎖國”限制的同時,陸續接收大量呈現新風潮的明清畫作,并有清朝畫家赴日造訪。這些被統稱為“來舶畫人”的畫家,在中國并不是多么有名,反而在日本得到很高的評價,為同時代畫壇帶來很大的刺激;沈銓(1682—1760)即為其中代表。由于明代“吳派”文人畫的優秀作品和在清代宮廷發展出的以“四王吳惲”為首的文人畫等,在中國備受重視,鮮少傳到日本,因此那些流入日本的明清繪畫,主要還是繼承宋畫傳統的明代“浙派”佳作;它們在中國雖鮮為人知,卻傳遞了當時的文人畫畫風。

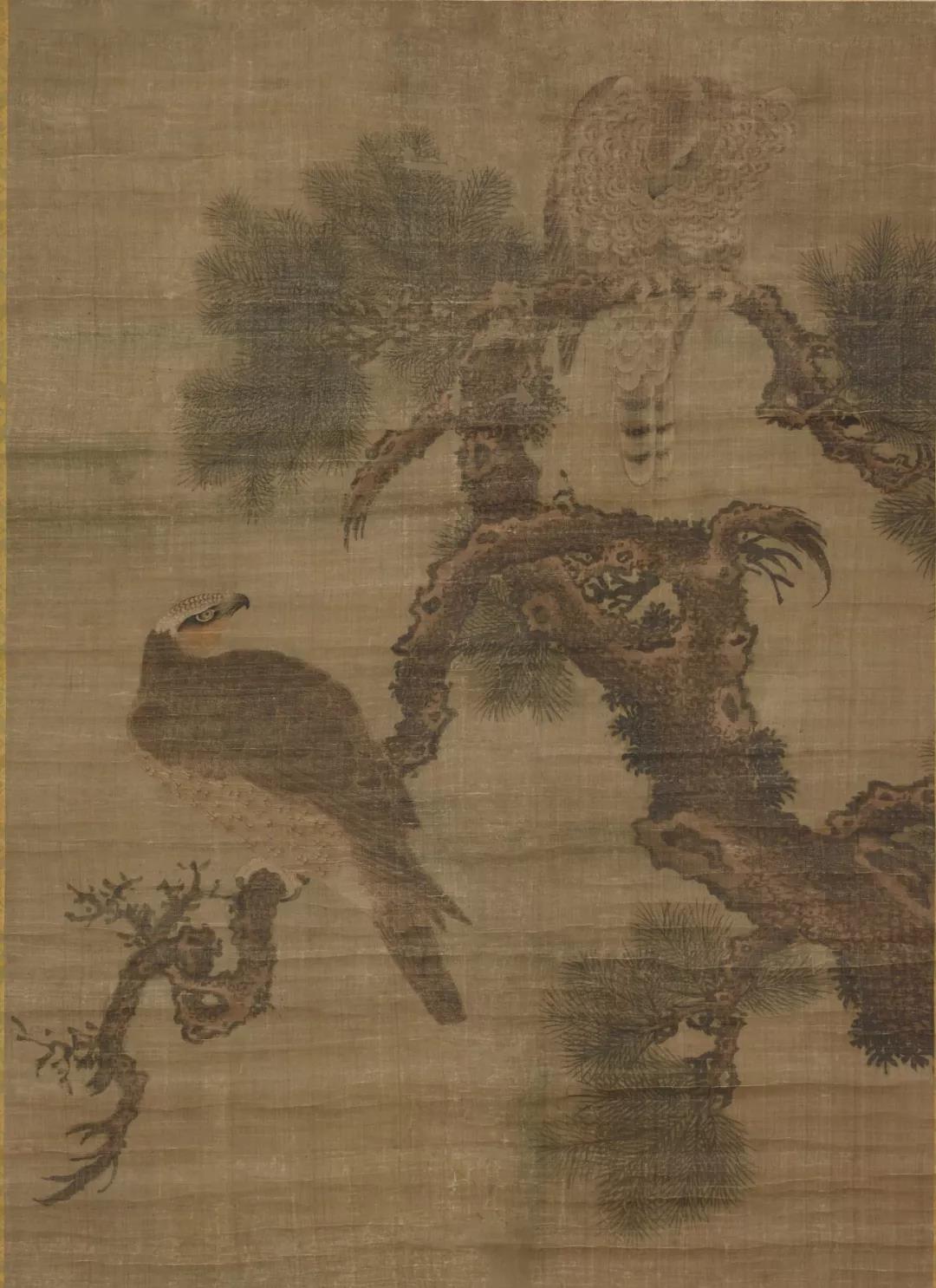

2.佚名,《松鷹圖》,永青文庫藏

2.佚名,《松鷹圖》,永青文庫藏

盡管身為執政者的大名們在搜集中國繪畫時,不只是將其視為美術品,亦以之為彰顯權威的“威信財”,但從中還是能確認并歸納出日本所喜愛的新舊(即宋元和明清)之作。在整個江戶時代,由于著名的“東山御物”已難以取得,承繼其畫風的作品遂取而代之,由中國大量傳入并在市場上流通。其中尤以明代“浙派”多有大尺幅作品,受到大名的收藏和喜愛。例如在諸大名家的收藏當中,必定都能找到帶有呂紀傳稱的設色花鳥畫,或被認為是林良所繪制的水墨花鳥畫等。

本次展覽以江戶時代后期的細川家第十代,即熊本藩第八代藩主細川齊茲的收藏品為核心,是了解江戶時代重要文化舵手,即大名家中國繪畫收藏的絕好機會。

第八代藩主細川齊茲的眼光

細川齊茲出身宇土藩的細川家,原名細川立禮,為該藩第六代藩主。天明七年(1787)九月,其本家熊本藩第七代藩主細川治年(1758—1787)過世,嫡子亦皆離世,身為細川治年義弟(小舅子)的細川立禮便作為其養子繼承家業,于十一月十五日拜謁第十一代將軍德川家齊(1773—1841,1787—1837在位),并于十二月十六日晉升為侍從(從四位下),由德川家齊授予偏諱,改名為細川齊茲。他擔任藩主時,雖試圖振興藩地財政,成果卻不如預期,又因自然災害之侵襲,及江戶藩邸遭到燒毀等,使得整體開銷大增,未能改善原本窮困的狀態。文化七年(1810)十一月,細川齊茲將家督之位讓予三子細川齊樹(1793—1826),之后即隱居度日,于天保六年(1835)十月過世,享年81歲。細川齊茲能樂造詣頗深,有自作能曲《延壽櫻》和親筆所書的能樂譜留存下來。他也是歷代藩主中最關心繪畫者,不僅在藩領內聘雇畫師,也找來在都城活躍的江戶畫壇畫師制作繪畫,甚至親自執筆作畫,并收藏許多畫作。

細川齊茲收藏中國繪畫的部分情況,可由《古畫御掛物之帳》得知一二。《古畫御掛物之帳》記錄的時間,限定在文化八年到文政六年(1811—1823)之間,對應到熊本藩藩主則相當于細川齊茲、細川齊樹兩代在位時期。從書中可知,細川齊茲的藏品頗符合當時大名們的收藏喜好,而且他除了在江戶一地,也通過在京都和奈良等地“獻呈”或“購買”等種種方式積極收藏中國繪畫。

在其宋代藏畫中,可見到牧溪、羅窗等畫僧,和趙昌、蘇漢臣、馬逵、夏圭等宮廷畫家,以及以畫龍聞名的陳容等大名。元代部分,除了與牧溪齊名的道釋畫名家顏輝,尚有錢選、趙孟頫(1254—1322)、李衎(1245—1320)、王冕(1287—1359)等文人畫家,以及只在日本知名的楊月澗、賴庵等畫家之名。這些都是屢見于“中渡”繪畫(江戶時代傳來的繪畫)的畫家。至于青綠山水畫名家趙伯駒、盛懋、盛著之名數度出現,則略顯珍稀,可看出細川齊茲對青綠山水的關注。

明代占壓倒性之多數者,為戴進(1388—1462)、邊文進、林良、呂紀、呂健、吳偉(1459—1508)、張路、吳良知、汪肇、愈增、宋臣等“浙派”畫家。另外,在唐寅(1470—1524)、仇英等活躍于蘇州的畫家之外,還能確認周之冕(1521—?)、藍瑛、陳嘉言、李一和、謝天游等明末清初畫家,和清代孫億、沈銓等花鳥畫家的名字。

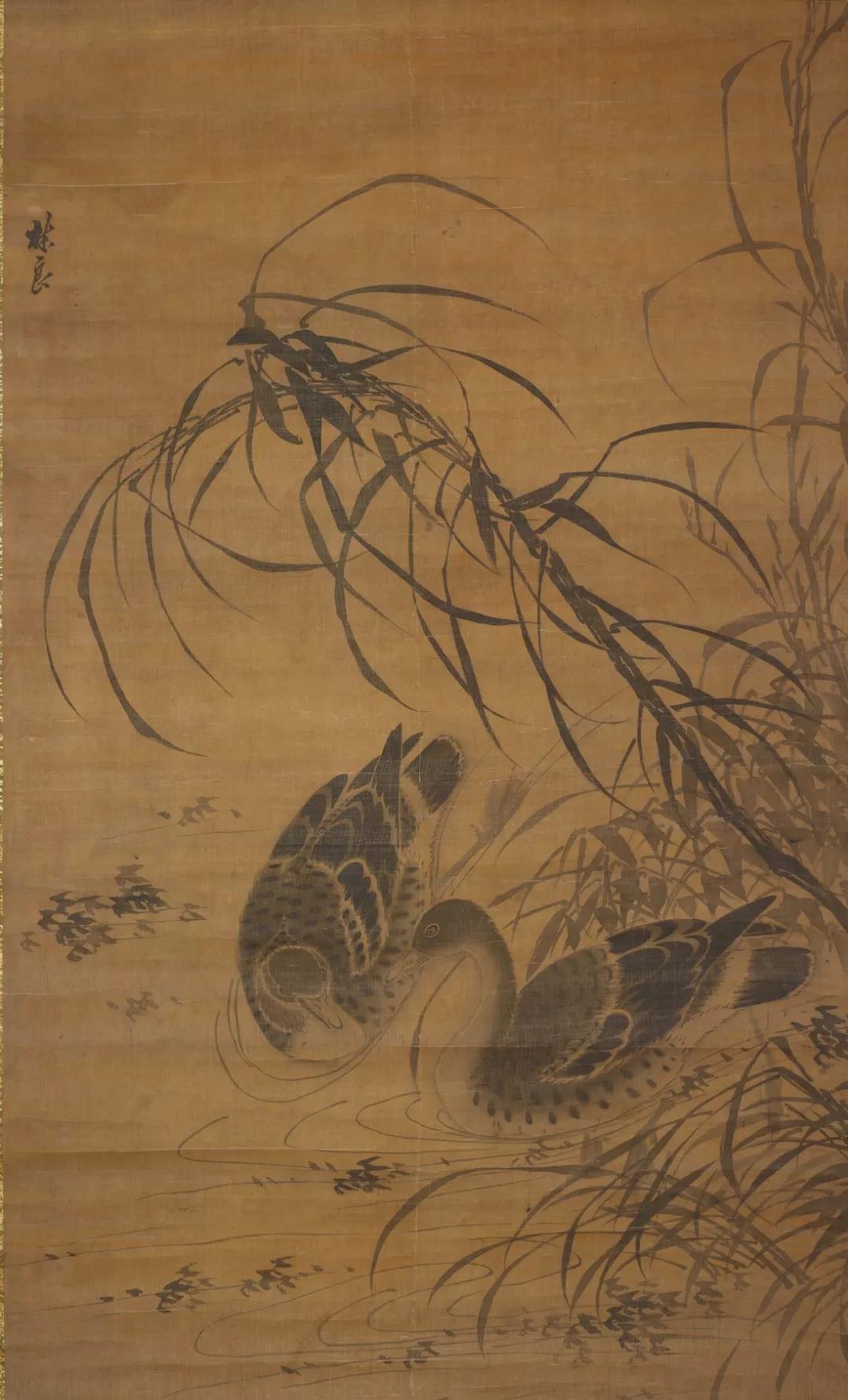

3.林良(款),《蘆雁圖》,永青文庫藏

3.林良(款),《蘆雁圖》,永青文庫藏

細川齊茲收藏的中國繪畫

接下來檢視這份文獻里所出現的中國繪畫中,12件現藏永青文庫畫作的入藏順序。

首先想舉出的,是(傳)邊文進《海棠牡丹八哥鳥圖》(圖1)。此畫購入于文化八年(1811)夏天,即《古畫御掛物之帳》記載中最早購入的年份,并附有狩野養川院雅信(1823—1859)的箱書。邊文進,字景昭,沙縣(福建省)人,其落款中屢屢出現的隴西(甘肅省),則為其原籍所在地。明永樂、宣德年間(1403—1435)任武英殿待詔一職。觀此畫描繪枝干的方法等,確實具有邊文進作畫的特征。

稍隔一段時間后,則有據說是釘澤益次郎于文政三年(1820)十月獻呈的《松鷹圖》(圖2),盡管作者不詳,但在現存鷹畫中畫風甚古,不排除可上溯至元代至明代的可能性。

文政四年(1821)五月由高木作右衛門獻呈的沈銓《蘆雁圖》(圖4),為大尺幅的氣派作品,但未書紀年。沈銓是活躍于清代前期的職業畫家,浙江省吳興人,字衡齋等,以“南蘋”一字行世。據說,第八代將軍德川吉宗(1684—1751)因當初向清代商賈求取明代以前的名畫遇到困難,遂改而招聘沈銓。他在雍正九年(享保十六年[1731])到達日本,但停留時間只有一年又十個月。日本現存諸多沈銓畫作,幾乎都是他返清之后的作品,本圖也不例外。但在市場上大量流通的傳沈銓晚年畫風之作品中,此幅可謂質量不錯的作品。

4.沈銓,《蘆雁圖》,永青文庫藏

4.沈銓,《蘆雁圖》,永青文庫藏

文政四年九月購于江戶的呂紀(款)《花鳥圖》雙幅(圖5)、文政四年十月購于吉田(京都屋敷)的林良(款)《蘆雁圖》(見圖3)、文政四年十二月購于江戶的(傳)呂健《芙蓉鷺圖》(圖6),都是在同一年的后半年陸續買進的明代花鳥畫,不過它們全是反映各家畫風的作品(難以被看作是真跡),代表“中渡”明畫的普遍水平。

5.呂紀(款),《花鳥圖》雙幅,永青文庫藏

5.呂紀(款),《花鳥圖》雙幅,永青文庫藏

6.(傳)呂健,《芙蓉鷺圖》,永青文庫藏

6.(傳)呂健,《芙蓉鷺圖》,永青文庫藏

文政五年(1822)四月獻呈的楊月澗(款)《茄子圖》(圖7),主題及畫風不同于其他的傳楊月澗作品,很難具體說是真跡。茄子是帶有多產意味的吉祥畫題,同樣的作品在德川美術館、日本民藝館、智利圣地亞哥美術館等機構亦有收藏。

7.楊月澗(款),《茄子圖》,永青文庫藏

7.楊月澗(款),《茄子圖》,永青文庫藏

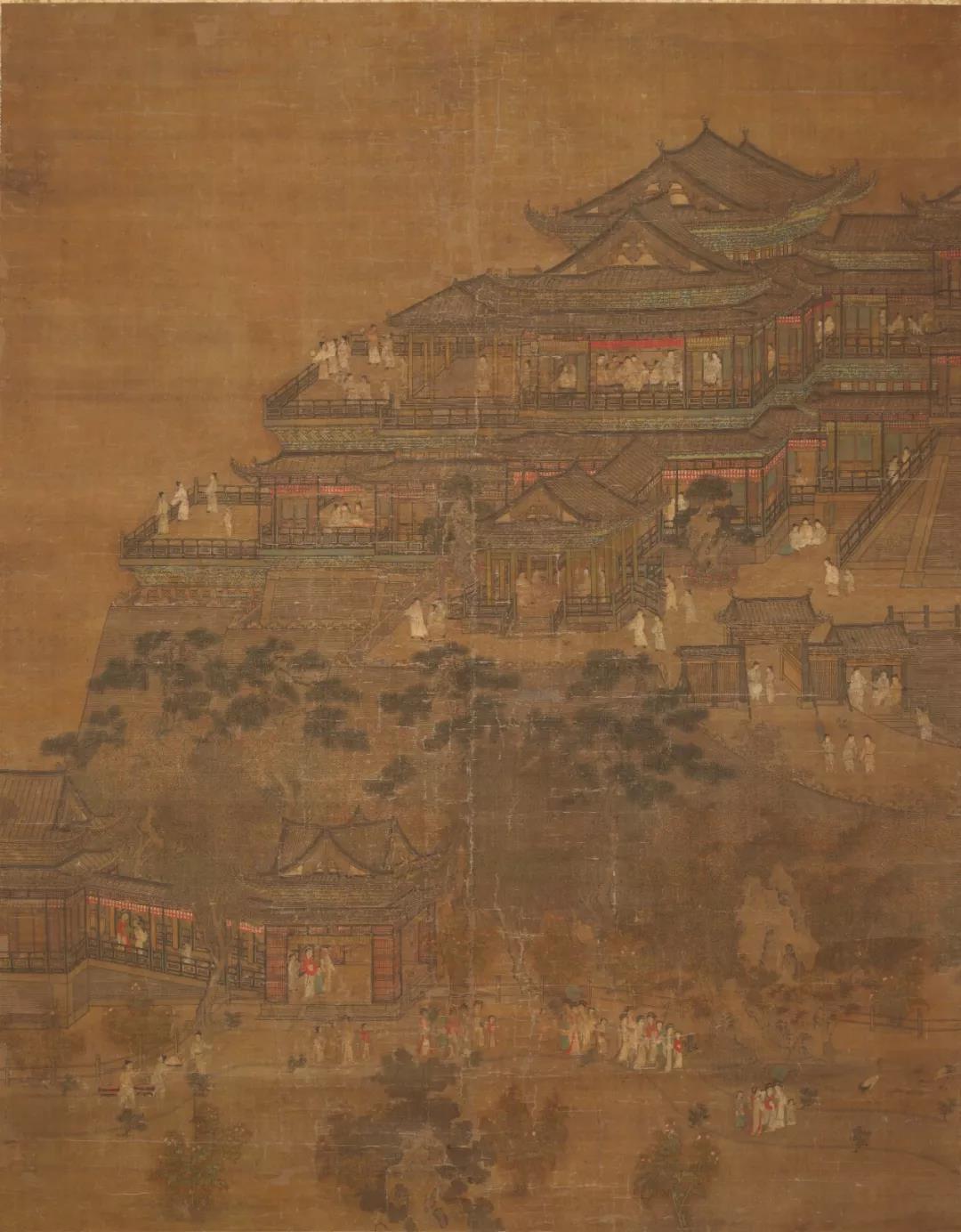

文政五年五月購于南都(奈良)的顧氏《咸陽宮(樓閣)圖》(圖8),為大幅界畫作品,全幅描繪細膩,故有認為其來歷為南宋院畫,但實際制作年代看來應在15世紀后半葉左右。

8.顧氏,《咸陽宮(樓閣)圖》,永青文庫藏

8.顧氏,《咸陽宮(樓閣)圖》,永青文庫藏

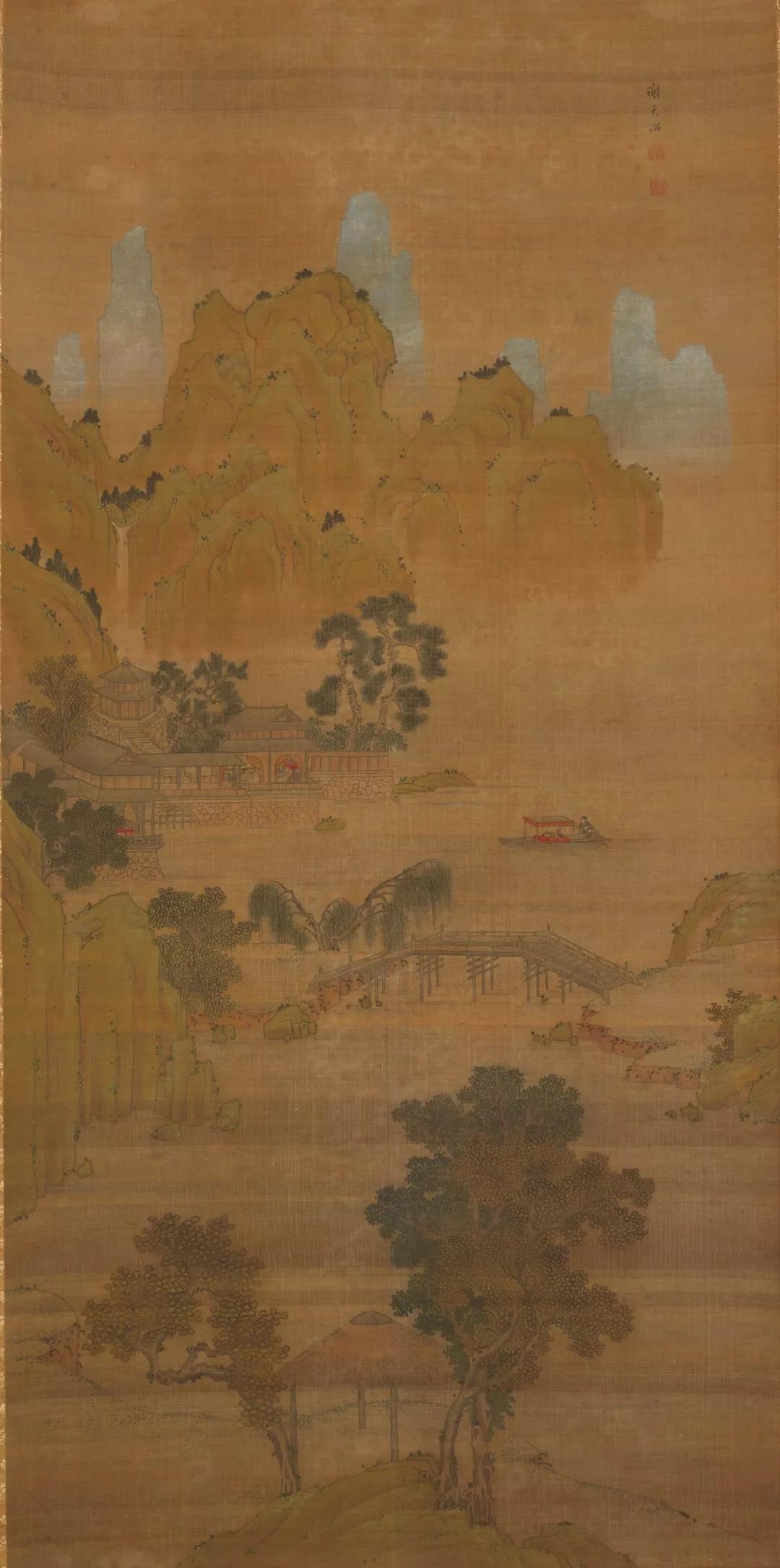

文政五年七月購入的謝天游《青綠山水圖》雙幅(圖9),為《四季山水圖》四幅中的兩幅,另以雙幅的形式流傳,且購入時已是分開的狀態。謝天游是活躍于明末清初的畫家,閩縣(福建)人,字爾方,山水畫被評為“奇古”。目前可以看到琉球畫家以其為師的記錄,對琉球畫壇的影響值得關注。

9.謝天游,《青綠山水圖》雙幅,永青文庫藏

9.謝天游,《青綠山水圖》雙幅,永青文庫藏

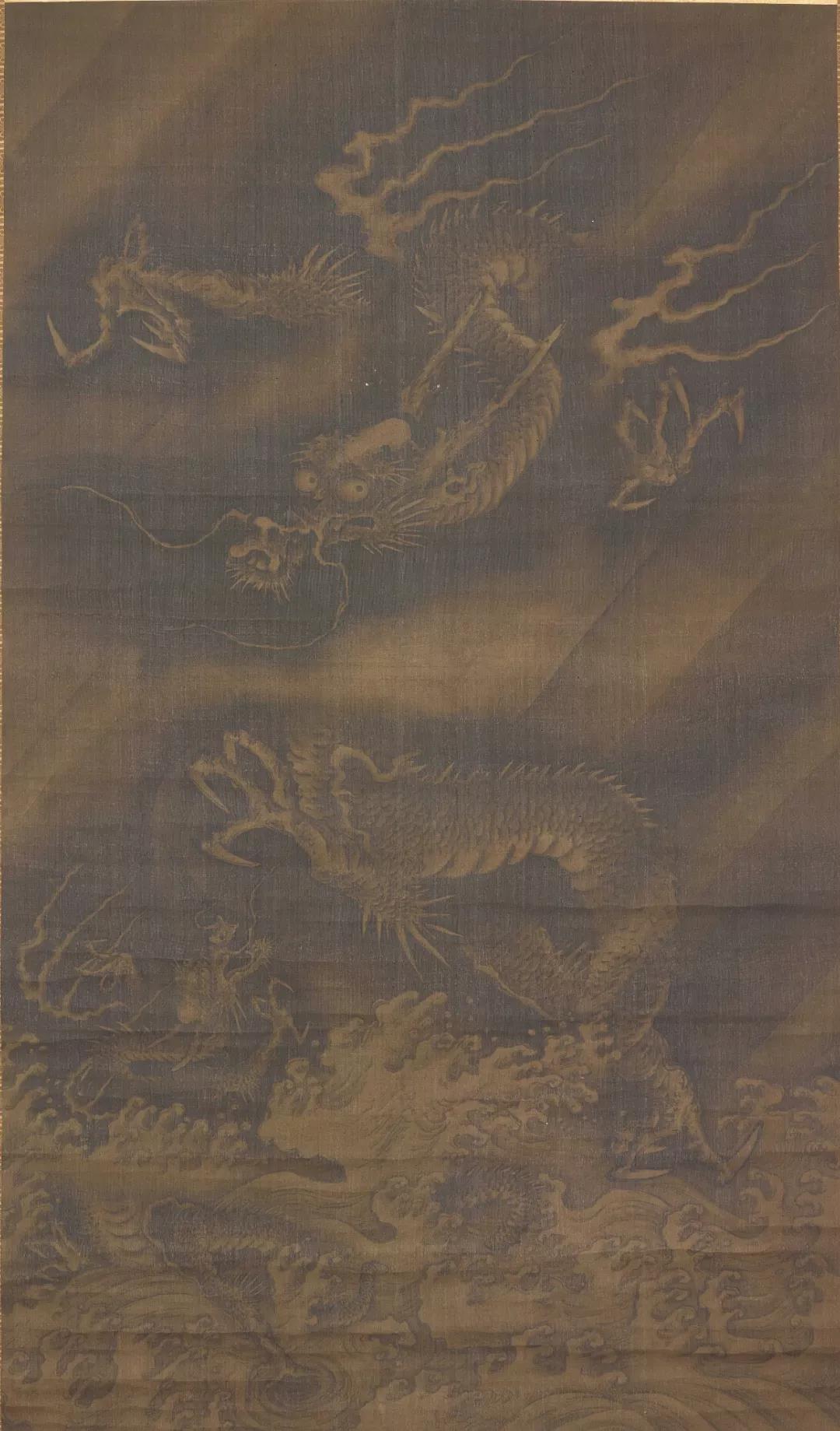

文政五年八月由御花畑(細川家別邸)獻呈的(傳)劉祥《云龍圖》(圖10),舊傳作者為南宋陳容,后改定為明代雪溪劉祥。畫題“引子龍”是描繪龍畫當中的親子龍,畫風看來則是明后期的作品。

10.(傳)劉祥,《云龍圖》,永青文庫藏

10.(傳)劉祥,《云龍圖》,永青文庫藏

文政五年十一月購于江戶的李一和(款)《花鳥圖》三幅(圖11)未必是真跡。李一和為上杭(福建省)人,字雪峰,號小山后人。其作品只在日本流傳,但因狩野探幽(1602—1674)參看了他的畫作,因此他是從江戶時代起就受到矚目的畫家。

11.李一和(款),《花鳥圖》三幅,永青文庫藏

11.李一和(款),《花鳥圖》三幅,永青文庫藏

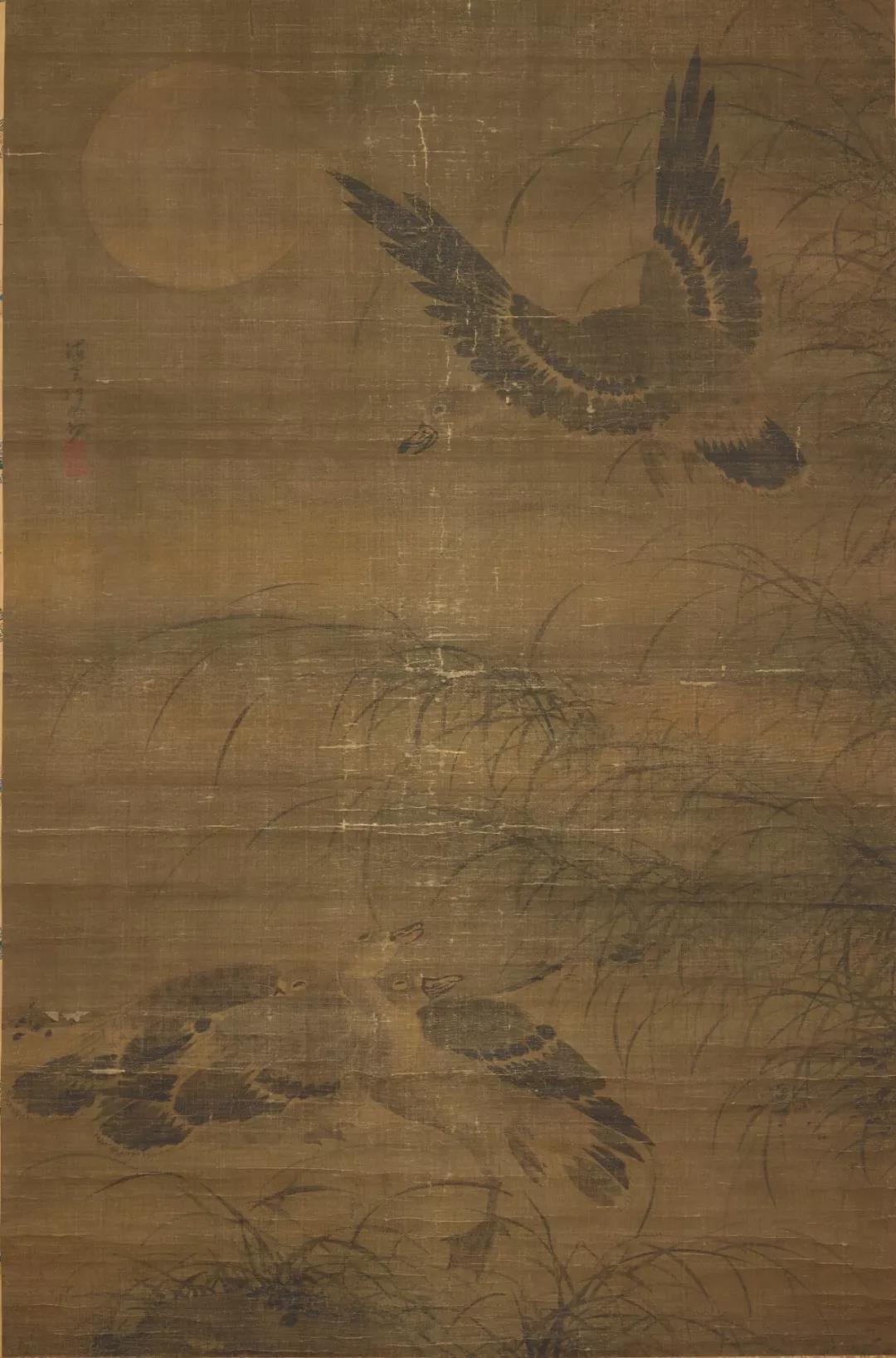

文政六年(1823)正月由御花畑獻上的汪肇《月雁圖》(圖12),是被視為汪肇基準作的重要畫作。汪肇主要活躍于正德年間(1506—1521),休寧(安徽省)人,字德初、克終。他雖是被列為明代“浙派”中“狂態邪學”一派的畫家,但也有文人畫風的作品,畫風甚廣。此幅在繼承林良畫風的水墨花鳥畫當中,亦屬典型之作。

12.汪肇,《月雁圖》,永青文庫藏

12.汪肇,《月雁圖》,永青文庫藏

此外,藩繪師衛藤勝夷(?—1831)的《縮畫帳》,是文政十一年(1828)于御馬見所(練習馬術或觀看賽馬的場所)舉行風入(使衣類、書物等通風,去除濕氣)時,將細川齊茲所收藏的11件唐畫縮小描繪作品。其中可確認現存永青文庫的作品有兩件,即《古畫御掛物之帳》所登錄的明代(傳)呂健《芙蓉鷺圖》和另一件未登錄的明代呂紀(款)《花鳥圖》(圖13),可為細川齊茲收藏的中國繪畫再添一筆。

13.呂紀(款),《花鳥圖》,永青文庫藏

13.呂紀(款),《花鳥圖》,永青文庫藏

本次展覽全數展出了細川齊茲收藏且現存永青文庫的13件作品。江戶時代后期,細川家所收藏的明清繪畫,與當時大名家看重明代繪畫的中國繪畫收藏喜好若合符節,其中亦包括現代鑒定眼光判定為真跡的佳作,如汪肇的作品等,可見細川家擁有可選出較佳質量作品的“眼光”。

由于現今對于中國繪畫的理解,與江戶時代存在明顯的分歧,因此細川家或許能說是一個可借以認識大名家對于中國繪畫的興趣及其欣賞方式的重要例子,且又能從《古畫御掛物之帳》等文獻推知其取得作品的時期、地點、方法等,誠屬相當少見。其中所呈現的繪畫史觀,理應能反映在與之同時代的近代繪畫制作及欣賞中,亦當有助于理解彼時欣賞近代繪畫時應有的樣態。

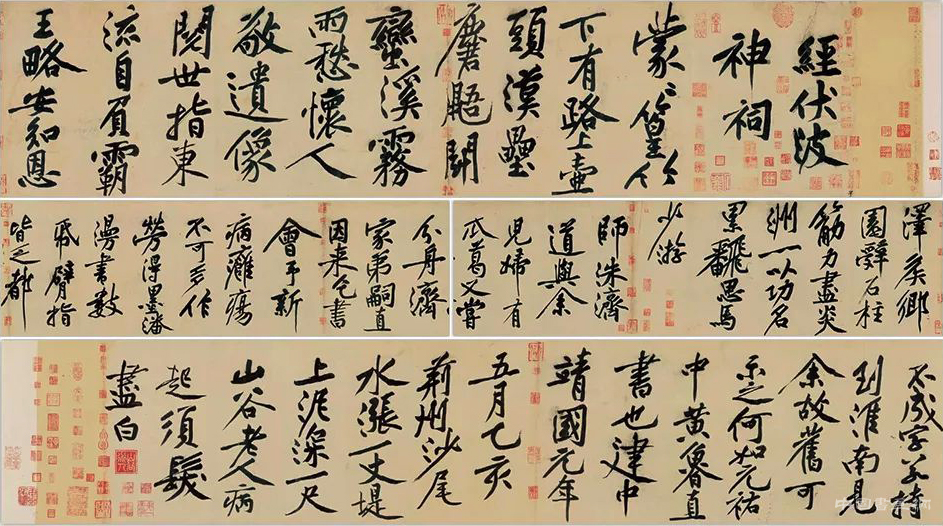

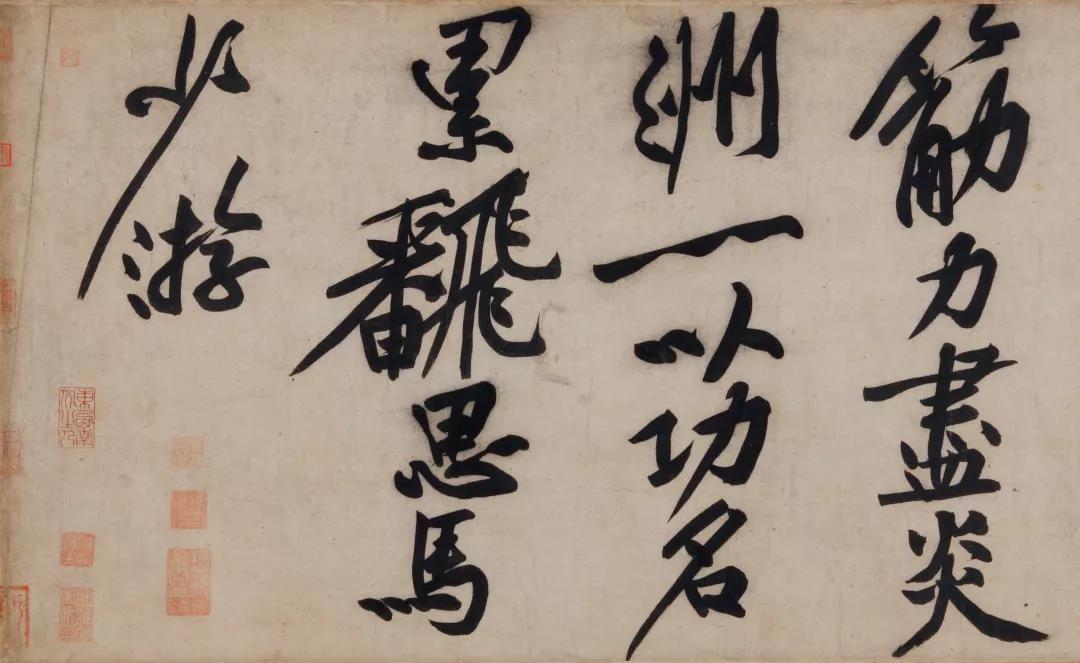

附帶一提的是,永青文庫收藏的北宋黃庭堅(1045—1105)名跡《伏波神祠詩》卷(圖14),歷時三年的修復終于完成,重現美麗樣貌。本次展覽為紀念此作修復完成,將限定于前期(10月19日—11月10日)特別展出包含題跋在內的全卷作品,機會難得,喜愛此作的朋友莫要錯過了。

14.黃庭堅,《伏波神祠詩》卷

14.黃庭堅,《伏波神祠詩》卷(局部),日本重要文化財,永青文庫藏。

14.黃庭堅,《伏波神祠詩》卷(局部),日本重要文化財,永青文庫藏。