龐萊臣后人狀告南京博物院侵權:誰在敗落?

來源:澎湃新聞等 作者:admin

近現代收藏大家龐萊臣的后人50多年前曾向南京博物院無償捐獻了一百多件歷代名畫,然而其后南京博物院和龐萊臣后人又有著近半個世紀的齟齬,包括南博從“虛齋舊藏”借走的兩幅古畫的所有權以及捐贈、征集的總數,以及自去年以來的龐家名譽案。

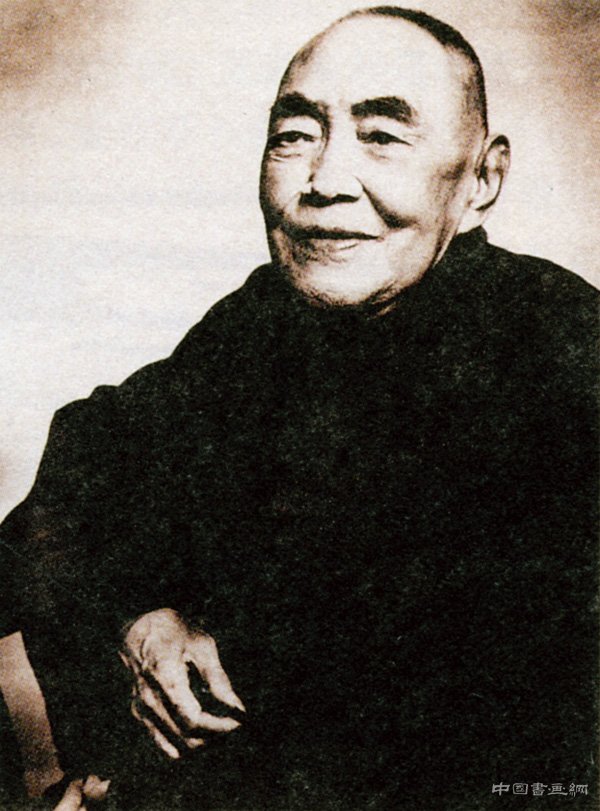

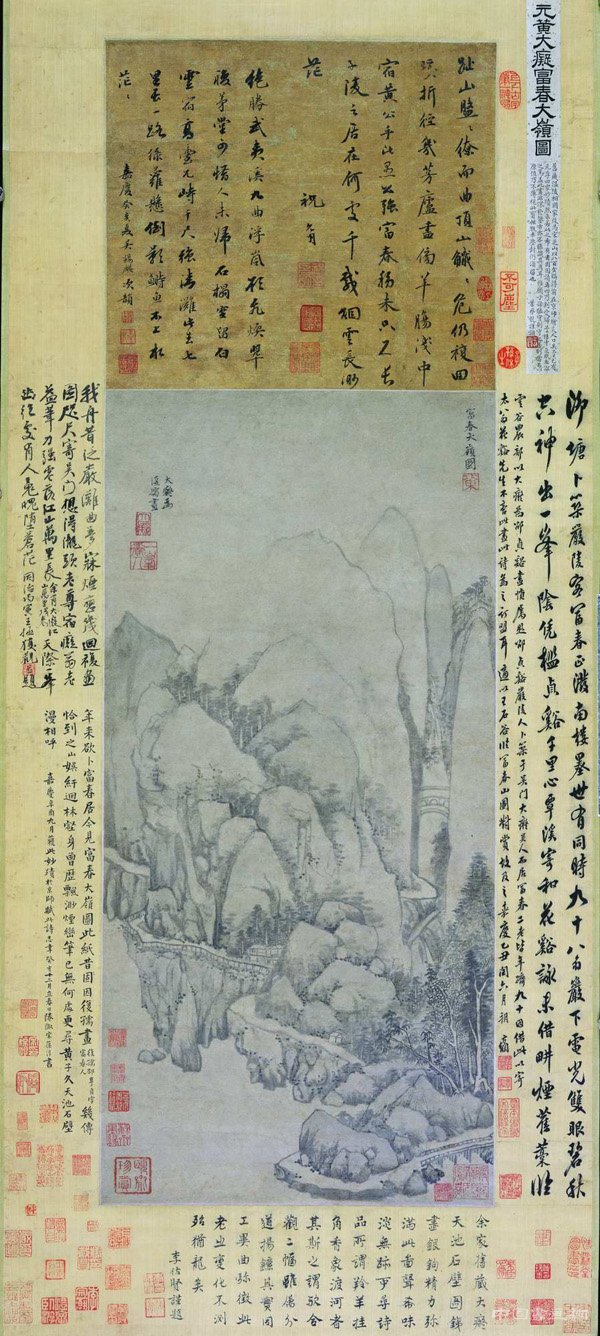

近現代收藏大家龐元濟(1864-1949),字萊臣,其藏畫之室名“虛齋”,并以其為號。

近現代收藏大家龐萊臣的曾孫女龐叔令與南京博物院持續一年多的三件官司前不久終于等到了一審判決,她仍然無法理解,怎么會有人“冒充”龐家后人,而捐出一百多件名畫的父親,怎么就成為南京博物院(以下稱南博)畫冊中指稱的“敗落子孫”?

2016年7月,蘇州市吳中區人民法院對龐萊臣后人狀告南博以及徐鶯的侵權責任糾紛和名譽糾紛做出判決,這三場持續了一年的官司有了初步的結果。法院駁回了原告龐叔令(龐萊臣曾孫女)對南博和時任院長徐湖平提起的侵權訴訟請求,但認定南博策展人龐鷗在南博畫冊里所撰寫的專論捏造并散布虛構事實,侵害了龐增和的名譽權,判決南博和龐鷗均應承擔侵權責任。

2014年12月26日,“藏天下:龐萊臣虛齋名畫合璧展”在南京博物院開幕,龐萊臣是民國書畫收藏的集大成者,號虛齋,那次匯集了南京博物院、故宮博物院和上海博物館收藏精品的大展算得上是龐萊臣逝世以后其書畫珍藏集中的一次展示,共展出70多件(套),200余幅“虛齋舊藏”古畫。

藏品中,來自南京博物院的館藏全部得自龐萊臣的長孫龐增和在上世紀五六十年代的捐贈和被征集,作為龐增和的女兒,龐叔令受邀參加了展覽的開幕式,也收到了南京博物院為展覽編撰的畫冊,未及細看,回家后的龐叔令將畫冊分發給親友。不久,龐家親友發現同年2月2日出刊的某周刊關于畫展的報道,多有虛假不實信息。不料沒過多久又接到親戚的來電,直斥她沒有仔細審閱南博畫冊,南博的畫冊發表了讓龐萊臣后人蒙羞的言論——原來,在畫冊里有南博副研究員、展覽策展人龐鷗所撰寫的專論,其中提到龐家敗落,“龐萊臣后人敗落到賣畫為生”。之后,為期整整一年的官司就此展開。

南京博物院和龐萊臣后人的糾紛由來已久。1988年,龐萊臣的長孫龐增和曾經同南博就兩件“虛齋舊藏”古畫的所有權問題鬧上過法庭,當時法院判決南博向龐增和支付兩幅畫的畫款并連同近三十年的利息共四萬多元。但是直到此次訴訟,龐叔令才得以見到當時年的卷宗,并了解到許多父親并未告知她的情況。

龐萊臣是民國時期的收藏大家,他育有一子,31歲時病故,留下尚在幼年的兩個兒子龐增和與龐增祥,兩兄弟從小就由祖父母帶大。不過也因為獨子的早逝,龐萊臣將弟弟龐青臣(城)的兒子龐維謹過繼來作為嗣子。1949年2月龐萊臣故世之前,他就將自己的藏品分為三份,留給了兩個孫輩和這個嗣子,另有一小部分藏品由繼室夫人龐賀氏保管。這位繼室夫人比龐萊臣小30多歲,龐叔令從出生便和這位曾祖母一起生活,一直到1970年代初期。

虛齋名聲在外,很多大型的國家博物館機構都希望能夠得到其藏品。1958年11月,在解放后恢復本名的賀明彤(龐賀氏)突然迎來一位幾十年都不曾往來的表弟鄭山尊,他代表江蘇省文化局到蘇州造訪龐增和家,說了不少對龐萊臣溢美之詞,然后便一再陳述國家的困難與南博庫藏的捉襟見肘,希望賀明彤與龐增和能夠鼎力相助,捐助一部分龐老先生的舊藏古畫。現今的南博前身是1958年原中央博物院、江蘇省博物館和蘇南文管會合并而成。

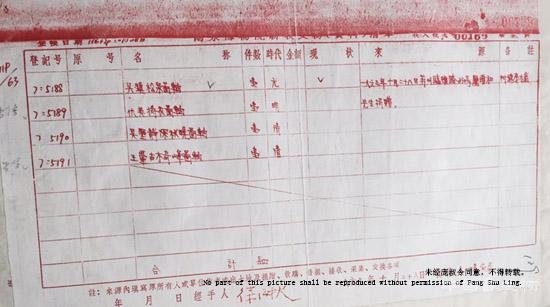

1959年,蘇州市文化局收到龐增和捐贈137件文物字畫的收據。

雖然龐家幾代人一直熱心公益,但捐出祖藏文物仍然需要巨大的決心,在鄭山尊多年說服動員下,抑或時勢所然,1959年1月,龐增和一次性向南博無償捐贈了137件/套“虛齋舊藏”古畫,這其中五分之四,都成為后來南博的一級藏品。

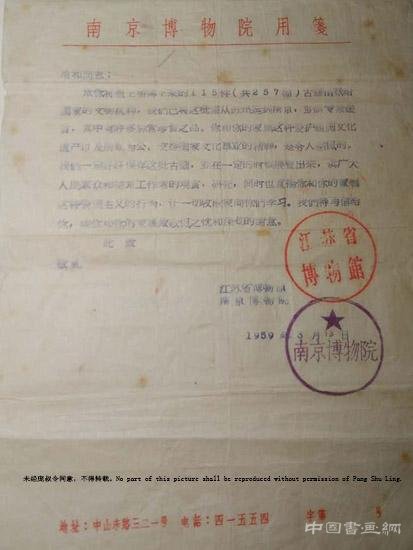

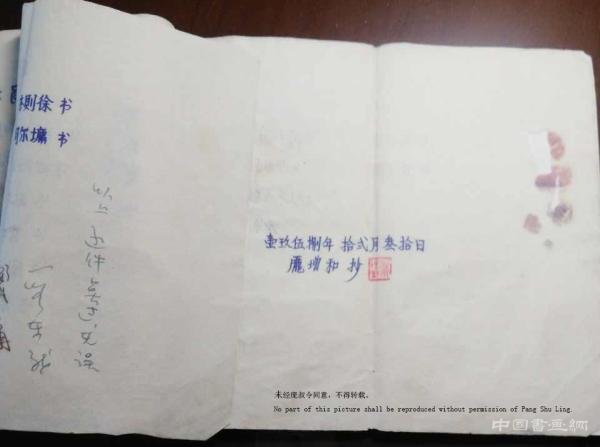

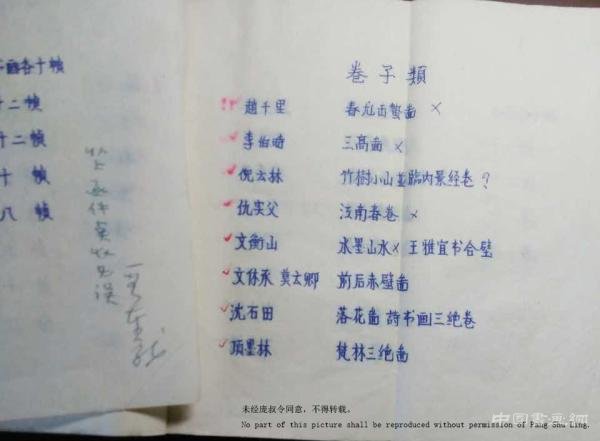

全部137件(116種、268幅)藏品在1959年1月交付完畢。在龐叔令蘇州的家中,收藏有當年她父親龐增和親筆編寫的清冊,字跡端正如同印刷一般,分為冊頁、立軸、成扇,時任蘇州文化局局長的段東戰和蘇州博物館館長錢鏞都在各頁分別寫下“以上逐件點過”。不久江蘇博物館和南博出具公函確認收到“虛齋舊藏”古畫115件,并對龐增和及家屬捨私為公的精神表示感佩,承諾一定好好保管這批古畫。龐增和因對115件這個數字與捐贈件數不符提出異議,南博承諾會按照捐贈規定出具手續清冊。

1959年,南京博物院致龐增和感謝信中,捐贈的總數為115件,引起了龐增和的質疑。

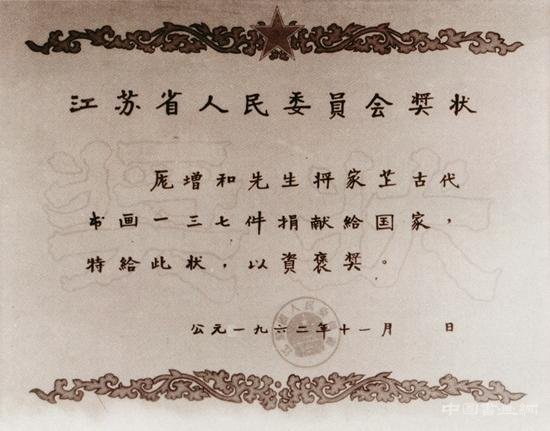

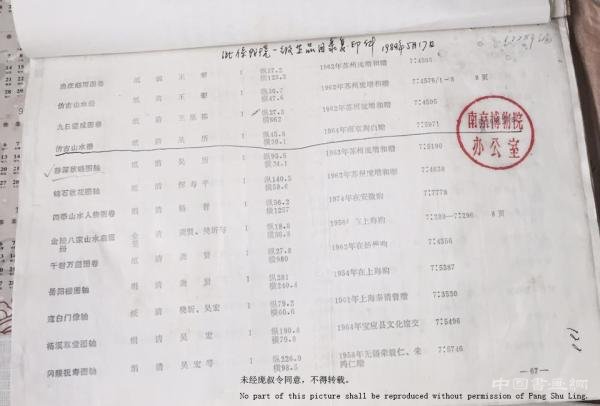

1962年12月6日,江蘇省政府在蘇州召開了頒獎大會,由院長曾昭燏先生親筆題寫了獎狀贈予龐增和,并附上了捐贈的137件/套捐贈文物資料收據及清單。頒獎大會后,南博繼續對龐增和進行動員,這次是以征集的名義。感佩于曾昭燏院長的人文關懷,龐增和全家決定將部分“虛齋舊藏”古畫征集給南博。此段史料,在南博2009年出版的曾昭燏日記里都有記載。從1962年12月至1963年11月之間,南博向龐增和家征集了11件“虛齋舊藏”古畫。其中除了宋徽宗趙佶的一幅《鴝鵒圖》出價1萬元外,其他幾件都以象征性的價格給了南博。

1962年11月,江蘇省人民委員會頒發給龐增和的獎狀。

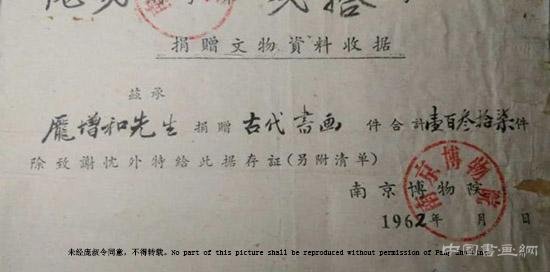

1962年,南京博物院開具的龐增和捐贈137件古代書畫的收據。

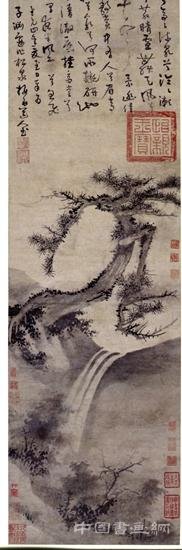

1963年,南京博物院的一位名叫徐沄湫的征集員到蘇州拜訪龐增和,以開畫展為由,希望向龐增和借兩件畫:一幅是元四家之一吳鎮的《松泉圖》軸,另一件是清初吳歷的《仿古山水冊頁》。徐沄湫稱展期三個月后就歸還,龐增和也就沒有在意,將借據與家中畫作卷在一起而沒有專門收好。豈料這次畫展沒有邀請龐家人前去參觀,借走的兩件“虛齋舊藏”古畫也就此杳無音訊。自1959年-1964年,龐增和這一支在南博的“虛齋舊藏”古畫為137+11+2共計150件/套,而龐家與南博近半個世紀的齟齬,就集中在借走的兩幅“虛齋舊藏”古畫和捐贈、征集的總數上。

龐增和稱南博因辦畫展借用的元代吳鎮《松泉圖》

南博時任院長曾昭燏在1964年12月自殺身亡,厚道的龐增和心中雖然焦急兩幅畫作的歸屬,但也不好意思在這個節骨眼去向南博“討債”,不久,就是十年“文革”。

上世紀60年代中期,龐增和全家被下放至位于蘇北的大豐農村,而龐家在蘇州的宅邸也免不了遭遇抄家。彼時已經14歲的龐叔令對當時的情景記憶猶新,在她的印象中,蘇州博物館對于龐家很是重視,特地找了蘇州市三中的一些高中生開了一個會,叮囑他們“龐家吃飯的飯碗也不能砸,都是寶貝”,因此這些學生來的時候都小心翼翼,幾天的抄家,將家中的古畫和古董都裝在卡車上被抄走了。

1979年,在農村待了十多年的人們開始陸續回故鄉,龐增和也在這一年回到蘇州。回家后的龐增和仍然惦念著出借給南博的兩幅祖父傳給他的無價古畫,便去向南博討要。與1950年代南博對龐家人百般殷勤的態度不同,這一次,龐增和遭到的是冷遇。

龐叔令的母親王念瑛直到最近的官司時才談及當時的細節:自1979年到1988年間的十年內,夫妻倆幾次到南博討要兩幅畫作,卻被干晾在辦公室無人接見。特別是當年到蘇州參與征集的姚遷院長,曾經的殷勤變為冷漠,使龐增和夫妻心酸不已。龐增和遂在1988年向南京市玄武區人民法院提起訴訟,希望確認兩件“虛齋舊藏”古畫的所有權。

南京博物院1963年的檔案中,吳鎮《松泉圖》的來源被寫為“龐增和先生捐贈”。

盡管龐增和稱南博因辦畫展借用《松泉圖》和《仿古山水冊頁》,但他已經無法提供實據(稱借據在抄家時同其他畫作一同抄走)。最終,法院判決兩幅畫系南博從龐增和處征購,但未付畫款,因此判決南博支付龐增和2.6萬元畫款以及2.8萬元的利息。

對于這件案子的判決,龐增和當然難以接受,除了“借”出去的畫沒有討回外,南博在法庭上的態度也讓他心寒。南博(時任院長梁白泉)在答辯狀上的質問,為什么龐增和要在當時的征集人員徐沄湫去世以后才來提起訴訟?言下之意即“死無對證”。龐增和認為自己已經無償捐贈了137幅/套祖父的舊藏古畫,怎會就兩件訛詐南博? 況且,徐沄湫在1975年已經去世,而那時的龐增和仍在大豐農村勞動。

南京博物院1978年的一級藏品簡目中,吳歷的《仿古山水冊》被登記為南京陶白捐贈。

案子暴露出的另一個問題,是南京博對于館藏登記系統的混亂。由于龐家這邊借據的缺失,法院采用的證據即1978年南京博物院一級藏品簡目,其中《松泉圖》和《仿古山水冊頁》均登記為捐贈,而后者的捐贈人登記為南京藏家陶白而非龐增和。陶白向法院否認捐贈了此本冊頁,稱自己只是看過而已,而徐湖平向法院的解釋是,“是當時的院長姚遷關照,將這件藏品登記在陶白名下。”這位姚遷院長,已經于1984年自殺身亡。

另外,盡管南博強調兩件古畫先稱是捐贈后改口為征集而非借用,南博未向法院提供類似1962年給予龐家的一式兩份的捐贈憑證和清單。案子二審后不久,龐增和就被查出患了肝癌,于1995年離世。

如果說1980年代末龐家與南博的官司集中在“虛齋舊藏”古畫的所有權上,那么自去年以來龐叔令與母親王念瑛與南博以及前院長徐湖平、副研究員龐鷗之間的糾紛則更多地關系到龐家的名譽。

問題出在三篇文章上。

其一是南博時任院長徐湖平2005年為《龐萊臣舊藏·龐增和捐贈古代繪畫選》所撰寫的序言,分歧還是在藏品數字和是捐賣還是捐獻上。序言所言的“1956年賀明彤女士希望能夠將家中舊藏古畫捐賣……,在鄭山尊局長與龐家長達八年的友好磋商下,龐增和先生最終分別在1958年至1968年間將家中所藏古代書畫陸續獻出,共計135件作品。”這本畫冊收錄了共計70件龐增和捐贈的“虛齋舊藏”古畫精品,但根據龐叔令的比對,其中有10件都是1963年征集的11件中的,包括宋佶的《鴝鵒圖》。即便只算上1958年一次性捐贈的137件“虛齋舊藏”古畫,135件的件數也有縮水,更何況,并不存在“賀明彤希望捐賣……,長達八年的友好磋商……”

“虛齋”藏品:宋,趙佶,《鴝鵒圖》

另外,序中提及“由于龐家作出的貢獻,江蘇省委也一直關注他們的處境,關心他們的工作和生活狀況。早在上世紀50年代末,就特意安排20余歲的龐增和先生在蘇州滄浪區房管局工作;1959年又安排龐增和先生赴上海參加中華人民共和國10周年大慶觀禮。”而事實上,龐增和在房管局的工作并非南博安排,也不存在觀禮一事。這一敘述,在王念瑛和龐叔令看來,會讓人誤解龐增和以捐畫為條件換取利益。

第二篇文章,即文首提到的《三聯生活周刊》為2014年底“藏天下”展覽所撰寫的《龐萊臣“虛齋”名畫:藏家的趣味》。在南博,一家知名媒體在采訪了策展人龐鷗向龐鷗介紹的龐氏后人徐鶯,除了依舊對不上盤的藏品總數外(這次是由南京博物院古代藝術研究所所長萬新華所述,南博共藏有虛齋藏品137件),自稱龐贊臣曾外孫女的徐鶯在接受采訪時告訴記者,她的曾外祖父龐贊臣是龐萊臣的堂弟,曾經是龐萊臣家族事業和公益事業上的總代理人。不僅幫忙打理家業,還是他的遺囑執行人,這樣一來,龐萊臣才可以潛心在收藏和書畫保護中。

如前文所述,龐萊臣在自己去世前已經親自將財產分為三份留給三個子孫,并不存在所謂的遺囑執行人。更令龐叔令感到蹊蹺的,在南博“藏·天下 龐萊臣虛齋名畫合璧展”畫展出現的“龐家后人”徐鶯。

同徐鶯的初次見面,是在“藏·天下 龐萊臣虛齋名畫合璧展”開幕式當天,南博一工作人員向龐叔令介紹這個30歲出頭的年輕女人,說這是你們龐家人,是龐贊臣的曾外孫女,龐叔令當然感到高興。在南博招待的午宴后,兩人有機會閑聊,龐叔令便覺得有些不對勁。“我覺得她講的話和她的年齡不符合,好像要極力向我證明什么,但是提到家里的事情卻漏洞百出。”龐叔令這樣說。“最明顯的一個例子就是她提到小時候在奶奶家看到一本冊子,上面有賀明彤的名字,也就是我的曾祖母。我一聽就覺得有問題,因為她說看到的冊子是解放前的,但是我的曾祖母在解放前不叫賀明彤,而是隨夫姓叫龐賀氏,我當時沒有細想,只是覺得感覺不好。”

自看到2015年2月那家周刊的采訪文章,龐叔令才感到不對勁,她立刻寫信給南博相關人員,詢問徐鶯的身份。萬新華收信后馬上來電,對龐叔令說不要多想,以后再也不會有這樣的事情發生了。并稱徐鶯還只是個學生,是來南博學習的,院領導也知道這件事。

龐叔令心里仍有疑問,于是在四月給在杭州師范大學工作的徐鶯去信,希望她能夠出示自己在接受采訪時所陳述內容的有效證據,但從未收到回復。于是龐叔令將徐鶯也訴至法院。與徐鶯的糾紛集中在了兩個問題上,一是她本人的身份與龐贊臣的關系,二就是由此而來的她所敘述的龐贊臣與龐萊臣是否發生的事項。

在周刊文章中對徐鶯的介紹是“專注于研究中國繪畫與思想的博士生”,而事實上,經過龐叔令和家人的查證,徐鶯的本科為生物專業,研究生階段就讀于杭州師范大學,其碩士論文是關于“建蘭花葉病毒和齒蘭環斑病毒的細胞分子生物學和免疫學研究”。直到2016年9月才作為委培生就讀于中國美院美術史系,研究課題正是“20世紀書畫收藏——以龐萊臣為例”,也就是說,9月才剛剛入學的徐鶯,在12月的“藏天下”展覽上就被作為龐萊臣收藏的研究者以及龐家后人介紹給了記者。經過周刊向法院提供的書證表明,當時的介紹人正是南博的龐鷗。

由于個人身份關系的確認,不僅關系到當事人之間人身關系和財產關系的變化,還涉及一定的社會倫理道德,所以法院對此的判定有相當嚴格的標準。“徐鶯還讓我證明我是龐萊臣的曾孫女的直接證據,可是她自己卻拿不出向記者陳述事項的直接證據。”龐叔令講到這一段依然情緒激動。

在法庭上,她提交了上海市檔案館館藏的民國時期龐萊臣與龐增和口卡檔案和解放后蘇州市公安局的戶表,以及證明龐萊臣與龐叔令親屬關系等證據,以證明自己是龐萊臣的曾孫女。而法院認定徐鶯無直接證據,其所出示的證據不具有完全排他性,因此不認定龐贊臣為其曾外祖父。

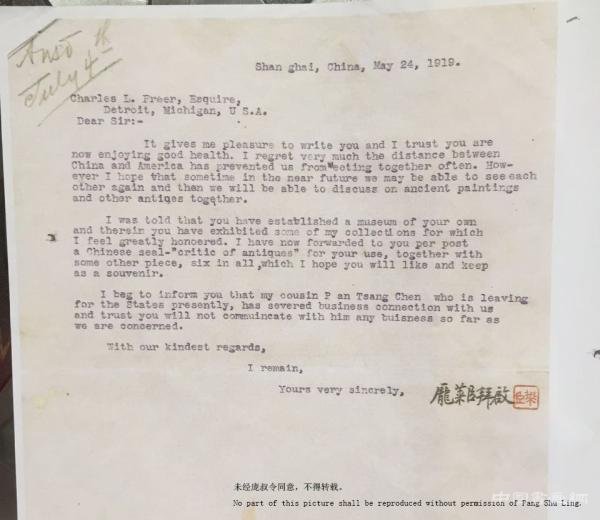

至于龐萊臣和龐贊臣是否存在關系,龐叔令告訴記者,老太太(賀明彤)曾說過,老太公(龐萊臣)和龐贊臣的關系是不好的,早就沒有來往了。

龐萊臣于1919年5月24日去信弗利爾,稱和堂弟龐贊臣的商業往來已經割斷。

世人都知道龐萊臣與美國的大藏家弗利爾之間有一段文化往來的佳話。弗利爾美術館藏有上個世紀初龐萊臣與弗利爾之間往來的書信,其中1919年的一封去信中,當時仍用龐元濟名的龐萊臣這樣寫道:“我的堂弟龐贊臣正在前往美國的路上,他和我們的商業往來已經割斷了。我信任你不會跟他討論我們生意……”弗利爾對此還有回信,說自己“身患重病不得不留在紐約,我收到你堂弟近日在紐約的消息,希望在近日能與他有一次短暫的談話。……關于你和堂弟之間的商業往來割斷一事我已經注意了,對以后一切可能發生的商業上的要求,我也樂于根據你來信的意思照辦。”

另外,從1933年民國時期實業部頒發的龍章造紙廠的營業執照來看,董事名單里有龐萊臣的名字,而直到1937年,造紙廠的股東變更后,才有張靜江(董事長)和龐贊臣的名字,“因為龐贊臣是跟著張靜江的。”

因此,龐叔令認為,徐鶯向知名媒體記者所稱均無有效證據,其所說的龐贊臣是龐萊臣的遺囑執行人,并為其打理家業之說均非事實。

“虛齋”藏品:元 黃公望《富春大嶺圖軸》

如果說無法證明自己身份的徐鶯僅僅讓龐叔令覺得“荒誕無稽”的話,那么南京博物院副研究員龐鷗在“藏天下”展覽畫冊中所撰寫的專論中將龐增和無償捐贈和被國家博物院征集古畫的行為描述為“敗落到賣畫為生”則真正觸動了龐叔令的神經。

除了在接受周刊采訪時所敘述的一些事實被龐叔令認為沒有根據以外,龐鷗的專論中提到“龐萊臣不會想到,他的子孫也會和平等閣主狄葆賢晚年一樣,敗落到賣畫為生的地步”。龐叔令認為,這是對父親龐增和捐贈義舉的肆意踐踏,和對龐萊臣子孫社會評價嚴重降低。

雙方在“賣畫”這個詞語的解釋上產生了爭議,龐鷗認為,龐增和的捐贈和征集是事實,但對博物館來說是征集,對龐增和來說就是賣畫,表示不同,含義一樣,就是買賣,因此龐氏后人賣畫是客觀事實,而整篇文章中表述了真實過程以及其對建國初期龐氏家道敗落、子孫境遇堪憂、藏畫散佚表達出了同情和無奈。而龐叔令則堅持認為,征集是南博主動要求的行為,且無償捐贈137件/套與征集11件,能與“敗落到賣畫為生”畫等號嗎?龐鷗的表述是對龐增和的不敬和對龐家后人的污蔑。

為了進一步證實自己所言非虛,龐鷗在法庭上出示了2010年8月底的新聞報道,內容是關于南京藝蘭齋美術館的一件鎮館之寶——明代仇英《江南春》圖卷。這幅圖卷曾經詩人袁永之、“話雨樓”王任堂、“過云樓”顧麟士、“虛齋”龐萊臣所藏,甚至于在1953年,時任國家文物局局長鄭振鐸寫給上海文管會會長徐森玉的信中,還將這幅《江南春》作為“非要不可”的征集對象。根據報道,此畫歸于龐萊臣在蘇州的女兒,在上世紀90年代被藝蘭齋所收藏。

龐增和與1958年12月親自謄寫的捐贈清冊中,就有仇實父(仇英)的《江南春》卷。

且不論這篇后來被廣泛傳播的報道讓龐萊臣又憑空多出了一個“女兒”,龐叔令發現,父親龐增和在1959年一次性無償捐贈給南博的137件/套館藏清單中,這件仇英的《江南春》圖卷赫然在列。

從當時的報道來看,這幅《江南春》得到書畫鑒賞大家楊仁愷的鑒定,不應有假,那么上世紀50年代就進入南京博物院庫房的藏品,為什么會在90年代流落至市場,又在當下,被用來作為指責龐家后人“賣畫為生”的證據呢?事實上,問題又歸結到了龐家人捐贈和被征集的古代書畫總數上。然而,南博除在1978年出版過的一級藏品目錄、2006年出版了70件的龐增和捐贈虛齋名畫精選以外,從未向龐家后人提供過完整的捐贈賬目。

龐叔令沒有做過多的猜測,但她認為,父親將家藏捐獻給國家的義舉曾經讓她覺得很自豪,不過,“從‘藏天下’之后,我心底那最美好的一點念想都消滅了。我們已經捐贈給國家的,無怨無悔,只要國家好好保存。但是有些人將我曾祖父和我父親,將龐家幾代人的心血和尊嚴踐踏到這個地步,我們決不允許。”自去年5月至今,龐增和的遺孀王念瑛和女兒龐叔令屢次向南博申請公開捐贈古畫賬目等信息無果。現在,她只希望南博能依法依規出示完整的賬目,讓一切透明化,依法讓捐贈人監督、讓社會公眾監督。

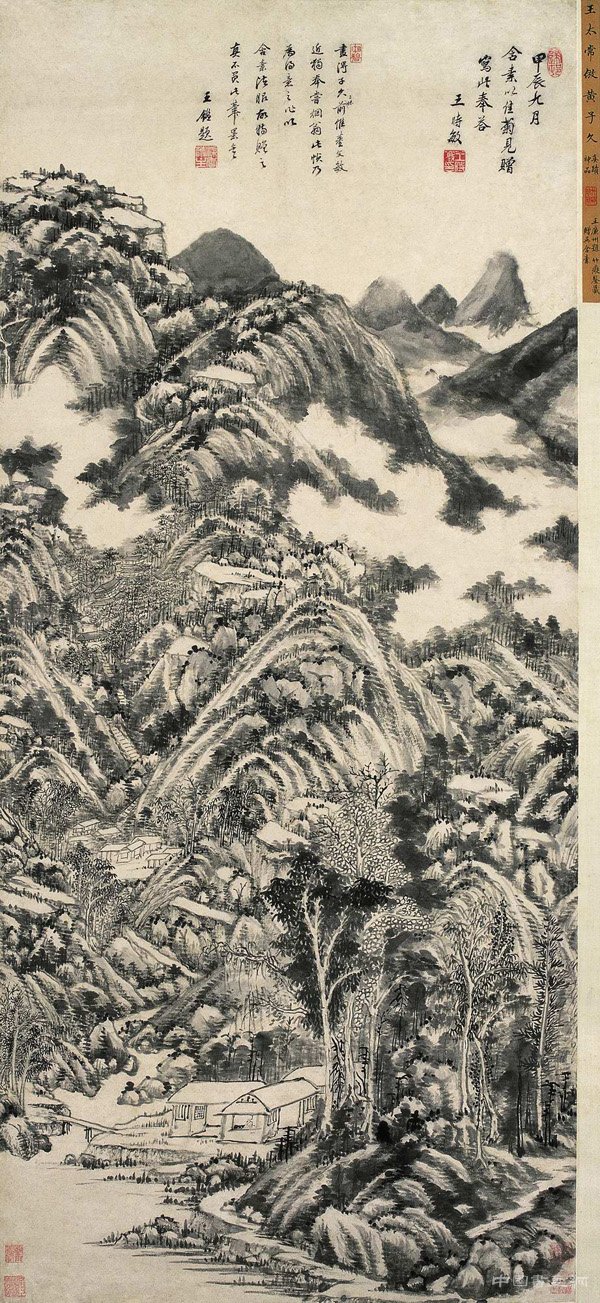

“虛齋”藏品:清 王時敏 《答菊圖》

據悉,龐鷗已經向蘇州市中級人民法院提起了上訴。

龐增和捐贈與征集的虛齋舊藏在南京博物院的總數究竟有多少件?為何1959年已經捐贈給南博的“虛齋舊藏”古畫會在上世紀90年代出現在市場上?甚至關系到更大一些的問題,博物館和捐贈人究竟有怎樣的權利和義務?這些尚無法通過幾場官司就能得到明確的答案。