“漾兮九闋——張漾兮藝術研究展”亮相中國美術學院美術館

來源:美術報 作者:黃俊嫻、劉楊,編輯:中

張漾兮先生是20世紀中國最重要的藝術家之一,他是中國現代版畫教育的奠基者,正如許江教授所言,“他是國美版畫之路的當之無愧的開拓者,是作為這條長路根基的版畫教學思想體系的創建者”。先生的木刻創作,早年受珂勒惠支影響,作品多宣傳抗日救亡與反映舊時社會之黑暗痛苦。1949年新中國成立后, 張漾兮先生來到西子湖畔的美院,度過了人生中短暫而愉快的15年時光。

值國慶與中秋之際,中國美術學院美術館舉辦“漾兮九闋——張漾兮藝術研究展”,借張漾兮充滿詩意的名字以“漾兮九闋”為名,精選捐贈作品,包括原版、手稿、版畫、水彩、水墨等200余件,結合大量文獻,包括照片、檔案、筆記、訪談視頻等,以九個板塊如詩如歌般深入梳理、敘述張漾兮先生的藝術生涯與美術教育成就。

據中國美術學院院長高世名介紹,新中國成立后,張漾兮先生建立版畫系,首創現代版畫教學體系,為20世紀版畫藝術和教育標明了兩個方向。一是堅持現實主義,深扎田野大地,他倡導的現實主義不是冷漠的自然主義,而是情感充沛的,火熱的,其根源在人民,在田野,在新中國的現實生活。二是激活中國傳統,建立民族形式。他以世界的眼光、現代的眼光洞悉中國古典版畫的優秀傳承,率先將傳統水印的技術和圖式帶入當代版畫的創作和教學現場,率先實現了傳統水印木刻的創造性轉化,與版畫系的師生們一起開創出具有鮮明時代特征的版畫新視覺、新面貌。張漾兮先生的一生貫穿了今天所有版畫系師生都耳熟能詳的三個藝術現場:十字街頭、田野和書齋,拓展了20世紀中國版畫最根本的兩個學術方向:現實主義和民族形式。

中國美術學院美術館總館長杭間教授曾于2015年登門拜訪張漾兮先生的長子張鼓峰先生,商談張漾兮作品捐贈事宜。2015年秋季,張漾兮先生家屬在經過精心整理后,向學院美術館捐贈先生各類作品286件,包括版畫、水彩畫、水墨、素描多個種類。2019年,先生家屬再次動議,向學院捐贈張漾兮先生版畫代表作50件的木刻原版。

展覽現場

本次展覽分二個展廳呈現張先生的作品。一號展廳以“暗夜”、“光明”、“遠方”、“湖山”四個板塊呈現。分別以張漾兮的作品展示他在解放前的先鋒木刻、新中國成立后扎根于民族風格的藝術語言、前往東歐考察時立足國際視野的創作,以及圍繞西湖主題的版畫探索。展覽前所未有地以版畫作品與其相應的原版、草圖聯合敘述,細致展示張漾兮對于不同媒材的靈活使用、采用豐富手法的具體創作過程與生動的構思層次。

二號展廳分為“新生”、“歐游”、“群賢”、“古今”、“思念”五個板塊。張漾兮創作的木刻原版組成的原版之墻立于展廳中央,這些原版是張漾兮創作之路的見證、雙手勞作的記錄,是張漾兮與其藝術生涯的紀念碑。該展廳以照片、筆記、手稿、講義、課程計劃等文獻,著重突出了張漾兮之于中國美術史、版畫史,尤其是中國美術學院歷史的卓越地位。

展覽將持續至10月28日。

重點展品

張漾兮《薅秧歸來》黑白木刻版畫 9.5×13cm 1942年

作品中國美術學院美術館藏,原版中國美術學院美術館藏

張先生追求自我突破,一直堅持對同一主題進行不同媒材的反復創作,時隔四年創作水墨《薅秧歸來》,是張漾兮先生少有的大尺幅作品。他的一些代表作,對后來者的示范、啟發意義,已超越了版畫領域。

張漾兮《擦皮鞋的孩子》黑白木刻版畫 25.2×19cm 1946年

中國美術學院美術館藏

該作以對比手法表現兩個不同階級的小孩各自的境遇,窮孩子給富孩子擦皮鞋,概括了舊中國剝削階級與被剝削階級之間關系。標志著張漾兮的木刻進入新的階段,不再滿足于社會現象的再現,進一步揭示了階級社會本質。

張漾兮《我們的隊伍來了》黑白木刻版畫 34.5×45.5cm 1949年

中國美術學院美術館藏

此作是張先生平時無數次生活觀察得來的,場面雖為虛構,但這樣的場景在生活中卻是必然的。作品表現了勞動人民等待迎接解放軍隊的期待心情。此作于1949年完成于香港,中國正處于民主革命到社會主義革命的轉折點,也是張漾兮個人藝術道路的轉折點,標志著歌頌新社會、迎接光明的開始。

張漾兮《修堤防災》套色木刻 32×24cm 1950年

中國美術學院美術館藏

《修堤防災》描繪了干部、知識分子與農民共同勞動興修水利,愉快而熱烈的勞動場景,色調溫暖,烘托畫面氣氛。套色木刻《修堤防災》發表于《人民畫報》1950年第二期。水彩色稿寥寥幾筆,人物形象便躍然紙上,設色美極。

張漾兮《牧歌》套色木刻 45×31cm 1954年

中國美術學院美術館藏

田園詩般的場景,由張先生帶學生到蘭溪農村深入生活,經過反復斟酌創作而成。人物造型樸實生動,線條健勁有加,表達了光明到來后,人民熱烈奔放的感情。該作由上海人民美術出版社印制畫片發行。

張漾兮《送飯到田間》黑白木刻版畫 31×68cm 1956年

中國美術學院美術館藏,原版中國美術學院美術館藏

該作描繪一群婦女、孩童結伴送飯的場景。草圖原本畫有田野、柳樹等背景,經過反復推敲后全部舍棄,只留下兩只飛燕暗示春耕時節。此畫融入漢畫像磚圖式,如石刻常用的“平面展開”的手法,摒棄明暗干擾,使人物造型秀美樸實;印刷時吸收古代拓印“隔麻拓”的技法,開創浙江版畫民族化風格的先河。該作于當年十月發表于《版畫》雜志創刊號。

張漾兮《匈牙利陶器女工》黑白木刻版畫 29×20cm 1955年

中國美術學院美術館藏

速寫草圖展現了張漾兮先生扎實的素描功底。成稿線條粗獷古拙,吸收漢畫像磚意趣。張先生將此幅木版放在辦公室供學生揣摩刻作技巧,將自身創作與院系教學結合,進一步在版畫系掀起版畫民族化熱潮。

張漾兮《西湖西泠橋》套色木刻版畫 47×38.5cm 1960年

中國美術學院美術館藏,原版中國美術學院美術館藏,與《千錘百煉》同一個版

《西湖西泠橋》素材先取自西泠橋,再取寶石山,二者拼為一幅,組成中國畫式的構圖。技法上以特大平口刀在木版上刻出奔放的刀味和粗獷的木味,套色方法一改以往先印色版后印墨版的方法,而是先印大塊黑色主版,后將色彩壓在墨塊上,這個方法借鑒了民間藝術——福建神馬、灶馬的粉印法。光色運用上,畫家不露痕跡地吸收了西歐印象派特色。張漾兮認為這是他對版畫如何“大寫意”的一次探索,可以稱之為他藝術道路上新的里程碑。潘天壽頌其繪畫“雨后千山鐵鑄成”。

國立藝術專科學校聘書

第一次文代會邀請函,1949年

刊于美國《新共和》(New Republic)雜志(1948年12月6日)的張漾兮木刻作品。

在1955年訪歐之前,張漾兮的作品已經遠赴異國。1938年,“四川漫畫社”舉辦“第一次救亡漫畫展”。展后,應“中蘇文化協會”邀請,張漾兮及其他社員參展作品十余幅被選出,參加了在莫斯科舉辦的“國際反法西斯漫畫展覽”。1948年,12月6日,美國《新共和》雜志發表漾兮木刻作品三幅:《人市》、《煤礦工人》和《饑民》(又名《吃大戶》),并配發由曾巴波撰寫的介紹文章《國統區的人民生活》。

木刻水印技法

張漾兮于1953年研究水印木刻。1954年,張漾兮完成新中國學院體系第一件水印木刻作品《新到的畫報》,率先在版畫系進行水印木刻創作的實驗。1956年,張漾兮先后委派夏子頤、張玉忠、曹劍鋒等先生前往北京“榮寶齋”木板水印社學習傳統水印木刻技法。是年,建版畫系傳統水印木刻研究室,在全國美術院校中率先開設水印木刻課程。從早期辦報紙、作漫畫,到后來成為創作版畫、教學版畫,張漾兮與木刻的淵源由來已久,刻刀一生相伴。以學習西方技法作為起點,他最終選擇民族語言,張漾兮的木刻之路多元而執著。

更多作品欣賞

張漾兮《沖鋒》黑白木刻版畫 8.8×6.8cm 1939年

中國美術學院美術館藏

張漾兮《成都車碼頭》黑白木刻版畫 21×18cm 1945年

中國美術學院美術館藏,原版中國美術學院美術館藏

張漾兮《搶米》黑白木刻版畫 22.5×29.5cm 1947年

中國美術學院美術館藏

張漾兮《人市》黑白木刻版畫 37×29cm 1947年

中國美術學院美術館藏,原版家屬藏,和《煤礦工人》是同一個版

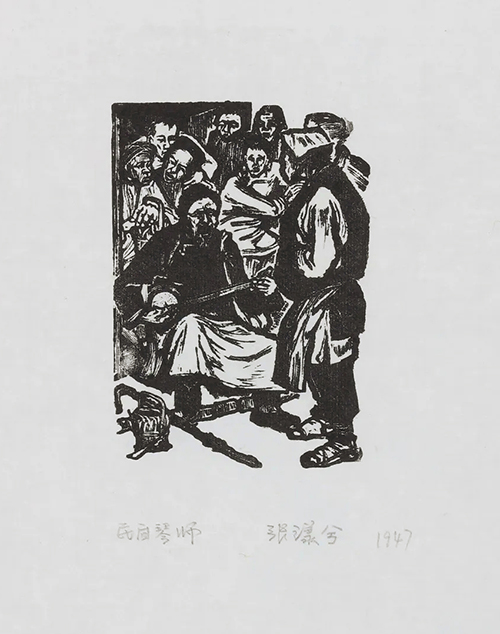

張漾兮《民間琴師》黑白木刻版畫 13.5×10cm 1947年

中國美術學院美術館藏

張漾兮《煤礦工人》黑白木刻版畫 29.5×38cm 1948年

中國美術學院美術館藏

張漾兮《魯迅先生(路是人走出來的)》黑白木刻版畫 33×24cm 1948年

中國美術學院美術館藏

張漾兮《新到的畫報》套色木刻版畫 47×35cm 1954年

中國美術學院美術館藏

張漾兮《 羅馬尼亞農民收割圖》套色木刻版畫 39.5×56cm 1956年

中國美術學院美術館藏

張漾兮《采茶女》套色木刻版畫 21×25.5cm 1956年

中國美術學院美術館藏

張漾兮《運糧入社》套色木刻版畫 50×106cm 1958年

中國美術學院美術館藏

張漾兮《一年之計在于春》套色木刻版畫 24×22cm 1960年

中國美術學院美術館藏

張漾兮《平湖秋月》套色木刻版畫 33×42cm 1960年

中國美術學院美術館藏

張漾兮《開鐮圖2》黑白木刻版畫 35.5×54cm 1963年

中國美術學院美術館藏

張漾兮《搶救2》黑白木刻版畫 41×56.5cm 1963年

中國美術學院美術館藏

(部分圖片源于網絡,侵刪)