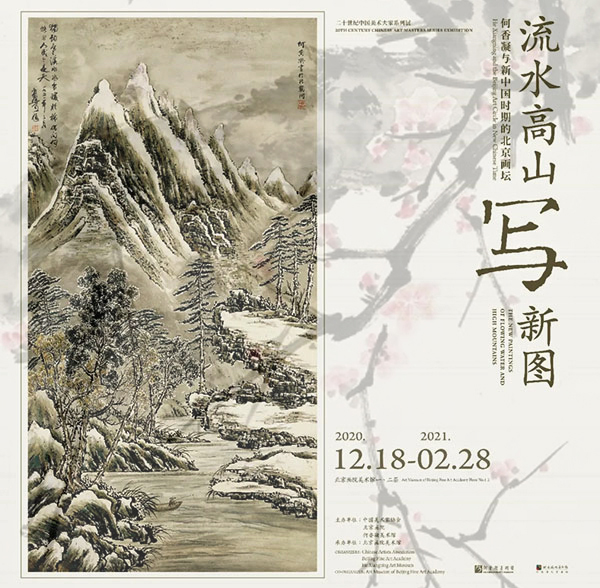

“流水高山寫新圖:何香凝與新中國時期的北京畫壇”展將于12月18日開幕

來源:北京畫院、何香凝美術館 作者:編輯:中國書畫網編輯部

何香凝美術館與北京畫院共同策劃“流水高山寫新圖——何香凝與新中國時期的北京畫壇”專題展覽將于12月18日在北京畫院美術館開幕。

此次展覽主要圍繞兩個主題展開:第一部分是何香凝革命人生及其藝術;第二部分則闡述新中國成立后,何香凝與北京畫壇的互動。

展覽將展出包括何香凝藝術精品,何香凝與北京畫壇藝術家合作作品,以及北京畫壇藝術家精品,共計約65件作品(其中包含何香凝美術館館藏作品37件,北京畫院館藏作品28件)。

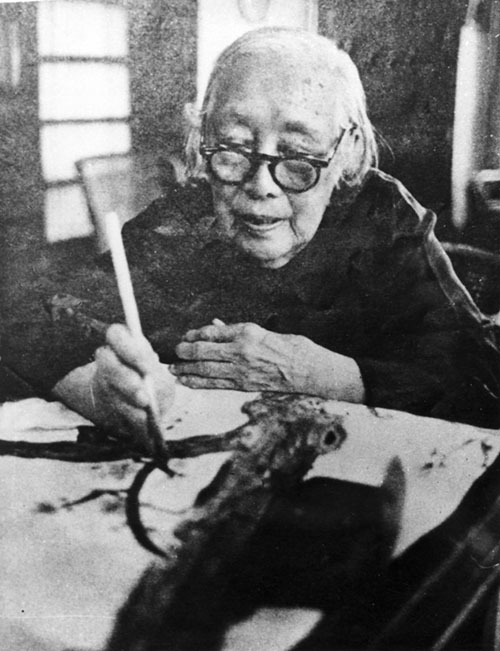

同時展覽也將輔以相關的歷史文獻呈現,主要包括兩部分:一是有關何香凝革命、人生、藝術的歷史圖片及實物文獻;二是牛畏予攝影家所拍攝的包括何香凝在內的9位藝術家肖像作品,這些珍貴的歷史照片拍攝于上個世紀中期,既是時代的藝術品,也是藝術家們珍貴的視覺史料。從攝影史的角度,攝影作品呈現的拍攝藝術可以闡述出國家、時代對“藝術家”的想象。

何香凝晚年作畫

何香凝(1878—1972)是中國近現代集社會活動家和藝術家于一身的偉大女性。其出生于香港,原籍廣東省南海縣棉村,自號棉村居士,又號雙清樓主。

1903年,何香凝和丈夫廖仲愷東渡日本求學。1905年加入中國同盟會,追隨孫中山先生投身辛亥革命、討伐軍閥等斗爭,后又致力于中國民主革命。1949年后,何香凝歷任中央人民政府委員會委員、華僑事務委員會主任、中國國民黨革命委員會主席、中華全國婦女聯合會名譽主席、中國人民政治協商會議全國委員會副主席、全國人民代表大會常委會副委員長等職。何香凝畢其一生,為中國人民的解放事業和新中國的建立,為國家的社會主義建設和民族統一大業,為中國人民與世界各國人民的友好事業做出了重大貢獻,在海內外享有崇高威望。何香凝曾任中國美術家協會主席,她的畫作氣度恢弘、立意深邃,常借對松、梅、獅、虎和山川的描繪,抒情明志,是她70年革命生涯和高尚人格的生動寫照。眾多藝術家和國家領導人的補筆、題詞,使得她的畫作更為凝重。

1961年6月30日,在慶祝中國共產黨成立四十周年大會上,毛澤東同何香凝親切握手

何香凝從1903年開始,先后在東京女子高等師范學校預科、日本女子大學校學習,1909年就讀東京女子美術學校高等科日本畫選科,1911年畢業。何香凝沒有像其他女留學生那樣專習西洋畫,而是師從日本帝展畫師田中賴璋,具體掌握了如何將狩野派畫法與西洋再現繪畫融合在一起的創作手法。

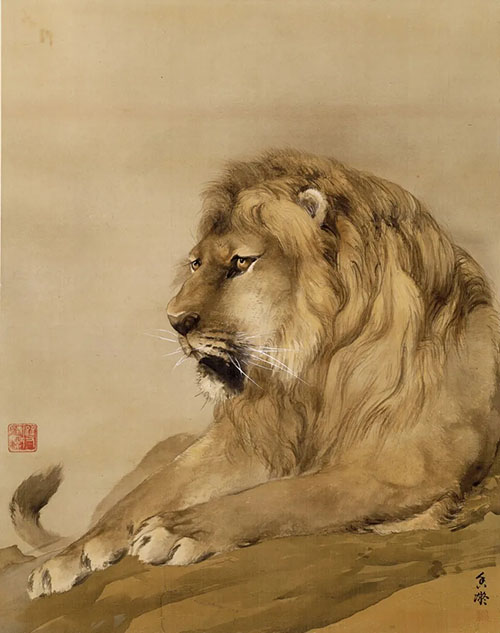

和同時代的女性畫家相比,何香凝選擇獅虎與梅花作為主要繪畫題材,形成了鮮明的個人藝術風格。

虎 何香凝 1910年

26×30cm 設色絹本 何香凝美術館

何香凝專攻獅虎這類猛獸題材,一反傳統女性繪畫的柔媚習氣,體現出她剛烈的個人性格。辛亥革命后廣東革命政府在上海出版的《真相畫報》,多次刊登高奇峰所繪的《獅》、《虎》圖,在國內外影響巨大。巾幗不讓須眉,何香凝同一時期也創作了大量精彩的《獅》、《虎》作品。其中1911年《虎》圖,贈給辛亥革命的元勛黃興(克強)。1929年詩人柳亞子應何香凝之請,題其1913年作《國魂》,回憶了這段難忘的經歷:“香凝先生十年前繪獅甚夥,悉為朋輩持去。此幅以仲愷先生愛玩,至今留篋衍中,洵稀世之奇珍已。”

正如1936年《中央日報》記者所稱道的:“在黨國名人中,擅法繪的雖然很多,而我所欽佩的,只是陳樹人的山水花卉、經亨頤的奇松怪石;但是何香凝女士她能兼諸家之長,于山水、花卉、樹石以外,還能畫獅虎之屬的雄猛走獸,所以我格外的欽佩她!”的確,這類題材適用于社會的公共空間,譬如1951年她的《虎圖》,著“毛主席雅賞”的上款,向共和國的締造者致意,表現其受眾特有的雄強氣質。

獅 何香凝

1914年 63×49cm 設色絹本 何香凝美術館

20世紀的畫家盡管獲得前所未有的自由,繪畫創作的目的也更為多元,但如何充分發揮繪畫的認知作用,卻成為一種挑戰。何香凝作為女權運動的領袖,十分明確繪畫在女性解放的過程中的功能,使其與現代中國的命運聯系在一起。

在中國政治舞臺上,何香凝作為國民黨左派廖仲愷的遺孀,有很重要的社會影響。1925年廖遇刺身亡后,毛澤東、周恩來曾為其撰寫祭文。何香凝在1928年辭去國民黨內的職務后,將精力主要用來從事繪畫創作。在何香凝個人風格形成的過程中,梅花這一繪畫題材最能體現其偉大的人格特點。

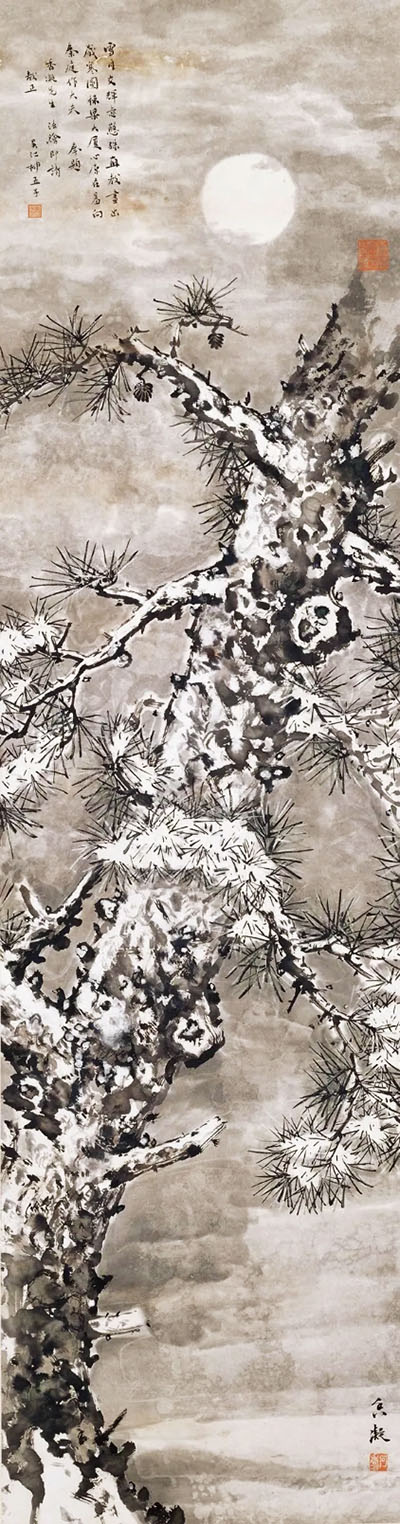

雪·月·松 何香凝 1920年代

147×39cm 水墨紙本 何香凝美術館

當日本侵華戰爭爆發后,何香凝從歐洲返國共赴國難,以繪畫作為支援抗戰的武器。目前僅見的一幅她在《救濟國難書畫展覽會》上展賣的作品《竹菊圖》,頌揚了中華民族堅強不屈的性格。對此,毛澤東在1937年致何香凝的信中,作了政治性的解讀:“先生的畫,充滿斗爭之意,我雖不知畫,也覺得好。今日之時,唯有斗爭乃能勝利。先生一流人繼承孫先生傳統,苦斗不屈,為中華民族樹立模范,景仰奮興者有全國民眾,不獨澤東等少數人而已。”何香凝的繪畫藝術可以詮釋為斗爭哲學的視覺表征。

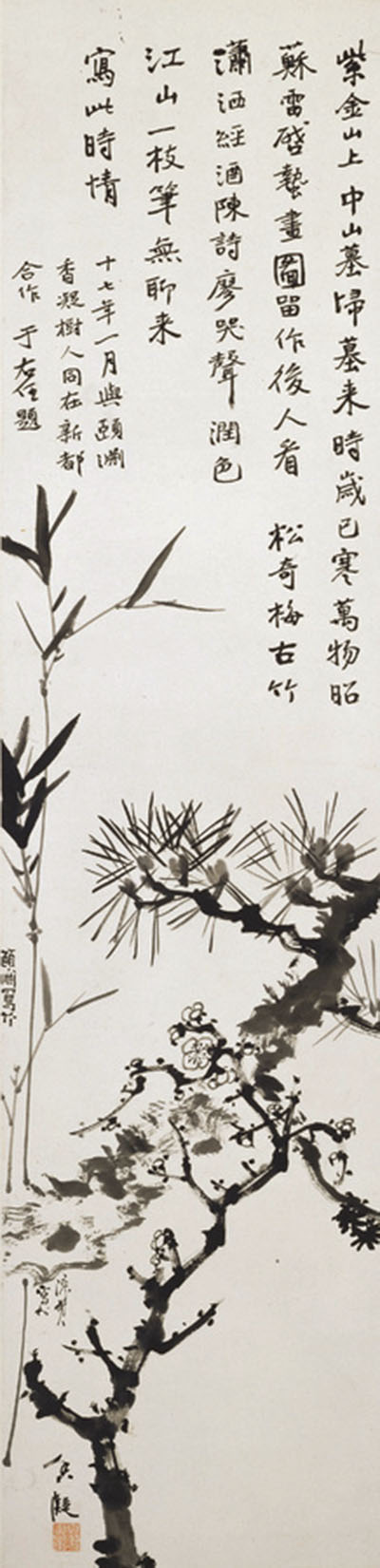

何香凝、經亨頤、陳樹人 合作《松竹梅》1928年 何香凝美術館藏

1928年,何香凝辭去國民黨中央執委以及黨內一切職務后,閑居滬浙一帶,與一群志同道合的朋友寄情書畫。她參加了上海的中國書畫保存會和蜜蜂畫會的活動,并與經亨頤、陳樹人組成“寒之友社”。該社以松、竹、梅三種欺雪凌霜的植物自許。何香凝即宛如凌霜怒放的寒梅,以決不姑息、決不合作的態度與反動勢力作斗爭。

關于“寒之友社”的成立,廖承志曾在回憶文章中寫道:“我母親害了一場嚴重的心臟病,稍好一些,便相約幾個依舊支持‘三大政策’、絕不為南京效勞的老朋友,組成‘寒之友社’,主要人員有何香凝、經亨頤、陳樹人等,柳亞子就為寒之友社的畫題詩,排遣胸中憤氣。”

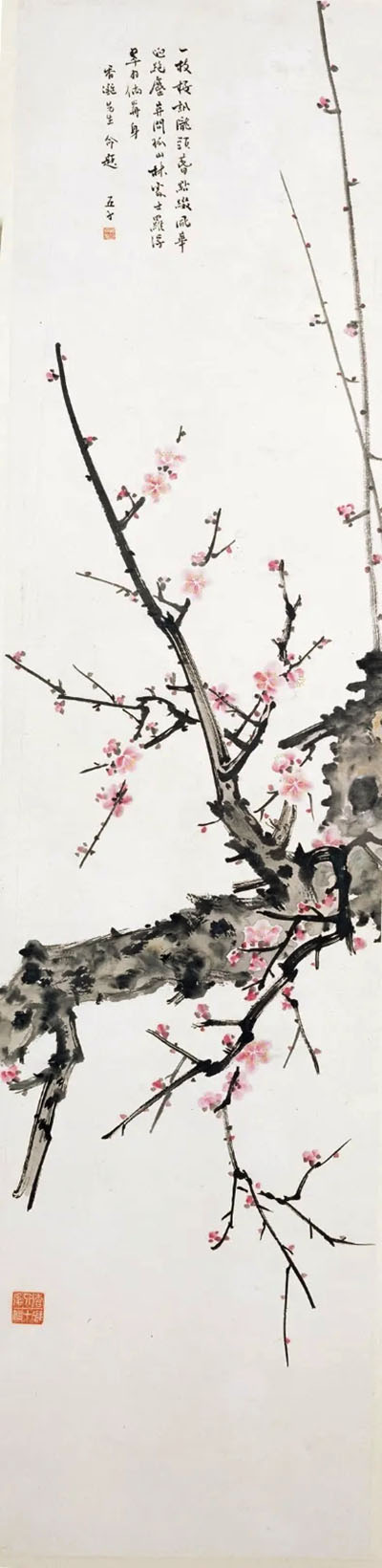

一枝梅訊隴頭春 何香凝 1929年

144×36cm 設色紙本 何香凝美術館藏

何香凝 松菊 1931年 設色紙本 何香凝美術館藏

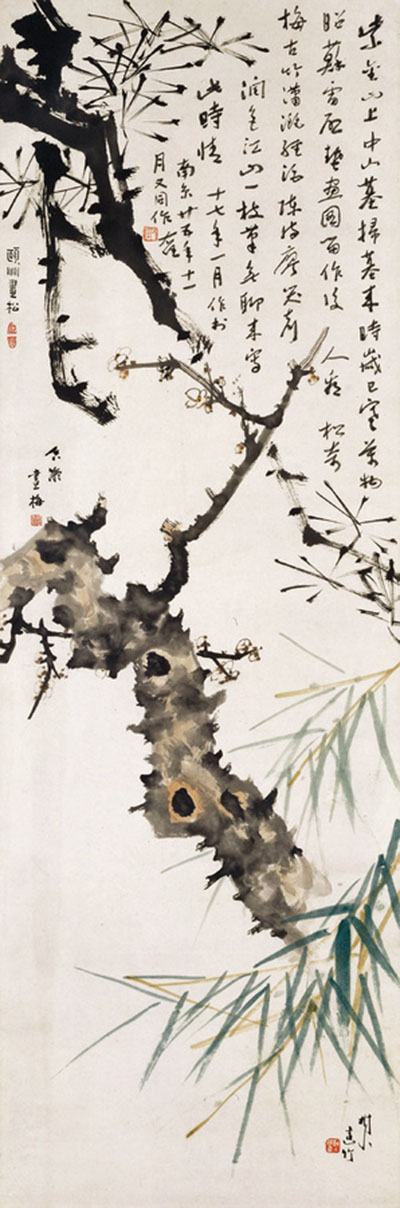

何香凝、經亨頤、陳樹人 合作《松竹梅》 1936年 設色紙本 何香凝美術館藏

何香凝繪畫風格的轉變,主要體現山水題材上。一方面她堅持“求真”的態度,另一方面,也充分注意到“臨古”在傳統繪畫中的作用。

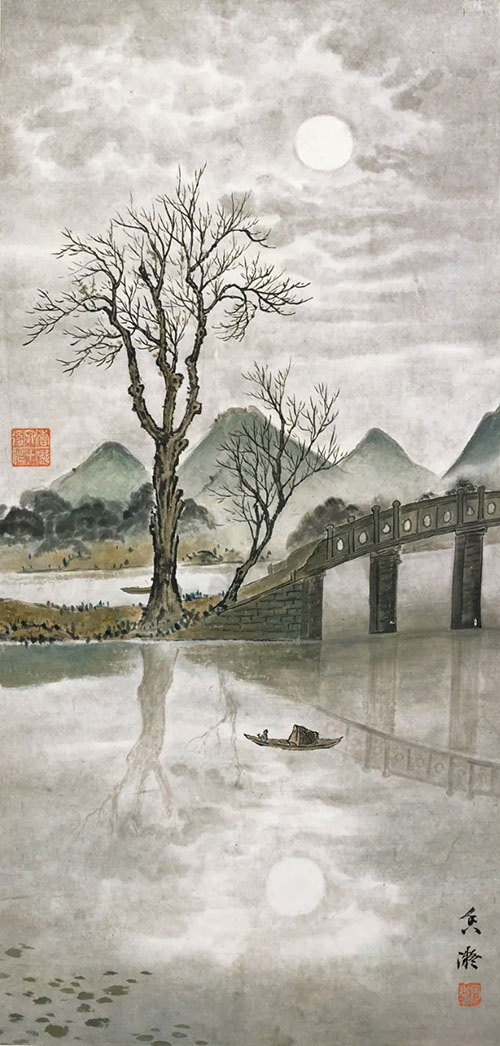

1929年她在浙江上虞白馬湖所繪制的《月下小景圖》,以傳統水墨來表現舟橋樹木、月光云影在水中倒映的畫法,歷史上十分稀見。無論描繪寫實景致的努力是否成功,何香凝一生堅持再現藝術的理念卻有重要的現實意義。

1934年春她贈給宋慶齡的《遠山樵夫圖》、1953年4月沈鈞儒題寫其繪制的《和平之境》,都是她對正統派隱逸山水的沿用,既可以寄托個人的文化情懷,也能夠表現祖國山河的和平之境。

月下小景 何香凝 1920年代

80×38cm 設色紙本 何香凝美術館

何香凝、經亨頤 合作《山水》 1929年 何香凝美術館藏

和平之境 何香凝 1953年

131×65cm 設色紙本 何香凝美術館

由中國近現代繪畫史的一系列難題可以看出,何香凝作出了重要的選擇。作為中國現代女性的領袖人物,她的藝術人生既包含了傳統的倫理觀念和人文修養,又體現出時代賦予的革命精神和社會使命。婦女解放就是人的基本權利的實現:生命的權利,自由的權利,追求幸福的權利。在這些基本方面,何香凝以繪畫來實現孔子所說的“志于道,據于德,依于仁,游于藝”的人文理想。在達到這個境界的過程中,何香凝將傳統與現代化融為一體。

何香凝晚年定居北京,她與北京畫壇多位藝術家的合作畫可視為近代中國美術史的一個特別的案例,其視覺意義已經超越一般意義詩書畫的“雅集”。顧本次展覽策劃者期望以近代美術史個案的研究視角,從“集體創作”的主題,對何香凝的藝術創作,作更為深入的研究和探討。也期望觀眾從作品及歷史文獻的觀看和閱讀中,感受藝術的優雅及歷史的真切感。

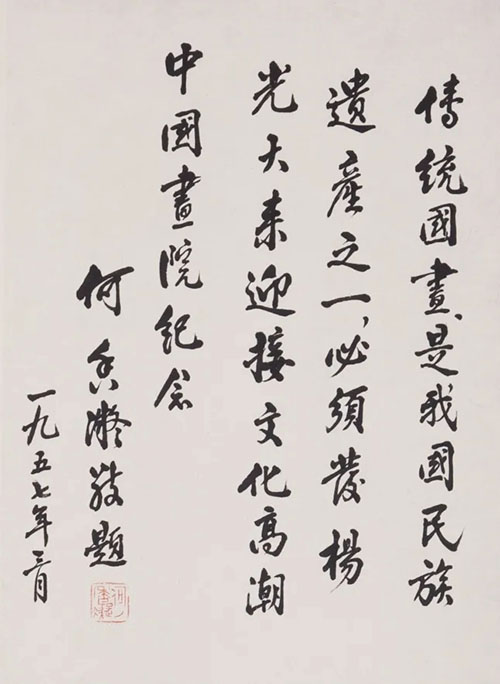

北京中國畫院成立賀詞 何香凝

30×21.5cm 1957年 紙本墨筆 北京畫院藏

和平 齊白石

68cm×50cm 1952年 北京畫院藏

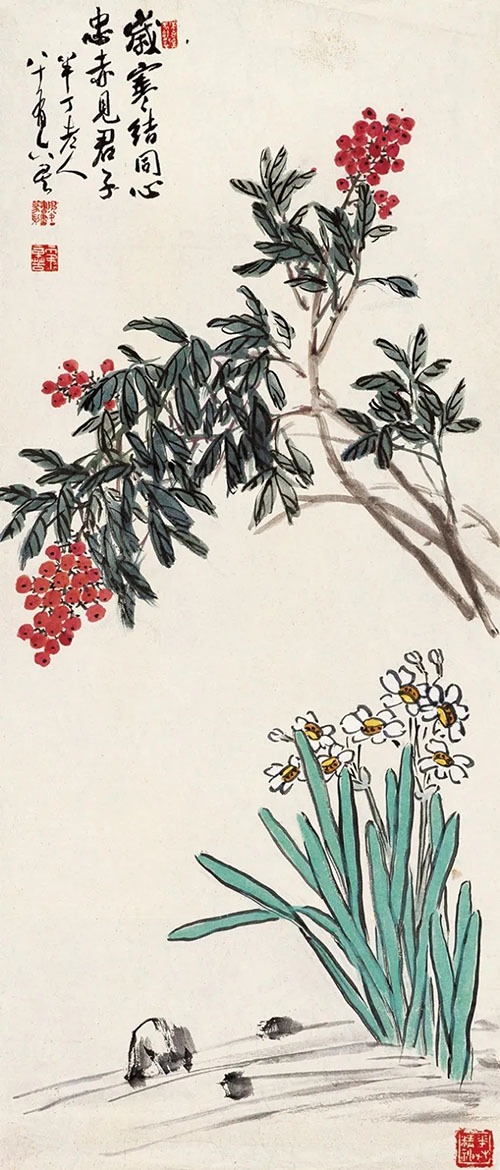

歲寒結同心 陳半丁

87×36.5cm 1961年 紙本設色 北京畫院藏

松鶴 王雪濤

135×56cm 無年款 紙本設色 北京畫院藏

岳陽城 秦仲文

132.5×70.5cm 1959年 紙本設色 北京畫院藏

展覽將持續到2021年2月28日。