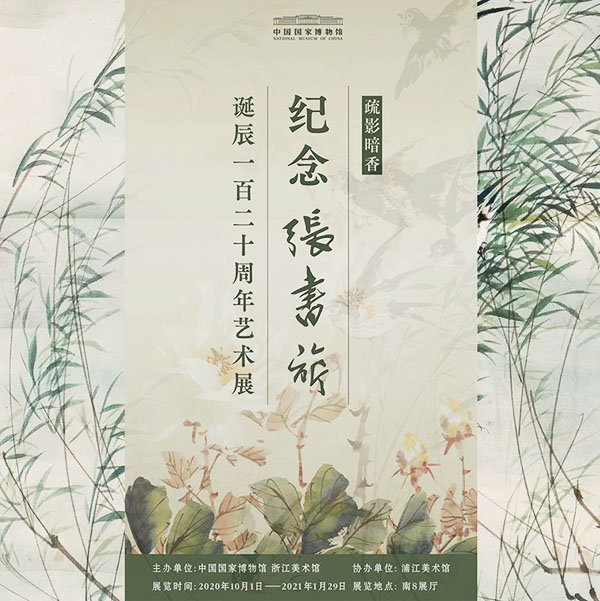

“疏影暗香:紀念張書旂誕辰120周年藝術展”展期延長至2021年1月29日

來源:國家博物館 作者:編輯:中國書畫網編輯部

據國家博物館最新消息,原計劃于12月16日結束的“疏影暗香——紀念張書旂誕辰120周年藝術展”展覽時間將延至2021年1月29日。

張書旂先生是著名旅美華人藝術家。1900年生于浙江浦江,畢生專注于花鳥畫創作和研究,與徐悲鴻、柳子谷并稱“金陵三杰”。他注重寫生、師法造化,將西畫的寫實技法和色彩理論與中國花鳥畫的獨特韻致巧妙結合,畫作力求色彩與水墨的融合,善用白粉,能“粉分五色”,計白當黑,使強烈的單一對比化作柔和多變的層次變化,形成簡潔靜雅、恬淡柔美的畫面意境。他的作品集《書旂畫集》《書旂翎毛集》《書旂花鳥集》等在1930年代就已經多次出版,影響廣泛。

張書旂先生同時也是著名的美術教育家,大半生孜孜于此,桃李遍天下,以其特有的方式培養了艾青、艾中信等大批美術人才。1932年,張書旂和潘天壽、諸聞韻、吳茀之、張振鐸等諸位先生一道,創辦在中國近現代美術史上具有重要地位的美術社團——白社,為推動中國藝術事業發展發揮了重要作用。

尤其為人稱道的是,張書旂還是一位具有強烈社會責任感和深沉家國情懷的藝術家。1940年,抗日名將張自忠壯烈殉國后,張書旂先生歷時數月創作近百幅精心之作,舉辦籌款展覽,并將義賣所得全部用于支持設立張自忠將軍獎學金基金,以激勵幫助青年學子攻讀“國防科學”。1941年,張書旂先生作為文化交流使者遠赴北美,宣傳抗戰,先后在加拿大、美國多地舉辦籌賑畫展,傳播中國藝術,轟動一時,并將售畫所得四萬美金分送國內多所大學,支援戰時教育,先生義舉深受國人敬重。1957年,張書旂先生與世長辭,他在最后時刻心中念念不忘的仍是“兄死無足惜,唯祖國新興氣象,不能一睹,家人不能最后一別,老母不能送終”,讀來令人潸然。

張書旂在波士頓中國中心進行現場演示(張書旂家屬提供,舒建華整理)

我心目中的畫家,是古代大師的手和現代人的心。

——張書旂

鴿子是代表和平的,她象征著光明。

——張書旂

學畫應多向古今優秀作品學,集各家之長,像蜂采百花而釀蜜那樣。花是人家的,蜜是自己的,有了自己的東西,才能有獨樹一幟的基礎。

——張書旂

張書旂《孔雀》,1947年,中國國家博物館藏

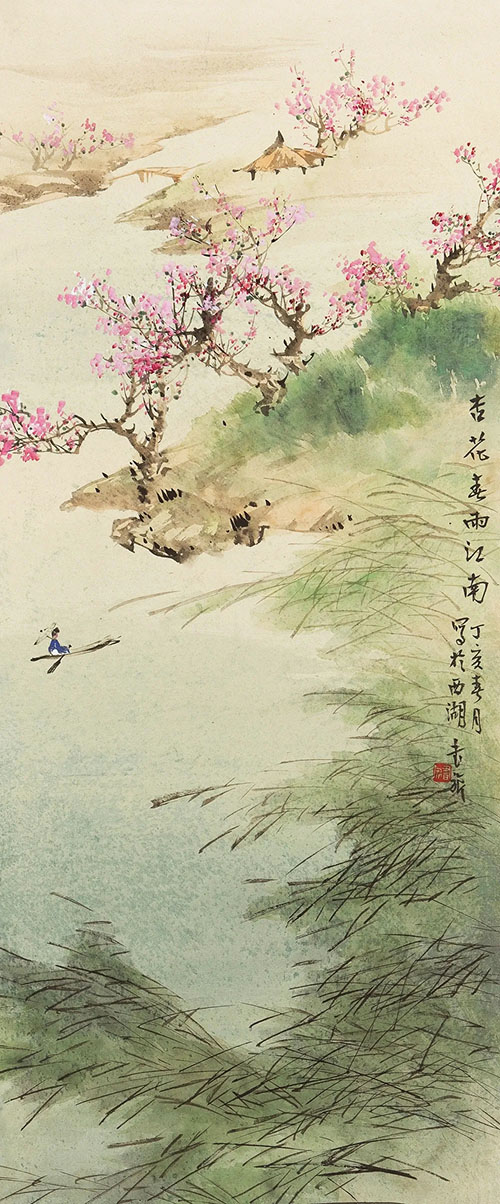

張書旂《杏花煙雨江南》,1947年,浙江美術館藏

張書旂《朝霧》,1947年,浙江美術館藏

回憶我的父親張書旂——寫于他120周年誕辰之際

張少書撰 徐心如譯

六十多年前,當我還是個小男孩時,我的父親就過世了,但我對他的很多記憶仍然鮮明。把這些懷念分享出來,可能會幫助那些對他的藝術感興趣的人更深地了解他的人格、才華以及更重要的,他的美學。他把一生都傾注在藝術創作和為人類耕耘美麗上面。

我對父親最強烈的回憶是他經年累月對藝術創作的熱情奉獻。他似乎一直在畫室里工作:畫,畫,畫。他努力的證據比比皆是無處不在。大大小小的作品、實驗畫作、速寫本、練筆的紙張堆滿了他的工作室。我們家到處都是他的顏料、墨條墨石、各種紙張(宣紙、絲絹、水彩紙)以及諸如木板之類的其他繪畫工具。他有管狀濃縮顏料、罐裝美國產蛋彩畫顏料、不計其數各種尺寸形狀的國畫毛筆、顏料碟、洗筆的水盂、金屬鎮紙、印章印泥,以及其他很多我叫不上名字的物品。有時他會給我磨墨的特權,讓我耐心地用一點點水研磨墨條,磨成濃黑的墨汁。

1956年,張書旂在家中創作。(張書旂家屬提供,舒建華整理)

當然,他不是一天到晚在工作,我記得他很享受美食。他既喜歡烹飪,也喜歡享用。這些美食有茶葉蛋、紅燒肉、螺螄、豆腐乳、豆皮,還有加州特產,像櫻桃、橙子和舊金山酸面包。他鐘愛太平洋珍寶蟹,總是蘸著蘋果醋和姜絲吃,因為那樣接近家鄉風味。他對自己的廚藝頗自豪。有一天,他試著在家里地下室制作烤鴨,我不確定他是否成功,但他確實弄得樓上煙霧繚繞刺鼻難聞。

他從工作中抽出身稍事休息的時候,將大部分時間花在享受戶外上,在戶外,他深深沐浴在加州的自然美景中,這對他來說是創作的靈感源泉。美麗而有聲色的太浩湖、優勝美地、卡梅爾、卵石灘讓他興致勃勃,并用作品去表現它們。從中可以看到內華達山脈的積雪、高峰、瀑布,加州北部嶙峋的海岸線,本地的鹿、鵪鶉和其他野生動物,以及蒙特利半島千奇百怪被海風雕塑的翠柏。加州陽光下鮮花愈加明媚,讓他本就色彩斑斕的調色盤變得更加鮮艷。

張書旂《雞》,中國國家博物館藏

在離家不遠的地方,是奧克蘭的梅里特湖野生動物保護區,他在那里度過了愉快的時光。這里的鳥類保護區吸引了各種各樣的鳥類,包括高高的鶴、白鷺、聒噪的鵝、彩色的鴨子,鴿子和害羞的湖禽。這個地方就像為他而造。對于我,一個小男孩,這公園是個玩耍和奔跑的好地方;而對于我父親,這是個跟自然對話,研究鳥類的去處。我們知道,鳥類是他鐘愛的主題。從他的畫中我們可以看出,他密切觀察了動物的生活,不僅捕捉了它們的形態,還捕捉到它們的內在生命力。他表達自然世界活力的能力來自于他對自然的熱愛和敬畏。他力求簡潔地傳遞大自然的美,以喚起人們的共鳴。生命的精髓充分浸染了他的創作。

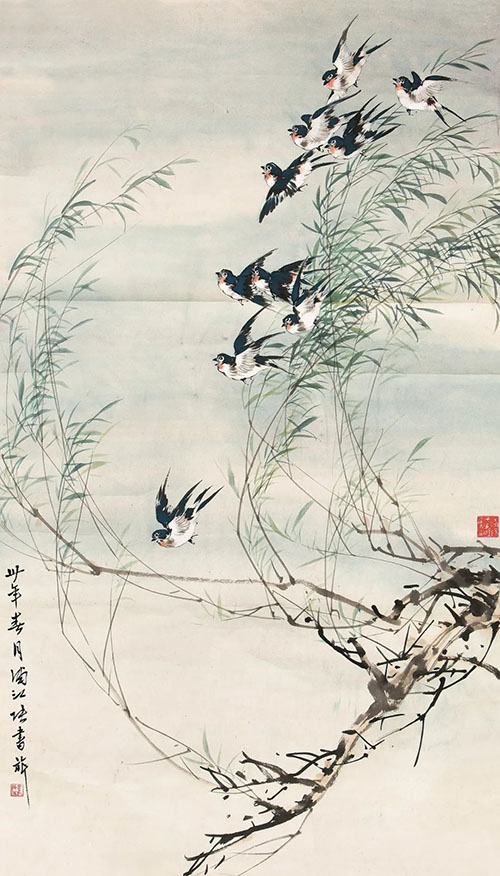

張書旂《柳飄燕鳴》,1941年,浙江美術館藏

張書旂《小鳥櫻桃》,1947年,浦江美術館藏

草木花卉都是他的繆斯。他熱愛園林,無論是舊金山金門公園、奧克蘭玫瑰園這樣的公園還是私家園林,包括他在自家后院傾情建造的小園。他把一個鋪滿水泥的后院改造成一處可愛的隱廬,點綴著中國園林的元素。他種了很多玫瑰和花樹,像海棠、櫻花、梅花;也種了茉莉、松樹、柏樹、芭蕉、枇杷、百合、鳶尾、倒掛金鐘、秋海棠、杜鵑、茶花,當然還有竹子。他挖了一個池塘,橘色的錦鯉在清冷的水里悠游。每天當他輕敲池邊的巖石告訴魚兒們有煮雞蛋吃的時候,魚兒們就會充滿期待地游到他身邊。他甚至還在池上造了一個別致的瀑布,清冽的流水潺潺地流進池里。在院子的其他地方,他養了幾大缸金魚,悉心照顧它們,每年幫它們繁殖。

我們的后院很大,父親選了幾處陰涼地方制作盆景,這些盆景真令人著迷。有些是很小的常綠植物,只有幾英寸高;另外一些則高大氣派,覆蓋著苔蘚和他從本地找來的奇石。加州的這些奇石是幾億年前由火山噴發形成的,色彩豐富,從藍色到橘黃色都有。在他的造園創作中,我記得最大的一處是一條二十英尺長窄而淺的水道,仿佛將傳統的山水畫變成實景:人們可以想象著從池塘的一端開始漫步,穿越山丘和峽谷,經過河岸,在小樹掩映下徘徊。游人可以陶醉片刻,迷失在靜謐祥和中。我記得有一個小東西曾闖入父親的園林:一次有一只不知道從哪兒來的小水龜,半淹在巖石和池水中,以自己的方式享受著涼爽的庇護!父親的日記記錄下他的擔心,擔心蹣跚學步的我和弟弟會掉進其中一個水池,所以他在池邊圍了一些大石頭來防止發生此類事故。

父親在奧克蘭山的彼得蒙家中作畫,但他和我母親海倫(方亦民)在奧克蘭市里經營著一個畫室,就在學院路,離加州藝術工藝學院只有幾個街區。他們改建了一座兩層樓的房屋,來經營銷售我父親畫作的優質復制品和精美文具的業務。1940年代初,當他在戰爭期間逗留在美國時,他們倆一起開始了這種商業運作。父親許多展覽和現場演示受到熱烈歡迎,給他們留下深刻印象,并認識到雖然大多數美國人不習慣于購買中國畫原作,但他們仍然想擁有一些張書旂的東西。美國人還經常在通信和日常生活中使用賀卡和文具。1930年代父親在中國曾有銷售復制品的經驗,并將這一想法帶到了美國。我父母于1947年10月1日在上海結婚,但早在他們結婚之前就已經是生意伙伴了。1947年夏,母親離開加州的家去拜訪父親,他們結婚后住在南京。在第一個孩子少書出生后,母親于1948年秋回到美國。父親則在1949年春跟隨她回到美國。

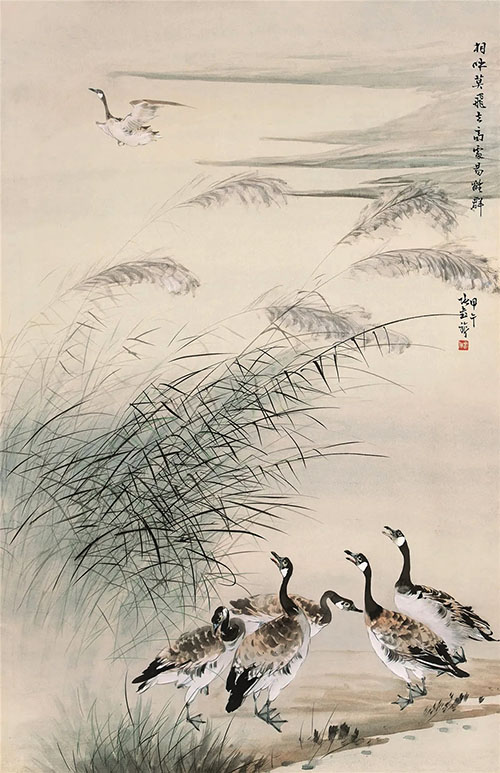

張書旂《歸鴻》,1954年,浙江美術館藏

在個人生活和職業生涯中,父親都是個真正的國際主義者。他愛中國菜,也能贊賞加州的特產和美食。他在生活習慣和文化上深深依戀著中國傳統,但他也對西方的方式敞開胸懷,包括研究西畫。他很多場合只穿西裝,比如作現場演示,去影院看電影(他看了1956年的電影《梵高傳》,由柯克·道格拉斯飾演梵高),玩橋牌和撲克,但他自認為是個佛教徒。我從沒見過他穿長袍。他不喜歡奇裝異服拿腔作勢。他看新發明的電視。他吹笛子。他會說和寫英文,但中文運用得最自如。他是一位有教養的中國學者、藝術家,也是一名商人。

我母親有著很好的商業嗅覺,她在短時間內就讓“張書旂藝術工作室”獲得成功。多年來,他們制作了許多精美的印刷品、賀卡和其他紙制品,包括橋牌(父親非常喜歡)的記數卡、明信片、便簽、墻紙,甚至是高品質的餐墊和餐巾紙。他們是利用大眾復制技術將精美的中國藝術帶給美國大眾的先驅,就像梵高、莫奈和畢加索等歐洲藝術家所做的一樣。1960年,母親通過紐約維京出版社出版了父親的遺作《翎毛集》,里面有他手繪的精美插圖。這是第一本由中國畫家撰寫的向美國觀眾介紹中國藝術和美學的著作。

他們將學院路上的房子那巨大的車庫改造成倉庫,用來經營業務和向美國及世界各地運輸商品。百貨商店、專賣店和禮品店以及美術商場中都能找到他們的產品,直到1970年代中期母親終止業務為止。他們的產品變成了紀念品:現在仍在出售供收藏家收藏。

在學院路工作室背后的小院子里,父親開始造園,有池、有石、有竹、有花木,一條蜿蜒的小徑盤繞在其中。潺潺的小溪上架著一座小巧玲瓏的石板橋。可悲的是,他沒能完成那座小園,在他去世后園子也就荒廢了。他富有創造力的雙手在繪畫以外,還從事過許多別的事業。

我對父親印象尤其深刻的是他的雙手。我再沒有見過他那樣的手,盡管羅丹雕塑中富有表現力的手有時會讓我想起他的手。他的手很漂亮,古銅色,手指修長,細膩而有力。青筋布滿雙手。他的手靈敏地調動著畫筆、墨條和紙張,同時也為造園搬運石頭磚塊、挖泥塘、攪水泥、栽花種樹、打磨石頭、修剪花木。

我記得他作畫時我專注地看著他的手。他的手快速、自信、流暢地工作,有自己的生命。他的雙手被賦予靈感,胸有成竹地下筆,沒有什么能使他們分心,沒有一個無關或冗余的動作。他的手簡直使觀者著迷,他們自己對周圍其他任何事情都變得無動于衷。甚至一個小孩都會被迷住。也許他想試試我和弟弟有沒有遺傳藝術才華,設計了一些簡單活動讓我們嘗試用筆。“這兒有個雞蛋,”他邊說邊用手比出一個雞蛋大小的切口,“小雞是從蛋里孵出來的。”這個我們知道。在他的指導下,紙上的蛋中生出了一只小雞。寥寥幾筆加上它的頭、翅膀和腳。我們畫了一只小雞!他畫給我們看,如何三筆一條錦鯉,如何幾筆畫出竹竿竹葉,如何一筆畫一片多彩的葉子。他的魔力不僅在于他非同凡響的筆法和其筆下的江河山川翎毛花卉展現出的超凡脫俗之美,更在于他能捕捉生命的精髓和靈魂。

有一次的經歷不怎么愉快。一天傍晚,當客人們在我家愉快地用完餐駕車離開時,父親的臉上露出了痛苦之色。他從褲兜里伸出一只血淋淋的手,傷口很深。(左手還是右手,我記不清了。)母親馬上為他包扎。他說是客人關車門的時候不小心夾了他的手,他一直藏著以免引起客人的不快。這對他天才的手是多么大的傷害啊!

張書旂《老鷹》,1956年,浙江美術館藏

他是個有愛的父親。他擔心他去世之后我們的生活沒有著落,纏綿病榻之際瘋狂地工作,想給妻兒留下一點遺產。英年早逝讓他悲痛欲絕。他曾計劃周游世界,跟歐洲和南美的觀眾分享他的藝術,有一天能回到中國和家人朋友重聚,可是夢想破滅了。但他幸存的作品確實實現了他最深切的愿望之一:留下他非凡的藝術作品的永久記錄,與全人類共享。為此,我們感謝他的遠見、專注的工作和出色的創造力。通過從他手中流淌出的畫作,他今天依然在撫慰我們。

父親一生致力于增進中美兩國人民之間的了解和文化聯系。他本人就是積極的跨太平洋關系的象征。中美關系目前的困境會使他深感難過,但我相信他會設法找到一種方法,以他的藝術驅散天際烏云,并致力于將美麗帶回世界。

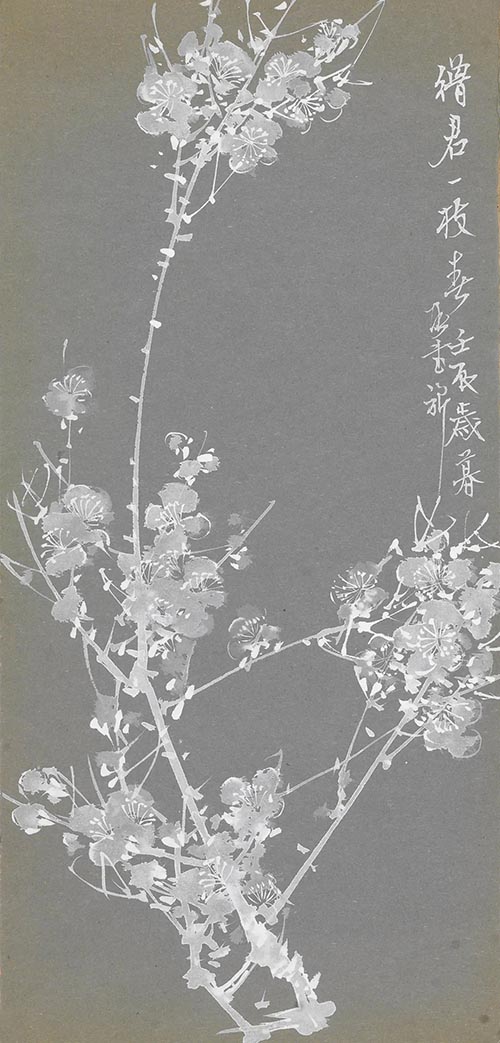

張書旂《贈君一枝春》,1952年,浙江美術館藏

張書旂《紅花翠鳥》,1956年,浙江美術館藏

今年值張書旂先生誕辰一百二十周年,中國國家博物館舉辦“疏影暗香——紀念張書旂誕辰120周年藝術展”。希望通過系統回顧張書旂先生獨特的藝術人生和卓越的藝術成就,彰顯一代藝術名家的人生追求和家國情懷,引導觀眾切身感受老一代藝術家筆下文化傳統的血脈和當代生活的底蘊,更加自覺地弘揚中國精神、增強文化自信,為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻。