中國書畫網(wǎng) > 藝術資訊 > 展覽 > 走近真實的傅山:傅山的生平、思想與學術展在山西博物院開幕

走近真實的傅山:傅山的生平、思想與學術展在山西博物院開幕

來源:山西博物院、澎湃新聞等 作者:編輯:中國書畫網(wǎng)編輯部

近日,“霜滿龕紅——傅山的生平、思想與學術展”在山西博物院開幕。

地點:山西博物院主館四層書畫展廳

時間:2020.12.29--2021.3.29

傅山(1607—1684年),字青主,山西太原人,明末清初著名思想家、書法家、醫(yī)學家。傅山是明末清初書法與學術界的一座高峰,清代學者全祖望盛贊其為“大江以北,無出其右”。梁啟超將傅山與顧炎武、黃宗羲、王夫之、李颙、顏元一同列為學問及思想界的“清初六大師”。三百年來,傅山巍然屹立,影響深遠。

山西博物院是傅山作品收藏較為集中的地方,多年來始終致力于傅山作品的征集、保護與展示工作,也始終在探索以更好的方式向公眾講述傅山的故事。此次展覽是山西博物院聯(lián)合上海博物館、河南博物院、蘇州博物館、綿陽市博物館共同打造了一臺不同于以往的全新文化盛宴,從生平、文學、思想、史學、醫(yī)學等不同維度解讀和展示傅山,力圖還原一個真實立體的傅山形象,還原一位真實的大師、一座真正的文化高峰。

傅山像 山西博物院藏

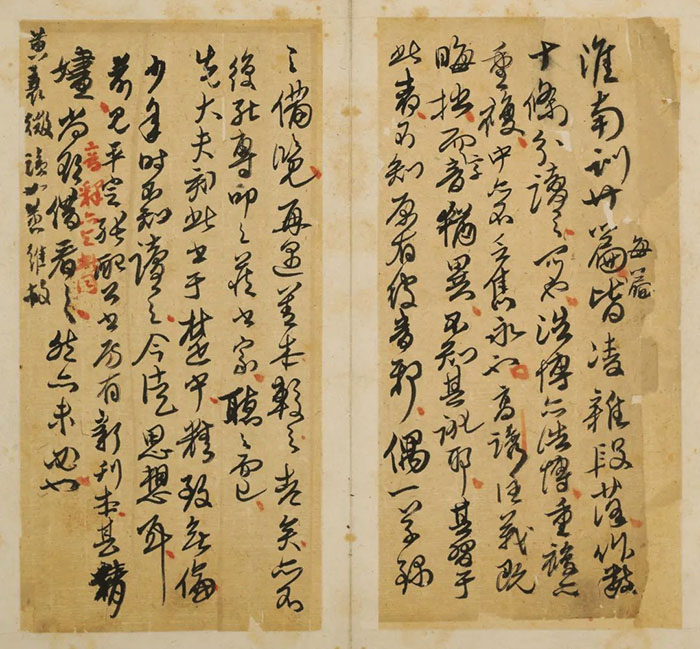

展覽分五個單元。第一單元為“傅山的生平”。本單元作品勾勒了傅山作為文化遺民的一生,更是明末清初歷史的縮影。傅山珍貴手稿《因人私記》涉及晚明史事的方方面面,是研究傅山先生生平和思想的珍貴史料,也是研究晚明政治史、社會史、學術史不可多得的一件手稿。

第二單元“傅山的文學”。傅山好唐詩,最好杜甫,也兼糅各朝詩歌,追求晦澀難明的詩風。四體書左思《詠史八首》為傅山抄錄以贈人的鴻篇,凝結了傅山歸隱田園、潔身自好的內(nèi)心欲言之意。

第三單元“傅山的思想與學術”。晚明以來,中國的學術思想多元而活躍。傅山以超乎尋常的學術會通能力在史學領域卓有建樹。他對《莊子》、《荀子》、《淮南子》等均有極深研究,隨手札記、評注,融會貫通,這些構成了傳世傅山手跡的重要組成部分。

第四單元“傅山的醫(yī)學”。數(shù)百年來,傅山醫(yī)名甚盛,傳世冠以傅山所著的醫(yī)書頗多,如《傅青主女科》《男科》《青囊秘訣》《辯證錄》《大小諸癥方論》《石室秘錄》等,無不為醫(yī)家奉為圭臬,甚至今天仍為中醫(yī)學必讀書籍。

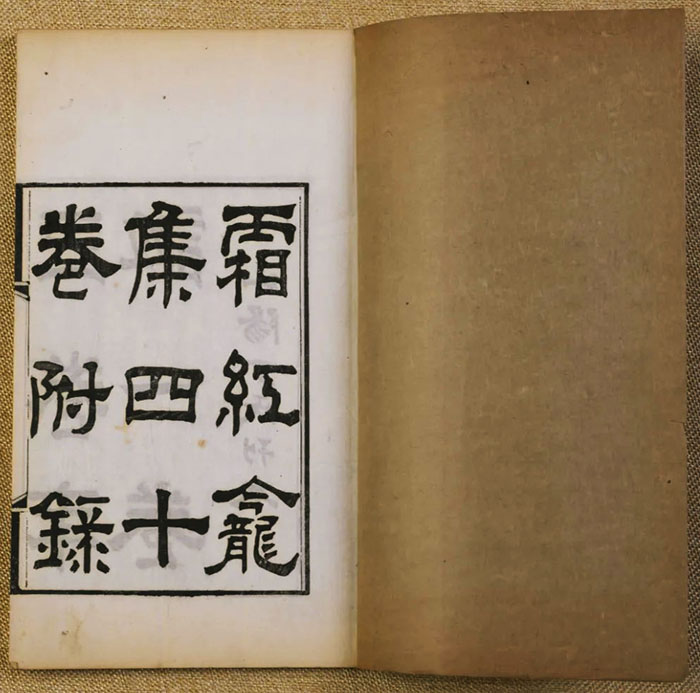

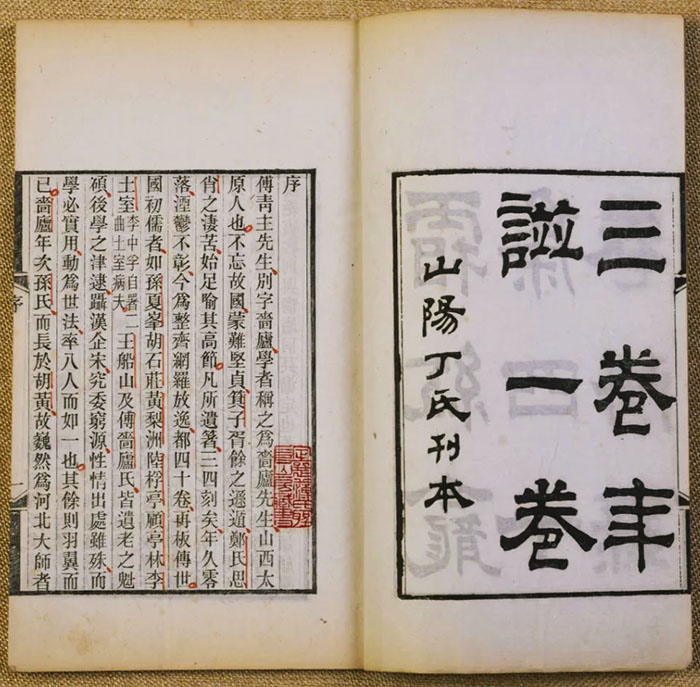

第五單元為“傅山的《霜紅龕集》”。作為三晉文人的楷模,傅山的影響力持續(xù)擴大,經(jīng)過數(shù)代山西出版家、學者的努力,呈現(xiàn)給后人的是一部煌煌《霜紅龕集》。百代之下,宜與天壤而同久,永為三晉文獻之光!

展覽現(xiàn)場

十七世紀時中國歷史文化多元劇變的時代,思想、宗教、科技、藝術、文學等都如奔流向海的大江大河,在轉彎回蕩中激烈碰撞,探索前路。理學、心學、小學,此消彼長;儒家、釋道、西學,互為爭雄。傅山一生跨越明清兩朝,人生跌宕起伏,幾經(jīng)兇險,其一生不僅是文化遺民的一生,更是明末清初歷史巨變的縮影。

《淮南子》評注手稿(節(jié)選) 山西博物院藏

傅山以其強大的學術會通能力,對諸學術門類不無熟稔;此外,超乎常人的學術精力和閱讀范圍更讓其在史學領域卓有建樹,在久已失聲的子學領域獨創(chuàng)蹊徑。

傅山較同時代的思想家顧炎武、黃宗羲等人相比,思想、視野更為博雜,主張經(jīng)、子不分,反對儒學道統(tǒng),將諸子百家、經(jīng)學及理學融于釋道,在音韻學、金石學方面亦為精通,且尤重經(jīng)世致用的變化之方,為近代國學研究開辟了更為寬廣的蹊徑。

傅山著道袍像

傅山家傳書藝,自幼臨池百家,精研歷代名跡。經(jīng)歷亡國傷痛之后,他認為,厚重渾樸的顏真卿書法代表拙、丑和率直,而精熟優(yōu)美的趙孟頫書法代表巧、媚和安排。其書法獨步于明清之際,諸體精通,“草楷篆隸俱造絕頂”,向來為書法研究者和愛好者奉為圭臬。

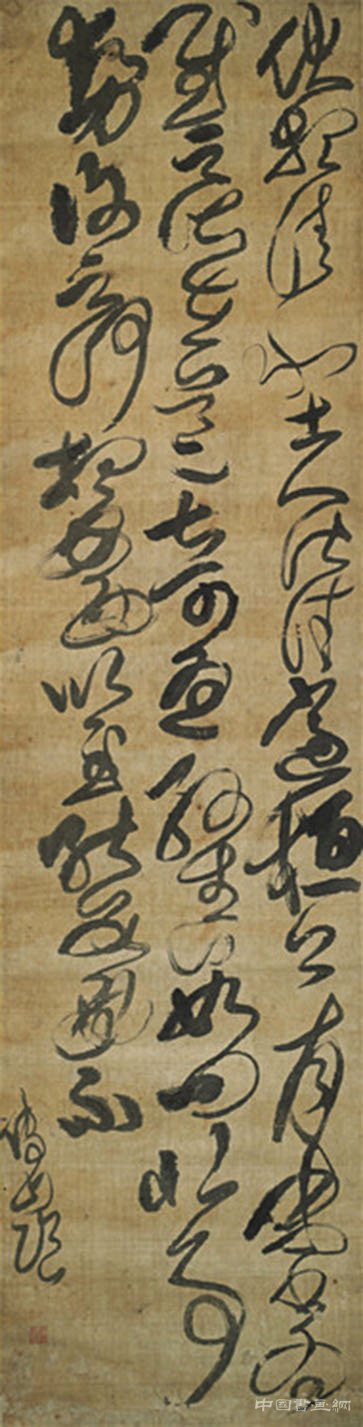

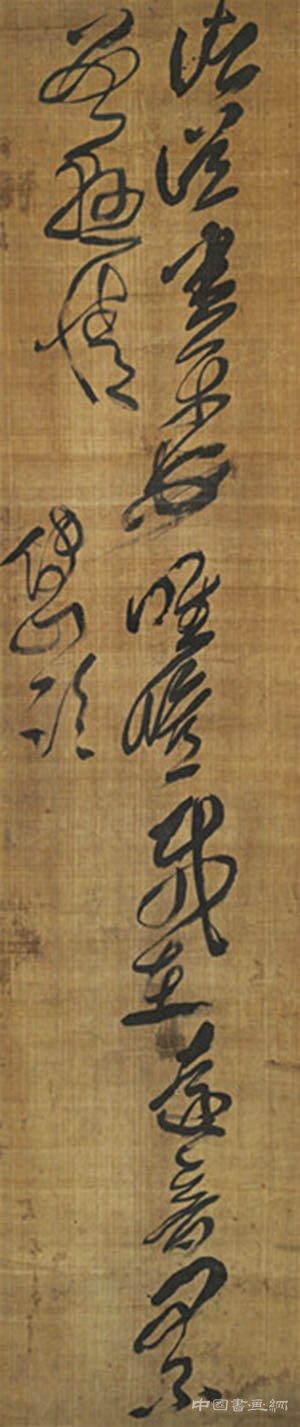

傅山對于“二王”一系的帖學書法,用功頗深,尚存如《臨王羲之〈伏想清和帖〉》、《臨王羲之〈諸從帖〉》、《臨王獻之〈安和帖〉》、《臨王羲之〈明府帖〉》等世不少臨帖作品,表現(xiàn)出傅山對“二王”的熟稔和偏愛。傅山晚年的書風以“二王”為依托更加揮灑淋漓,調(diào)和碑學的“陽剛之美”及帖學的柔美,圓熟地達到變化萬端、無窮無盡的化境,開創(chuàng)了一代書風,是書壇的一個重要里程碑和轉折點。

左:傅山 草書臨王羲之《伏想清和帖》絹本,縱119.5厘米,橫46.5厘米 山西博物院藏

右:傅山 草書臨王羲之《諸從帖》紙本,縱186.5厘米,橫40.5厘米 山西博物院藏

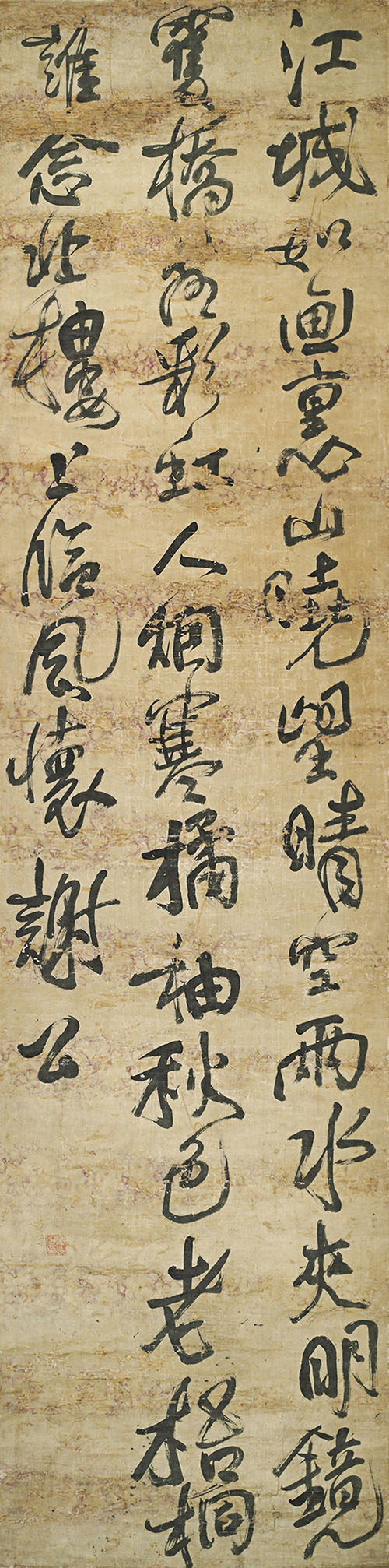

行書李白《秋登宣城謝脁北樓》詩軸 山西博物院藏

在臨摹“二王”法帖之外,傅山由文字學參碑碣金石,精研篆隸,曾提到篆隸在書法中的重要性:“不知篆籀從來,而講字學書法,皆寐也。” 他時常運篆書之意于各體,開雜體之風。在纖弱書風占據(jù)主流的時代,傅山倡導“書如其人”、“人奇字古”,主張正本溯源,直追先秦漢魏古風,探尋中國書法的本源與真美,他針砭時弊,指點迷津,成為碑學興起的關鍵人物。

傅山提出了著名的“四寧四毋”的書學主張,即“寧拙毋巧,寧丑毋媚,寧支離毋輕滑,寧直率毋安排”,集中體現(xiàn)了傅山的自然美學思想,也是精神人格的凝練。“四寧四毋”盡管包含著強烈的政治與道德情緒,但在美學理論探索上確是慧目如炬。作為對傳統(tǒng)美學原則——和諧、優(yōu)雅和精致——的補充,傅山破天荒地將拙和丑轉換并提升為中國書法的審美理想,在中國書法美學理論探索與研究的道路上獨辟蹊徑,影響深遠。

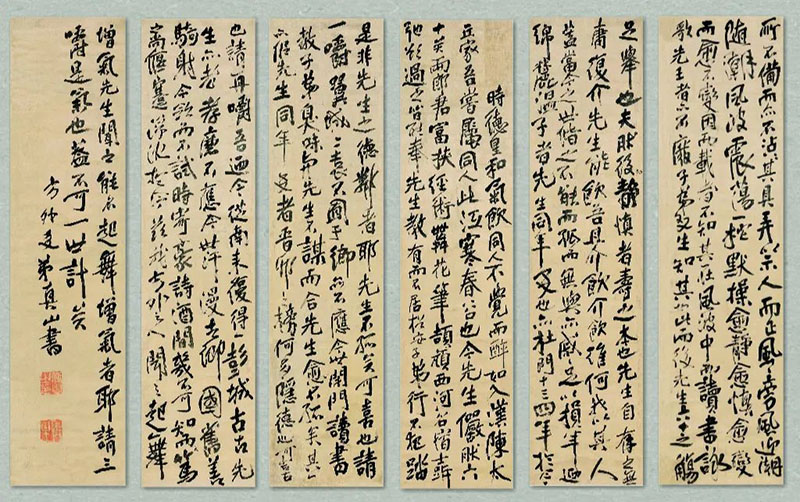

曹碩公六十歲壽序 十二條屏 綾本。縱190厘米,橫45厘米。上海博物館藏

此十二條屏寫贈曹碩公。曹碩公名偉,山西汾陽人。曹氏是明清汾陽望族。曹偉中崇禎十二年(1639年)己卯科舉人,與傅山是太原三立書院的同窗,二人交情深厚。傅山旅居汾陽時,經(jīng)常造訪曹家,與曹碩公吟詩唱和,談論時政。明亡后,性情耿直的曹偉不愿意出來做清朝的官,長年隱居家中。當其六十壽辰之際,傅山特意撰寫文章《奉祝碩公曹先生六十壽辰序》,盡抒二人之間的深厚情義,贊頌曹偉剛正不阿的氣節(jié)。

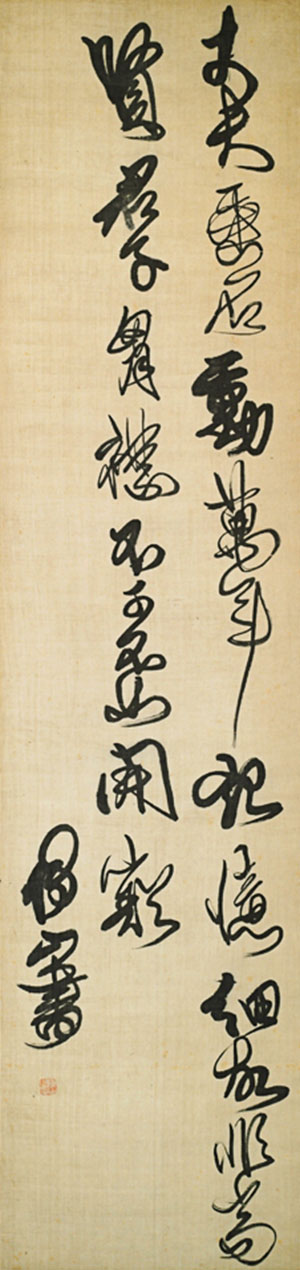

草書杜甫《赤霄行》詩句軸 絹本,縱193厘米,橫47厘米 山西博物院藏

釋文:“丈夫垂名動萬年,記憶細故非高賢。 君子胸襟,不可不如開豁。傅山書。”

傅山一生標舉真率,主張任乎自然,直情行之,張揚個性;倡導獨立思考,摒斥奴俗——異族之降奴、章句之儒奴、流俗之庸奴、禮教之腐奴,皆作人為學之大害。

“作字先作人,人奇字自古”,這是傅山寫給兒孫們的一句詩,這句詩集中體現(xiàn)了傅山對書法學習和創(chuàng)作的核心精神與態(tài)度。傅山一生志節(jié),一個“奇”字了得,也正是這種剛介、奇崛的人格力量,深深地感動著人們。而“奇”,更多的是以發(fā)揮個體智慧及才情的彰顯,當然也是以內(nèi)心淳正通博學問為核心的,從而達到莊嚴古雅的境界。標舉真率、反對奴俗,可謂是傅山一生思想、藝術、治學的精神內(nèi)核,斥俗倡真,具有著非凡而偉大的時代意義。

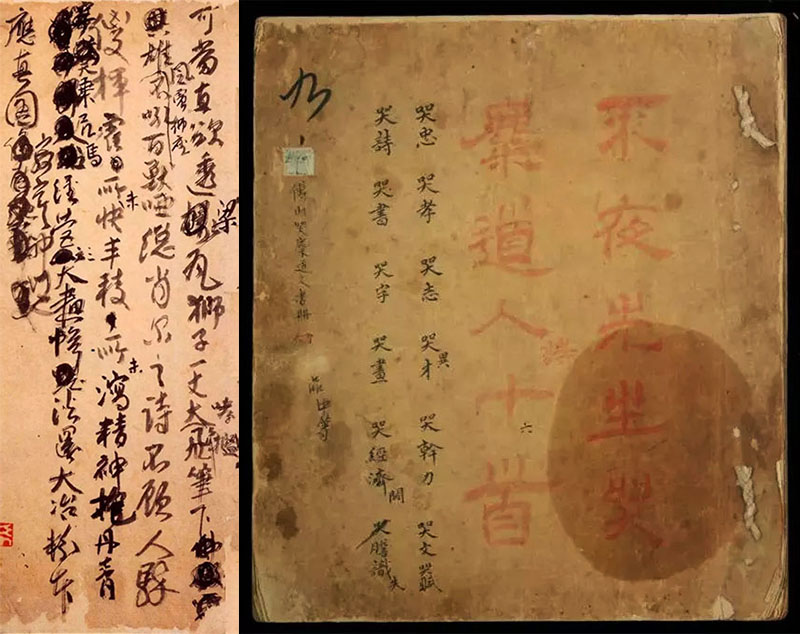

傅山 草書《哭子詩》詩冊 11開(節(jié)選) 紙本 27.5×24.3cm 山西博物院藏

傅山不僅是書法巨擘,在繪畫上亦有建樹。他的畫獨立于諸家各派,雖不及八大、石濤等醒目逼真,技法也略顯業(yè)余,但抱道自尊,意味深長。清初畫壇上有“四僧一道”之說,“四僧”指漸江、髡殘、八大、石濤四位方外畫僧,“一道”指的就是朱衣道人傅山。清人將他的畫作列為逸品,《半塘閑筆》曾將其畫與八大山人同論,認為高出一般畫家藩籬。

傅山現(xiàn)存繪畫作品不多,以山水、花卉、禽鳥等為多,屬文人逸格一類。作品意境古拙,縱橫恣意,氣概磊落,瀟灑豪放。時人稱贊他“胸中自有浩蕩之氣,腕下乃發(fā)奇逸之趣”。

傅山山水,迭宕疏狂,意境古拙,氣概磊落不凡。墨竹,桀驁不馴,卓然塵表。寫意書法與畫面共融一爐,縱橫揮灑,抒發(fā)胸中的憤懣抑郁不平之氣。寫生取材現(xiàn)實生活,寄情其中,雖筆墨寥寥,蘊涵一派粗獷豪放之風,散發(fā)一股瀟灑脫略之氣。

《雨中畫鴨圖》紙本,縱47.5厘米,橫40厘米 山西博物院藏

傅山詩書傳家,俊彥滿庭。自傅山先生而下,子傅眉,侄傅仁,孫傅蓮蘇,都精通書道,秉承和發(fā)揚了傅山的藝術文化精神。

三百年來,在普通百姓的口口相傳中,傅山最醒目的身份還是醫(yī)生。神乎其神的醫(yī)術加上傳奇神異的故事,反映出的其實還是傅山留在人民心目中的形象和地位。“不為良相,便為良醫(yī)”,這本是中國古代士大夫的價值共識,對于傅山,這更是朝代更易之后養(yǎng)家糊口的一門技藝。拒絕出仕的傅山,選擇行醫(yī),與“兒輩賣藥街市”度日,在無奈之中更顯出遺民的頑強和灑脫,更為后世留下了許多傳說與遐思。

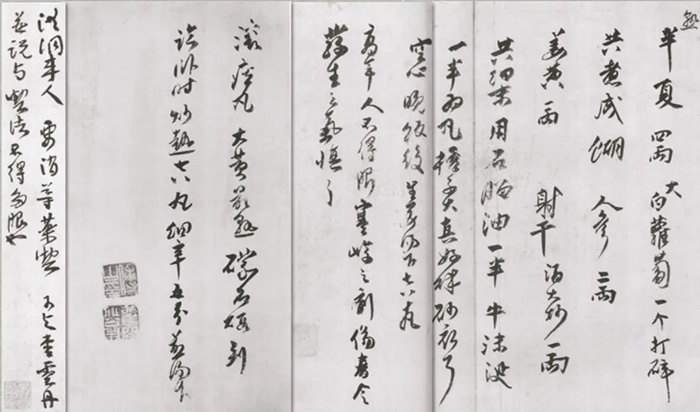

行書藥方 冊頁 紙本。縱22.8厘米,橫13.6厘米。 蘇州博物館藏

釋文:“熟半夏四兩,大白蘿卜一個,打碎,共煮成糊;人參二兩,姜黃一兩,射干酒大炒一兩,共細末;用石榴油一半、牛沫涎一半為丸,梧子、大真、好朱砂衣耳。空心。晚飯后,生姜湯下七八十丸。高年人不得服寒峻之劑,傷春令發(fā)生之氣,慎之。滾痰丸,大黃最熟,礞石煅。到臨臥時,炒熟七八丸,細辛五分,煎湯下。洪洞來人,要消導藥喫,可與棗靈丹,并說與喫法,不得多服也。”

傅山的文學觀中亦反映了多元劇變時代特點。傅山好唐詩,最好杜甫,也兼糅各朝詩歌。傅山本人行文作詩則往往在真情摯感之外,追求晦澀難明的詩風,讀懂傅山,大非易事,然而細細品讀,一層層佶屈聱牙之下,卻是一個淋漓暢快的傅青主。

傅山生前對自己的詩文集結并不在意,但由于傅山身后影響力持續(xù)擴大,甚至于成為三晉學人的精神楷模,搜集、整理傅山詩文也日臻系統(tǒng)和完備。經(jīng)過數(shù)代山西出版家、學者的努力,呈現(xiàn)給后人的是一部煌煌《霜紅龕集》。《霜紅龕集》固然無法完全寫照傅山的思想和內(nèi)心,但是也足以讓后人一窺這位先哲的精神世界。

丁寶銓本《霜紅龕集》(節(jié)選) 紙質 山西博物院藏

十七世紀中葉,傅山是山西無可爭議的文壇祭酒,又是反清復明的精神領袖。當時,一批重量級學者如顧炎武、潘耒、閻若璩、朱彝尊等等,風云際會,薈聚晉地,形成一個足以與江浙學術中心相媲美的山西學術圈。舉凡經(jīng)史諸子、金石音韻、古地理和古文字等學術前沿,皆有砥礪研討。對清代考據(jù)學的發(fā)端與興盛,實有奠基之功。數(shù)百年之學界盛事,皆因傅山而發(fā)生,對山西文脈之傳承復興,更是功莫大焉。

著名藝術史學者白謙慎認為,除了思想、書畫與學術等,傅山在個人人際交往、入道修行、參與反清復明的斗爭中,也奠定了其武學思想的形成。現(xiàn)有社會上廣泛傳播的傅山拳法、傅山子午太極拳和傅山子午太極劍都是取自于《傅山拳》著作,從現(xiàn)有的傅山武學表現(xiàn)形式來看并進行概況,拳、劍、功法、歌訣構成一體化的傅山武學體系。

此次展覽不僅是一臺書法藝術的盛宴,更是以傅山的生平、思想和學術為觀照點,以重點文物介紹傅山一生的志節(jié)、行跡后,于文學、史學、子學、醫(yī)學等諸多領域進行展示和剖析的一場全新展覽。

本次展覽為期三個月。圍繞此次展覽,山西博物院還將推出文創(chuàng)產(chǎn)品及相關的社教活動,希望能夠帶領觀眾走進傅山的世界,領悟其人文品格,延續(xù)歷史文脈。